إن مفهوم "الطبيعة" يعتبر بشكل عام أساس الفلسفة والسياسة البيئية، إلا أن "الطبيعة" مفهوم غامض في أفضل الأحوال يفلت من التعريف الواضح. لقد نجح الفلاسفة تقليديًا في تجنب هذا الغموض من خلال الدعوة إلى الاختزالية أو التعددية. في كتابه "التفكير مثل المركز التجاري" اختار ستيفن فوجل بدلاً من ذلك الإقصائية، أو "ما بعد الطبيعية". في رأيه، فإن المفهوم التقليدي للطبيعة، بالإضافة إلى الغموض، يحتوي أيضًا على تناقضات مستعصية، وأهمها الصراع الذي حدده في الأصل جون ستيوارت ميل، بين الطبيعة ككل والطبيعة غير البشرية. يرى فوجل أن أيًا من المفهومين لا يوفر أساسًا ذا مغزى لأخلاقيات بيئية - لا يمكن أن تلحق الأنشطة البشرية الأذى بالطبيعة ككل، في حين لا يمكن التفاعل مع الطبيعة غير البشرية دون تدميرها. إن الفكرة الساذجة القائلة بأن الطبيعة الأخيرة يمكن الحفاظ عليها من خلال تركها على حالها، والتي كانت الدافع وراء "مثال البرية" في الحفاظ على البيئة في أمريكا في القرن العشرين، لا يمكن أن تستمر، لأن انتشار التأثير البشري يجعل جميع البيئات الأرضية "إنسانية" إلى حد ما على الأقل. هذه ليست ظاهرة حديثة - فقد حول البشر بيئتهم جذريًا منذ أن تمكنوا من السيطرة على النار. ونظراً لهذه الصعوبات، يزعم فوجل أن مفهوم الطبيعة يثبت أنه عقبة أمام فلسفة بيئية عملية وبالتالي من الأفضل الاستغناء عنه لصالح التركيز على البيئة المبنية كما بناها البشر من خلال العمل المنظم اجتماعيًا. على الرغم من رفضه "الماركسية السياسية"، أي الماركسية اللينينية وفروعها ، فإن ما بعد الطبيعية لفوجل ينتمي إلى حد كبير إلى التقاليد الماركسية الغربية، وخاصة البنائية المبكرة لجورجي لوكاش، كما يتجلى في التأكيد على أن "الطبيعة هي فئة اجتماعية". في حين أن الجذور اللوكاشية لحجج فوجل البيئية أكثر وضوحًا في كتابه السابق، ضد الطبيعة، فإنه يوضح أن "الكثير من حججي ... يمكن اعتبارها تطبيقًا لبعض أفكار لوكاش على الفلسفة البيئية". وبالتالي فإن إعادة تركيز النقد على الفلسفة البيئية غير الماركسية، في مقابل الصعوبات المفاهيمية للنظرية النقدية مع "الطبيعة"، هو تغيير في التركيز وتطوير لحجة أكبر بدلاً من الانفصال الحاد بين العملين. قبل استكشاف ما قد يعنيه "التفكير مثل مركز التسوق"، سوف أقوم أولاً بتلخيص ما يعنيه فوجل بـ "الفلسفة البيئية بعد نهاية الطبيعة".

الارادة الوعي القصدي والموضوع - علي محمد اليوسف

لا يبدو لي مازقا لا يمكننا تجاوزه والخلاص منه حينما يقول فولتير " الارادة ليست حرة اما افعالنا فهي حرة ". هذا التناقض البادي منطقيا يلزمنا القول الارادة هي وعي الذات بموضوعها. والارادة ليست غفلا طارئا يحدده الموجود موضوعا كينونة مستقلة. الارادة هي الوعي القصدي الذي يلازمه هدفه المسبق قبل التوجه الوصول لموضوع ادراكه. هذا ما قال به هوسرل في فلسفة الظواهر حول الوعي القصدي وناقشت هذا الرأي الاحتمالي القابل للدحض في غير هذا المقال..

وهذا يحيلنا الى مفارقة تناقضية اكبر من الاولى حول الارادة تلك هي اذا كان الوعي القصدي يلازمه هدفه المعرفي معه قبل ادراكه لموضوعه الخارجي المستقل عنه. فمعنى هذا ان موضوع الادراك بالنسبة للوعي هو الذي يكتسب خاصيته المعرفية الهادفة التي يتوخى الوعي القصدي أن يجدها في موضوع ادراكه ولا يحملها معه وهو خطا. اي ليس هناك حاجة لادراك موضوع لا يكتسب معرفة مضافة للوعي نتيجة ادراكه لموضوعه. الوعي جوهر عقلي لا يدرك شيئا ليس له قيمة معرفية تضيف له خبرة مكتسبة. فالحواس والعقل لا يشتغلان على شيء هو موضوع يدركانه لا معنى معرفي له. والموضوع قيمة معطى في الطبيعة والعالم الخارجي. أي الوعي لا يخلق موضوع إدراكه بل الموضوع يخلق الوعي به. الوعي غير محايد بل هو يدخل بعلاقة تكامل معرفي مع موضوعه. ثم الموجود كموضوع ليس له حظوظ الحضورالادراكي الذي يلفت اهتمام العقل التفكير به الا اذا كان يحمل خبرة معرفية مدخرّة فيه. الموضوع المجرد عن مضمون يعيه العقل خبرة مضافة لا وجود ولا قيمة له..

خطأ هوسرل في الفينامينالوجيا فلسفة الظواهر هو ان الوعي القصدي يحمل هدفه الادراكي معه لينقب ويبحث عنه في موضوعه. الوعي القصدي الحامل لهدفه لا يحتاج ادراك موضوع يتخارج معه معرفيا. لذا مقولة هوسرل الوعي القصدي يحمل هدفه الادراكي الذي يبحث عن تكامله الوجودي في الموضوعات التي يدركها خطأ. الوعي القصدي على مستوى التفكير الانفرادي المجرد هو لاثبات الوجود الانطولوجي - المعرفي كما جاء به ديكارت في الكوجيتو انا افكر... اما الوعي القصدي على صعيد الادراك التخارجي معرفيا مع موضوعات العالم الخارجي فهو ليس التفكير لاثبات الوجود الانطولوجي للفرد الذي يفكر بل هو التكامل المعرفي في وعي موضوعه. الوعي القصدي اختراع فلسفي بالضد من ديكارت حين اعتبر التفكير مجردا من التعريف بموضوع التفكير هو ضرب ناقص من الوهم.

مالبرانش وحدة الوجود والايمان - علي محمد اليوسف

تمهيد

مالبرانش فيلسوف فرنسي قسيس 1638- 1715 اراد الجمع بين فكر القديس اوغسطين مثله الفلسفي الاعلى وافكار ديكارت الفلسفية العقلية الايمانية. له فلسفة خاصة حول الرؤية في الله، وينكر السببية، تاثر بكتاب ديكارت حين وجد ديكارت الديني يجمع بين الله وخلود النفس الروحانية. (عن ويكيبيديا بتصرف).

قبل مغادرة هذا التمهيد ديكارت لم يقل النفس روحانية خالدة هي والعقل(اللوغوس) وليس العقل البايولوجي والخلط بين الروح والنفس خطأ لا يحتاج الى شرح تفصيلي بل باختصار النفس هي من خصائص بيولوجيا الانسان وعلم النفس بكل تفرعاته. والروح مصطلح ميتافيزيقي ديني غيبي تتناوشه الشكوك على صعيدي الوجود والماهيّة من كل حدب وصوب حتى العجز عن اعطاء جواب علمي.

مالبرانش في مذهب وحدة الوجود

يذهب مالبرانش ان الوجود لا يتحقق في تجارب القوانين الفيزيائية المشكوك بها بل الوجود يتحقق بالايمان بالله.مالبرانش عن علم مسبق اقتباسي او توارد خواطر فلسفية فهو يكرر ما كان ذهب له سورين كيركجورد انه في تعطيل الاستدلال العقلي والغاء السببية والعليّة التي قال بها ديفيد هيوم نصل الى حقيقة التسليم ان تحقيق الوجود الايماني انما يتم بقفزة ايمانية في المطلق الالهي الغيبي يقررها القلب وليس العقل.

التساؤل اذا اعتبرنا القوانين الفيزيائية العامة التي تحكم الطبيعة هي قوانين موجودة في الله جزءا فيه!! كما يذهب له مالبرانش فهل نستطيع بدلالة القوانين العامة للطبيعة الموجودة بالله تاكيد وحدة الوجود مابين قوانين الطبيعة الفيزيائية العامة وبين الذات الالهية كما تفعل المذاهب الصوفية؟ اجابتي عن تساؤلي من المحال لسببين :

- الله وجود مفهومي ميتافيزيقي غيبي غير مدرك ولا محدود بصفات ولا جوهر. والحلول الصوفي بالذات الالهية امر مشكوك به من الالف الى الياء.

- القوانين الفيزيائية الطبيعية يمكن التحكم بها ماديا ولكن لا يمكنها المجانسة النوعية باي شكل او تدخل في علاقة مع الخالق الذي كما ذكرنا مفهوم ميتافيزيقي مصدره الايمان القلبي وليس العقل.

كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية - د.زهير الخويلدي

تمهيد

يقترح الفيلسوف بابلو جيلبرت إعادة التفكير في الاشتراكية بناء على متطلبات فكرة الكرامة الإنسانية. فهو يجمع بين تراث كانط وتراث ماركس، ويحدد الظروف اللازمة لمجتمع موحد متحرر من الهيمنة. بعد أربع سنوات من نشر عمله يستكشف الطريقة التي يدعم بها المثل الأعلى للكرامة الإنسانية حقوق الإنسان ، يتناول بابلو جيلبرت، أستاذ الفلسفة في جامعة كونكورديا، في كندا، مرة أخرى مسألة الكرامة، ولكن بطموح متجدد. : اقتراح دفاع أصلي عن الاشتراكية باعتبارها امتدادًا ضروريًا لحقوق الإنسان. إن العلاقة القائمة بين الاثنين بسيطة ومع ذلك تقدم فرضية أصلية: إذا كانت حقوق الإنسان تتوافق مع متطلبات الحد الأدنى من الكرامة، فإن الاشتراكية ستكون شكل التنظيم الاقتصادي والسياسي الذي يلبي على أفضل وجه متطلبات الحد الأقصى من الكرامة، بشرط "أن تكون ديمقراطية ومحترمة" من الحريات الفردية. فكيف عمل هذا الحقوقي الفيلسوف على تحقيق المصالحة بين كانط وماركس وبين الكرامة والعدالة؟ وهل تكمن من مقاومة الآفات الثلاث التي خلفتها الرأسمالية وهي الاستغلال والاغتراب والهيمنة؟

تكريم الكرامة

الأطروحة الرئيسية التي دافع عنها جيلبرت هي أننا يجب أن ننظم الحياة في المجتمع بطريقة تستجيب بشكل مناسب للخصائص التي تقوم عليها الكرامة الإنسانية. والفكرة هي كما يلي: إن الكرامة الإنسانية تقوم على مجموعة من القدرات ذات القيمة، مثل الشعور بالتعاطف، والوعي الذاتي، والقدرة على الاستدلال، والحكم، وطرح الأسئلة، والاختيار، والاهتمام بالآخرين. للتعاون، والتخيل، وتقدير الجمال، وما إلى ذلك. هذه القدرات هي مصدر للالتزام الأخلاقي: فكل الأشخاص الذين يتمتعون ببعض هذه القدرات (وليس بالضرورة جميعها) مدينون لبعضهم البعض بالاحترام والرعاية. وبشكل أكثر تحديدًا، يقترح جيلبرت أنه يجب على كل شخص أن يعترف بالالتزام الأخلاقي بدعم الآخرين في سعيهم لتحقيق الحياة، ليس فقط عن طريق تجنب عرقلة تنمية هذه القدرات، ولكن أيضًا عن طريق حماية وتسهيل هذا التطور. ولذلك فإن احترام الكرامة يقترن بروح التضامن. لذلك تعتمد هذه الأطروحة على فكرة متطورة للغاية في الفكر النسوي وفي الاشتراكية: فكرة الترابط العميق بين البشر، غير القادرين على الازدهار وحتى البقاء على قيد الحياة دون الآخرين. ومع ذلك، فإن شكل الحياة الأكثر انسجاما مع كرامتنا ليس جماعيا؛ بل هي، كما وصفه ماركس، تتمثل في أن تطور كل فرد يسهله تطور الجميع – وبعبارة أخرى، السعي الموحد للتنمية الفردية.

الإلحاد الإبستمولوجي بين النقد الفلسفي وآفاق الفكر الحديث - د.حمدي سيد محمد محمود

الإلحاد الإبستمولوجي، ويُعرف أحيانًا بـ "اللاأدرية الإبستمولوجية"، يمثل توجهاً فلسفياً ينكر إمكانية الحصول على معرفة يقينية حول المسائل الميتافيزيقية، وبخاصة وجود الله. ينبثق هذا التوجه من مجموعة من الأطر الفكرية التي ظهرت في سياقات تاريخية مختلفة وأُثرت بفعل التيارات الفكرية التي اهتمت بالنظرية المعرفية (الإبستمولوجيا) وتطور العلوم، بالإضافة إلى نقد المعتقدات الماورائية.

و يُعرّف الإلحاد الإبستمولوجي كفكرة فلسفية تشكك بقدرة البشر على معرفة أو الوصول إلى حقيقة وجود الله أو الغيبيات عمومًا، فهو يرتبط باللاأدرية أكثر من الإلحاد بمعناه التقليدي، إذ ينصب التركيز على محدودية المعرفة البشرية وقيودها.

الجذور التاريخية والفلسفية للإلحاد الإبستمولوجي

ظهر الإلحاد الإبستمولوجي تدريجيًا مع تطور الفكر الفلسفي الغربي، ويمكن إرجاع جذوره إلى العصور القديمة، حيث بدأ الفلاسفة يناقشون حدود العقل والمعرفة البشرية. لكن الانتقال إلى موقف إبستمولوجي صريح حدث في الفترة الحديثة مع ظهور عدد من المفكرين الذين شككوا في قدرة العقل البشري على معرفة حقائق ميتافيزيقية نهائية.

1. الفلسفة الإغريقية والرومانية القديمة

بروتاجوراس والسفسطائيون: كانوا من أوائل المفكرين الذين قدموا أفكارًا حول نسبية الحقيقة والمعرفة البشرية، حيث ادعوا أن المعرفة لا يمكنها تجاوز نطاق التجربة الشخصية والمباشرة.

أبيقور: أبدى رؤية طبيعية بحتة للعالم واهتم بشرح الظواهر الطبيعية بدون اللجوء إلى الميتافيزيقا. وعلى الرغم من أنه لم يكن ملحدًا، إلا أن رؤيته العلمية الصارمة أثرت على النقاشات اللاحقة حول حدود المعرفة البشرية.

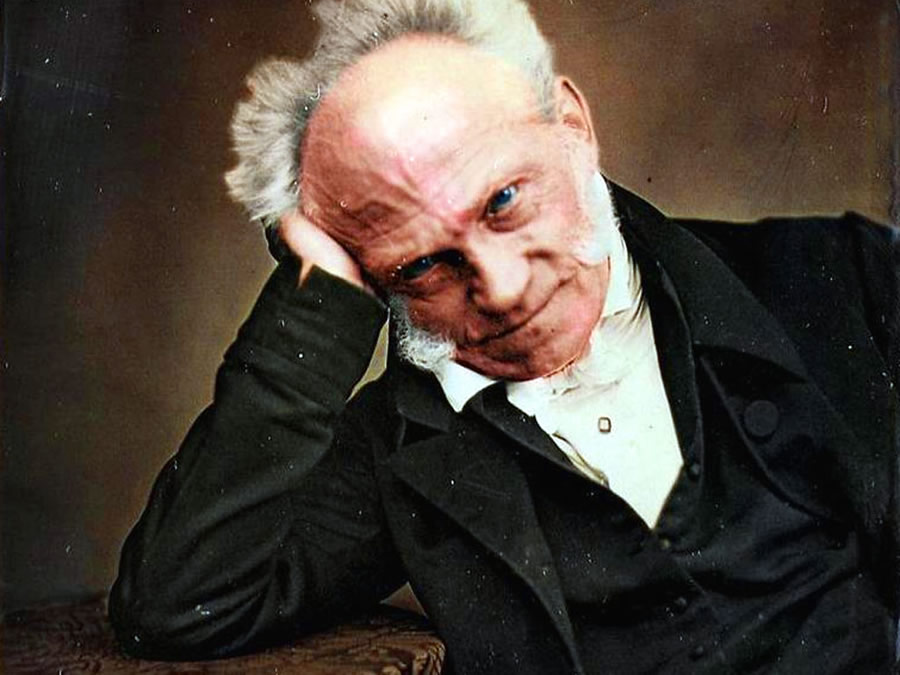

شوبنهاور وبؤس الفلسفة - علي محمد اليوسف

توطئة

نجد في تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة على السواء أفكارا فجّة ابتذالية تم تسويقها للعالم قاطبة قبل تسويقها في منشئها الاول دول الغرب (اوربا) تحديدا على أنها أفكار لعظماء الفلاسفة وعباقرتها في التاريخ الانساني، ولو لم تكن مباحث الفلسفة الغربية نشأتها القديمة العظيمة في اليونان وغيرها من بلدان العالم القديم في العراق ومصر وبلاد المغرب العربي وبلاد الشام والاندلس وبلاد فارس والهند والصين، لكانت الفلسفة الاوربية الحديثة مهزلة من مهازل العبث بالتفكير الفلسفي والعلمي الهادف الذي دفع الانسانية نحو مراحل علمية نهضوية تقدمية لم تكن إسهامات الفلسفة مقارنة بمنجزات العلم شيئا يستحق حتى الاشارة له.

والمتابع لمقالاتي الفلسفية ومؤلفاتي يجدها نقدا متداخلا في مراجعة قطوعات من تاريخ الفلسفة الغربية هي أمثلة لما ذكرناه. ولا أتوخّى من وراء هذه الممارسة الفكرية النقدية المنهجية المسؤولة مجرد الانتفاص والتشهير بفلسفة غربية نحن اليوم وقبل اليوم نتتلمذ على أفكارها تلاميذا نجباء لم يتعوّد أحدنا أن يقول عن بعض الافكار الفلسفية الغربية أنها تافهة لامعنى لها، وإنما كان هدفي ولايزال الإسهام على قدر المستطاع إشاعة روحية النقد البنّاء لدينا إذا ما أردنا الخروج من شرنقة الدوران وراء عروض فلسفية أغلبها مترجمة لما اعتاده المشهد الثقافي والادبي والفلسفي الركض بلا روّية وتأن وراء أفكار فلسفية أصابها البلى الغربي في وجوب مغادرة تقديسها والانبهار المبالغ بها .

الارادة والادراك

كان ميراث الفلسفة المثالية الغزير الذي ورثه شوبنهاور عن العديد من الفلاسفة الذين سبقوه كافيا أن يجعل منه فيلسوفا مثاليا في تطرف لا يجاريه فيه سوى بيركلي في مثاليته. حيث وصلت مثالية شوبنهور المتطرفة نكرانه وجود العالم الخارجي بدون وجود ذات تدركه، معتبرا لا وجود لعالم خارجي لا تدركه الذات.

ليس بمعنى الإتاحة المشتركة لوجودهما البيني معا، بل في التفاوت الزمني في وجودهما الانطولوجي. بمعنى حين يكون العالم الخارجي وجودا أزليا محدودا ومحكوما بالبقاء في وجوده الطبيعي بقوانين طبيعية مادية ثابتة لا تستطيع الغاء وجود ما هو مادي (العالم الخارجي) المتجانس معها، فلا يبقى هناك معنى أن لا يكون هذا العالم الخارجي غير موجود بغياب ذات انسانية تدركه.

والاكثر استهجانا لا معنى لوجود عالم في غير مزامنته لذات تدركه. لا أعتقد من السهولة استحضار الذات كوجود يستبق أولوية حضور العالم الخارجي كوجود طبيعي مادي تحكمه قوانين في اشتراط ساذج أنه لا وجود لعالم خارجي من دون محايثة وجود ذات تزامنه الحضور إدراكيا.

جولة للبحث عن مفهومي الحقيقة والحرية في قارة الفلسفة (الجزء الرابع) - أحمد رباص

- الهرمينوطيقا الفويرباخية

لذلك تؤكد الكريستولوجيا أن “الله كلمة لا معنى لها إلا الإنسان”: هناك حقيقة واحدة فقط، الإنسان، والله ليس سوى طريقة لقولها. "الله" إذن هو مجرد كلمة لا تتعلق بجوهر "الله"، كما يقتضي اللاهوت، بل بجوهر "الإنسان": يقال الإنسان في الله. وهذا ما سمح لفويرباخ، كما في "جوهر المسيحية"، بوصف ونقد هذه العملية انطلاقا من اللغة نفسها. إن العلاقة بين الواقع والفكر يتم تقديمها بالفعل على نموذج العلاقة بين الفكر، أو ما هو مستهدف من قبله، وما يقال. لكن "بالنسبة إلى القصد (Meinung)

تكون الكلمة دائما ضيقة جدا، كما هو الحال بالنسبة إلى إلهك": ما يقال لم يعد هو المفكر فيه. المماثلة ناطقة: في الMeinung

لدينا هدف فردي، نية تظل "لي"، أي في "قدرتي"، بينما يصبح ما يقال مستقلا وثابتا، خارجا عمن يقول. ومن ثم يخاف الإنسان أمام الله كما يخاف أمام كلماته. تستخدم هذا المماثلة مع اللغة لفهم العلاقة بين الله والمسيح: المسيح هو كلمة الله، تخارج الكلمة ويقينها. تعود هذه الكلمة المحسوسة إلى أنثروبولوجيا فويرباخ الحوارية القائمة على تكامل مبادئ النزعة الحسية و"نكران الذات"، أي تكامل طبيعة الفكر الذي يمكن الوصول إليه عن طريق الحواس وواقعة أن المفكر مرتبط بالضرورة بـ "أنت". ضمن ذلك، يجمع فيورباخ بين أطروحة مثالية، وهي نظرية التخارج الضروري وبالتالي الوساطة ليصبح نفسه في العودة إلى ذاته، وليتحرر كونه عاد إلى الذات في الكائن الآخر ، ونقد المثالية حيث يكون الإنسان على الفور معطى لذاته في الحساسية. توجد هذه المبادئ في قلب ما كتبه فيورباخ عن لوثر، حيث تأخذ اللغة دور النموذج الأساسي:

"الله ببساطة يخبر الإنسان بما يفكر فيه الإنسان بصمت في قرارة نفسه، دون أن يجرؤ على قول ذلك لنفسه. ما أعمل سوى على قوله والتفكير فيه عن نفسي هو - على الأقل ربما - خيال؛ ولكن ما يقوله الآخر أيضا عني هو حقيقة. للآخر في الحواس ما ليس عندي إلا في الخيال".

اختراع الواقعية على الحدود بين الواقع والمثال - د.زهير الخويلدي

تمهيد

في الفلسفة، تقوم الواقعية على الاقتناع بأن الواقع موجود خارج الفكر ومستقل عنه. ولذلك فإن المصطلح يتعارض مع المذهب المعاكس: المثالية. ومع ذلك، فإن التمييز بين هذين الاتجاهين دقيق. يؤكد أفلاطون أن الأفكار المعقولة التي نسخها العالم المحسوس هي أفكار حقيقية، في حين أن أرسطو، الواقعي، يجعل فئات الفكر خصائص للوجود. أثناء النزاع حول الكليات في العصور الوسطى، أكد الواقعيون (غيوم دي شامبو، وإلى حد ما توماس الأكويني وجون دونز سكوت) على أن المفاهيم تأتي بعد الأشياء (ما بعد الكياناتالعينية) وليس قبلها (ما قبل العينية)، كما يؤكد الاسمانيون (وليام أوكهام) أو في نفس الوقت (في العينية) كما يعتقد المفاهيميون (بيير أبيلارد). يجعل نقد كانط من الممكن الجمع بين كل من الواقعية التجريبية والمثالية المتعالية، حيث يتم تأسيس الظواهر علميًا بينما يظل الشيء في حد ذاته بعيد المنال عن المعرفة. لكن بعد تحررها من الميتافيزيقا، تؤكد الواقعية العلمية للقرن العشرين، التي تطالب بها دائرة فيينا، حقيقة العالم وإمكانية تمثيله بأمانة من خلال اللغة. وفي السياسة، تهدف الواقعية، وخاصة سياسة الواقعية الألمانية التي افتتحها بسمارك، إلى أن تكون مناهضة للطوباوية والمثالية. في علم الجمال، تشير الواقعية إلى حركة تصويرية (يهيمن عليها كوربيه) وخاصة الأدبية، التي ظهرت في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر كرد فعل ضد الرومانسية. وحرصًا على تمجيد الواقع، يعتمد الكتاب المصنفون في هذه الحركة (بلزاك، وفلوبير، وزولا) بشكل خاص على حاسة الملاحظة القوية والتوثيق القوي لإنتاج أعمالهم. وفي القرن العشرين، عارضت السريالية هذه الجمالية الواقعية من خلال جعل عالم الأحلام ينتصر على الواقع. لكن الواقعية هي موقف، وليست فقط عقيدة فلسفية. هل تستمر الأشياء من حولنا في الوجود عندما ندير ظهورنا لها؟ وهذا ما نفكر فيه بشكل عفوي. لكن ما هو أصل هذا الاعتقاد الذي يبني إنسانيتنا، بحسب إتيان بيمبنيت؟

الموضوع الوعي القصدي والصدف الغفل - علي محمد اليوسف

في مثالية ساذجة يذهب هوسرل الى "ان الموضوع ليس معطى غفلا بل هو حقيقة تستمد معناها من القصد". في العبارة نجد بسهولة اول خطأ مثالي سطحي هو تغليب هوسرل اولوية وقبلية الوعي القصدي على بعدية الموضوع. وثانيا لايمتلك الموضوع المستقل انطولوجيا خاصيّة ان يكون (حقيقة) بل ان يكون الوعي الادراكي له (معرفة). وهذا التفريق بين الحقيقة والمعرفة ليس على صعيد اختلاف المصطلح بين الاثنين فقط بل على صعيد المعنى المحتوى.

الثابت في الادبيات الفلسفية ومثله في التفكير العلمي الذي لا يمكن تجاهله هي أن مصطلح (الحقيقة) يلتقي مع مصطلح (المعرفة) في أن كليهما مصطلحان نسبيان بمعنى هما سيرورتان تقبلان الاضافة التراكمية الكميّة والنوعية لكن ايضا باختلاف. فالتراكم الذي تتقبله الحقيقة هو قفزة نوعية ناسخة لما قبلها اما التراكم المعرفي فهو خبرة كميّة مضافة تعتمد ماقبلها ولا تلغيه.

كما أن الفرق بين الحقيقة انها مفهوم مطلق مثلما نقول الوجود هو مفهوم مطلق غير متعيّن بابعاد معرفية تجعل منه مصطلحا متفقا عليه. فالوجود يكون مصطلحا بمحتوياته الموجودية فيه فقط في حالات موجوديتها المستقلة انطولولوجيا داخل كليّة الوجود الذي هو مفهوم تبحث فيه الميتافيزيقا منهجا ماجعل نيتشة يسخر سخرية شديدة قوله ليس هناك شيء لاندركه لا بصفاته ولا بماهيته وندعوه الوجود.. وكذا فعل بعده هيدجر أنه لا شيء يدعى وجودا.

تحقيق الوجود بالتفكير المجرد - علي محمد اليوسف

تصدير مقتضب : قرأت عبارة جدا مختصرة تنم عن عبقرية فيلسوف اللغة الامريكي وليفريد سيلارز 1912- 1989 قوله (الوجود لغة) وارجو ان لا يفهم منها انها تفكير مثالي يعني ما ليس له وجود ادراكي بالذهن لا وجود له بعالمنا الخارجي.. فالعقل في تجريدنا له من تعبيراته اللغوية الصورية عن موضوعاته يصبح عجينة بيولوجية وظائفية تزن كيلو غراما وربع تحتويها جمجمة الانسان تسمى الدماغ. الذي في حال نزعنا عنه خاصية التفكير وتعبير اللغة يصبح عندها اننا بذلك نحصر فاعلية العقل انه جوهر بيولوجي فيزيولوجي مهمته اشباع حاجات الجسد الفطرية الغريزية منها والبيولوجية التي تديم حياة الانسان في صمت تفكيري لغوي غير صوتي. طبعا لا يفهم من هذا أن الصمت ليس لغة أبجدية صورية.

الوجود في الكوجيتو

ورد في كتاب جان فال ( الفلسفة الفرنسية من ديكارت الى سارتر) ترجمة فؤاد كامل مسالة تحقق الوجود في عبارة ديكارت "انا افكر اذن انا موجود" التي اشبعت تفسيرا وتقويلا ومترادفات وتحويرات على امتداد اربعة قرون من تاريخ الفلسفة.

كما اشرنا والعهدة على جان فال ان تحقيق الوجود ويقصد به وجود الانسان انطولوجيا كينونة قائمة مستقلة بذاتها من خلال تفسيره للكوجيتو الديكارتي انه جعل من التفكير (وسيلة وموضوع) معا وبذلك تنتفي المطالبة السفسطائية بماذا كان يفكر ديكارت. فقال لنقل – الكلام لجان فال – ان ديكارت كان يفكر بالتفكيركموضوع. يعني التفكير بالتفكير. وبهذا التخريج السفسطائي قضى جان فال على مصطلح الوعي القصدي لبرينتانو الذي اعتمدته فينامينالوجيا هوسرل وكذلك الفلسفة الوجودية.

حسب جان فال فقد جعل من الذات وعيا تفكيريا تجريديا ففي الوقت الذي تحقق الانا ذاتيتها تفكيريا تجريديا فانها تحقق بذلك الوجود الانطولوجي للجسد كاملا حينما تجعل التفكير موضوعا منفصلا عن ماهية الذات او الانا. من جهة اخرى فتحقيق الذات لوجودها الانطولوجي لا يحصل بالتفكيرالمجرد بليتم بالمغايرة الموجودية مع الآخر ضمن مجتمع.

الوعي في متناقضات فلسفة الظواهر - علي محمد اليوسف

الذي يتمّعن بادبيات وتنظيرات فلسفة الظواهر (الفينامينولوجيا) يعثر على العديد من المتناقضات الفلسفية التي تدور في حلقة دائرية مفرغة من المعنى المنطقي الفلسفي الذي نعرض بعضها بهذه المقالة.

اعترف احد فلاسفة الظواهر التي جاء بها هوسرل قائلا " ان الوعي الذي تحلله لنا فلسفة الظواهر ليس بأي حال من الاحوال وعيا منخرطا في الواقع او وعيا متضمنا في التاريخ" نقلا عن دكتور زكريا ابراهيم.

وطبيعي جدا ان يتهم الماركسيون بان الوعي الظاهراتي خرافة لا معنى ولا وجود حقيقي له في الفلسفة الظاهراتية. وفلسفة الظواهر ليس لها قيمة حسب الماركسيون لانها خارج الزمن والواقع والتاريخ.

رغم ان هوسرل اراد الاقتراب فلسفيا جدا من العلم كما فعل من قبله ديكارت واسبينوزا وبيرتراند راسل وجماعة حلقة اكسفورد المنطقية الوضعية التحليلية التجريبية. الا انه سرعان ما يسقط في براثن المثالية الفجّة حين يجد في الوعي الذهني هو الذي تحمل قصديته المعنى التي يسقطها على الواقع والتاريخ والطبيعة.

اي ان الواقع بموجوداته وعالمنا الخارجي بمحتوياته ومواضيعه لا معنى لها مالم يتناولها الوعي القصدي الظاهراتي بمعرفتها هو وليس باستقلالية موجودية تلك الموضوعات ان يكون لها معنى خارج تناول الوعي القصدي لها. ومن بديهيات التفكير العلمي ان المدركات المادية هي التي تمنح الفكر معنى مايقوله ويعرفه. ولا يوجد فكر بلا موضوع له معنى.

يذهب هوسرل في فلسفة الظواهر ان مواضيعها هي التي يحددها الوعي القصدي وليس هناك من موجودات لا في الطبيعة ولا في الانسان ولا في عالمنا الخارجي فهي غائبة وجودا بغياب الوعي القصدي لها.. وهذا خطأ انك لاتعترف بوجود الاشياء قبل التفكير القصدي المراد تحقيقها بموضوعات الادراك.

هذا معنى تعبير احد فلاسفة الظواهر قوله الوعي القصدي غير منخرط لا في الواقع ولا في الطبيعة ولا في التاريخ. سبق للثلاثي ديفيد هيوم وجون لوك وبيركلي اقطاب المثالية المنطقية التجريبية انكارهم وجود عالم خارجي خارج التفكير الذهني. الغريب ان هؤلاء الفلاسفة تجريبيين اي يؤمنون بالعلم ومخرجاته.

تعترف فلسفة الظواهر ان مواضيعها هي التي يحدد موجوديتها ومعرفتها الوعي القصدي. ولا قدرة لتلك الموضوعات الموجودة مستقلة عن التفكير الذهني الافصاح عن ذاتيتها الموجودية. ويوجد فرق كبير ان تقول مع سيلارز الوجود لغة. وبين ان تقول لا وجود خارج منطق اللغة.

وتنكر فلسفة الظواهر المواضيع الصدف وما يصفها هوسرل بالمواضيع الغفل التي تقاطع الادراك بها من دون وعي قصدي سابق عليها يمنحها معنى وجودها. كما تعتبر الوعي القصدي هو الذي يحدد المعنى في الموضوعات وفي الموجودات.