مـقدمـــة:

مـقدمـــة:

يعرض هذا البحث على نحو وجيز أهم الأفكار والتصورات المتعلقة بالعقد الاجتماعي وبالفلسفة السياسية عامة التي ضمنها روسو في بحثه الشهير: العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي. الأكيد هو أن هذا البحث قد فتح افاقا جديدة للبحث والتنظير والممارسة في حقل الفلسفة السياسية فبقدر ما تميز هذا البحث عما سبقه من بحوث أخرى حول العقد الاجتماعي بقدر ما مثل استمرارية نوعية لكل التراث النهضوي والتنويري على نحو عام. إن جدل التواصل والتفاصل هو وحده الكفيل بجعلنا نتقصى المسألة في حدودها الاستمرارية والقطائعية.

إن فلسفة جان جاك روسو السياسية لا تنفصل عن السياق التاريخي للقرن الثامن عشر؛ فقد شكل إلى جانب مجموعة من المفكرين تيارا فلسفيا، يعكس على نحو نظري مصالح تيار اجتماعي في طور التشكل والبروز، ونعني هنا الطبقة البرجوازية التجارية الصاعدة، يعنى بإحلال المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية أمام جبروت الحكم المطلق وأما الوصاية التي تفرضها الكنيسة على الإنسان ؛ إذ أن الخيط الرابط الذي يجمع الأدبيات التنويرية هو التنظير للفكر البرجوازي ولنظامه الذي بدأ يتبلور شيئا فشيئا، إذ أن معظم فلاسفة الأنوار قد وضعوا صوب اهتماماتهم نقد وتقويض دعائم النظام الاقطاعي الذي سيطر على الحياة العامة في جميع المستويات الاقتصادية والسياسية .

حول منهج وموضوع رأس المال من منظور ألثوسير ـ المختار منودي

لقد قيل، بعد سقوط المعسكر الشرقي، أن النظرية الماركسية ليست إلا ذكرى قديمة، وكان انتشار هذا القول، مصحوبا قطريا وعالميا، بجملة من الأحداث التاريخية والسياسية الهامة، خاصة ما رافق عملية السقوط تلك، من إعادة دخول جديدة للرأسمالية للمعسكر الاشتراكي، وما رافق ذلك أيضا من انتعاش اقتصادي في العالم الرأسمالي جعل الجميع، حتى من كان منهم ماركسيا الى حين، يردد عنوان بحث فرانسيس فوكوياما، "المجتمع الأخير والانسان الأخير"، وكأنه اخر ما أنتجته المعرفة العلمية. الان، وبعد سنوات طويلة، يعود "شبح" ماركس من جديد، الى القراء، المثقفين، السياسيين، والفلاسفة أيضا وحتى العلماء، خاصة مع تعمق الأزمة الاقتصادية العالمية، وانفجار ثورات وانتفاضات شتى على امتداد أرض الانسان. لابد من التأكيد أولا على ان الماركسية تنظر إلى التاريخ نظرة بعيدة المدى. من وجهة النظر هذه تشكل بعض الفترات في التاريخ نقطة تحول حاسمة، مثلما كانت سنوات 1789، و1917، و1929. خلال تلك الفترات يتم تسريع السيرورة التاريخية برمتها، وخلالها تنقلب الأوضاع، التي كانت تبدو ثابتة بشكل كامل، إلى نقيضها. وإلى هذه القائمة من نقاط التحول التاريخية العظيمة علينا الآن أن نضيف سنة 2008. إن المرحلة الجديدة التي انفتحت مع أزمة عام 2008 تجد انعكاسا لها في تكثيف الصراع الطبقي، وتوتر العلاقات بين الدول، وفي الحروب والصراعات الدولية.

لقد قيل، بعد سقوط المعسكر الشرقي، أن النظرية الماركسية ليست إلا ذكرى قديمة، وكان انتشار هذا القول، مصحوبا قطريا وعالميا، بجملة من الأحداث التاريخية والسياسية الهامة، خاصة ما رافق عملية السقوط تلك، من إعادة دخول جديدة للرأسمالية للمعسكر الاشتراكي، وما رافق ذلك أيضا من انتعاش اقتصادي في العالم الرأسمالي جعل الجميع، حتى من كان منهم ماركسيا الى حين، يردد عنوان بحث فرانسيس فوكوياما، "المجتمع الأخير والانسان الأخير"، وكأنه اخر ما أنتجته المعرفة العلمية. الان، وبعد سنوات طويلة، يعود "شبح" ماركس من جديد، الى القراء، المثقفين، السياسيين، والفلاسفة أيضا وحتى العلماء، خاصة مع تعمق الأزمة الاقتصادية العالمية، وانفجار ثورات وانتفاضات شتى على امتداد أرض الانسان. لابد من التأكيد أولا على ان الماركسية تنظر إلى التاريخ نظرة بعيدة المدى. من وجهة النظر هذه تشكل بعض الفترات في التاريخ نقطة تحول حاسمة، مثلما كانت سنوات 1789، و1917، و1929. خلال تلك الفترات يتم تسريع السيرورة التاريخية برمتها، وخلالها تنقلب الأوضاع، التي كانت تبدو ثابتة بشكل كامل، إلى نقيضها. وإلى هذه القائمة من نقاط التحول التاريخية العظيمة علينا الآن أن نضيف سنة 2008. إن المرحلة الجديدة التي انفتحت مع أزمة عام 2008 تجد انعكاسا لها في تكثيف الصراع الطبقي، وتوتر العلاقات بين الدول، وفي الحروب والصراعات الدولية.

الواقع الفيزيائي المعاصر والميتافيزيقا الأفلاطونية ـ مصطفى قشوح

ملخص

ملخص

يتأسس الواقع الفيزيائي في الفترة الراهنة على النموذج الرياضي، فالرياضيات هي اللغة الكونية الوحيدة التي من حقها أن تعبر عن أسرار وكنه العالم، لأن الفكر الرياضي يمتلك مقدرة كبيرة على وصف وتفسير السيرورات العامة للطبيعة كإبداع رياضي، فالعالم الماكروفزيائي والميكروفزيائي من إبداع الرياضيات. الأمر يجعلنا نقول بأن العالم الفيزيائي والكوسمولوجي ينبثق بشكل من الأشكال من التصور الرياضي للعالم. يمكننا الحديث وأمام هذا الاهتمام المبالغ فيه بالرياضيات داخل المعقولية الفيزيائية المعاصرة عن عالم أفلاطوني جديد لا يمكن تحديده إلا خلال المبادئ الرياضية.

مفهوم الواقع بين ستيفن هوكينغ وجون بودريار 3/1 ـ علي الحسن أوعبيشة

تمهيد:

تمهيد:

في آخر كتاب لســـــتيفن هوكينــغ الموسوم ب «التصــميم العظيم «الصادر عام 2012، نجد إشكالية الواقع مطروحة بحدّة[1]، فالسؤال الذي يوجّه ستيفن هوكينغ في جزء مهمّ من هذا الكتاب، هو التالي: مـا هو الواقع؟ وهذا السؤال يحيل إلى إشكالية أعمق و أعمّ تخص "الواقع" بأل التعريف، سواء من حيث ماهيته وطبيعته، وهو جانبٌ متعلّق بالسؤال الماهوي الذي طرحه ستيفن هوكينغ في هذا الكتاب (ماهو الواقع؟)، أو من حيث خصائصه وسماته، أو من حيث معاييره ومقاييسه، وهذا ما نلاحظه جليّا في نظرية المعرفة الحديثة، أو من حيث استراتيجياته وألعابه، وهذا ما تضمه الكتابات الفلسفية المعاصرة بخصوص مفهوم الواقع، خصوصا مع ميشيل فوكو وجاك ديريدا، ومع جان بودريار بدرجة كبيرة، أو من حيث أبعاده وحدوده، وهنا يتداخل ماهو فلسفي محض بماهو علمي خالص.

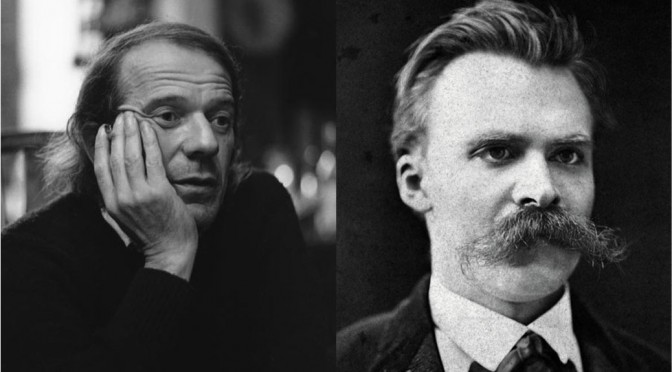

نيتشه بعيون دولوزية ـ محمد الدخاخني

ضمن حواراتها معه سألتْ الصحفية الفرنسية كلير بارني مؤلِّفَ كتاب “نيتشه والفلسفة”، الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، عن دواعي الكتابة عن نيتشه في وقت [الستينات] حيث محمومة هي النقاشات حول ماركس، وإعادة قراءته وتأويله، وحول الرايخ ونتائجه وآثاره، بله عن الكتابة حول شخصية “مشبوهة” كفريدريش نيتشه. كان جواب دولوز عن ذلك كلّه، في الحوارات (1977)، مقتضبا لا يكاد يبين؛ لأن “الدفوع” المفصّلة موجودة في الكتاب نفسه (1962): “لقد حاولنا في هذا الكتاب أن نفك تحالفات خطيرة. تخيلنا نيتشه ساحباً رهانه من لعبة ليست لعبته. وكان يقول عن فلاسفة زمانه وفلسفته: رسم كل ما سبق أن جرى الإيمان به. ربما يقول ذلك أيضاً عن الفلسفة الحالية، حيث النيتشوية، والهيغلية، والهوسرلية، هي قِطع الفكر المبرقش الجديد”. إنَّ كتاب دولوز في قلب هذا النقاش المحموم حول الديالكتيك والماركسية، لكنّه موقفٌ صارم من الهيغلية ونقد جذري لها ومحاولة جسورة لـ“فك تحالفات خطيرة” سوف “تنطوي أيضاً على مخاطر للعقل” (نفسه)، بكل وضوح: “ليس من مساومة ممكنة بين هيغل ونيتشه” (نفسه). بهذا، يمثّل دولوز، في هذه المأدبة الفلسفيّة، صفّ نيتشه في مقابل صفّ هيغل، في سعي حثيث لتجاوز الهاءات الثلاثة المسطيرة على دوائر التفلسف الفرنسيّة آنذاك: هيغل؛ هوسرل؛ هيدغر، وفي ناصية فكر جديد ما بعد بنيوي في أعقاب الحرب العالمية.

ضمن حواراتها معه سألتْ الصحفية الفرنسية كلير بارني مؤلِّفَ كتاب “نيتشه والفلسفة”، الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، عن دواعي الكتابة عن نيتشه في وقت [الستينات] حيث محمومة هي النقاشات حول ماركس، وإعادة قراءته وتأويله، وحول الرايخ ونتائجه وآثاره، بله عن الكتابة حول شخصية “مشبوهة” كفريدريش نيتشه. كان جواب دولوز عن ذلك كلّه، في الحوارات (1977)، مقتضبا لا يكاد يبين؛ لأن “الدفوع” المفصّلة موجودة في الكتاب نفسه (1962): “لقد حاولنا في هذا الكتاب أن نفك تحالفات خطيرة. تخيلنا نيتشه ساحباً رهانه من لعبة ليست لعبته. وكان يقول عن فلاسفة زمانه وفلسفته: رسم كل ما سبق أن جرى الإيمان به. ربما يقول ذلك أيضاً عن الفلسفة الحالية، حيث النيتشوية، والهيغلية، والهوسرلية، هي قِطع الفكر المبرقش الجديد”. إنَّ كتاب دولوز في قلب هذا النقاش المحموم حول الديالكتيك والماركسية، لكنّه موقفٌ صارم من الهيغلية ونقد جذري لها ومحاولة جسورة لـ“فك تحالفات خطيرة” سوف “تنطوي أيضاً على مخاطر للعقل” (نفسه)، بكل وضوح: “ليس من مساومة ممكنة بين هيغل ونيتشه” (نفسه). بهذا، يمثّل دولوز، في هذه المأدبة الفلسفيّة، صفّ نيتشه في مقابل صفّ هيغل، في سعي حثيث لتجاوز الهاءات الثلاثة المسطيرة على دوائر التفلسف الفرنسيّة آنذاك: هيغل؛ هوسرل؛ هيدغر، وفي ناصية فكر جديد ما بعد بنيوي في أعقاب الحرب العالمية.

الحاضر والمعني ـ يوسف أبو علفة

يمكن للمفاهيم أن تكتسب عدة دلالات ومعاني لحظة أن نحيلها علي إحدى حقول الوعي و المعرفة أو تتحدد ضمن احدي مجالات الحياة ، وللمفهوم صفة غالبا ما تسبق ماهيته وحقيقته التي لا يأخذها الوعي مشروطا بشرط الوعي الراديكالي والجذري من أجل وعي المفهوم في جوهره ، أو بعده المحتجب والمستور في اللغة ونحن نجعلها نسق المعاني الدالة علي الأشياء والوقائع بواسطة المفهوم وقد حددنا وجوده وظيفياً ، كمعني دال علي الموضوعات الخارجية وقائم في الاستخدام والتداول ، قبل أن يكون للذات وداخلها الذي لا يمتلك سلطة الوعي علي المفهوم وقد تحدد زمانياً أو تكون في أفق الزمان ووقائع التاريخ المجرد والملموس .

يمكن للمفاهيم أن تكتسب عدة دلالات ومعاني لحظة أن نحيلها علي إحدى حقول الوعي و المعرفة أو تتحدد ضمن احدي مجالات الحياة ، وللمفهوم صفة غالبا ما تسبق ماهيته وحقيقته التي لا يأخذها الوعي مشروطا بشرط الوعي الراديكالي والجذري من أجل وعي المفهوم في جوهره ، أو بعده المحتجب والمستور في اللغة ونحن نجعلها نسق المعاني الدالة علي الأشياء والوقائع بواسطة المفهوم وقد حددنا وجوده وظيفياً ، كمعني دال علي الموضوعات الخارجية وقائم في الاستخدام والتداول ، قبل أن يكون للذات وداخلها الذي لا يمتلك سلطة الوعي علي المفهوم وقد تحدد زمانياً أو تكون في أفق الزمان ووقائع التاريخ المجرد والملموس .

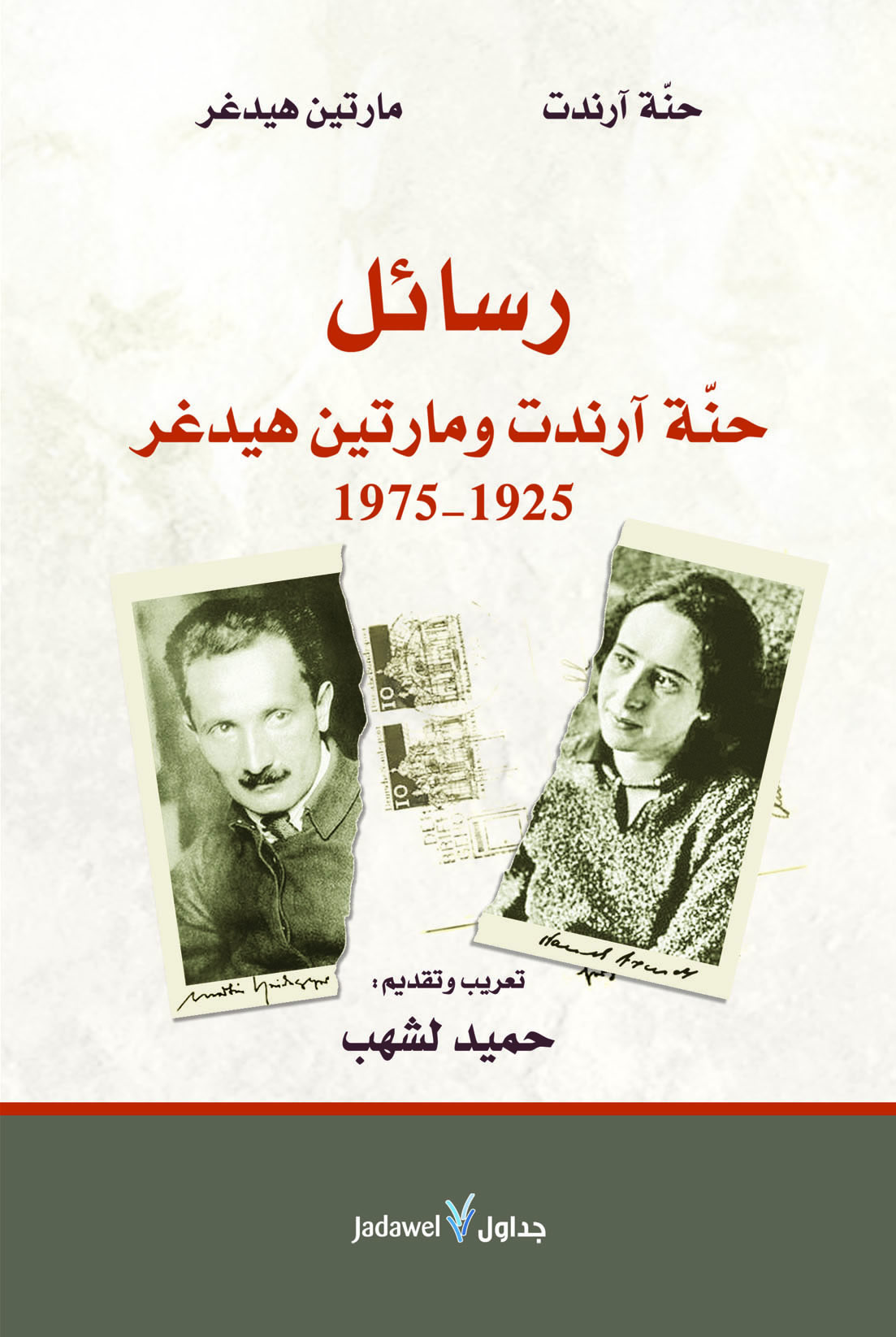

هانا أرينت و مارتين هيدجر: رسائل 1925 – 1975 ـ حميد لشهب

صدرت مؤخرا عن دار النشر و التوزيع و الترجمة "جداول" ببيروت ترجمة كتاب: " هانا أرينت. مارتين هيدجر. رسائل. 1925 – 1975"، الذي ترجمه و قدم له الباحث المغربي حميد لشهب. و قد كان من الممكن أن يستمر هذا الكتاب في سباته العميق في الأرشيف الأدبي الألماني بمدينة مارباخ، لو لم تذكر إيلازبيث يونغ بروهل Elisabeth Young-Bruehl عام 1982 في كتابها " For Love of the World" هذه العلاقة الغرامية التي كانت معروفة للعموم، وذكرت بأن تبادل الرسائل بينهما مُوَثق وموجود، لكنه محتفظ به في سرية في هذا الأرشيف. بعد ذلك نجحت إلزبييتا إتينغر Elzbietta Ettinger، عام 1995، وكانت تكتب كتابا عن حياة أرينت في معاينة هذه الرسائل، و قررت أن تنشر في نفس السنة في سلسلة "بايبر Piper" كتابا بالألمانية يحمل عنوان: "هانا أرينت- مارتين هيدجر: قصة". وبما أن الصورة التي رسمتها في هذا الكتاب عن هيدجر كانت سيئة للغاية، فإن ابنه الغير البيولوجي هيرمان Hermann، الوارث الشرعي لحق التصرف في الإرث الفكري لوالده، قرر أن يضع هذه الرسائي في متناول الجمهور.

صدرت مؤخرا عن دار النشر و التوزيع و الترجمة "جداول" ببيروت ترجمة كتاب: " هانا أرينت. مارتين هيدجر. رسائل. 1925 – 1975"، الذي ترجمه و قدم له الباحث المغربي حميد لشهب. و قد كان من الممكن أن يستمر هذا الكتاب في سباته العميق في الأرشيف الأدبي الألماني بمدينة مارباخ، لو لم تذكر إيلازبيث يونغ بروهل Elisabeth Young-Bruehl عام 1982 في كتابها " For Love of the World" هذه العلاقة الغرامية التي كانت معروفة للعموم، وذكرت بأن تبادل الرسائل بينهما مُوَثق وموجود، لكنه محتفظ به في سرية في هذا الأرشيف. بعد ذلك نجحت إلزبييتا إتينغر Elzbietta Ettinger، عام 1995، وكانت تكتب كتابا عن حياة أرينت في معاينة هذه الرسائل، و قررت أن تنشر في نفس السنة في سلسلة "بايبر Piper" كتابا بالألمانية يحمل عنوان: "هانا أرينت- مارتين هيدجر: قصة". وبما أن الصورة التي رسمتها في هذا الكتاب عن هيدجر كانت سيئة للغاية، فإن ابنه الغير البيولوجي هيرمان Hermann، الوارث الشرعي لحق التصرف في الإرث الفكري لوالده، قرر أن يضع هذه الرسائي في متناول الجمهور.

الترجمة بوصفها حدثا ً فلسفيا ً ـ علي سليمان الرواحي

مقدمة :

مقدمة :

تقوم الترجمة بفعل ثوري و تغييري مواز ٍ للفعل الكتابي، فهي تمنح اللغة و الفكر المنقولة إليهما الكثير من الحيوية و الخصوبة، تلك التي تساعد الثقافة الجديدة على التجدد و الاستمرار في الحالات الطبيعية او الانعطافات الكبيرة و المؤثرة في العديد من الأوضاع الاستثنائية.

تحاول هذه الورقة التطرق لأثر الترجمة على الفضاءات الفكرية الجديدة، التي تقوم بالتأثير فيها، بشكل ٍ مباشر و سريع او ربما بشكل ٍ غير مباشر و بطيء، يحتاج للكثير من الوقت و الجهد، وكيفية استقبال و تفاعل بعض السياقات المجتمعية في حين ان بعض المجتمعات لا تشعر بها الا نادرا ً، متخذا ً المثالية الألمانية كمثال على هذا التأثير في السياقات المجتمعية.

الثقافة العربية و التلقي الفلسفي :

في السنوات الأخيرة صدرت الكثير من الترجمات للغة العربية، في شتى المواضيع، بمستويات ٍ مختلفة، غير ان اهتمام هذه الورقة سينحصر على الترجمات الفلسفية تحديدا ً، حيث نجد ان اللغة العربية و بالتالي الثقافة العربية قد استقبلت أمهات الفلسفة الألمانية، منها على سبيل المثال لا الحصر ؛ “الكينونة و الزمان”( 1) للفيلسوف الالماني مارتن هيدجر (1889م-1976م) و التي صدرت في العام 2012م، و “رأس المال”( 2) للفيلسوف الالماني كارل ماركس (1818م-1883م) و التي صدرت في العام2013م بثلاثة أجزاء، و قبل ذلك “فينومينولوجيا الروح” ( 3) للفيلسوف الالماني هيجل (1770م-1831م) و التي صدرت في العام 2006م، و “نقد العقل الخالص”( ) للفيلسوف الالماني كانط (1724م-1804م) و التي صدرت في العام 2013م، وغيرها الكثير من الأعمال المؤثرة و المشابهة لها.

مشكلة العقل الإسلامي ـ هادي معزوز

هل يمكن النظر اليوم للعقل الإسلامي بنفس النظرة القديمة له؟ كيف يجب قراءة هذا العقل انطلاقا من التحولات الفكرية والسياسية التي بات يعرفها العالم؟ بل هل يمكن اليوم الحديث عن خصوصية للعقل الإسلامي في ظل كونية التقنية، والأخلاقيات العالمية التي لا تؤمن بالخصوصيات الهوياتية إلا لتفتتها وتقوضها؟ لماذا أصبح من الصعوبة بمكان إثبات فعالية ونجاعة العقل الإسلامي، هل لأنه انتهى منذ سقوط الأندلس، أم بسبب بروز قوى أخرى أكثر فعالية، عن طريقها تغيرت موازين قوى العالم؟

هل يمكن النظر اليوم للعقل الإسلامي بنفس النظرة القديمة له؟ كيف يجب قراءة هذا العقل انطلاقا من التحولات الفكرية والسياسية التي بات يعرفها العالم؟ بل هل يمكن اليوم الحديث عن خصوصية للعقل الإسلامي في ظل كونية التقنية، والأخلاقيات العالمية التي لا تؤمن بالخصوصيات الهوياتية إلا لتفتتها وتقوضها؟ لماذا أصبح من الصعوبة بمكان إثبات فعالية ونجاعة العقل الإسلامي، هل لأنه انتهى منذ سقوط الأندلس، أم بسبب بروز قوى أخرى أكثر فعالية، عن طريقها تغيرت موازين قوى العالم؟

أسئلة وأخرى نجد أنفسنا أمام ضرورة معالجتها وليس الإجابة عليها، أمام طرحها للقراء ومناقشتها، لأن الجواب ليس وليد لحظة قراءتها بقدر ما أنه يستدعي منا الوقوف أمام تاريخ العالم الإسلامي، أمام فهم إنتاجه وصناعته الفكرية على ضوء تحولاته السياسية، مند قيام الدولة الإسلامية الثيولوجية في المشرق العربي إلى امتدادها نحو إفريقيا وأوربا وأقصى آسيا. والحال أن الحديث عن عقل إسلامي في بيئة عربية، يلزمنا بداية أن نكتب معرفين هذا العقل بأنه مجموع الصناعات الفكرية والسياسية والثقافية التي ساهمت العوامل الدينية في نشأته، كما أنه تلك النظرة الأحادية والخاصة للعالم سواء في بعدها الأنطولوجي المرتبط بالثيولوجيا، أو البعد الوجداني اللصيق بعلاقة الإنسان بالآخر.

جيل دولوز: الفلسفة والمقاومة(*) ـ عبد العالي نجاح

تتمثل وظيفة الفلسفة في إبداع وخلق المفاهيم الفلسفية. ويعد فعل الإبداع والخلق في المجال الفلسفي مقاومة، حيث يقاوم الفنانون والسيناريست والموسيقيون والرياضيون والفلاسفة بإبداعاتهم الفكرية والفنية. لكن مقاومة ماذا بالضبط؟ إنهم يقاومون ميولات ومتمنيات وطموح الرأي العام، والمتمثلة في ذلك المجال من التساؤلات الغبية، وبالتالي قدرتهم على فرض نمط تفكيرهم أمام تصورات ورؤى ثقافة العامة.

تتمثل وظيفة الفلسفة في إبداع وخلق المفاهيم الفلسفية. ويعد فعل الإبداع والخلق في المجال الفلسفي مقاومة، حيث يقاوم الفنانون والسيناريست والموسيقيون والرياضيون والفلاسفة بإبداعاتهم الفكرية والفنية. لكن مقاومة ماذا بالضبط؟ إنهم يقاومون ميولات ومتمنيات وطموح الرأي العام، والمتمثلة في ذلك المجال من التساؤلات الغبية، وبالتالي قدرتهم على فرض نمط تفكيرهم أمام تصورات ورؤى ثقافة العامة.

يعد الإبداع مقاومة، حيث إنه من العار الانتماء إلى الجنس البشري. وقد عبر الكاتب الإيطالي بريمو ليفي (1) بشكل جيد عن هذه الفكرة، حيث يقول :“حين أطلق سراحي، ما كان سائدا هو من العار الانتماء إلى الإنسانية”. ليس هذا التعبير تجريديا، بل يضرب جذوره في الحياة اليومية للناس. كما لا يعني أن الجميع قتلة أو متهمون، مثلا متهمون في مجازر النازية. ليس الجلاد والضحية سواسية.

فلسفة الدين: الملامح الأساسية لسؤال العلاقة مابين الظاهرتين الثقافية والدينية ـ روزين شيخ موسى

إن الإنسان كائن مفكر يراقب ذاته ويجعل من ذاته ومن العالم موضوعاً لتأمله، وهو الموجود الوحيد القادر على طرح الأسئلة المرتبطة بوجوده في العالم، ليضفي بذلك المعنى على هذا الوجود، من هنا كانت حاجة التفكير الإنساني إلى المطلق واللامتناهي وحاجته إلى الدين، إذ تشكل الظاهرة الدينية جانباً ضرورياً في الحياة الإنسانية وهي ظاهرة لا يمكن استبعادها وبخاصة في عصرنا الراهن . من هنا أنصب اهتمام فلسفة الدين كعلم متميز على طرح الأسئلة حول الدين، وعلاقة الله بالنفس والعالم ، ومعرفة الله، والخلاص، وطبيعة الله واللغة الرمزية الدينية ومشكلات الأخلاق والعلم وأنساق القيم الثقافية. وبالتالي محاولة الوعي بالخبرة الروحية على اختلاف معانيها، واتخاذ موقف فلسفي نقدي تجاه شتى الخبرات الإنسانية وأهم المشكلات الدينية والفلسفية والثقافية والحضارية، ومن ثم فإن فلسفة الدين تتناول تركيب العلاقات ما بين (الثقافة والدين، الدنيوي والمقدس المطلق، الذات والعالم، الوجود والعدم.. الخ)، والأشكال والوظائف؛ أي المقولات العامة لفلسفة الدين (ماهية الدين وطبيعته) والمقولات الخاصة (النظرية والعملية).

إن الإنسان كائن مفكر يراقب ذاته ويجعل من ذاته ومن العالم موضوعاً لتأمله، وهو الموجود الوحيد القادر على طرح الأسئلة المرتبطة بوجوده في العالم، ليضفي بذلك المعنى على هذا الوجود، من هنا كانت حاجة التفكير الإنساني إلى المطلق واللامتناهي وحاجته إلى الدين، إذ تشكل الظاهرة الدينية جانباً ضرورياً في الحياة الإنسانية وهي ظاهرة لا يمكن استبعادها وبخاصة في عصرنا الراهن . من هنا أنصب اهتمام فلسفة الدين كعلم متميز على طرح الأسئلة حول الدين، وعلاقة الله بالنفس والعالم ، ومعرفة الله، والخلاص، وطبيعة الله واللغة الرمزية الدينية ومشكلات الأخلاق والعلم وأنساق القيم الثقافية. وبالتالي محاولة الوعي بالخبرة الروحية على اختلاف معانيها، واتخاذ موقف فلسفي نقدي تجاه شتى الخبرات الإنسانية وأهم المشكلات الدينية والفلسفية والثقافية والحضارية، ومن ثم فإن فلسفة الدين تتناول تركيب العلاقات ما بين (الثقافة والدين، الدنيوي والمقدس المطلق، الذات والعالم، الوجود والعدم.. الخ)، والأشكال والوظائف؛ أي المقولات العامة لفلسفة الدين (ماهية الدين وطبيعته) والمقولات الخاصة (النظرية والعملية).

ومع ظهور العديد من الدراسات الفلسفية والدينية والأنثروبولوجية والتاريخية التي حاولت تناول الدين بوصفه ظاهرة ثقافية، للكشف عن طبيعته وماهيته الحقيقية، وبالتالي تبيان خصوصية هذه الطبيعة التي تميزه عن غيره من الظواهر الإنسانية، أخذ هذا العلم “فلسفة الدين” ينوس بين بعدين، العقل والوحي، الفلسفة والدين، الدنيوي والمقدس، العالم والله، فأحياناً ينحاز إلى هذا الحد، وأحياناً إلى الحد الثاني، وإن كان يظهر –وبخاصة في عصرنا الراهن- بإفراط ليحدث في إهاب إيماني يختفي وراء صور من البراعة الجدلية والمنطقية. ليضحى بالفلسفي/الثقافي لحساب الديني فيختزل بذلك الفلسفة إلى نوع من النزعة السكولائية المعاصرة توفق بين الديني والثقافي بأكثر مما تحتفظ بحقلين منفصلين أحدهما للفلسفة وآخر للديني، بحسب تقاليد الفلسفة الحديثة.