ستنصب هذه المقارنة على الجوانب النظرية للجدل عند الفلاسفة والأصوليين خارج إطار تطبيقاتها. طبيعي أن تتعدد الأنماط الحوارية، إذ الحوار من المشترك اللفظي الذي إذا أطلق دل على أكثر من مدلول. ولذا فتحديد المفهوم يسهم بشكل كبير في تحديد نوعية التفاعل الحواري، فيمكن أن يكون قريبا من المناظرة أو من الجدل أو من السفسطة وذلك بحسب طبيعة الموضوع والقصد منه والظروف المحيطة بعملية التحاور. وبناء على ذلك، يمكن وضع المناظرة في أعلى سلم الترتيب يليها الحجاج فالجدل ثم السفسطة التي توجد في أدنى درجات التفاعل بين الطرفين([1]). ورغم هذه الاختلافات، فإن القاسم المشترك بين مختلف التفاعلات الحوارية هو استحالة تحققها بدون وجود طرفي أو أطراف الحوار. وغني عن البيان أن انتصاب فرد ما للدفاع عن أطروحة معنية يتم بالحجاج، لأن تنكب سبيله يعني التوسل بما هو مذموم عند العقلاء على السواء، فالآليات الحجاجية هنا تعادل الطريقين التجريبي والاستنباطي في المجالين الفيزيائي والرياضي، وحتما افتقاد الحجاج في ميدان القضايا الاحتمالية يؤدي إلى تنامي النزوعات اللاعقلية من عنف وقمع... ([2]). ومن المفيد التذكير بأن كل فعل يتوخى كسب الميل يسقط خارج حقل الحجاج بمقدار عدم توسله باللغة كأداة للتفسير والإقناع([3]).

ستنصب هذه المقارنة على الجوانب النظرية للجدل عند الفلاسفة والأصوليين خارج إطار تطبيقاتها. طبيعي أن تتعدد الأنماط الحوارية، إذ الحوار من المشترك اللفظي الذي إذا أطلق دل على أكثر من مدلول. ولذا فتحديد المفهوم يسهم بشكل كبير في تحديد نوعية التفاعل الحواري، فيمكن أن يكون قريبا من المناظرة أو من الجدل أو من السفسطة وذلك بحسب طبيعة الموضوع والقصد منه والظروف المحيطة بعملية التحاور. وبناء على ذلك، يمكن وضع المناظرة في أعلى سلم الترتيب يليها الحجاج فالجدل ثم السفسطة التي توجد في أدنى درجات التفاعل بين الطرفين([1]). ورغم هذه الاختلافات، فإن القاسم المشترك بين مختلف التفاعلات الحوارية هو استحالة تحققها بدون وجود طرفي أو أطراف الحوار. وغني عن البيان أن انتصاب فرد ما للدفاع عن أطروحة معنية يتم بالحجاج، لأن تنكب سبيله يعني التوسل بما هو مذموم عند العقلاء على السواء، فالآليات الحجاجية هنا تعادل الطريقين التجريبي والاستنباطي في المجالين الفيزيائي والرياضي، وحتما افتقاد الحجاج في ميدان القضايا الاحتمالية يؤدي إلى تنامي النزوعات اللاعقلية من عنف وقمع... ([2]). ومن المفيد التذكير بأن كل فعل يتوخى كسب الميل يسقط خارج حقل الحجاج بمقدار عدم توسله باللغة كأداة للتفسير والإقناع([3]).

لما كان المرء في عملية التناظر يتخذ من المفكر فيه ميدانا للفحص والتمحيص "بغية تحصيل مقصود لم يكن حاصلا في العقل ولا داخلا في مجال إدراك الناظر"([4])، لزم استنبات تقاليد تحاورية تأبه لقيم التسامح والتواضع... وينتعش في فضائها تداول الأفكار والمذاهب طبقا لمنظورية معينة (Perspective).

وإذا كان قد تحصل في الدراسات المنطقية المعاصرة أن المناظرة كانت وسيلة لتنمية المعرفة الصحيحة وممارسة العقل السليم باتباعها طرقا في الاستدلال أقل قيودا من تدقيقات المنطق الأرسطي([5])، فإن الجدل الفلسفي الإسلامي وإن تعددت فوائده يبقى قياسا من مقدمات مشهورة أو متسلمة يحتاج إلى غلبة وإلزام، ومن المتعارف عليه أن الشهرة لا تنبني على الحقيقة بقدر مناسبتها للأذهان اعتبارا للونيات القوة والضعف فيها([6]).

الفلسفة في مواجهة الحدث وصنعه وإعادة بنائه ـ د.زهير الخويلدي

" الحدث يفقد طبيعته الانفجارية ويفعل فعله بوصفه بالأحرى عرضا أو بَيِّنة"[1]

" الحدث يفقد طبيعته الانفجارية ويفعل فعله بوصفه بالأحرى عرضا أو بَيِّنة"[1]

يشير الحدث événement في اللغة العادية الى الأمر الذي يقطع نسيج وتلاحم الحياة اليومية ويسترعي الانتباه. ومن المعروف أن المؤرخين والصحفيين يستعملون المصطلح بهذا المعنى ويدعون بأن مقابلة معينة قد تثير الضجيج حولها وتلفت الأنظار وتهز الرأي العام لكونها خرقت النسق المعتاد للأخبار ولكن في الحقيقة لا يمكن أن تعتبرحدثا حقيقيا وتاما بما أنها فارغة من كل قيمة وخالية من كل معنى وبالتالي هي لاحدث أو حدث مضاد.

على هذا النحو تدعي العلوم التاريخية ضمن جدول زمني أنها مطالبة بمسك الحدث وتوليه عناية لازمة وتعطيه القيمة التي يستحقها وتنزله ضمن احداثية خاصة بنسق اجتماعي معين. على خلاف ذلك تأتي الفلسفة لتطبق مصطلح الحدث على كل ما يأتي ويحدث وتبرر ذلك بأن كل ما يصير يمتلك أهمية معينة بالنسبة الى مجرى الأشياء ومسار الأفكار وصيرورة التاريخ. ان الصيرورة قد تكون مشوهة وقد تسقط في التكرار وتفقد القيمة وتبعث على الملل اذا لم تشهد بروز أحداث جديدة وقدوم أشياء مختلفة ووقوع ظواهر غريبة وغير معهودة وظهور فاعلين غير معروفين على مسرح السياسة والمجتمع والتاريخ. من جهة أخرى يدرك الحدث في الفيزياء على أنه نقطة في الزمكان أي الذي يتم انتاجه هناك وفي لحظة ما ضمن البعد الرابع حيث يلتقي الزمان والمكان في نقطة معينة من التكثف.

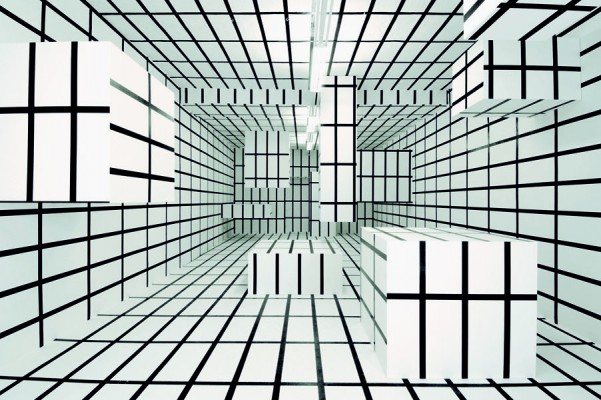

ماهية التقنية قي العصر الرقمي ـ هادي معزوز

من المعقول أن التقنية اليوم لم تعد تلك الأداة الطَيِّعَةَ في يد الإنسان، كما لم تعد تلك الوسيلة التي نقضي بواسطتها مآربنا ثم ينتهي الأمر، لقد تعدى الأمر وخرج عن طبيعة الإنسان، حيث أصبح هذا الأخير هو اللعبة وهو الأداة وهو المفعول به أمام اجتياح التقنية له، بل ولأن التاريخ يتميز بالمكر أكثر من أي شيء آخر، فقد حول التقنية من مجرد وسيلة إلى قدر ليس يمكن للإنسان الانفلات منه بتلك السهولة التي قد يعتقدها البعض، والواقع أن التقنية حاليا بفضل الثورة الرقمية قد انتقلت من روحها الأداتية إلى منطقها التجريدي الصرف، أي أنها انتقلت من الإدراك الملموس إلى الإدراك التجريدي.

من المعقول أن التقنية اليوم لم تعد تلك الأداة الطَيِّعَةَ في يد الإنسان، كما لم تعد تلك الوسيلة التي نقضي بواسطتها مآربنا ثم ينتهي الأمر، لقد تعدى الأمر وخرج عن طبيعة الإنسان، حيث أصبح هذا الأخير هو اللعبة وهو الأداة وهو المفعول به أمام اجتياح التقنية له، بل ولأن التاريخ يتميز بالمكر أكثر من أي شيء آخر، فقد حول التقنية من مجرد وسيلة إلى قدر ليس يمكن للإنسان الانفلات منه بتلك السهولة التي قد يعتقدها البعض، والواقع أن التقنية حاليا بفضل الثورة الرقمية قد انتقلت من روحها الأداتية إلى منطقها التجريدي الصرف، أي أنها انتقلت من الإدراك الملموس إلى الإدراك التجريدي.

هل يمكن أن نتخلص اليوم من التقنية؟ بل هل يمكن التخلص من نظرتنا الآلية للتقنية التي تحصر هاته الأخيرة في كونها مجرد قنطرة لتحقيق ما نصبو إليه ثم يتم التخلص منها بعدئذ؟ هل يمكن لمدينة كبيرة ما أن تعيش يوما واحدا بدون كهرباء مثلا؟ سيكون من الصعوبة بمكان اليوم أن ننخرط في لعبة الحياة دون الانصياع للتقنية بمعناها الحالي، أي باعتبارها قدرا وليست أداة كما كان عليه الامر في غابر السنين، بيد أننا ما ننفك نساءل التاريخ على سر هذا التحول العميق الذي أثر على الأخلاق كما على نمط عيش الإنسان وقس على ذلك في أغلب المجالات إن لم نقل كلها.

عذراوات وعاهرات : انقلاب الفكر النسوي على ذاته ـ حمودة إسماعيلي

تنزعج النساء من المفاهيم التي تختزل هويتهن الوجودية في الترميز الجنسي، انطلاقا من وظيفة الحمل : الجنس والأمومة. لكن بعمق هذا المنطلق نجد أن المرأة من ضمن المساهمين في توسيع هذه الرؤية وفرضها. فالنساء بالتعبير عن أنفسهن ووجودهن، لا يتخذن موقعا إنسانيا : لا يتعلق الأمر بتسوية أنفسهن مع الرجال، فهنا تكمن المغالطة ! بل بنزع هذا التأطير الجنسي وعدم الاندماج في اللعبة ـ لعبة أن على المرأة أن تبذل مجهودا لتثبت أنها مساوية للرجل ـ هناك "إنسان" لا أقل ولا أكثر، أما الرجل والمرأة فهي محددات مفاهيمية تبلورت تاريخيا لا تحمل أي فائدة أو معنى أو مغزى أو دلالة، سوى جلب المشاكل والصراع والضغوطات النفسية، دون ذكر الإبقاء على الرجعية والأساطير والحماقات البشرية المتوارثة.

تنزعج النساء من المفاهيم التي تختزل هويتهن الوجودية في الترميز الجنسي، انطلاقا من وظيفة الحمل : الجنس والأمومة. لكن بعمق هذا المنطلق نجد أن المرأة من ضمن المساهمين في توسيع هذه الرؤية وفرضها. فالنساء بالتعبير عن أنفسهن ووجودهن، لا يتخذن موقعا إنسانيا : لا يتعلق الأمر بتسوية أنفسهن مع الرجال، فهنا تكمن المغالطة ! بل بنزع هذا التأطير الجنسي وعدم الاندماج في اللعبة ـ لعبة أن على المرأة أن تبذل مجهودا لتثبت أنها مساوية للرجل ـ هناك "إنسان" لا أقل ولا أكثر، أما الرجل والمرأة فهي محددات مفاهيمية تبلورت تاريخيا لا تحمل أي فائدة أو معنى أو مغزى أو دلالة، سوى جلب المشاكل والصراع والضغوطات النفسية، دون ذكر الإبقاء على الرجعية والأساطير والحماقات البشرية المتوارثة.

لغة الايديولوجيا وايديولوجيا اللغة : قراءة في تاريخ العلامة المقهور ـ حيدر علي سلامة

يلاحظ المتتبع لصيرورة وحركة الخطاب اللساني/الأكاديمي السائد، أن هناك نوعا من سيادة أسماء كاريزمية/لسانية مركزية، وغيابا/وتغييبا لأسماء كثير من مجددي خطاب الدراسات الماركسية - وليس الماركسية الدوغمائية – بشقيه: البراكسيسيpraxis/الابستمولوجي Épistémologie والاستطيقي Esthétique/الثقافي، سيما عند أولئك الذين شكلوا ا كثر من منعرج سوسيو-لساني لذلك الخطاب، وممن عملوا على إعادة لحمة التواصل بين بنية الأبحاث اللسانية الجديدة والخطاب الماركسي في مجمل تحولاته السيمانتيكية؛ اللسانية والثقافية/الاجتماعية. ربما كان من أبرزهم الفيلسوف البولوني "آدم شاف" الذي عمد من خلال جميع مؤلفاته الفلسفية والسوسيولوجية إلى جانب إعماله المنطقية واللسانية، إلى إعادة قراءة خطاب اللسانيات وفلسفة اللغة والمنطق في تاريخ الفلسفة الماركسية. فوفقا لرؤيته "شاف" النقدية، لم تعد اللغة مجرد انعكاس للبنية التحتية كما ظهرت في الماركسية التقليدية، بل اللغة هي مُنتج ثقافي؛ لساني وأيديولوجي، ولا يمكن حصر هذا المُنتج ضمن نظرية واحدية كنظرية الانعكاس الدوغمائية والرؤية الستالينية الضيقة. لذلك، دعا فيلسوف اللسانيات "شاف" إلى ضرورة (( التعاون بين الحقول المعرفية المختلفة. لان الإشكالية اللسانية المطروحة تتسم بدرجة من التعقيد الذي يجعل منها نقطة محورية للتواصل بين العلوم الابستمولوجية المتعددة، كاللسانيات والمنطق والاثنولوجيا والسايكولوجيا وعلوم الطب، والتي بدونها يعجز الفلاسفة عن تحليل الإشكالية اللسانية تحليلا ابستمولوجيا ))(1).

يلاحظ المتتبع لصيرورة وحركة الخطاب اللساني/الأكاديمي السائد، أن هناك نوعا من سيادة أسماء كاريزمية/لسانية مركزية، وغيابا/وتغييبا لأسماء كثير من مجددي خطاب الدراسات الماركسية - وليس الماركسية الدوغمائية – بشقيه: البراكسيسيpraxis/الابستمولوجي Épistémologie والاستطيقي Esthétique/الثقافي، سيما عند أولئك الذين شكلوا ا كثر من منعرج سوسيو-لساني لذلك الخطاب، وممن عملوا على إعادة لحمة التواصل بين بنية الأبحاث اللسانية الجديدة والخطاب الماركسي في مجمل تحولاته السيمانتيكية؛ اللسانية والثقافية/الاجتماعية. ربما كان من أبرزهم الفيلسوف البولوني "آدم شاف" الذي عمد من خلال جميع مؤلفاته الفلسفية والسوسيولوجية إلى جانب إعماله المنطقية واللسانية، إلى إعادة قراءة خطاب اللسانيات وفلسفة اللغة والمنطق في تاريخ الفلسفة الماركسية. فوفقا لرؤيته "شاف" النقدية، لم تعد اللغة مجرد انعكاس للبنية التحتية كما ظهرت في الماركسية التقليدية، بل اللغة هي مُنتج ثقافي؛ لساني وأيديولوجي، ولا يمكن حصر هذا المُنتج ضمن نظرية واحدية كنظرية الانعكاس الدوغمائية والرؤية الستالينية الضيقة. لذلك، دعا فيلسوف اللسانيات "شاف" إلى ضرورة (( التعاون بين الحقول المعرفية المختلفة. لان الإشكالية اللسانية المطروحة تتسم بدرجة من التعقيد الذي يجعل منها نقطة محورية للتواصل بين العلوم الابستمولوجية المتعددة، كاللسانيات والمنطق والاثنولوجيا والسايكولوجيا وعلوم الطب، والتي بدونها يعجز الفلاسفة عن تحليل الإشكالية اللسانية تحليلا ابستمولوجيا ))(1).

الاستدلال الرياضي عند ابن الهيثم ـ مصطفى قشوح

يتجه الاستدلال الرياضي عند " ابن الهيثم " اتجاها بنائيا استنباطيا ، فهو ينتقل من المركب إلى البسيط ، فلقد استعمل " ابن الهيثم " نفس المنهج - المنهج الاستنباطي - الذي استعمله " إقليدس " في كتابه الأصول ، كما هو واضح في كتاب ( الأصول ) أن المبادئ الرياضية هي أهم عنصر داخل الاستدلال الرياضي .

يتجه الاستدلال الرياضي عند " ابن الهيثم " اتجاها بنائيا استنباطيا ، فهو ينتقل من المركب إلى البسيط ، فلقد استعمل " ابن الهيثم " نفس المنهج - المنهج الاستنباطي - الذي استعمله " إقليدس " في كتابه الأصول ، كما هو واضح في كتاب ( الأصول ) أن المبادئ الرياضية هي أهم عنصر داخل الاستدلال الرياضي .

1_1مبادئ الاستدلال الرياضي عند ابن الهيثم

يعرف " إقليدس " المبادئ في الجزء الأول من كتابه الأصول [1] بأنها مجموع التصورات و القضايا الأولية العامة ، و التي ينطلق منها الرياضي كي يصل في الأخير إلى نتائج يقينية .

يقسم إقليدس هذه المبادئ في كتابه السابق إلى ثلاثة مبادئ أساسية ، بالمقابل لقد أضاف " ابن الهيثم " مبدأ رابعا إلى هاته المبادئ و أطلق عليه اسم ( الأوليات ) ، و يبدو أن هذا المبدأ متضمن في النسق الإقليدي ، وما قام به " ابن الهيثم " هو انه أخرجه من القوة على الفعل .

حول سؤال الدين والقانون ـ هادي معزوز

ليس ثمة ما يدعو إلى الشك في فكرة تقول أن الإنسان هو دوما في حاجة كبيرة لشيء يردعه على تصرفاته، وإلا لما ألفينا أنفسنا أمام هذا الزخم الكبير من كل أساليب الردع والمعاقبة والمراقبة في كل أشكال وأنماط حياتنا اليومية، من كاميرات مراقبة، ونصوص قانونية، وجهاز مخابرات، ومحاكم، وسجون، ومراكز للإدماج...

ليس ثمة ما يدعو إلى الشك في فكرة تقول أن الإنسان هو دوما في حاجة كبيرة لشيء يردعه على تصرفاته، وإلا لما ألفينا أنفسنا أمام هذا الزخم الكبير من كل أساليب الردع والمعاقبة والمراقبة في كل أشكال وأنماط حياتنا اليومية، من كاميرات مراقبة، ونصوص قانونية، وجهاز مخابرات، ومحاكم، وسجون، ومراكز للإدماج...

عندما نحاول فهم ما قلناه آنفا، سنرى أننا إزاء مظاهر بقدر ما تحاول إعادة الإنسان إلى التوازن، بقدر ما تكشف من حيث لا تدري على طبيعة الإنسان، ولسان الحال يقول: لو كان الإنسان خيرا وطيبا لما احتجنا إلى أشياء تردعه وتحد من همجيته ووحشيته، لحد الساعة سيبدو لنا الامر عاديا أن لم نقل بديهيا بناءً على اتفاق بين أغلب الناس حول هذا الشأن، لكن وفي مقابل ذلك لا بد من الإشارة إلى أن محاولة وضع رادع للإنسان يلزمه أولا فهم هذا الإنسان من جوانب مختلفة، سيكولوجية بداية، سوسيولوجية تثنية، وتاريخية تثليثا، لكن تحت فهم فلسفي محض، يقدم لنا الطرق الناجعة والميكانيزمات الذهنية التي ستساعدنا على إيجاد أنجع السبل في ما تم ذكره.

والحق أنه لم ننتبه إلى أسلحة أخرى خفية، تحاول في غير ما مرة أن تصنع الإنسان وفق قالبها، إذ من فكر منا ذات يوم في الدور الخفي للمدرسة، للإشاعة، للأمراض المصنوعة، لدَوْرِ النقود كذلك، لصراع الحضارات وللدين أيضا؟ للإيديولوجيات المختبئة تحت لباس البراءة والحيادية، وللقيم التي نحاول ترسيخها؟ ربما قمنا بذلك خوفا من هَيَجانِ الإنسان وطمعه في الاستحواذ، وكذلك في محاولة جد مدروسة لصنع طرق الوهم ومسارات التضليل، حيث لعبت المجتمعات الحديثة دورها الوحشي فيها، لهذا كان لازما الوقوف عند أول الأشكال ردعا للإنسان قبل أن تصنع هاته المجتمعات ما صنعته، حيث لن نقف سوى أمام الدين والسياسة، علما أنه من الصعوبة بمكان الجزم بأسبقية من، والحال أنه لن يُهِمَّنا في هذا المقام، بقدر ما أن السؤال الإشكالي بينهما تأسيسا على بنية واقعنا الحالي، هو من سيحظى بحصة الأسد.

أنطولوجيا اللغة وإيتيقا التفاهم عند هانز جورج غادامير ـ د.زهير الخويلدي

" إن المرء يريد أن يفهم ما يُتاح للفهم فحسب...وان الوجود الجدير بالفهم هو اللُّغة "1[1]

" إن المرء يريد أن يفهم ما يُتاح للفهم فحسب...وان الوجود الجدير بالفهم هو اللُّغة "1[1]

لقد اتخذت مشكلة اللغة مكانة بارزة في المناقشات الفلسفية المعاصرة ومكنت الفكر من نقد تصوره الطبيعي للعالم وإعادة التفكير في تجربة الإنسان في العالم ومثلت السلطة الرمزية التي تتدخل في تشكيل مصير الحياة وعلاقة المجتمع بتاريخه وفي تحديد قدرات البشر على الربط بين المعرفة والممارسة. لقد عبر هانز جورج غادامير عن الرجة التي أحدثها المنعطف اللغوي للفلسفة المعاصرة بقوله:" اللغة هي النمط الأساسي لاكتمال وجودنا في العالم والشكل الذي ينطوي على شمولية تأسيس وتشكيل العالم."2[2] على هذا النحو يجد الإنسان نفسه بفضل اللغة وجها لوجه مع وضعه المتناهي وتمثل اللغة أداة للتعبير عن الذات ووسيلة للفهم ما يحيط به بل الإمكانية العليا لوجوده والاستطاعة التي جعلته جديرا بسكن العالم ورعاية الكينونة. الأمر الهام عند غادامير هو تأكيده على تناهي الطبيعة البشرية وتاريخية المعرفة البشرية ولانهائية التأويل وحدثان الحقيقة وشغل الوعي بالتاريخ ودعوته إلى انصهار الآفاق وإنتاج المعنى بمنطق الأسئلة والأجوبة. لهذا السبب نجده يقول ههنا: " في الحقيقة، الطبيعة البشرية التي تخصنا بواسطة تناهينا هي متميزة الى حد ينبغي أن نعتبر ظاهرة اللغة والفكر الذي يجب أن يصلها تحت قانون التناهي الانساني"3.[3]

أنطولوجيا اللغة وإيتيقا التفاهم عند هانز جورج غادامير ـ د.زهير الخويلدي

" إن المرء يريد أن يفهم ما يُتاح للفهم فحسب...وان الوجود الجدير بالفهم هو اللُّغة "1[1]

" إن المرء يريد أن يفهم ما يُتاح للفهم فحسب...وان الوجود الجدير بالفهم هو اللُّغة "1[1]

لقد اتخذت مشكلة اللغة مكانة بارزة في المناقشات الفلسفية المعاصرة ومكنت الفكر من نقد تصوره الطبيعي للعالم وإعادة التفكير في تجربة الإنسان في العالم ومثلت السلطة الرمزية التي تتدخل في تشكيل مصير الحياة وعلاقة المجتمع بتاريخه وفي تحديد قدرات البشر على الربط بين المعرفة والممارسة. لقد عبر هانز جورج غادامير عن الرجة التي أحدثها المنعطف اللغوي للفلسفة المعاصرة بقوله:" اللغة هي النمط الأساسي لاكتمال وجودنا في العالم والشكل الذي ينطوي على شمولية تأسيس وتشكيل العالم."2[2] على هذا النحو يجد الإنسان نفسه بفضل اللغة وجها لوجه مع وضعه المتناهي وتمثل اللغة أداة للتعبير عن الذات ووسيلة للفهم ما يحيط به بل الإمكانية العليا لوجوده والاستطاعة التي جعلته جديرا بسكن العالم ورعاية الكينونة. الأمر الهام عند غادامير هو تأكيده على تناهي الطبيعة البشرية وتاريخية المعرفة البشرية ولانهائية التأويل وحدثان الحقيقة وشغل الوعي بالتاريخ ودعوته إلى انصهار الآفاق وإنتاج المعنى بمنطق الأسئلة والأجوبة. لهذا السبب نجده يقول ههنا: " في الحقيقة، الطبيعة البشرية التي تخصنا بواسطة تناهينا هي متميزة الى حد ينبغي أن نعتبر ظاهرة اللغة والفكر الذي يجب أن يصلها تحت قانون التناهي الانساني"3.[3]

إشكالية نظرية البلاغة الجديدة بين بيرلمان وعلي الوردي ـ حيدر علي سلامة*

إن المتتبع لطبيعة ما يُكتب ويُنشر ويُعاد نشره حول فكر وفلسفة عالم الأجتماع العراقي العلاَّمة الراحل علي الوردي (1913-1995)، سيلحظ سيطرة شبه تامة للنزعات الأرثوذكسية والتقليدية في التعاطي والكتابة والبحث في مجمل مؤلفاته الأجتماعية واللغوية والمنطقية وما شابه. حيث يبدو واضحا أن أهم ما يميز ذلك النتاج الثقافي والفلسفي للنخب المثقفة والأكاديمية المختصة، هو وجود حالة من العزلة الكاملة بين نصوصهم والكشوفات الراهنة في علوم اللغة والمنطق والأبستمولوجيا الاجتماعية social epistemology، وعن الطفرات الحاصلة في مجالات نظريات الثقافة والأنتروبولوجيا واللسانيات السوسيوثقافية sociocultural linguistics. وقد أخذت هذه الهوة في الاتساع اللامتناهي بين النصوص المكتوبة لتلك النخب؛ وبين الثورات العلمية المتلاحقة، الأمر الذي انعكس سلبا على طبيعة منشورهم الثقافي والأكاديمي الذي تحول إلى منشور توتولوجي ايديولوجي، سيما فيما يتعلق بتحليل الأفكار الاجتماعية والسياسية والدينية في أدبيات العلاَّمة الراحل، إلى الدرجة التي لا يمكننا أن نجد فيها قراءة واحدة متفردة في أستعمالها لمنطق التحري والتحقيق والبحث inquiry بهدف تقديم تأويلات جديدة لأفكار العلاَّمة الراحل، خاصة تلك المرتبطة منها بعلاقة الوردي بحقول كل من: المنطق والفلسفة واللغة، وعلوم البلاغة وتحليل الخطاب النقدي.

إن المتتبع لطبيعة ما يُكتب ويُنشر ويُعاد نشره حول فكر وفلسفة عالم الأجتماع العراقي العلاَّمة الراحل علي الوردي (1913-1995)، سيلحظ سيطرة شبه تامة للنزعات الأرثوذكسية والتقليدية في التعاطي والكتابة والبحث في مجمل مؤلفاته الأجتماعية واللغوية والمنطقية وما شابه. حيث يبدو واضحا أن أهم ما يميز ذلك النتاج الثقافي والفلسفي للنخب المثقفة والأكاديمية المختصة، هو وجود حالة من العزلة الكاملة بين نصوصهم والكشوفات الراهنة في علوم اللغة والمنطق والأبستمولوجيا الاجتماعية social epistemology، وعن الطفرات الحاصلة في مجالات نظريات الثقافة والأنتروبولوجيا واللسانيات السوسيوثقافية sociocultural linguistics. وقد أخذت هذه الهوة في الاتساع اللامتناهي بين النصوص المكتوبة لتلك النخب؛ وبين الثورات العلمية المتلاحقة، الأمر الذي انعكس سلبا على طبيعة منشورهم الثقافي والأكاديمي الذي تحول إلى منشور توتولوجي ايديولوجي، سيما فيما يتعلق بتحليل الأفكار الاجتماعية والسياسية والدينية في أدبيات العلاَّمة الراحل، إلى الدرجة التي لا يمكننا أن نجد فيها قراءة واحدة متفردة في أستعمالها لمنطق التحري والتحقيق والبحث inquiry بهدف تقديم تأويلات جديدة لأفكار العلاَّمة الراحل، خاصة تلك المرتبطة منها بعلاقة الوردي بحقول كل من: المنطق والفلسفة واللغة، وعلوم البلاغة وتحليل الخطاب النقدي.

النشاط الاجتماعي بين العقلنة والشرعنة عند ماكس فيبرـ د.زهير الخويلدي

" ينشد علم الاجتماع الفهم من خلال التأويل للنشاط الاجتماعي ومن خلال ذلك التفسير السببي لحدوثه وآثاره"1

ينشد علم الاجتماع الفهم من خلال التأويل للنشاط الاجتماعي ومن خلال ذلك التفسير السببي لحدوثه وآثاره"1

يبدو أن المعرفة التي ينتجها تطبيق القوانين الاجتماعية ليست معرفة للواقع الاجتماعي في حد ذاته وإنما أحد الوسائل التقريبية التي يستعملها الفكر في هذا السياق. وبالتالي لا يمكن معرفة الظواهر الاجتماعية إلا عبر الارتكاز على حقيقة الحياة وإدراك العلاقات الدقيقة التي تتحكم في الظواهر ودلالتها البنيوية.

لكن هل الظواهر الاجتماعية هي ظواهر بسيطة أم ظواهر معقدة ؟ وما الذي يقع تأويله في الظاهرة الاجتماعية؟ هل النشاط الفردي أم النشاط الاجتماعي؟ أليس البناء الاجتماعي على صلة وثيقة بموضوع الهيمنة – المشروعية؟ هل يتم الالتجاء إلى التهديد بالقوة وممارسة العنف من أجل تنظيم الأنشطة الفردية والجماعية لصالح استقرار المجتمع ونمائه أم يتطلب ذلك إقامة نظام رمزي قانوني عن طريق الاعتراف والطاعة والموافقة؟ هل يرتكز النشاط الاجتماعي على رابطة خارجية وعلاقة تعاقدية تبادلية أم على رابطة داخلية والإحساس بالانتماء ضمن إطار العيش المشترك؟ ألا تتم ممارسة السلطة الاجتماعية من خلال سيطرة المعقولية على اللاّمعقولية المتبقية والانتقال من التوحش والفوضى إلى النظام والتمدن؟ ألا يتوطد النظام الاجتماعي بالاعتراف بالتراتبية وشرعنة القيادة وعقلنة العنف المادي في شكل عنف رمزي؟ في أية شروط يخضع الأفراد نشاطهم لترتيب المجتمع؟ لماذا تتجه الأنشطة الفردية الى الاندماج مع الأنشطة الاجتماعية؟ وعلي أي تبريرات داخلية ووسائل خارجية تستند هذه السيطرة الاجتماعية؟