"الجهد الفكري والعمومي، الذي يبذله الفيلسوف في المدينة عند مواجهته للشر في مختلف أشكاله، يعطيه قيمة كونية ودائمة"

يبدو أن المدينة ليست مدنية بما فيه الكفاية واجتماعها غير اجتماعي وتحضرها أقرب إلى التأخر منه إلى التقدم، فهي غارقة في الظلام وينخرها الفساد وتعاني من الأزمات المتعاقبة ومحاصرة بالرمال العدمية وعقائد التوحش والارتدادات الهمجية، بينما يظل الفيلسوف مغيبا باستمرار على الرغم من حرصه على الحضور وفلسفته متروكة ومهجورة وبضاعتها كاسدة والعلاقة بينهما تتراوح بين طلب النجدة ومحاولة الاحتماء من جهة عندما يضطر الفيلسوف إلى خدمة السلطة القائمة، والانتماء إلى المؤسسات القانونية التي تضمن له الأمان والحماية، ومن جهة ثانية يدخل في صراع مع السلطة المشرفة على تنظيم الشؤون العامة لمواجهة الآراء الضالة ويؤثر الهجرة والمغادرة والانزواء والتوحد ويعلن الثورة في داخله ومن الخارج.

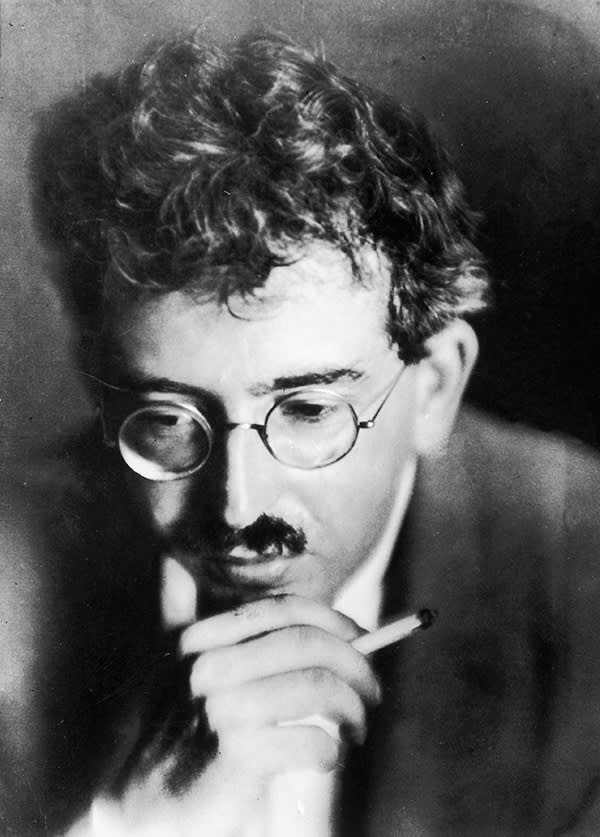

فالتر بنيامين.. أول فلاسفة الجماهير - ترجمة: مروان محمود

غالبا ما يُوصف فالتر بنيامين بالفيلسوف، لكنكم ستجدون أن أعماله لا تُدرَّس في العديد من أقسام الفلسفة في الجامعات البريطانية والأميركية. قد تجدونها في أقسام اللغة الإنجليزية، والدراسات السينمائية والإعلامية، نعم، إنما في أقسام الفلسفة، فلا. تمت دعوة الفيلسوف الأميركي ستانلي كافيل (Stanley Cavell)، وهو الفيلسوف الذي ألّف كتابا عن كوميديات هوليوود في العقد الثالث والرابع من القرن التاسع عشر، وهو الأمر الذي قد لا تتوقعه من فيلسوف تحليلي، لحضور مؤتمر في جامعة ييل احتفالا بنشر جامعة هارفارد الجزء الأول من المؤلفات المختارة لبنيامين. وكان خطاب الدعوة يتضمن طلبا من الضيوف المرتقبين وهو تقييم إسهامات بنيامين، كلٌّ بحسب مجاله المعرفي الخاص. وهناك أعلن كافيل: ".. إن الإجابة الصادقة على مسألة إسهام بنيامين الحقيقي في مجالي هي تقريبا صفر".

وهذا مدهش في بعض جوانبه، لأن هناك نقاط أُلفة بارزة بين بنيامين وواحد من أكثر الرموز توقيرا في التقليد التحليلي، إنه لودفيج فيتجنشتاين (Ludwig Wittgenstein). لدى كلا الفيلسوفين العديد من المشتركات، لكن أكثر ما يثير الدهشة فيما هو مشترك بينهما هو الارتياب المتشارك من النظري، والاهتمام بالبصري. وتقول صديقته حنا أرندت في مقدمتها المهمة في "الإشراقات" (Illuminations) إن "بنيامين لم يكن شديد العناية بالنظريات، أو "الأفكار" التي لا تضطلع فورا باتخاذ أدقّ شكل ظاهري ممكن".

بورتريه الفيلسوف من خلال أدواره في حياته اليومية - د.زهير الخويلدي

"نجح الفيلسوف في جذب رجل من الحشد إلى الأعالي... وأن يرتفع إلى اعتبار العدالة والظلم" –أفلاطون- محاورة ثياتات-

مهما كانت الفلسفة التي يتحرك ضمنها المرء فهي تنتمي إلى هذا العالم وترتبط بالضرورة بذوات إنسية، ومهما كان الفيلسوف الذي يفكر وينظر ويقارن ويلتزم ويفعل فهو مسؤول عن أقواله وأفكاره وأفعاله عند اختراقه أطر هذا العالم وتجاوزه حدود المعرفة وضربه عرض الحائط قوانين المدينة ودنوه نحو آفاق بعيدة. على الرغم من الاستهجان الكبير الذي يتعرض له الفلاسفة من الجمهور وبعض المناوئين المعاندين مثل رجال الدين والعلم والمال والخبراء الجدد في البرمجيات ومنظومات الاتصال إلا أن الفلسفة موجودة بقوة في برامج التعليم وتدرس في مراحل متقدمة وتمتلك أقساما مستقلة في كليات الآداب، وتقدم كدروس عامة في كليات العلوم ومعاهد التربية والصحافة والطب، ولكنها غائبة بشكل ملحوظ عن كليات الهندسة والتقنية. الفلسفة مادة صعبة وتتكلم لغة غامضة وتعتمد مناهج معقدة وتوظف مجموعة من المفاهيم المجردة، ولذلك ظهر تعارض بينها والمجتمع وناصبها العامة العداء، وحاولت السلطة السياسية توظيفها لصالحها وخارج إرادة الفلاسفة ورغبتهم في التغيير نحو الأفضل وإيمانهم بالتقدم وطرحهم السؤال الأساسي للحياة.

أهمية تدريس الفلسفة للأطفال - د.زهير الخويلدي

" الطفل الفيلسوف هو مستقبل البشرية حيث تنقله الفلسفة من الطفل الموضوع إلى الطفل الذات وتجعله يفكر قبل أن يفعل"

لئن كانت الفلسفة حكرا على الراشد والرجل والسوي والمتحضر وفق الوصفة الإغريقية للتفلسف، فإن عصر الأنوار قلب الموازين وجعل رسالة الفيلسوف تصل إلى الغريب والمرأة وغير السوي وتتيح للإنسان في بعده الكوني أن يتعلم التفكير الفلسفي ويتأمل في الوجود ويغوص في ذاته ويتدبر به حياته.

بعد ذلك تمخض عن ثورة مابعد الحداثة الكثير من الممارسات الجديدة للتفلسف تنبهت إلى الفيلسوف الصغير وأهمية تدريس الفلسفة للأطفال وبينت أن الطفل الفلسفي أكثر ذكاء من الشاب وأكثر جرأة على إثارة الإشكاليات وطرح الأسئلة الشائكة من الكهل وأكثر حكمة وتدبيرا وبراءة أصلية من الشيخ الحكيم.

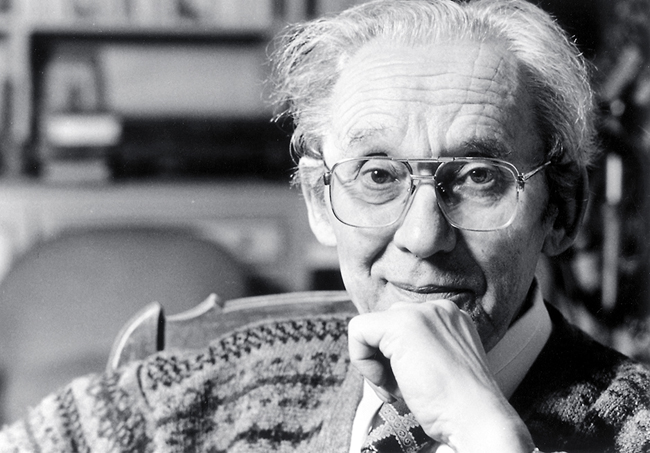

إشكالية السلطة السياسية عند بول ريكور - تقديم وترجمة د.زهير الخويلدي

تقديم:

لم يقتصر الشغل الفلسفي الذي انخرط فيه الفيلسوف الفرنسي بول ريكور على التأويل والرمز والسرد والاستعارة والخيال وإنما اهتم أيضا بالقضايا السياسية والتجارب التاريخية التي تخص المواطنة والعنف وأثار بشكل بدئي المفارقة السياسية وحاول معالجة آفة الشر السياسي ونادى باللاّعنف والعيش المشترك.

اذ يرى بول ريكور في كتابه "عين الذات غيرا" الذي يثير فيه إشكالية السلطة والحرية أن العلاقة بين الصدقة والعدالة هي الشكل العملي للعلاقة بين اللاهوت والفلسفة. من نفس المنظور، يقترح إعادة التفكير في اللاهوت السياسي ،ويبشر بنهاية لاهوت سياسي معين كان قد بني على الهيمنة / الإخضاع العمودية الوحيدة للعلاقة بين الحاكم والمحكومين وبين الدولة والمجتمع وبين السلطة السياسية والمواطنين. كما ينادي بضرورة تشكيل اللاهوت السياسي جديد الموجه بطريقة أخرى نحو الحرية والمواطنة ويقطع مع لاهوت الهيمنة والقمع ويسعى إلى إثبات الرابط الروحية كمبرر للرغبة في العيش معًا في مؤسسات عادلة. إن اللاهوت السياسي العمودي في تحديد العلاقة بين الله والناس على الصعيد التشريعي قد عفا عليه الزمن ويجدر تعويضه بلاهوت سياسي أفقي يتخلص من الإخضاع والهيمنة ويؤسس للمشاركة والفعل والحياة المشتركة الأفقية بين الأفراد والتعايش الجماعات دون إقصاء أو تمييز على أساس الطائفة والملة . فكيف أعلن بول ريكور نهاية اللاهوت السياسي؟ وماهو المقترح المفهومي الذي يقدمه كبديل مرجعي عنه؟

فوكو ونقد العقلانية السياسية: دعوة للتفكير في احتمالات المقاومة - ادريس شرود

تقديم

تثير أبحاث ميشيل فوكو التي افتتحها بكتاب "إرادة المعرفة"، تساؤلات حول الأسباب والظروف التي دفعته إلى الإبتعاد عن "حقل السلطة"، وولوج "حقل الأخلاق". فقد أثار اهتمامه بتاريخ الجنسانية ردود فعل من طرف العديد من المثقفين والأساتذة والصحفيين والسياسيين، تشير أغلبها إلى دور الأخلاق في إبعاد فوكو عن السياسة. لكن حقيقة التوجه الجدّي لفوكو تتمثل بالخصوص في تركيز جهوده على النقد ونظام الأشكلة؛ أي العمل على إظهار مجال من الأحداث والممارسات والأفكار التي يبدو له أنها كانت تطرح مشاكل على السياسة، وبالتالي صياغة مفهوم آخر للسياسة أكثر تجذرا في الواقع والتاريخ بتعبير فرانسيسكو باولو أدورنو. يبدو أن هذا النوع من البحث والتحليل مطلوب في ظل عالم تهيمن عليه "حقيقة السلطة" وانتشار مفعولها في أدق تفاصيل الجسد الإجتماعي. فرضت هذه التحديات السياسية والأخلاقية على فوكو البحث عن مداخل جديدة لعبور تاريخ فنون الحكم وعقلانيتها من خلال أشكلة سؤال السلطة والذات وعلاقتهما، والتفكير في إمكانية رسم خطوط للمقاومة.

في البحث عن "حداثة مغايرة": فيلسوف الملة وسؤال الكينونة في العالم - ادريس شرود

"ربّما لن تكون الحداثة المغايرة غير مشكلة لغوية، تعترض

كل الذين فشلوا في تعلّم لغة المحدثين السعداء"

فتحي المسكيني *

تقديم

يرى الأستاذ فتحي المسكيني أن تطوير فكر "آخر" أو "مغاير" أو "جديد" بالنسبة للملّة لا يزال في أضعف انفعالاته، ويزداد الأمر صعوبة عند خوض السؤال عن إمكانية بلورة فكر "حديث" ولكن "مغاير" أيضا. رغم ذلك، يقترح فتحي المسكيني التفكير في "حداثة مغايرة"، مفترضا بقوة أن التفكير في "المغايرة" لا يمكن أن يتم خارج أفق السؤال عن "الحداثة" نفسها مادام "أفق الحداثة لا خارج له". يؤكد المسكيني على أن الحداثة عبارة صيغت للإشارة إلى تلك "الأزمنة الجديدة" التي شهدتها أوربا منذ القرن السادس عشر، والتي تميّزت ب"حداثات" متعددة ومتنافسة: من إنسانوية "النهضة" الإيطالية إلى تنوير "الإصلاح الألماني" إلى أنوار "الثورات" الأمريكية والفرنسية والأنجليزية، وهو هاجس "تحديثي" انتهى مع "الثورة المحافظة" للنازيين بانتحار الحداثة في "أسفيتش". لكن ما يجمع بين جملة هذه "الحداثات" ليس هيّنا: إنّه، حسب بيتر سلوتردايك، الهوس بتوحيد "المعمورة" في "كرة" واحدة. في ظل هذه التطورات التي شهدتها الحداثة/الحداثات، وخاصة مع طورها الاخير المتمثل في "العولمة"، أصبح مفروضا على الملّة البحث عن موقع قدم داخل عالم جديد أطلق عليه المسكيني إسم "الإمبراطورية".

أصوليات متمردة- أ.د. علي أسعد وطفة

مقدمة

تشكل الأصولية المنطلق الفكري الاستراتيجي لمختلف الاتجاهات التعصبية التي تنحو دمويا في مجال الحياة الإنسانية المعاصرة . وليس خافيا أن العمق الأصولي يوجد في أصل كل أشكال الإرهاب والقتل والتدمير الذي يشكل ملمحا أساسيا في الزمن الذي نعيش فيه . ومن أجل فهم مختلف اشكال العنف والتطرف القائم في مجتمعاتنا يتوجب علينا أن نعمل على تفكيك الظاهرة الأصولية وفهم أبعادها الفكرية التي تشكل المنصة الدموية الباعثة على توظيف العنف والقتل والإبادة ضد الإنسان والإنسانية.

ومن أجل فهم منهجي للأصولية يتوجب علينا بداية التأمل الثاقب في مفهوم الأصولية ودلالاته المعرفية بأبعاده المختلفة وتجلياته المتنوعة. فالأصولية في جوهرها تعبير فكري أيديولوجي يقوم على تبرير مختلف أشكال التطرف الديني والعرقي والعلماني . ويمكننا في هذا السياق أن نميز بين ثلاثة مفاهيم أو مصطلحات رائجة الاستخدام في الخطاب الثقافي والسياسي للتعبير عن الأصولية وهي: الأصولية Fondamentalisme ، والسلفية Intégrisme ، والتطرف Extrémisme ؟ وقد تأخذ هذه الصيغ الثلاثية أبعادا دينية أو وضعية علمانية . ومما لا شك فيه أن هذه المفاهيم قد نشأت وترعرعت في المحاضن الثقافية الدينية ، فهي مفاهيم خرجت من رحم التعصب الديني بالدرجة الأولى وامتدت لتأخذ طابعا علمانيا وقوميا سياسيا . ومما لا شك فيه أن هذه المفاهيم الثلاثية تتداخل وتتكامل جزئيا، وتتغاير دلالة كل منها وفقا لتوظيفاتها في مختلف الأنساق الدينية والسياسية، كما تختلف باختلاف استخداماتها من قبل الباحثين والدارسين.

فن اللامبالاة - لعيش حياة تخالف المألوف: التضحية والألم رهان إنساني- أسامة حمدوش

"المــتعــة إلــه زائـــف"

مارك مانسون

لماذا نعيش الحياة؟ وما مصادر قلقنا وبؤسنا البشري؟ وهل تدربت البشرية يوما على عيش حياة تخالف المألوف؟ وما هي معايير حكمنا على نجاح تجاربنا أو فشلها؟ وما مغزى القول بنسبية الفشل والنجاح؟ وهل السعادة قيمة ذاتية لأجل كينونتنا أم منظار أن يرانا (الغير) سعداء؟ وكيف يمكننا أن نكون إنسانيين حاملين لقيم عظيمة؟

أليست غريبة هذه الحياة! أليست لعبة مسلية وشاقة في الآن معا! هذه إشكالات وتأملات ولدت من رحم "مارك مانسون" وهذا كتاب ينزاح عن المعيار بلغة "جون كوهن"، كتاب يمتلك سلطة فكرية يمارسها على القراء، تنغمس في رحاب فكرة وتقول في قرارة نفسك هذه حقيقة ثابتة لا فرضية داروينية، لكن مؤلف "فن اللامبالاة" يعمل على تحطيم أصنام كل اليقينيات بمطرقة فريديريك نيتشه تحطيما عنيفا، وكأنه يقول لنا لا وجود لحقائق يقينية في عالم الحياة، هذه الرواية العامرة بالأسرار والمغامرة الجريئة، وحياة العقل ليست قارة وتابثة، فهي متقلبة في كل الأطوار، أولم يقل الفيلسوف المغربي "طه عبد الرحمن":" العقل الذي يبلغ النهاية في التقلب هو العقل الحي الكامل..."[1]. فالعقل هو نبي مقدس، هو سر وسحر الوجود، وبه صنع الأساطير تاريخ البشرية، وأثتوا مجدها الخالد على مر العصور.

فتحي المسكيني والإغريق: سؤال العلاقة مع الذات و الآخر- ادريس شرود

"لا نحتاج إلى فلاسفة بالمعنى الذي حدده التقليد الغربي" فتحي المسكين

تقديم

يعتبر فتحي المسكيني التقاليد الفلسفية طرقا للتعبير عن أنفسنا، يتساوى في ذلك الإغريقي والعربي والروماني والأوربي المعاصر، فهذه التقاليد هيئات لأنفسنا، نحن الذين نطوعها ونخترعها ونعطي لها الكلمة عن طريق استعمال هذا البدء الفلسفي أو ذاك من أجل استئناف مستقبل التفكير الإنساني. ويؤكد المسكيني على أنه لم يكتب عن اليونان -رغم أن العرب تفلسفوا انطلاقا من نصوص اليونان- بل هو مجند أساسا لإعادة هيكلة اللحظة الفلسفية العربية أي الإختصاص العائلي لمن يتفلسف بلغة الضاد، ويعتبر الأمر نوعا من الإستئناف المؤجّل لمفهوم الفيلسوف مرة أخرى(1).

شجّعني موقف الأستاذ فتحي من التقاليد الفلسفية على مساءلة علاقته بالإغريق؛ فكتاباته تحفل بإشارات إلى الإغريق وعلاقة الملة بالتراث الفلسفي الإغريقي. كما أن انتماء المسكيني إلى "ثقافة الملة إلى حد اللعنة" ودعوته إلى العودة إلى "مصادر النفس العميقة" وانفتاحه على نصوص "الآخر الفلسفي" مثله مثل أسلافه (ابن رشد أنموذجا)، يعتبر رهانا لافتتاح عصر جديد وتأسيس حداثة خاصة: "حداثة مغايرة".

تطور علم الميكانيكا عند ابن ملكا البغدادي - د.زهير الخويلدي

" الحجر الساقط من علِ كلما كان موضع بدء هبوطه أعلى كلما كانت شدة وقعه أقسى..."

ولد أبو البركات ابن ملكا البغدادي في البصرة سنة 1087 ميلادي وتوفي في بغداد سنة1165 ميلادي ولُقِّبَ بفيلسوف العراقيين وأوحد الزمان وعرفه عام الناس باسم البلدي وذلك لتخصصه المعمق في الفلسفة ومبالغته في الاهتمام بالعلوم التطبيقية والطب النفسي وبراعته في الابتكار في الفيزياء والميكانيكا والفلك.

تتلمذ في الطب على يد كبير الأطباء في زمانه الحسن سعيد ابن الحسين وكان واسع الاطلاع على مؤلفات جالينوس وطرقه في العلاج ولكنه سار في الطبيعيات ومابعدها على منهج أرسطو وابن سينا والفارابي.