يتناول إليوت أكيرمان في روايته "في انتظار إيدين" المشاعر الملتبسة التي تجمع ثلاث شخصيات، إيدين الرقيب في الجيش الأمريكي، وصديقه الذي هو بنفس الوقت الراوي الذي لا اسم له، وماري زوجة إيدين.

يُصاب إيدين في العراق، تنقله طائرة نقل عسكرية عملاقة سي ١٧، وبعدها مروحية إلى مشفى سان أنطونيو بعد إصابته في الحرب بجروح وحروق يصفها الراوي بأنها الأكبر في التاريخ لمقاتل!

يبقى إيدين في المشفى معلَّقا بين الحياة والموت لمدة ثلاث سنوات، تلازمه زوجته ماري التي كانت حاملا عندما عاد من مهمته الكارثية، وتضع ابنة تطلق عليها اسم أندي اختصارا لأندروميدا.

رغم إصرار أقرباء إيدين ووالدة ماري لكنها ترفض التسريع بموته، وفي ليلة عيد الميلاد توافق على اقتراح أمِّها بالذهاب معها، ولكنها ما تلبث أن تعود بسرعة إلى المشفى بعد أن أصيب إيدين بأزمة قلبية و دماغية تفاقم وضعه ليفقد السمع والبصر.

قبل أن يداهم القارئ الذهول بإخلاص الزوجة، يكتشف خيانة مزدوجة قامت بها مع صديقه المقرَّب عندما كان إيدين في دورة تدريبية استعدادا للذهاب إلى الحرب، تؤدي هذه العلاقة إلى حمل ماري ويكتشف إيدين خيانتها لأنهما ببساطة لم يمارسا العلاقة الحميمة ولا مرَّة واحدة لأسباب مجهولة، ولكنه مع ذلك يريد الاحتفاظ بالطفلة!

يقصُّ الراوي ببساطة وجمال وتفصيل غير ممل أحداث الرواية، ويُعرِّج على الظروف المحيطة بها في بلد يمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية هائلة تمكِّنه من نقل مصابي الحرب من أرض المعركة بطائرات عملاقة توصلهم بعد طيران قارب الستة عشر ساعة إلى مشافي متخصصة في أمريكا، ولكنه بنفس الوقت يجهد على إخفاء أعداد القتلى في حربي أفغانستان والعراق.

يبرعُ الكاتب في عرض مشاعر الشخصيات ووصف تصرفاتها، ويضع نفسها داخل روح إيدين وجسده ليصف اتجاه نظره، ويتحدَّث عن أفكاره البسيطة، ومنها استمرار رؤيته لحشرات وصراصير أثناء غيبوبته محتفظا بالفوبيا التي عانى منها حقيقة في حياته، و تعلقه بما اسماه برائحة الماء والصابون التي وصف بها رائحة زوجته ماري، وهي ذات الرائحة التي انجذب إليها الصديق الخائن!

مفهوم النص - جان ماري شيفر- ترجمة: مصطفى ناجي

إن مفهوم النص، المستعمل على نطاق واسع في مجال اللسانيات والدراسات الأدبية، نادرا ما يتم تحديده بطريقة واضحة: فالبعض يقصرون تطبيقه على الخطاب المكتوب، بل على العمل الأدبي؛ والبعض الآخر يرى فيه مرادفا للخطاب؛ والبعض في الأخير يعطيه امتدادا سيميائيا واسعا، يشمل النص السينمائي أو الموسيقي، الخ. تماشيا مع الاستعمال الشائع في التداولية النصية ، سوف نحدد النص هنا كسلسلة لسانية منطوقة أو مكتوبة تشكل وحدة تواصلية، ولا يهم هنا أن يتعلق الأمر بجملة واحدة أو بمتوالية من الجمل. إن مفهوم النص لا يوضع على نفس المستوى مع مفهوم الجملة ( أو الحمل أو المركب، الخ). إن البنيات النصية ، ورغم أنها تتحقق من خلال وحدات لسانية، تشكل وحدات تواصلية: " إن النص ليس بنية نسقية محايثة، بل وحدة وظيفية ذات طابع تواصلي (هـ. ف. بليت 1975). أما في ما يخص العلاقة بين النص والخطاب، فإنها رهينة طبعا بالتعريف الذي نعطيه لمفهوم الخطاب. فإذا عرفناه باعتباره كل مجموعة من الملفوظات الصادرة عن مصدر تلفظي يتسم بوحدة تيماتية شمولية، سنقول في هذه الحالة إنه إما أن يتطابق مع نص ( كما في حالة التواصل المكتوب، حيث تتطابق الوحدة التواصلية مع الوحدة التيماتية بصفة عامة)، وإما أن يتشكل من عدة نصوص، ( في الحوار هناك تفاعل بين خطابين أو أكثر، حيث يتشكل كل خطاب عموما من عدة نصوص، لآن كل رد حواري يشكل وحدة تواصلية ، وبالتالي فإنه يشكل نصا خاصا).

النص ولسانيات الجملة

خلال مدة طويلة ، توقف التحليل اللساني عند حدود الجملة التي نظر إليها كإطار شامل لكل الوحدات اللسانية الملائمة، دون الاهتمام بمستويات التنظيم العليا المحتملة. فحتى الجملة بالنسبة لسوسير ـ ما لم يتعلق الأمر بجمل جاهزة ـ لا تدخل ضمن لسانيات اللغة، ولكن ضمن لسانيات الكلام: " تشكل الجملة نموذجا ممتازا للمركب. ولكنها تنتمي للكلام وليس للغة". ويرفض بلومفيلد من جهته أن يهتم بوحدات خطابية أكثر امتدادا من الجملة. ويبدو أن كلوسيماتية هيلمسليف تمثل استثناء، لأنها تقدم النص كمعطى يشكل نقطة انطلاق للتحليل، ولكن، ورغم هذا المبدأ، فإن التحليلات المنجزة عمليا ضمن إطار الكلوسيماتية قد ظلت بصفة عامة حبيسة نحو الجملة.

الشِّعْرُ كَتَفَتُّق وَانْكِشَاف: قِراءة مُوَازِية في أُضْمُومَات مصطفى محسن – د. ناصر السوسي

تتميز انشغالات الدكتور مصطفى محسن بثراء مواضيعها، وغنى أجناسها، وتنوع مسألياتها على اعتبار أنه:

-يَنْهَلُ من معين الفلسفة بما هي تساؤلات منظمة/مُبنْيَنَة، واستراتيجية للتفكير قُصودها إخصاب منظوره العلمي حُيال الأنساق الثقافية، والإيديولوجية والتربوية، والاقتراب أكثر فأكثر من ظواهر المجتمع المغربي لأجل فهمها؛ وغاية في تقليبها في كل أوجهها لإبراز دلالاتها العميقة، والكشف عن غوامضها، وهدفا أيضا إلى تفسير سيرورات التحول التي تعتري منظومة القيم، والمقومات، والنظم فضلاً عن التنظيمات، والتبادلات فالعلاقات الإنسانية...وذلك بالارتكاز على منظور نقدي تكاملي وسمه الأستاذ مصطفى محسن في أكثر من عمل ب"النقد المتعدد الأبعاد" الذي تنهض حيثياثه على"نقد إبستيمولوجي وسوسيولوجي وحواري تكاملي منفتح للذات والآخر"(محسن:2022، ص:11-12) وعلى المجتمع في شموليته، بنيات وهياكل، ونظما، ومؤسسات، وعلاقات، وتوجهات، وأنماط تفكير، ومجالات مادية ورمزية متعددة..

- ويَمْتَحُ في الآن نفسه من عيون الأدب، وصهيل القصيد العربي على وجه الخصوص الذي افتتن به منذ طفولته، مرورا بفورة المراهقة، فمرحلة الشباب في "مدرسة النهضة" و"ثانوية الهداية الإسلامية" بآسفي مسقط رأسه حيث بداية تجربته مع شغف القراءة، وتَخَلُّق مغامرته مع أسرار اللغة. هكذا عكف على قراءة القريض، وهكذا عَمَدَ إلى تعميق ممارسته للكتابة الشعرية سَاوَقَتْ الممارسة السوسيولوجية والفلسفية لديه؛ وهذا ما وضحه حين كتب: "إن انشغالي بحقل الفلسفة والعلوم الإنسانية عامة. ومنذ هذه الفترة المبكرة من مسيرتي الدراسية والثقافية، قد ساهم، بشكل رائع كبير، في تعميق فهمي للأدب والفكر، وفي توسيع نظرتي إلى أبعادهما الفلسفية والسيكولوجية والسوسيولوجية...وإلى كل مايرتبط بذلك من قضايا الإبداع، والالتزام، والدور الاجتماعي والسياسي للأدب والثقافة والفن، ومناهج النقد والدراسات الأدبية، وآليات اشتغال الخطاب الأدبي لغةً وأسلوباً ومضامين ومرجعيات نظرية فنية وفكرية وثقافية وبراديغمات وتوجهات وخلفيات معرفية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتعددة...مما كان له بلاريب، أثرٌ في كل كتبتُ من أعمالٍ فكرية وإبداعية"(تجليات،ص: 17).ويَسْتَطْرِدُ مصطفى محسن فيقول: "غير أن ما يجدر بي التنويه به في هذا المَسَاق هو أن عِشْقِي للفلسفة قد ظل يَصُبُّ، على العموم، في صميم وَلَهِي وحُبِّي للشعر والأدب." (تجليات، ص:17-18)

في حقل الكتابة قطّة تلعب بكبّة الخيط - بسمة الشوالي

"النساء يكتبن أحسن" هو كتابُ مختارات قصصيّة لكاتبات من أمريكا اللاتينية ترجمها الكاتب المغربي محمد صوف، صدر سنة 2000. وقد استقى محمد صوف عنوان كتابه هذا من عنوان مقال للكاتبة الأرجنتينية "آنّا ماريا شوا" (1951)، ورد ضمن المختارات كالتالي: "لماذا تكتب النساء أحسن من الرجال؟"

تطرح الكاتبة في هذا المقال مسألة علاقة النساء بالكتابة انطلاقا من فرضيّة أنهنّ الأحقّ بامتلاكها موهبة وممارسة من الرجال بناء على عدّة حجج هي في الواقع مواقف الآخر/ الرجل- الكاتب من اشتغالها بفنّ الكتابة الإبداعيّة، حجج تستعرضها الكاتبة في أسلوب تهكّميّ لذيذ بعبارة محمّد صوف. وفي هذا المقال، سنحاول التوسّل ببعض الاقتباسات التي عن آنّا ماريا شوا لتحليل "الفرضيّات" المطروحة وبيان حدودها التي تتوارى بالنسبة إلى القراءة السطحية تحت نبرة ساخرة تعيد بناء العلاقة بين المرأة والكتابة من جهة، وبين الإبداع في شتّى الفنون وخاصة منها الكتابة الإبداعية شعرا وسردا والإنسانيّ في الإنسان وهو في محلّ إقامته المشترك من هذا العالم.

تقول آنّا: "الرجال الحقيقيّون لا يكتبون. لا يحْكون. يروج في الأيام الأخيرة في أوساط النقاد وهواة الأدب أن الأدب مهنة نسائية. إنه فنّ يشبه فنّ النسج والطرز "

هناك ارتباط وثيق بين المرأة والنسيج والتطّريز، ارتباط قديم قدم الوجود البشري على سطح الأرض، في مختلف الحضارات، وعبر العصور. آدم كان أوّل من مارس النسج في التراث العربي الإسلامي، فحالما نزل إلى الأرض ذبح كبشا وأخذ صوفه فغزلته حوّاء ونسجه آدم فعمل لنفسه جبّة ولحوّاء درعا وخمارا" ( ابن الأثير). وكانت عشتار آلهة الخصب والجمال في حضارة ما بين الرافدين تدعى بالربّة النسّاجة، وعُرفت أثينا آلهة اليونان بمهارتها في النسج والطّرز، وكانت أراكني فتاة من أثينا تميّزت ببراعتها الفائقة في النسيج ، تذهل منسوجاتها الجميع بشرا وحوريّات وآلهة. وكانت قد تحدّت الربّة أثينا في هذا الفنّ وتفوّقت على الربّ، لكنّ مسألة التفوّق البشريّ التي تمسّ جوهر التفوّق المطلق للآلهة ووجودهم المتعالي أدّت في النهاية إلى أن غضبت أثينا على أراكني فحوّلتها إلى عنكبوت وحكمت عليها أن تظلّ معلّقة إلى مكان منزو بعيد عن الأنظار هي وبناتها من بعدها، إلى كان هشّ سريع العطب، حسيرة النظر وضئيلة الجسد، ليس لها من طريقة للعيش سوى أن تدع الخيط الرقيق ينسل من بطنها إلى الأبد.

حذار، من يرَ منكم عنكبوتا في الركن المهجور فليذكر أنّها حفيدة تلك المرأة المبدعة أراكني، جدّة كلّ العناكب النسّاجات بما فيهنّ تلك التي خلّدت الصحراء العربيّة حكايتها لمّا حاكت شبكتها الدائريّة على فوهة غار حراء فضلّلت قُفاة الأثر عن النبيّ وصاحبه "إذ هما في الغار" ( قرآن كريم) مختبئين.

المدرسة المستقبلية: فنون تثور على الضعف وتمجد السرعة - محمد واحي

المستقبلية futurismo حركة فنية تأسست في إيطاليا في بداية القرن العشرين، إذ عرفت أوج نفوذها بين عامي 1909 و1944. وتعني المستقبلية نبذ كل ما يتعلق بالماضي وبدأ ثقافة جديدة، وينشط المستقبليون في كل فروع الوسط الفني بما في ذلك الرسم والنحت والتصميم الجرافيكي، والتصميم الصناعي، والأزياء، والمنسوجات، والأدب، والموسيقى والهندسة المعمارية، وحتى الطبخ لم يسلم منهم. إن المستقبلية، بشكل عام، تبتعد عن كل ماهو ماضوي قديم هادئ، وقد عبر مارينيتي هن هذا الابتعاد بقوله "إن سيارة السباق أجمل من تمثال ساموثراس".

انطلقت المستقبلية من الأدب نحو فنون أخرى، حيث قام الأديب ورجل القانون فيليبو توماسو مارينيتي Filippo Tommaso Marinetti بإصدار بيان سمي بالبيان المستقبلي Manifesto del Futurismo، الذي نشر لأول مرة في الجريدة البولندية Gazzeta dell'Emilia في 05 فبراير 1909، ثم تلقفته الجرائد الإيطالية تباعا؛ حيث نشر بجريدة Il Pongolo di Napoli في 06 فبراير 1909ن وبجريدة la Gazzetta di mantova وl'Arena di verona في 09 فبراير 1909، ثم توالى نشره في الجرائد المحلية والعالمية، إلى أن وصل إلى جريدة Le Figaro الفرنسية في 20 فبراير 1909 وأعطته شهرة منقطعة النظير. يشجع البيان في مجمله على تبني السرعة والحركة والعنف وقطع دابر الماضي، لأنه لا يساعد نهائيا في بناء المستقبل والنهوض به. ويأتي هذا البيان في إحدى عشرة نقطة أساسية هي كالتالي:

- Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.

-1 نريد الغناء لحب الخطر وروح النشاط والجسارة المندفعة.

- Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

-2 ستصبح الشجاعة والإقدام والتمرد العناصر الجوهرية لشعرنا.

- La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

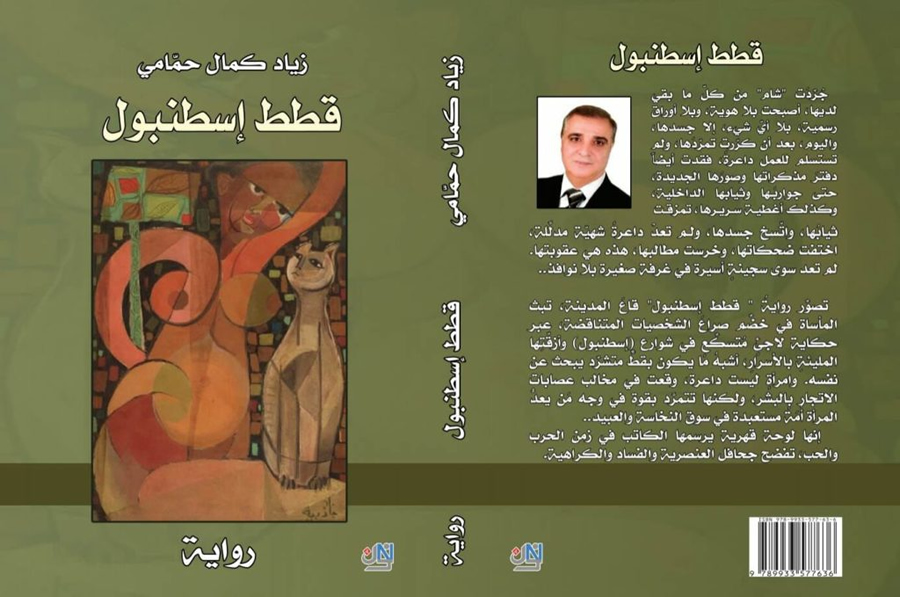

رمزية القطط بين أنسنة الحيوان وقطقطة الإنسان في رواية " قطط إسطنبول" لزياد حمامي - الكبير الداديسي

تلخيص

سنحاول في هذه الدراسة مقاربة رواية (قطط إسطنبول) للروائي السوري زياد كمال حمامي والنبش في دلالات ورمزية القطط في هذا العمل وفق منهج الثنائيات الضدية لما (تشكله الثنائيات من تباينات دلالية تجعلها عنصًرا فاعلًا في تكوين المعنى، وإنتاج الدلالة، والخروج بالنص إلى أبعد المستويات) ولما للثنائيات من قدرة على تعرية الحقائق وكشف المواقف، وإظهار تناقضات المجتمع، والربط بين ما قد يبدو منفصلا، مع ردم الهوة بين طرفي الثنائية مهما كانت تلك الهوة سحيقة، حتى وإن كان الطرفان يقفان على طرفي نقيض (الإنسان / الحيوان) لنتساءل عن السر في اختيار القطط دون غيرها من الحيوانات الأليفة والمفترسة للتعبير عن الواقع العربي.

تواصل الرواية تأكيد نفسها باعتبارها الجنس الأدبي الأنسب لتصوير ذبذبات الواقع العربي ورصد كل تفاصيله، والأقدر على مواكبة تفاعلات الإنسان العربي في واقع زئبقي مختل عصي على التصنيف يعاني أزمة قيم، يتحول (se métamorphose) باستمرار، لا يستطيع أي تعبير فني آخر غير الرواية مواكبة جميع تلك التفاعلات، فاستطاعت الرواية بذلك ملامسة كل المواضيع والقضايا الراهنة... ولعل من القضايا المعاصرة الحارقة في عصرنا، قضية وضع اللاجئين العرب في الدول المجاورة التي اضطر الكثير من العرب اللجوء إليها بعد تفجير الأوضاع بأوطانهم غداة انفجار أزمة الخليج الثانية والغزو الأمريكي للعراق ، وما نتج عنها من اندلاع أحداث الربيع العربي التي دحرت الكثير من العرب خارج أوطانهم... فتهاوت قيمة العربي في بورصة المعاملات الإنسانية، وجعلته يتقبل المهانة ويعيش معاناة الإذلال والاحتقار...

وقد حاولت الرواية تصوير هذا الواقع وتجاوزت تشييء الإنسان العربي إلى حيونته وإبراز أرذل الحيوانات أرقى منه، بعدما رأى الروائي العربي أن اللغة المباشرة عاجزة على استيعاب حماقات وزئبقية هذا العصر، وربما وجد في الرمزية الوسيلة الأنسب للتعبير عن واقع اختلت فيه الموازين وصار فيه الحيوان (الذي كان رمزا للوحشية والهمجية) أرقى من الإنسان وقيمه الإنسانية التي تتبجح كل حين بالكرامة والتسامح والتضامن... وقد يكون في حيونة الإنسان، وأنسنة الحيوان طريقة للتعبير عن واقع يعيش أزمة قيم، واقع أشبه ما يكون بغابة البقاء فيها للفاسد الأقوى، ولا مكان فيها للنبل والشرف، وضحاياه الأوائل العفة والكرامة الإنسانية... ولعل من الروايات الصادرة حديثا في هذا الموضوع رواية (قطط إسطنبول للروائي السوري زياد كمال حمامي لتنضاف إلى فسيفساء مشروعه الروائي بعد روايات (الظهور الأخير للجد العظيم) و(الخاتم الأعظم) ورواية (قيامة البتول الأخيرة) ...

سردية التّأمل في الذات والآخر، في رواية "صابرين" للكاتبة نعمى شاكر - العياشي ثابت

عند تصفحي لرواية " صابرين" للكاتبة نُعمى شاكر، المغربية المولد، العربية الانتماء، المهجرية الإقامة، لم أشعر إلا وأنا أجاوز العتبات بسرعة فائقة، تتجاذبني الحكايات المتتابعة مثل غزلان تتهادى بلا توقف، لأجد نفسي إزاء الصفحة الأخيرة أتساءل معها: (ماذا لولا القبو؟)

الكتاب سيرة ذاتية بحس نفسي عميق، لكاتبة باحثة في علم النفس، وهذا ما أعطى للحكي بعدا جماليا من نوع خاص. فإذا قيل بأن الكتاب الأول لا يُعوَّل عليه، فإن الانطباع الأول الذي ينتاب القارئ يبدو إيجابيا إلى أبعد الحدود باتجاه ضمان استمرارية الكاتبة، لما تتوفر عليه من قدرات لغوية ومعرفة سيكولوجية ونفسية وغزارة في الحكايات، وسهولة في السرد الذي ينزاح صوب السهل الممتنع...

تطالعك العتبات المتداخلة بشكل غريب، تتحسس من خلالها مضامين الرواية، حيث تمتزج جمالية الإسم (صابرين) بحمولة معنى الكلمة وما توحي به من حث على صبر النفس بصيغة الجمع... وتمتزج في لوحة الغلاف للفنان معاذ السيد، صورة شابة تُسند همَّها على ركبتيها وتعطي ظهرها للكون ، بصورة بدر مكتمل خلفها يرسل بارقة أمل وسط الظلام المخيم... تُجاوز صفحات الرواية مائةً وخمسين صفحة بقليل، وهي صادرة عن دار "اسكرايب للنشر والتوزيع، بجمهورية مصر العربية". وقد اختارت الكاتبة أن تؤثت الغلاف الخارجي الخلفي للكتاب بفقرة معبرة، تلخص معاناتها ونظرتها للحياة، مذيلة كل ذلك بصورتها الشخصية وهي مبتسمة، في إشارة واضحة إلى الأمل والصمود الذي يجب أن يتحلى بهما الكاتب حتى في أحلك مراحل الحياة... كما اختارت أن تهدي هذا الكتاب إلى كل من يصر على الحياة ويحارب كي يعيش... بل اختارت أن تنهي الكتاب من حيث بدأت: تحذير القارئ من دخول القبو، سواء دخله أو لم يدخله، والتجاؤها إلى القبو في النهاية كحل أخير وهي تتساءل عن مصيرها في حال غياب هذا "القبو..." تاركة للقارئ مساحة التأرجح بين قبو معنوي وقبو محسوس...

ورغم أن الكاتبة جعلت من الحكايات المؤطرة فصولا مرقّمة بلغت عشرين فصلا، إلا أنها تبدو فصولا بلا فواصل، بل إنها حكايات مندمجة ضمن الحكاية الإطار، حكاية صابرين، تسردها في تتابع وانسجام مبرزة أدق تفاصيل الأحداث والأوقات والفضاءات والشخوص، عبر مراحل متفرقة ومجتمعة في آن واحد من حياتها، بنكهة نوسطالجية ، وتحليل نفسي لمختلف الحالات التي طبعت ذاتها والشخصيات المصاحبة...

أفق تطور الإبداع الشعري في ديوان « صمت الخيام » - عبد النبي بزاز

يتضمن ديوان «صمت الخيام» للشاعر المغربي داحوس عبدوس نصوصا تتشكل من عناصر الإبداع الشعري الإيقاعية، والبلاغية فضلا عن موضوعات ذات أبعاد ودلالات متنوعة ترسم أفق تجربة كتابة تنحت مسلكياتها الخاصة في خارطة شعر متعدد الرؤى والمقصديات.

فإن جاءت نصوص المجموعة بأسلوب نثري إلا أنه لا يعوزها الإيقاع بشقيه الخارجي والمتمثل في نص «لونك ملك يدك» : " واعلم سر الصبائغ زيتا وماء... فالكل سواء . " ص 10، حيث الروي ( الهمزة)، والتي يمكن اعتبارها ساكنة بجرْس مغلق، والكاف في قصيدة« لوجودك وجهان » : "مرفوض طلبك . لا وجود لقهوتك " ص 28، وهنا الروي ( الكاف) قابل للإشباع . والداخلي من خلال تكرار نفس الحروف مما يجنب النص مغبة السقوط في رتابة نثرية ؛ في مثل عنوان« لونك ملك يدك » ص 9، والذي يجسده تكرار الكاف، والهاء والتاء في : " والأمهات المكرهات " ص16، والسين في قصيدة« لوجودك وجهان » : " على ضفتي كل طاولة جنسان نظرات الأنس وحميمية الجلوس .حديث رومانسي. " ص29، فتجانس الحروف يمنح القصائد إيقاعا ينبع من طبيعة تركيبها وتتابعها. وتوظيف الثنائيات الضدية مما يخلع على الأسلوب زخما جماليا ودلاليا عبر استخدام عنصر الطباق كمكون بلاغي في قصيدة « إنشاد الشعر قدري »مثلا : " الصوت والصمت تحت قدمي " ص 13، لاحظ من تقابل الصوت والصمت، نفس التضاد يحضر في غرضيْ الشعر الهجاء والمدح : " هجاء ومدح " ص22، و : " فرح وحزن " ص26، و: " بين مد وجزر " ص33، حيث يتوالى الطباق كشكل تعبيري بحمولات متعددة الأوجه والمناحي . والجناس الذي استعمل في العديد من أساليب المجموعة، مثل قصيدة «هناك ... بلا إذن أحد» التي تستهل بعبارة : " الروح تناجي الروح " ص 64، وقصيدة « حياة تحت الصفائح » حيث تتوالى كلمات : " ونكبر، وتكبر فينا الطفولة، ويكبر الفرق بين طفولة وطفولة ،طفولة سيد، وطفولة عبده ..." ص18، فبالإضافة إلى تكرار ( طفولة )، و(يكبر ) لتجسيد الجناس يحضر، على شكل تضمين، الطباق في : سيد وعبده، عبر خلق نسق بلاغي متداخل ومتآلف العناصر. وعنصر التشبيه الذي انضاف لعنصريْ الجناس والطباق لإثراء وتعميق السمة البلاغية التي ميزت القصائد، في استعمالات متنوعة اقترن فيها بأداة الكاف تارة : " وكالغابة التي تصحو من نومها " ص59، وفي : " حيث تحط كالندى " ص 115، وخال من الأداة طورا، في مثل : " البيوت كلها أضحت لوحات " ص10، كما طغت على نصوص المجموعة سمة المجاز التي طبعت العديد من أساليبه وعباراته كما في قصيدة « هناك » : " أنصت إلى روح النجوم إلى السحب وهي نائمة في حضن الظلام " ص7، في استعارة الكلام للنجوم، والنوم للسحب، وهي تعابير ترقى بالمتن الشعري إلى مقام بلاغي يمنحه جمالية لغوية، وبعدا دلاليا.