كنت طرحت على نفسي سؤالا لغويا استشكاليا متداخلا مفاده: هل صوت الحرف باللغة اية لغة من اللغات المعاصرة هو ابجدية نحوية؟ ام هو خاصية الافصاح عن معنى الصوت؟ هنا يكون رسم الحرف الابجدي النحوي كتابة يحمل دلالة خاصية المعنى المجرد من الصوت المنطوق جهرا بالكلام.

الحقيقة التي لا يمكننا اغفالها هي ملازمة رسم الحرف للصوت والاختلاف النحوي بينهما هو في معنى الصوت سواء كان الصوت منطوقا غير مرسوم أم مكتوبا .

الفرق بين الحرف المكتوب ضمن نص طباعي لغوي مقروء تداوليا هو ملازمته لصوت له معنى. لا توجد ابجدية قرائية حروفها بلا صوت دلالي له معنى.

اما في رسم الحرف اللغوي على جدار او داخل لوحة فهو يمتلك التعبير المقصود واحيانا يكتسب الجمالية الفنية على حساب فقدانه الصوت الدال الخفي او المسموع. فالحرف داخل نص مكتوب طباعة هو غير الحرف داخل لوحة تشكيلية, فالحرف في كلا التوظيفين هو دلالة تشكيلية بلا صوت لا منطوق ولا صامت.

وجدت جوابي الخاص بي ان رسم الحرف غير التشكيلي يشير الى ابجدية نحوية يلازمها صوت له معنى. رسم الحرف بالابجدية اللغوية هو شكل رمز يحمل دلالة صوتية ذات معنى. الحرف الابجدي عماد الكتابة وكي يتوفر على هذه الميزة ضروري ان يكون مرسوما بشكل متفرد عن غيره من حروف لغة ما, والثاني ان يحمل الحرف الابجدي دلالة صوتية ايضا متفردة ليس شرطا صوتا منطوقا لسانيا, والثالث والاخير ان الصوت المدّخرالذي يحمله الحرف نطقا او صمتا يشير الى معنى محدد مقصود.

صوت الحرف عند الانسان هو من ضمن نحو لغوي بينما الاصوات التي تطلقها الحيوانات تحمل في بعضها فقط معنى وغالبية اصوات الحيوان لا معنى لها حتى داخل نوعها كونها تتسم بالعشوائية التي لا يحكمها تفكير عقلي كما هي عند الانسان..

شكل الحرف اللغوي الخاص بالانسان سواء اكان مجردا من قيمته الجمالية الفنية داخل لوحة او عمل فني تشكيلي يؤطره . في انجاز تشكيل لوحة خط او لوحة رسم فنون تشكيلية. اي عندما نرسم الحرف كتابة ضمن نص مقروء او منطوق مكتوب, او نرسمه باسلوب فني كما هو في التوظيف التشكيلي الجمالي في رسم لوحات الخط او لوحات التشكيل او لوحات البوستر بالرسم على الجدران والامكنة العامة في مختلف اجناس الفنون التشكيلية الجمالية التي تحتاج توظيف رسم الحرف الصامت في اللوحة.

بهذا النوع من الاسلوب التوظيفي الجمالي يكون رسم الحرف داخل لوحة يفقده خاصية الصوت حتى الصامت الملازمة لرسم شكل الحرف كوحدة ابجدية منفصلة او متصلة. كما يفقد بالضرورة الملزمة له خاصيته النحوية التي نجدها بالكتابة العادية التداولية. هنا كتابة حرف البوستر وخط اللافتات المرفوعة بالايدي او الثابتة في اماكن محددة لها لا يفقد الحروف ابجديتها الصوتية الصامتة ذات المعنى المراد المقصود بل يؤكدها قراءة.

الصوت بلا نحو عند الحيوان

الحيوانات لا تمتلك لغة لها ابجدية ذات اشكل تدل على اصوات لها معنى. بل تمتلك اصوات اغلبها عشوائية وبعضها تعبّر عن مداليل استعمالية محدودة. بمعنى ليس كل الاصوات التي تطلقها الحيوانات ذات مداليل قصدية داخل النوع الحيواني من جنسها باستثناء بعض الاصوات التي تكون مفهومة داخل النوع الواحد مثل التنبيه الى خطر محدق, رغبة الجماع الجنسي, قدرة التنبؤ بالتغيرات المناخية الطارئة, وجود طعام يتشارك به القطيع والخ من حاجات مشتركة تبعد نوع الحيوان من الانقراض.

لماذا نقول إن الانسان يمتلك فرادة لغوية لا تشبه وغير موجودة لدى غيره من الكائنات بالطبيعة.؟ للاجابة فقد سبق لي ذكرها بمقال سابق منشور لي اختصرهنا بعض أهم نقاطه:

الانسان يمتلك ابجدية لغوي نحوية منتظمة لا يمتلكها غيره من الكائنات. الابجدية عند الانسان نظام لغوي قائم بذاته نسقيا في التعبير عن كل شيء يدركه العقل.

الصوت اللغوي الانساني صوت يحمل معنى محدد مقصود الدلالة. وهو صوت بدأ عند الانسان بتطور بايولوجيا استخدام الحنجرة صوتيا عنده بمساعدة اللسان على تمكنه اخراج اصوات لغوية تحمل معنى مشترك لقوم من الاقوام يتشاركون العيش المشترك والمصير الواحد ولهم عادات خاصة بهم يقدسونها او يتفقون الحفاظ عليها معنويا...

ميزة الانسان انه امتلك لغة تداولية متفردة عندما تمكن من رسم الصوت اللغوي وتوزيعه على رموزذات اشكال محفورة او منقوشة على حائط او قطعة جلد او اي شيء اخر يتفق عليه داخل مجموعة من البشر يؤشر مداليل قصدية مشتركة لها اصوات تدل على معانيها.

لغة الانسان نشأت وبقيت لغة تجريد لفظي يحددها ويضبطها (التجريد) اللغوي الذي يمكنه التعبير عن كل شيء لكن ليس بمقدوره ان يكون متموضعا ماديا او موضوعا يدركه العقل بمعزل عن ارتباطه بالمعنى. بمعنى ما لا تستطيع اللغة التعبير عنه لا يدركه العقل في فهم معناه. فالعقل تفكير لغوي تجريدي في التعبير عن معنى.

الصوت الصادرمجردا عن معناه اي بلا حمولة فكرية قصدية هادفة لا يكون ولا يصبح لغة. الصوت ليس هو اللغة فقط بل هو المعنى ايضا. وبلغ التضاد الاختلافي بين انصار علم النفس السلوكي اللفظي بزعامة فريدريك سكينر1904 - 1990 الذين يعتبرون دراسة الصوت باللغة له اسبقية الاهتمام على دراسة المعنى باللغة التي يقول بها انصار فلسفة اللغة وبعض علماء اللسانيات والتحول اللغوي ونظرية فائض المعنى. من المهم ذكر ان ادراك العقل يسبق تعبير اللغ عن الشيء ذاته.

لغة الانسان تتسم بخلق جماليات لغوية صائتة وصامتة معا هي خارج الاستعمال الدارج على ان وظيفة اللغة تواصلية مجتمعية – معرفية متعددة الاستعمالات داخل مجموعة بشرية يجمعها تعايش مشترك دائم. مثال تلك الجماليات نتاجات الادب والفنون ومختلف الفعاليات من رسومات تبدأ بالكهفية البدائية وتشكيل ونحت في عصور لاحقة معاصرة التي يجري توظيف اللغة كمنظومة ابجدية جماليا فنيّا فيها خارج وظيفة التواصل اللغوي الحواري المباشر.

كما اشرنا له سابقا رسم شكل الحرف باللغة هو خاصية نحوية من جملة قواعد وضوابط في اختراع ابجدية لغوية متكاملة تحتوي عددا محدودا من الاحرف المنتظمة نحويا خاصة بقوم من الاقوام مثل اللغة العربية 28 حرفا اساسيا اضاف لها بعضهم الهمزة كحرف لتصبح 29 حرفا والانكليزية 26 حرفا والسامية 22 حرفا وهكذا مع تعدد اللغات بالعالم. لا حاجة التذكير ان شكل كل حرف في ابجدية لغوية لقوم من الاقوام او امة من الامم يختلف رسمه وصوته عن باقي الحروف الاخرى داخل منظومة القواعد النحوية.

لكن يبقى رسم شكل الحرف ناقصا يحمل مداليل تاويلية فائضة وقراءات مختلفة ويخلق تصورات متباينة لا يكتمل معناه الدلالي النحوي بالنسبة لكل فرد منفردا لوحده او ضمن مجتمعه الا بملازمة صوت معين لكل شكل حرف مرسوم او مكتوب متفق على اساسيات تحكمه مثل شكل الحرف , صوته الدال عليه, معنى دلالة ذلك الصوت الخاص به.. الحرف خارج منظومة القواعد العامة التي ذكرناها لا قيمة حقيقية له كرسم لشكل معيّن متفرد.

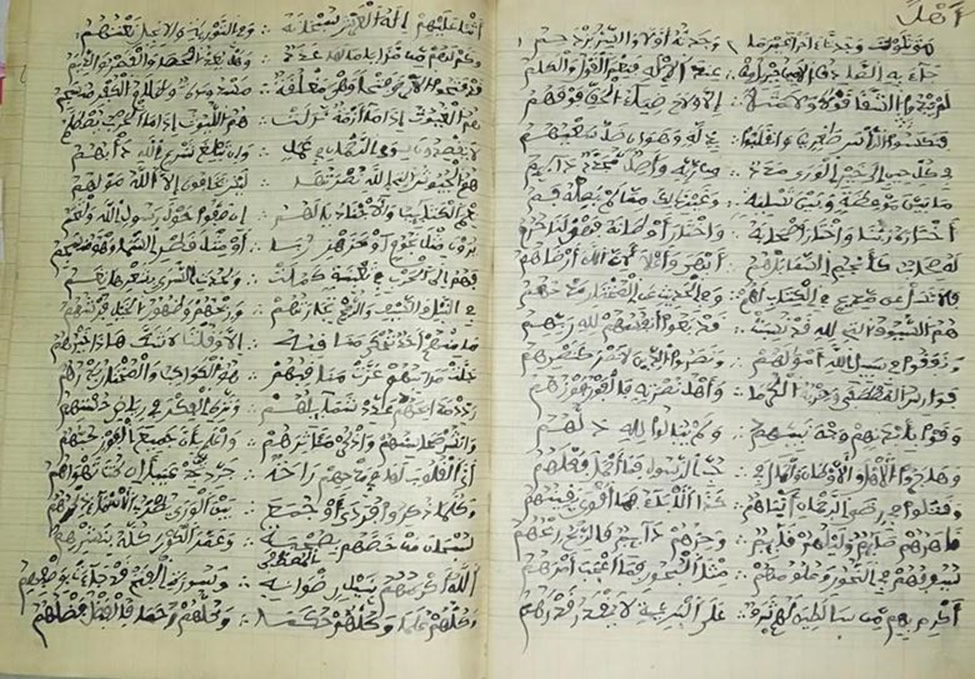

مثال تاكيد ما ذهبنا له توظيف رسم شكل الحرف باللوحة التشكيلية الفنية او بلوحات انواع الخطوط كما عندنا بلغتنا العربية كرمز جمالي تكويني فني يدخل جزءا بصميم تكوين جمالية اللوحة لكنه مقطوع الصلة عن التنظيمية النحوية القواعدية لتلك اللغة.

حروف لوحات الخطوط العربية تطورت عبر العصور فنيّا جماليا وكان لدور رائد الخطاطين من غير العرب المعاصرين الشيخ ابو حامد الآمدي التركي دورا كبيرا جدا في تلمذة الخطاطين العرب على يديه واجازتهم ممارسة الخط العربي. لتستقرالخطوط العربية اليوم في ابرزها على عدد من الخطوط والاشكال منها خط النسخ, الثلث, الرقعة, الكوفي, الديواني, الجلي الديواني, الفارسي "التعليق",خط الطغراء, خط الاجازة, والخط المغربي وخطوط رسومات حروفية اخرى تدخل في المنحى الجمالي. وتعتبر لوحات الخط العربي اليوم من نفائس تراثنا الثقافي العربي المتناقل عربيا وعالميا.

نحوية الحرف اللغوي

نحوية الحرف باللغة لا يحددها رسم شكله خارج الكتابة التداولية المطبوعة اليوم. بالكتابة الحرف لا يفقد ابجديته الدلالية في التعبير عن معنى يلازمه صوت خافت او منطوق. بل يفقد القيمة الجمالية الفنية في توظيفه الفني داخل تكوين رسومات ولوحات ما لا حصر له. الحرف بالكتابة المجتمعية اللغوي الخاصة بقوم من الاقوام (وظيفة) غير جمالية ولا فنية بمعيارية مقارنة توظيف الحرف بالفنون التشكيلية والمنحوتات واللوحات الجدارية والمتنقلة ولوحات الخط العربي عندنا وهكذا.

في اللوحة التشكيلية وتوظيف الحرف جماليا يفقد الحرف العربي قيمته النحوية القواعدية كابجدية منضبطة. رسم الحرف باللوحة هو (فن) ورسم الحرف بالكتابة اللغوية المعرفية والادبية هي ( نحوية ) ابجدية منتظمة. والحرف في التوظيف الفني باللوحة متحرر تماما من اي التزام لغوي سوى توكيد حضور الناحية الجمالية الفنيّة.

اي هو في الوقت الذي يشكل حضوره داخل تكوين عملية الابداع المهني باللوحة كقيمة جمالية لا يستهان بها الا ان الحرف الجمالي داخل اللوحة يفقد نحويته الابجدية القواعدية بسبب عشوائية التوظيف الحروفي داخل تكوين اللوحة.. حينما يكون شكل الحرف الفني الجمالي داخل اللوحة (ثابتا) كحيّز امتلائي كتلوي لسد فراغ في تقنية اللوحة فنيّا في سد الفراغات وتوزيع الالوان والكتل وغيرها.

حين اشرنا سابقا قبل اسطر ان رسم الحرف داخل اللوحة هو بمثابة تحنيط نحتي له يحرره من كافة الالتزامات النحوية واللغوية حتى بالمعنى والصوت, فمرد هذا الاستنتاج ان توزيع اشكال الحرف داخل اللوحة يكون اعتباطيا عشوائيا يغلب عليه اللاشعور في طغيان الحس الجمالي المبهر له. فرسم شكل الحرف داخل اللوحة يستنفده توزيعه الكتلوي (المكان) وانتقالاته اللونية داخل اللوحة بكل اريحية فنية جمالية حسب اسلوبية الفنان.

متى ما اكتسب الحرف الصوت تحرر من المهنية الاسلوبية الجمالية ويخرج من تشكيل اللوحة ليعود الحرف الى حقيقته الاصلية على انه رمز لغوي نحوي له دلالة تعبير تجريدية داخل منظومة لغوية تحكمه خاصيتي الصوت والمعنى. الحرف صوت ومعنى من خلالهما وبهما يكتسب تراتيبية تسلسله ضمن القواعد النحوية للغة.لا توجد لغة صوتية ولا لغة كتابية رمزية لا تحمل التعبير عن معنى قصدي.

لغة الانسان نشأت وبقيت لغة تجريد لفظي يحددها ويضبطها (التجريد) اللغوي الذي يمكنه التعبير عن كل شيء لكن ليس بمقدوره ان يكون متموضعا ماديا او موضوعا يدركه العقل بمعزل عن ارتباطه بالمعنى.

علي محمد اليوسف