إذا كان معجمُ لالاند andre lalade يعرفُ التسامح la tolérance بأنهُ: "إستعداد عقلي. أو قاعدة مسلكية قوامها ترك حرية التعبير عن الرأي لكل فرد. حتى وإن كُنا لا نشاطره رأيهُ". فإنَ التعصُب هُو عدمُ الإستعداد لقبُول حُرية التعبير عن الرأي لكُل فرد نختلفُ معهُ.

ومن أنواع التعصُب- إن كان للتعصب أنواعٌ – ما نسميه بالتعصب الديني. الذي تتميزُ به الكثيرُ من الجماعات الدينيةُ في مختلف الديانات. ومن بينها الجماعات الدينية في مجتمعاتنا الإسلامية. وقبل الحديث عن بعض خصائص التعصب الديني عند الجماعات الإسلامية. يجبُ أن نُميز بين مفهومين: هما الدينُ والتدينُ. فالإسلامُ دينٌ يُعبرُ عن فكرةٍ مُطلقةٍ تقوم على نصٍ مؤسِسٍ أول هُو القرانُ الكريمُ كأصلٍ إلهي تابتٍ. أما التدينُ فهو تجربةٌ إنسانية مُتغيرة تتنوع بحسب الزمان والمكان. الدينُ فكرة أصْليةٌ والتديُنُ هو طريقة تمثُل المُتدين وفهمهُ لهذا الأصل الثابت. وهذا ما يُميزُ الإسلامَ كدينٍ والمُسلمينَ الذين تَنوعَت تجاربهُم الدينيةُ في فهم هذا الأصل الثابت.

في إلتباس الصلة بين حجر التنقل على أعيان قريش واغتيال عمر بن الخطاب ! – فتحي حبوبي

نحن نعيش اليوم فترة حجر صحي لا نعلم مداها، حدّت من حرّيتنا الشخصية وقيّدت حرّيتنا في التنقّل حتّى داخل الوطن الواحد، لا بل أحيانا حتى داخل المدينة الواحدة، بما حرّك لدى الكثيرين نوازع السخط والنقمة وحتّى التمرّد على السلطة، رغم انّه لا خيار لها غير هذا الحجر، لانّه الخيار العلمي الأوحد الذي اثبت نجاعته، رغم كلفته الاقتصادية الباهضة.

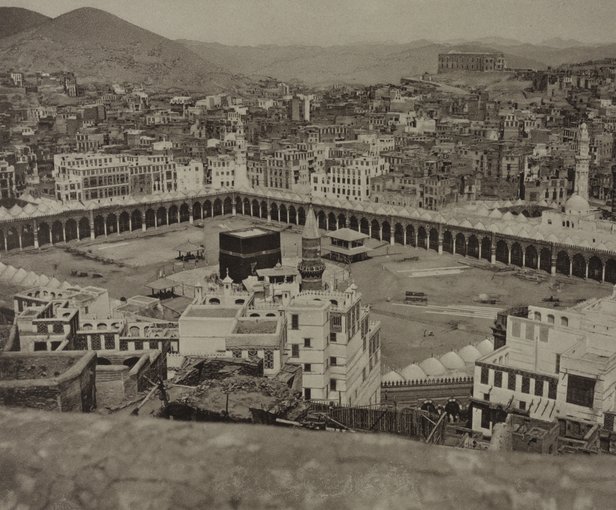

غير بعيد عن هذا السياق، رجعت بي الذاكرة إلى شواهد التاريخ الإسلامي الكثيرة، وما يؤثر من قول في علاقة بالوباء والموت والحجر بمجالاته المختلفة، فاستذكرت فيما استذكرت قول الله تعالى: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [النساء:78]. وقوله جلّ وعلا: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، كما الحديث النبوي الشريف في الغرض الذي سنتبيّنه من خلال قصّة عمر بن الخطّاب، لمّا توجه إلى الشام لحرب الروم. وتفيد القصة بايجاز شديد، أنّه لمّا وصل إلى أطراف الشام، وكان جيشه بقيادة أبي عبيدة بن الجراح قد سبقه إليها، بلغه أن الطاعون قد وقع في الشام فتوقف واستشار الناس في ذلك، هل يعود أم لا؟

الكندي: أبُو الفلسفة العربية الإسلامية - عبد الصمد البلغيتي

إذا كان من فضل للكندي 185ه/256ه على الثقافة العربية والإسلامية فهو أنه أول من إشتغل بالفلسفة وعلومها، أسبقية جعلته يلقب بفيلسوف العرب، لأن جميع من إشتغلوا بالعلم كانوا من العجم حسب ابن خلدون 732ه/808ه، هذا الإستثناء العربي سيكون له أثر كبير على تشكل الحضارت الإسلامية، لكن كيف إشتغل الكندي على الفلسفة؟ وهل وجد الطريق سالكة لهذا الإشتغال؟ ألم يكن العرب والمسلمون في بداياتهم ينفرون من العلوم والنظر العقلي؟ ألم تكن أولى المشكلات التي واجهت المسلمين هي إشكالية العقل والنقل؟

التصوّف الإسلاميّ - عزالدين عناية

على مدى العقود الأربعة الأخيرة طغى على دراسات الإسلام في الغرب طابع اجتماعيّ سياسيّ، كانت بُغية الطلب فيه تفسير التحولات التي تشهدها المجتمعات العربية والإسلامية واستشراف مصائرها. وقد صاغت دراسات الإسلام تفسيراتها للظاهرة الإسلامية وتطوراتها من خلال إرث المدرسة الاستشراقية الذي هيمنت عليه رؤية فقهية تشريعية كلامية مشفوعة ببحث مرفولوجي في منشأ الإسلام وما تخللته من أطروحات متنوعة. والملاحظ في مسار محاولات استيعاب أصول الإسلام المبكرة والتأسيسية داخل الاستشراق، بقاء الحقل الروحي أقلّ الحقول متابعةً، بموجب غلبة الرؤية المؤسساتية الصارمة على النظر للإسلام وطغيان المنظور التشريعي المنهجي في قراءة الظاهرة الإسلامية عموما.حتى إن مجالا مهمّا من مجالات التراث الإسلامي، ونقصد التصوف، لم يشهد اهتماما مركّزا سوى في مرحلة لاحقة، ولم يوله الاستشراق المبكّر واللاحق سوى عناية متناثرة وعابرة.

التصوّف اليهودي - عزالدين عناية

شكّل التصوّف الإسلامي، رفقة التقاليد الروحية الهندية والصينية، إغراء روحيا للسّاعين لإرساء معنى لوجودهم من خارج أنساق الفلسفات الغربية في العقود الأخيرة. حيث تشهد معظم البلدان الغربية انتشار نوادي اليوغا والتأمل والروحانيات والرياضات الروحية، والتصوف بطُرقه المتنوعة أحد هذه المكوّنات التي باتت تغوي الدارسين والسالكين. ربما كانت أوضاع التوتر التي شهدها عالمنا في الحقبة الأخيرة، والتي أسهم تسييس الأديان في زيادة حدة تأجيجها، حافزاً لإعادة اكتشاف المخزون الروحي الذي توارى في غمرة الصرامة المؤسساتية والنزعة التشريعية المتشددة. من هذا الباب غدا التراث الروحي في الأديان الشرقية الهندية والصينية متابَعا ومحتذى، وبالمثل التراث الروحي العائد لدين الإسلام، رغم موجة الإسلاموفوبيا الضاغطة التي يتعرض لها.

خصومات المثقفين أو في محنة ابن باجه الفيلسوف - عبد الصمد البلغيتي

تكون بين المفكرين والمشتغلين بالثقافة في كثير من الأحيان صراعات وخصومات لا تنتهي، وهي صورة قلما نستحضرها في الحديث عن شخصياتنا الفكرية والثقافية، سواء في علاقتهم ببعضهم أو في علاقتهم بالسلطة ودوائر الحكم والسياسة.

وفي كثير من الأحيان تعكس نصوصهم ومؤلفاتهم هذا النزوع نحو إعلاء الذات وتبخيس الغير، سواء بشكل صريح يتمثل في الهجوم على الشخص والتحريض عليه عن طريق مقال في جريدة أو مجلة أو كتب مؤلفة أو خلال المشاركة في ندوة...، أو تلميحا من خلال نقد الأفكار والأطروحات دون التعرض لأصاحبها بالتهم والتجريح، والأمثلة كثيرة في أيامنا وعند أهل زماننا التي نصادف فيها مقالات وكتبا وحوارات لمثقفين وباحثين يتعرضون لغيرهم، ويعبرون عن خصومتهم عن طريق توجيه التهم ونشر الإشاعات، بعيدا عن أخلاق المثقف وقواعد البحث العلمي. مما يصعب معه أن تجد جماعة من الشعراء أو الفنانين والباحثين في مجالات البحث المختلفة دون خصومة وصراع تجد دوافعها من الغيرة والحسد والانفعال الغريزي.

الفقه الإسلامي ومشكلات التجديد - محمد سمير

إن ما يدعونا لطرح مثل هذه الإشكالات الكبرى هوما يعيشه المجتمع المعاصر من تطور مستمر في ضوء السرعة وعصر العولمة، وإن كنا صراحة لا ندعي الوقوف عند كل ما يعانيه الحقل الديني من الإشكالات والأزمات المستمرة لأن ذلك يصعب علينا، إلا أنه يمكن أن نقف وقفة مع أحد أعمدة الثقافة الإسلامية والتي لا يمكن للمسلم أن يستغني عنها خصوصا في زمن كثرت فيه النوازل والمستجدات، ولعلي أقصد هنا الفقه الإسلامي الذي بات يعرف فتورا مستمرا اليوم إذ أنه انتقل من التجديد إلى التقليد، ولعل السائل يسأل؛ لماذا تخلف الفقه الإسلامي المعاصر؟

لعل الأمر يستوجب شرحا مفصلا وبحثا معمقا، لكن سنحاول فقط تقريب القارئ من أهمية الموضوع خصوصا في وقت أصبحت كل أصابع الاتهام تتجه نحو الإسلام ومايقال وما يفعل باسم الدين.

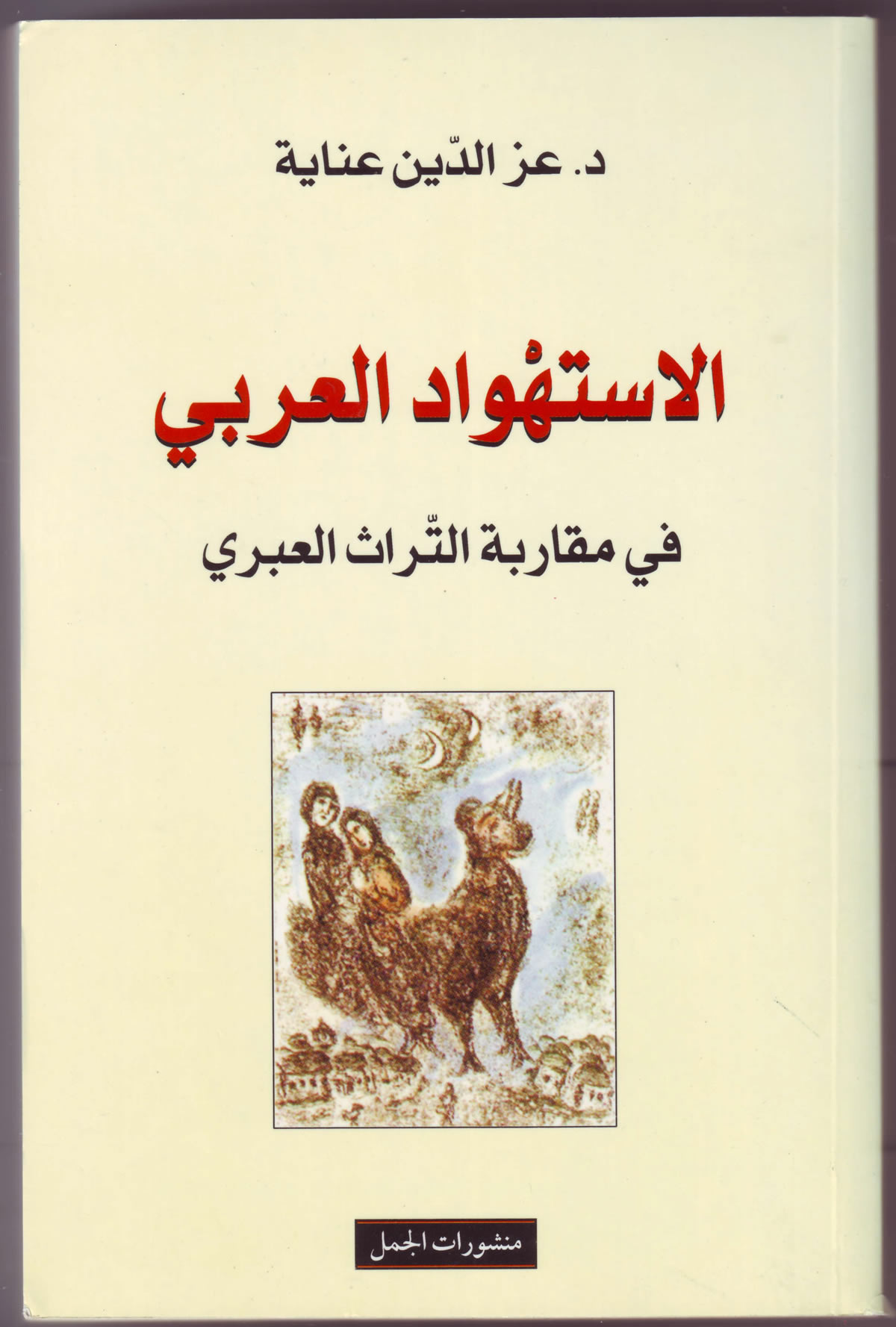

الاِستهْواد العربي في مقاربة التراث العبري:كتاب يؤسّس للدراسة العلمية لليهودي- عزالدّين عناية

شكّل الارتباط المتين للنصّ القرآني بالنصّ التوراتي، سواء في المجالات العقدية أو التشريعيّة، إضافة إلى تجارب التعايش الاجتماعي المبكّرة بين أبناء الملّتين، الإسلامية واليهوديّة، مرجعيّة ثريّة للفكر الإسلامي الكلاسيكيّ وللفكر العربي الحديث في معالجة الظّاهرة اليهوديّة. وبفعل ثقل التاريخ واستفزاز الوقائع، وما نجم عنهما من تطوّرات، جرّاء تغيّر بنية الخارطة السياسيّة للعالم العربي، بتأسّس دولة عبريّة تستلهم وجودها الحضاريّ من المقاصد العامّة للتراث التوراتي، تأتّى انشغال الفكر العربي المستجدّ باليهوديّة واليهود. فكان الاهتمام بهذا المعطى، بالقدر الذي يثيره الماضي فإن الحاضر يستلزمه، انجرّ عن ذلك تراكم قائمة مرجعية دراسيّة هامّة في المكتبة العربيّة، انشغلت بهذا الحقل، تمازج فيها الإيديولوجي بالعلميّ والدينيّ بالسياسيّ.شكّل الارتباط المتين للنصّ القرآني بالنصّ التوراتي، سواء في المجالات العقدية أو التشريعيّة، إضافة إلى تجارب التعايش الاجتماعي المبكّرة بين أبناء الملّتين، الإسلامية واليهوديّة، مرجعيّة ثريّة للفكر الإسلامي الكلاسيكيّ وللفكر العربي الحديث في معالجة الظّاهرة اليهوديّة. وبفعل ثقل التاريخ واستفزاز الوقائع، وما نجم عنهما من تطوّرات، جرّاء تغيّر بنية الخارطة السياسيّة للعالم العربي، بتأسّس دولة عبريّة تستلهم وجودها الحضاريّ من المقاصد العامّة للتراث التوراتي، تأتّى انشغال الفكر العربي المستجدّ باليهوديّة واليهود. فكان الاهتمام بهذا المعطى، بالقدر الذي يثيره الماضي فإن الحاضر يستلزمه، انجرّ عن ذلك تراكم قائمة مرجعية دراسيّة هامّة في المكتبة العربيّة، انشغلت بهذا الحقل، تمازج فيها الإيديولوجي بالعلميّ والدينيّ بالسياسيّ.