تنتمي الأديان اليهمسلامية (اليهودية والمسيحية والإسلام) إلى حيّز جيوثقافي واحد، ممتدّ من شبه جزيرة العرب مرورًا بالعراق وصولًا إلى بلاد الشام. وقد شكلت تلك الأديان معًا استمرارًا ثقافيًّا، بات يشوبه الاضطراب والتنازع أكثر من الإِلف والتقارب، نتيجة الصراعات السياسية المختلفة. فاليهودية هي ديانة قبيلة بني إسرائيل العربية، استعارت خرافات وأساطير وتعاليم دينية من التراث السالف، قبلت المسيحية ببعضها، كما جاء على لسان مؤسسها يسوع المسيح "لا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ" (إنجيل متى5: 17-18)، وبالمثل قبل الإسلام ببعضها كما ورد في نصّه التأسيسي: "نزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ"، "وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ" (آل عمران: الآيتان 2 و50).

الاختراع العلمي عند عباس بن فرناس - د.زهير الخويلدي

"كان يجري التجارب، ليتأكد من صحة كل ما يتوصل إليه، ولم يكن يقتنع بظاهر الأمور فقط، كما كان يتحقق من الأمور قبل عرضها على الناس وإقناعهم بها"

ولد أبو القاسم عباس بن فرناس التاكرني سنة 810 ميلادي في رندة بالأندلس زمن قيام الدولة الأموية من عائلة أمازيغية، ودرس في قرطبة التي توفي فيها سنة 887 ميلادي وكان مقربا من الساسة وموضع غيرة من الفقهاء وظهرت عليه علامات النبوغ منذ صغره وتبحر في الحكمة والشعر والعلوم وبرع في الكيمياء والرياضيات والفلك والفلسفة والموسيقى ،ولكنه اشتهر في مجال الاختراعات العلمية والصناعات المبتكرة.

لقد كان له السبق التاريخي والعلمي في صناعة أول قلم حبر وذلك بوصله باسطوانة مملوءة بالحبر وتمكن من صناعة نظارات طبية للرؤية المتفحصة واقتدر على تصميم ساعة مائية أطلق عليها تسمية "الميقاتة" وأوجد طريقة لاستخراج الزجاج من مادة السيليكا، كما تمكن من تقطيع الأحجار بدل إرسالها إلى مصر.

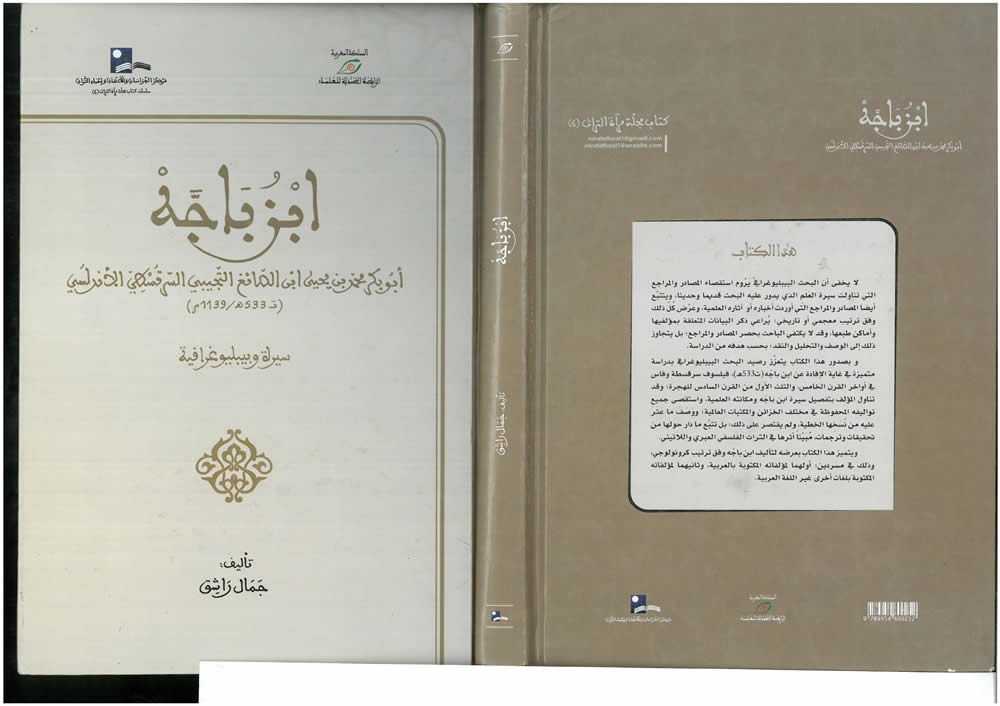

في إشكالية ترتيب مؤلفات ابن باجه فيلسوف المغرب و الاندلس - عبد الصمد البلغيثي

صدر كتاب "ابن باجه سيرة وبيبليوغرافية" عن مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث (سلسلة كتاب مجلة مرآة التراث 6) التابع للرابطة المحمدية للعلماء، سنة 2017، للباحث المغربي جمال راشق (أستاذ الفلسفة العربية الإسلامية بجامعة القاضي عياض مراكش).

يتكون الكتاب من سبعة أقسام وزعها المؤلِف كالتالي : القسم الأولُ، عرضٌ وافيِ لسيرة ابن باجه (460ه/533هـ)، استقصى فيها جميع كتب التراجم والطبقات التي تعرضت لحياة الفيلسوف، أما القسم الثاني فقد خُصص لوصف المخطوطات التي تضم تواليف الرجل وصفا دقيقا، والقسم الثالث احتوي على تحقيق نصين هامين عبارة عن تصدير ابن الامام لمجموع أقاويل ابن باجه في نسخة أكسفورد وكذا تصدير المجموع في نسخة برلين، أما القسم الرابع فقد جعله المؤلف عبارة عن جداول تتبع فيها نصوص ابن باجه، الموجودة اليوم بين أيدي الباحثين، في النسخ المخطوطة ثم تحقيقاتها وترجماتها، والقسم الخامس كان عبارة إبرازٍ للحضور الباجي في التراث العبري واللاتيني، ثم القسم السادس فيحتوي على محاولة جمال راشق في الترتيب الكرونولوجي لمؤلفات ابن باجه مع الإشارة إلى المحاولات التي سبقته، وأخيرا ببليوغرافيا غنية ووافية جمع فيها المؤلف أغلب ما أنجز عن ابن باجه، تحقيقات كانت أودراسات أو ترجمات أو مساهمات في ندوات أو أيام دراسية نشرت أو قيد النشر بلغات مختلفة.

الاستبداد.. درس الكواكبي المتجدد - حسن إدحم

رغم مرور ما يزيد عن قرن من الزمن على صدور كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" للكواكبي أحد رموز النهضة في المشرق العربي، إلا أن هذا المؤلف لازال مدخلا مهما لفهم الاستبداد وأبعاده المختلفة، وكذا تقاطعاته مع العديد من القضايا الأخرى التي يستغلها المستبد لترسيخ استبداده وحكمه الجائر، كما أن الذي يطلع على هذا العمل، سيدرك منذ الصفحة الأولى أنه أمام مفكر نهضوي فهم الداء الذي ينخر الدولة والمجتمع في المشرق.

انخرط الكواكبي في نفس الهم الذي شغل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده...، وهو محاولة الإجابة على أسباب تخلف الذات وتقدم الأخر الغربي بالخصوص. هذه الاشكالية الخالدة قاربها "الكواكبي" من وجهة نظر واقعية جدا تتمثل في النظام السياسي الغير ديمقراطي الذي يكرس التخلف. قد لا يكون هذا الطرح بالشيء الجديد، فقبله "ابن خلدون" تطرق للأمر حينما تحدث في مقدمته على ضرورة رفق السلطان برعيته، ولكن تكمن جدة موقف الكواكبي في تقديمه لأهم مرتكزات الاستبداد التي يقتات عليها الحكم الشمولي، هكذا إذن يفضح صاحب " طبائع الاستبداد" علاقة الاستبداد بالدين والمال وكذا المجد، مبينا كيف ينعكس ذلك كله على تربية وأخلاق الشعب الذي يعاني تحت نير الاستبداد الذي يحول دونه والتطور أو "الترقي" بلغة الكواكبي.

الرقابة على الإبداع.. كيف ساهم الفارابي في إدخالها ديار المسلمين؟ - ترجمة: كريم طرابلسي

على الأغلب أن القارئ قد سمع باسم الفارابي، المفكّر الإسلامي الذي عاش في القرن العاشر ميلادي في بغداد، لكنه على الأغلب لا يعلم أن إحدى نتائج أفكاره اليوم سبب رئيس في تحريم تصوير نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) من بين غيرها من أنواع الرقابة على الصورة والكلمة بما يتعلّق بالدين.

كان الفارابي صوفيا راسخا وزاهدا، ورجلا ذا ذوق بسيط. عمل في شبابه في كروم دمشق قبل أن يستقر في بغداد، وكان يتبع نظاما غذائيا مقتصدا من قلوب الحملان والمياه الممزوجة بعصير الريحان!

لكنه في فلسفته السياسية كان بعيدا كل البُعد عن البساطة والاقتصاد، إذ اعتمد الفارابي على مجموعة متنوعة وغنية من الأفكار الإغريقية القديمة، لا سيما أفكار أفلاطون وأرسطو، وقام بتكييفها للاستجابة للتحديات الجمّة الفكرية والسياسية والدينية لعصره.

قراءة في كتاب المنقذ من الضلال للغزالي - يونس الديهاجي

المدخل

الكتاب الذي بين أيدينا و الذي سنقوم بقراءته، علنا نتمكن من فهم كنهه و إدراك مضامينه و الإجابة عن ما يخالجنا تجاه اعترافات صاحبه الذي هو: الغزالي أبي حامد، و كتابه المنقذ من الضلال و الموصل إلى ذي العزة و الجلال، تحقيق جميل صليبا و كامل عباد، مطبعة دار الأندلس، ط7، سنة 1967، و عدد صفحاته 134 صفحة.

ظهر كتاب المنقذ من الضلال في لحظة الخمسين من عمر حجة الإسلام بعدما أن انهي التأليف في الفقه و الأصول و أقام الردود على ما يتعارض و توجهه السني الأشعري، محاولا عبره الجواب عن أمرين: الأول يتجلى في سؤال لطالب[1] ملح أراد أن يعرف طريق اليقين و يخطو معه النعل بالنعل، و حتى يكون من الفرقة الناجية و من ثم من الفائزين بالدار الآخرة، أما الأمر الثاني فيتمثل في رغبته أن يطلعنا عن هدفه من النضال الفكري الذي مارسه طيلة مشواره المعرفي.

محاولة تطبيقية على مناظرة السيرافي ومتى - اشريف مزور و رشيد الأمين

أ- تقديـم:

رغم كل ما يوجه إلى نصوص التراث من انتقادات من قبل البعض، فلاشك أنها مازالت تزخر بالعديد من الجوانب المضيئة، خاصة عندما نتناول بعضا من نماذجها الحوارية، والتي تعكس بقوة عمق الإشكاليات والمواضيع المختلف بشأنها في العصور الإسلامية الأولى.

ولعل المناظرات التي جرت في ذلك الإبان بين مختلف شرائح المثقفين تشكل مادة جديرة بالدرس، في هذا الإطار سنتناول نموذجا واحدا هو المناظرة التي جرت بين أبي سعيد السيرافي النحوي وأبي بشر متى بن يونس القنائي المنطقي سنة 326هـ في مجلس الفضل بن الفرات وزير المقتدر، والتي أوردها أبو حيان التوحيدي في كتاب "الإمتاع والمؤانسة" في الليلة الثامنة (الكتاب مقسم إلى موضوعات تحمل رقم الليالي التي تبلغ الأربعين ليلة) نقلا عن علي بن عيسى الرماني بإملائه.

صعاليك العرب.. كيف عاشوا وما فلسفتهم في الحياة؟ - محمد شعبان أيوب

فلا تصلِي بصعلوك نَؤوم *** إذا أمسى يُعدّ من العيالِ

ولكن كلّ صعلوكٍ ضَروب *** بنصْل السّيف هاماتِ الرّجال

(الصعلوك الشاعر السلِك السعدي في وصف نفسه!)

يقول ابن منظور في قاموسه الجامع "لسان العرب": "الصُّعلوك: الفقير الذي لا مال له. ولا اعتماد". تدور معظم المعاجم العربية على هذا النحو في تعريفها للصعاليك أو الصعلوك، فهو الفقير الذي لا مال له يستعين به على أعباء الحياة، ولا اعتماد له على شيء أو أحد يتكئ عليه أو يتكل ليشق طريقه فيها، ويعينه عليها، حتى يسلك سبيله كما يسلكه سائر البشر الذين يتعاونون على الحياة، ويواجهون مشكلاتها يدا واحدة.