من أهم خصائص التجربة الصوفية هذا البعد الكوني الذي يسم القيم المعرفية والأخلاقية والتربوية والجمالية التي تنطوي عليها،وفي الآن ذاته، يتساوق أيما تساوق مع جوهر الشريعة وثوابت الدين الإسلامي وكذا مع المبادئ الكونية التي تشكل المقاصد البعيدة للأديان والفلسفات الكبرى ذات العمق الإنساني.

ولن نمتر في حقيقة كون ابن عربي واحد من أولائك الصوفيين الذين نجحوا في جعل التصوف منجما أخلاقيا وروحيا متنوع المكونات ومتعدد المجالات وثر المسارات،و منهلا للقيم والمثل الكونية التي يمكن أن تعتمد كقاعدة لتأسيس بنيات الحوار والتعايش والتآخي و التسامح بين المكونات الداخلية للثقافة الإسلامية من جهة، و بينها و بين الثقافات الأجنبية من جهة أخرى.

ابن باجه فيلسوفٌ ظُلِمَ حياً وميتاً - عبد الصمد البلغيــتي

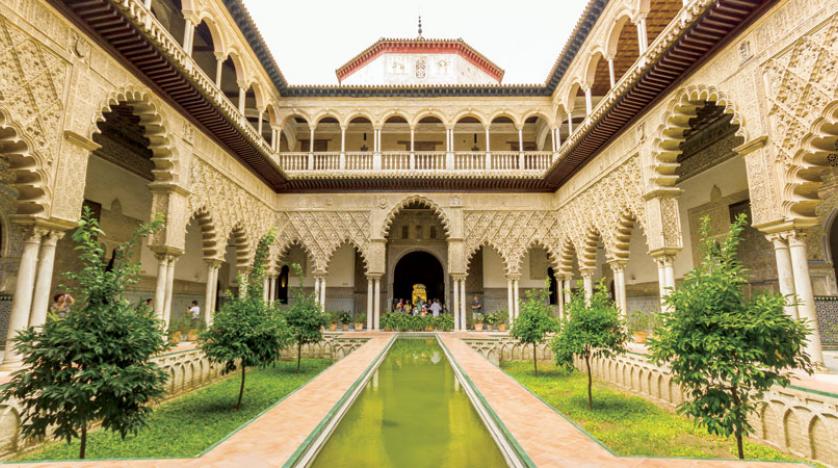

علاقةُ ابن باجه بزمنهِ كانت متوترة وسيرتهُ تميزت بالكثير من المحنِ، نظراً لكونه أولُ المشتغلين بالفلسفة وعلومها في الأندلس، دافع عن الإنسان وحرية الإرادة والإختيار فيه، واعتبر العقل قيمة مطلقة وفصلَ بين العلم والدين فصلاً واضحاً في نظرياته العلمية، وأكد أن مجال البحث العلمي يقومُ على التجريب والبرهان، ومجال الدين والإلهياتِ يقُوم على الغيب والإيمان، من هنا كان شخصية أندلسية تنويرية مرموقةً وظف قلمهُ للبحث العلمي في مجال الطبيعيات كالحيوان والنبات والفلك وفي مجال المنطق والأخلاق والسياسة...غير أن عصره ظلمه كثيراً وتعرض له العامةُ والخاصةُ وسعوا في قتلهِ والنيل منه، ولم يسلم حتى بعد موته إذ لم تنل كتبه وفلسفته عنايةً ولم تجد إهتماماً من الدارسين والمفكرين وطالهُ النسيان، لهذا يستحق بالفعل لقب الفيلسوفُ الذي ظُلم حياً وميتاً.

الحضارة والسلطة في السوسيولوجيا الخلدونية - عزالدين عناية

وفق التقليد الغربي، شهدَ النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادَ تخصّص علم الاجتماع. وهي فترة عرفت تحوّلات تاريخية عميقة أيضا، وصادفَ أن رافقتها صياغة الأُطر النظرية لأوغست كونت الذي يُنسَب إليه نشأة هذا العلم في الغرب. بَيْدَ أنّ عبد الرحمن ابن خلدون، ومنذ العام 1377م، قد صاغ مؤلَّفا متفرّدًا بعنوان "المقدّمة"، حدّد فيه أصول علم جديد، لم يسبق التطرّق إليه من قبل. هَدَف فيه إلى التحليل العلميّ والصارم للماضي، وإلى بناء إطارٍ يستوعب الحاضرَ ويستشرف المستقبلَ. نشير أنّ "كتاب المقدّمة" قد جرت ترجمته إلى اللسان الفرنسي إبّان الفترة التي شهدت وَلعًا بهذا العلم في الأوساط الغربية. كما يبقى المفكر الإنجليزي أرنولد توينبي من أوائل الغربيين الذين أشادوا بريادة ابن خلدون في صياغة فلسفة للتاريخ الاجتماعي لم يسبقه فيها أحد في أي مكان وفي أي زمان.

نـحـن والـتـراث - محمد نيات

علاقة المسلمين بتراثهم الديني شديدة الغرابة والتعقيد، فهم ملزمون بتصديق وتقديس كل ما جاء فيه من " حقائق " لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ومنهيون في الوقت نفسه عن الخوض في كل ما من شأنه أن يزعزع الإيمان بالثوابت التي أرستها المنظومة الدينية، حتى وإن خالفت الواقع والعلم ووقائع التاريخ، والحس والذوق الإنسانيين السليمين....

ولا بد من الإشارة هاهنا، أنه وحينما نتحدث عن تراثنا الديني الإسلامي، فإننا نعني به ـ وإذا ما استثنينا النص القرآني الخالص ـ أنه هو ذلك المجهود الفكري الذي أنتجه رجال الدين المسلمون على مر العصور الماضية، بل أنه وحتى النص القرآني نفسه لم يسلم من اللمسة البشرية، إبان عمليات الكتابة والتصحيف والتدوين والتنقيط والتشكيل والتهميز... وهو ما يفسر وجود قراءات متعددة للقرآن، واختلاف بعضها عن بعض في العديد من الكلمات والمقاطع.

موقف ابن رشد الأندلسي من صورة الجنة والنار في الخطاب الديني - عبد الصمد البلغيـــتي

لم يكُن لمحنةِ ابن رشد الأندلسي عنوانٌ واحدٌ، فهُو الفقيه والطبيب والفيلسوف والوزير الذي اجتمع الفقهاءُ في مسجد قرطبة ذات يومٍ لتكفيرهِ والنيلِ منهُ، تعددت أسبابُ الفتوى لكن القصد واحدٌ، هو منعُ شخصيةٍ متنورةٍ من التفكير ومحاكمةُ الرأي والاجتهاد، لقد كان ابن رشد ضحيةً لمواقفه السياسية في عهد دولة الموحدين واجتهاداته الفقهية التي لم تكن تروقُ لفريقٍ من فُقهَاءِ الجمُودِ والتقليدِ، ولم تكن صُكُوكُ الاتهام بعيدةٌ عن رقابةِ هؤلاء، أغلبها موجودٌ في كتبه كرأيٍ واجتهادٍ من أجل مُقارعةِ الفكرةِ بالفكرةِ وردُهَا أو قبولها، لكن عقليةَ الجُمُودِ والاستبداد تُفضِلُ محاسبة الضمير والتفكير وممارسة الوصايةِ، وتوزيع تهم التكْفِيرِ وما يتبعها من أشكال العنف والترهيب، ومن بين الآراءِ التي شكلت عنوانا لمحنة ابن رشد موقفهُ من الجنة والنار، وما سمي بمشكلة الحشر والمعاد الأخروي.

دانتي والإسلام - عزالدين عناية

تلوح علاقة متينة بين العمل الإبداعي للشّاعر الإيطالي دانتي أليغييري (1265-1321م) في "الكوميديا الإلهية" والتراث الإسلامي لا تخفى عن عين الدارس الموضوعي، ولا سيما في التشرّب لفلسفة التصوّر الإسلامي من حيث بناء الكوسمولوجيا الدانتية. فلا شكّ أنّ ثمّة هاجسًا في الفلسفة الغربية بمحاولة "التّناسي" للبُعد الإسلامي من الجذور التكوينية للفكر الغربي الحديث، كما يسمّيه المفكر الإيطالي المعاصر ماسيمو كامبانيني. وهو نكرانٌ لطالما مُورس وحاولت العديد من الأطراف الدينية والسياسية ترسيخه، منذ انطلاق الحملات الصليبية وتأثيرها القوي في انبناء جدار نفسي بين الحضارتين. عمل العديد من الكتّاب على تعميق هوّة الفصل بين كلّ ما يمتّ للحضارة العربية الإسلامية بما له صلة بالحضارة الغربية. ويبرز التمايز جليّا بين الشرق والغرب مع ذلك الموقف الجائر لِفرانشيسكو بيتراركا في قولته الشهيرة: "أمقت ذلك النّسب إلى العرب" في "الرسالة الثانية إلى دوندي" التي ظهرت خلال القرن السادس عشر في كِتاب الرسائل "سينيلي"، وهو محاولةٌ للتملّص من الروابط التاريخية بين الحضارتين، أكان ذلك مع التجربة الأندلسية أو مع التجربة الصقلّية.

فلسفة الثروة في التشريع الاقتصادي الإسلامي - د.البشير عـدي

تمهيد

في خضم التداعيات الكارثية للأزمات الاقتصادية المتتالية على مدى عقود من الزمن، و التي بلغت ذروتها مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة، و ما أعقب ذلك من تصاعد النداءات للبحث عن بدائل للنظام الرأسمالي، الذي صار ينعت بنظام الأزمات المالية و الكوارث الاقتصادية و الاجتماعية ، و تخليق الاقتصاد و أنسنته، و عقلنة النظام المالي و ترشيده، و الدفع في اتجاه الاستثمار بدافع من المسؤولية الأخلاقية و الاجتماعية. برز النظام المالي الإسلامي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية و مقاصدها، و فرض نفسه على الساحة الدولية، إثر النجاح الملفت للمؤسسات المالية الإسلامية، في تخطي الأزمة المالية العالمية المذكورة ومواجهة تداعياتها. لتتنامى الدعوات لإدماجه في النظام المالي للسوق العالمية، و اعتماده بديلا مناسبا

الهجرة غير الشرعية للمخطوط العربي - عزالدين عناية

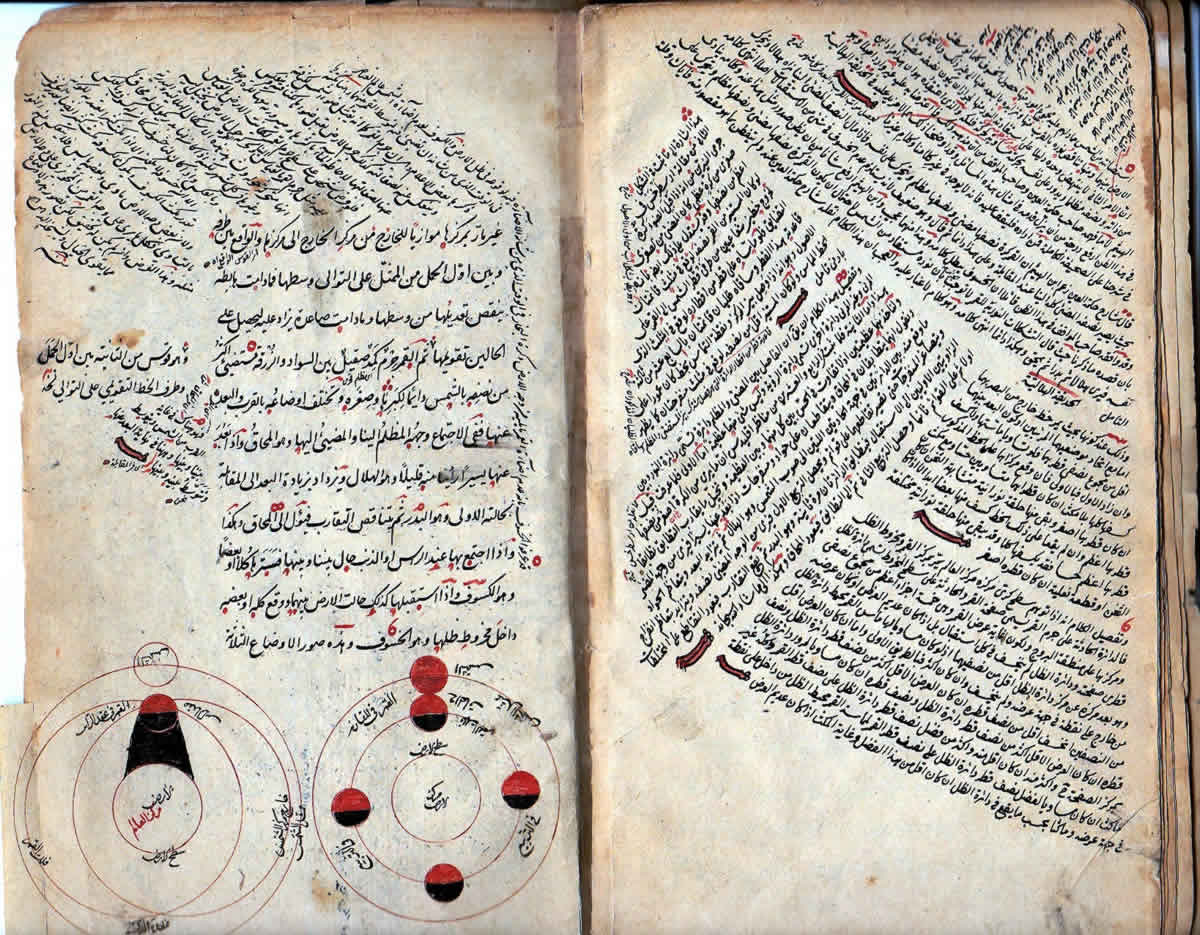

ما فتئ البحث عن المخطوطات العربية في إيطاليا، سعيًا لفهْرَستِها ودراستِها، في مستهلّ انطلاقته، رغم الجهود المبذولة منذ ما يزيد عن نصف قرن. ويعود ذلك إلى عوامل رئيسة منها: أنّ رحلةَ المخطوط العربي طويلة الأمد، من القرن العاشر للميلاد إلى القرن العشرين، وهي رحلة فريدة ليس لها نظير في الحضارات القديمة؛ فضلا عن قلّة المشتغِلين في المجال، سواء من العرب أو الإيطاليين؛ وكذلك إلى عامل تشتّت المخطوطات العربية وتوزّعها على مواضع كثيرة، بين مكتبات، ومؤسّسات جامعية، وأمْلاك أُسَر عريقة بحوزتها ثروات فنيّة وعلمية تعود للتراث العربي الإسلامي.