مقدمة

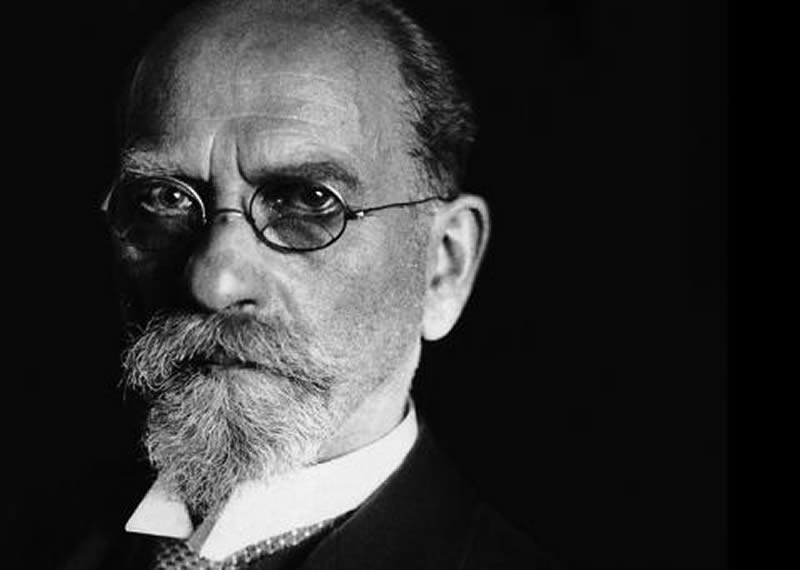

درس ادموند هوسرل الرياضيات أولاً، ثم كرس نفسه للفلسفة من أجل التأمل في أسس علمها ومعناها. أول عمل عظيم له بعنوان البحوث المنطقية. في عام 1913 ، نشر نصًا أساسيًا يعيد النظر جزئيًا في تحليلاته السابقة: أفكار في الفنومينولوجيا (أو بشكل أكثر شيوعًا: أفكار 1). في عام 1929 ، تمت دعوته إلى فرنسا لإلقاء محاضرتين في جامعة السوربون ، والتي من شأنها أن تعطي كتاب التأملات الديكارتية ، وهو نص تأليفي يلخص الأسئلة العظيمة للفنومينولوجيا المتعالية. مُنع من الوصول إلى مكتبة جامعة فريبورغ تطبيقاً للتشريع المعاد للسامية الذي اعتمده النازيون في أبريل 1933 ، ثم تم فصله من هيئة التدريس في عام 1936. وفي فيينا ، ثم في براغ ، سوف يلقي محاضراته الأخيرة ، وتوفي في 26 أبريل 1938. نُقلت مخطوطاته غير المنشورة إلى لوفان على الرغم من التهديدات النازية وسلبية خليفته مارتن هيدجر. هذا هو المكان الذي لا تزال فيه أرشيفات هوسرل موجودة. في هذا الإطار "الفنومينولوجيا "هو الاسم الذي أطلقه هوسرل على الفلسفة التي أصبحت الآن، وفقًا له، علمًا صارمًا. بالنسبة إلى هوسرل ، ليست الطريقة التي يظهر بها العالم لنا على الفور هي التحيز الذي يجب على العلم أن يتخلص منه ، بل على العكس من ذلك العلم هو الذي يغذينا بالأحكام المسبقة التي يجب التخلص منها بالعودة إلى الوعي على الفور. تسعى الفنومينولوجيا إلى إيجاد الشيء نفسه، تحت ترسانة الهياكل النظرية التي غطاها العلم والفلسفة. التصور، على سبيل المثال، لا ينبغي وصفه من خلال الإنشاءات النظرية التي من المفترض أن تشرح كيف "يعمل" ، ولكن كطريقة بسيطة وفورية للاتصال بالعالم. لذلك لا تهتم الفنومينولوجيا بالخصائص الموضوعية للشيء، ولكن بالطريقة التي يظهر بها للوعي على الفور. هناك طرق متعددة لظهور الشيء نفسه لي: هذه الشجرة لا تظهر لي بنفس الطريقة اعتمادًا على ما إذا كنت أراها، أو تصطدم بها، أو أتخيلها، أو أتذكرها، أو أعبدها. يُقصد بالفنومينولوجيا أن يكون علمًا للوعي والطرق المختلفة التي ينظر بها إلى العالم.

فلسفة اللغة - أحمد رباص

هؤلاء الذين يستعملون مصطلح "فلسفة اللغة" يستعملونه عادةً للإشارة إلى الاشتغال في مجال الفلسفة التحليلية الأنجلو أمريكية وجذورها في الفلسفة الألمانية والنمساوية في أوائل القرن العشرين. لدى العديد من الفلاسفة خارج هذا التقليد وجهات نظر حول طبيعة اللغة واستخدامها، وبمرور الوقت أصبحت الحدود بين الفلسفة "التحليلية" و"القارية" أكثر سهولة، لكن معظم الذين يتحدثون عن هذا المجال يجتذبون مجموعة معينة من التقاليد، من المؤلفين والطرق المتعارف عليها.

بدأ تاريخ فلسفة اللغة في التقليد التحليلي بتحقيق التقدم في المنطق وبتوترات داخل الحسابات التقليدية للعقل ومحتوياته عند نهاية القرن التاسع عشر. نشأت ثورة من نوع ما عن هذه التطورات، المعروفة غالبا باسم "المنعطف اللغوي" في الفلسفة. ومع ذلك، واجهت برامجها المبكرة صعوبات خطيرة بحلول منتصف القرن العشرين، وحدثت تغييرات كبيرة في الاتجاه نتيجة لذلك.

يتناول القسم الأول من هذه الدراسة الأسلاف والمراحل الأولى من "المنعطف اللغوي"، بينما يتناول القسم الثاني تطويره على يد الوضعيين المنطقيين وغيرهم. بينما يلخص القسم الثالث التحولات المفاجئة التي نتجت عن أعمال كواين وفيتغنشتاين، ويوضح القسم الرابع والأخير المقاربات والمناهج الرئيسية التي اتبعت من منتصف القرن إلى الوقت الحاضر.

1. فريجه، راسل والمنعطف اللغوي

أ. النظريات المرجعية في المعنى

حدث الكثير من الإعداد لما يسمى بـ "المنعطف اللغوي" في الفلسفة الأنجلو أمريكية في منتصف القرن التاسع عشر. تحول الانتباه إلى اللغة حيث اعتبر الكثيرون أنها نقطة محورية في فهم الاعتقاد وتمثيل العالم. أصبحت اللغة ينظر إليها على أنها "وسيلة للتصور"، كما حددها ويلفريد سيلارز لاحقا. لقد طور المثاليون العاملون في أعقاب كانط حسابات "متجاوزة" أكثر تعقيدا لظروف إمكانية التجربة، وقد أثار هذا ردود فعل قوية من فلاسفة أكثر واقعية والمتعاطفين مع العلوم الطبيعية. حقق العلماء أيضا تقدما في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر في وصف الوظائف المعرفية، مثل إنتاج الكلام والفهم، كظواهر طبيعية، بما في ذلك اكتشافهم لمنطقة بروكا ومنطقة فيرنيك، وهما مركزان عصبيان للنشاط اللغوي.

البوصلة السياسية والفكر المضياف بحسب بول ريكور - د. زهير الخويلدي

تمهيد

عدنا الى بول ريكور بعد فقدان البوصلة من طرف الفاعلين السياسيين لدينا والوقوع في سوء الحوكمة وبعد تراجع القيمة المضافة للنقاش العمومي وضياع قيمة الحرية وتشقق التوافق وتصدع الفضاء العمومي وانتصار منطق الانفراد بالرأي وممارسة السياسة الفوقية وتقنين المعاملات العادية وإعادة انتاج المعالجة القووية وتكريس السياسة الليبرالية في نسختها المحافظة الجديدة ومضاعفة المديونية بواسطة الاقتراض.

نقوم بترجمة نصين لإيلودي موريت عن بول ريكور ، الأول هو البوصلة السياسية والنص الثاني هو فكر مضياف من اجل الاطلاع والاعتبار والاستئناس والتفكير في النحن من منظور الحداثة السياسية المغايرة.

الترجمة:

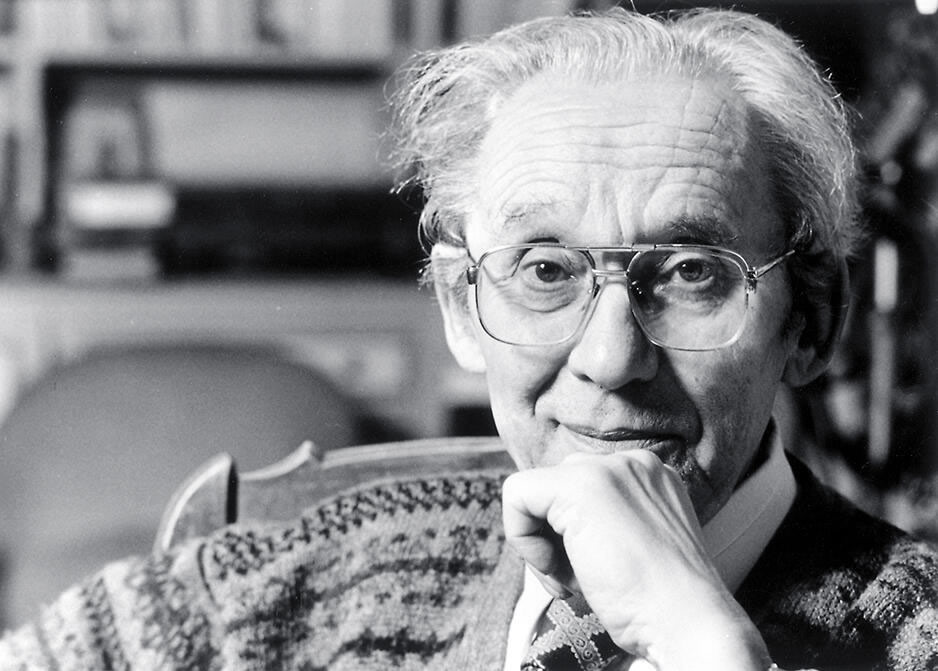

"بول ريكور(1913-2005) فيلسوف فرنسي معاصر اجرى حوارات معمقة مع التراث. تذكّر مجموعة من المقالات والمحاضرات باهتمام الفيلسوف بالسياسة، الذي كان دائمًا عالقًا بين العقل والعنف. لم يكن لم يكن بول ريكور فيلسوفًا محبوسًا في برجه العاجي. ملتزمًا بتيار المسيحية الاجتماعية، ثم لمجلة فكر، فقد أبدى دائمًا اهتمامًا كبيرًا بالمسألة السياسية، معبراً عن تلك المتعلقة بالتعايش والديمقراطية والعدالة. على الرغم من أن الفيلسوف البارز لم يخصص كتابًا كاملًا لهذا السؤال، إلا أنه يتخلل جميع كتاباته: دراساته حول الموضوع والأخلاق (عين الذات آخرا، 1990)، تأمله في العدالة (العادل، 1995)، العمل على الأيديولوجيا واليوتوبيا (الأيديولوجيا واليوتوبيا 1997) أو الذاكرة (الذاكرة، التاريخ، النسيان، 2000).

اجتماع الإله في كينونة الإنسان - علي محمد اليوسف

(الانسان هو المكان الوحيد الذي يتجمّع فيه الإله) ماكس شيلر

تعريف

ماكس شيلر (1874 – 1928) أحد فلاسفة الحياة (1900- 1950) في بداية نشأته، وفي مرحلة لاحقة أشتغل على فلسفة فينومينالوجيا هوسرل محاولا تطويرها بمفهومه الفلسفي الخاص به.وفي سنوات شبابه وقع شيلر تحت تأثير أستاذه (أيكن) أحد فلاسفة الحياة الذي كان أهتمامه منصّبا حول حياة العقل، بأختلاف عن فلاسفة الحياة مؤكدا على مركزية العقل ومحوريته في الفهم المعرفي والوجود الذي ينكرونه عليه فلاسفة الحياة. من المهم التنبيه الى ان ماكس شيلر لا يؤمن بوحدة الوجود التي هي نزعة صوفية كما هي عند اسبينوزا. كما ان ماكس شيلر لا يلتقي مادية فيورباخ في صوفيته التاملية. والسبب ان شيلر احد فلاسفة الحياة في القرن الثامن عشر حيث يفسرون علاقة العقل بالطبيعة بمنظار اهمية العقل في ادراكه تعالق الطبيعة بالانسان.

كما تأثر شيلر لاحقا بكل من نيتشة ودلتاي وبرجسون، ما جعل (ترولتش) ينعته ب (نيتشة الكاثوليكي) حيث كان شيلر أحد المتأثرين بالقديس أوغسطين أيضا. وبحسب المعنيين بتاريخ الفلسفة الاوربية الحديثة في القرن العشرين، فهم يرونه يستحق الاهتمام الخاص به لأنه أهتم بقوة وحماسة على كينونة الشخص والعودة الى الانسان والاهتمام بقضاياه.(1)

وما يهمنا في هذه المداخلة السريعة هو التعريف بمفهوم شيلر عن العقل والمعرفة بمسح أجتزائي مقتضب غير مخّل، من حيث أن شيلر لديه أهتمامات فلسفية عديدة ،يحتاج كل مبحث منها الى دراسات مستفيضة معمّقة، فمثلا هو أهتم بعلم الرياضيات وله كتاب فيه، وأهتم بالمنطق ايضا، وبمثالية كانط وكتب فيها ، وكتب في الاخلاق، والفينامينالوجيا، وكذا في موضوعة الحب ، وفي المعرفة ، والبنية الماهوية لكل ماهو موجود منتقدا كانط فهمه الادراك العقلي للوجود، في وجوب معرفة (ما) الاشياء قبل تساؤلنا كيف نعرف الاشياء كما ذهب له كانط وفلاسفة الحياة.

العقل الأنطولوجيا وخاصية تجريد اللغة - علي محمد اليوسف

تمهيد:

من جملة فلاسفة عديدين قدامى ومحدثين ممن اثاروا اشكالية حقيقة وجود العقل برز في الفلسفة الغربية المعاصرة بعدما ظل ديكارت يتخبط بين العقل المجرد الذي اعتبره خاصيته الماهوية التفكير وتزويدنا بالمعارف كما واعتبره جوهرا خالدا خلود النفس . برز في الفلسفة الغربية الحديثة ثلاثة فلاسفة اسبقهم الاسكتلندي ديفيد هيوم حينما انكر وجود شيء اسمه العقل، والاخر الفيلسوف الانكليزي جلبرت رايل ت 1976 الذي اعلن تاييده باكثر حدة وصرامة قائلا :لا يوجد عقل ابدا ولن يكون. ليقتفي اثرهما الفيلسوف الامريكي ريتشارد رورتي طبعا في تفاوت فلسفي مختلف الواحد عن الاخر ناتي على توضيح فلسفته.

العقل وماهية الادراك وتعبير اللغة

فيلسوف العقل الانكليزي جلبرت رايل (1900 – 1976) أعتمد افصاحات العقل مثل" المعتقدات، الرغبات، المواقف، النوايا، المهارات، الفضائل، حالات المزاج" 1،أعتمدها مجرد طرق واساليب استخدامات الكلام فارغا من محتوياته المضمونية في تاكيد حضور اللغة كمرتكز تدعيم محورية المعنى في التوازي مع محكومية نظام الواقع الخارجي المادي. وركنت فلسفة العقل المتعالقة مع اللغة مركزية جوهر العقل كماهية انطولوجية ....

معنى اللغة التقليدي فلسفيا هي وظيفة اللغة التاويلية كبنية نسقية داخلية في أعتماد العقل بمحدوديته الوظائفية في الوعي وتعبير اللغة. على أن التعبير الحقيقي الوحيد الذي بات يمتلكه العقل هو (المفاهيم) كمطلقات خارج معرفة العالم الخارجي الواقعي كمثل موروثات الاهتمام الاستثنائي في الابستمولوجيا، فالمفهوم لم يعد في فلسفة العقل واللغة يعوّل عليه حضوريا محوريا بدلالة معنى اللغة وفائض المعنى التأويلي الملازم لمدركات العقل في تعبير اللغة.، حينما جعلت من العقل مجردا من خاصية التجريد اللغوي الذي باتت تحتكره اللغة بعيدا عن الخصائص المعرفية التي تقوم على مادية وفيزياء العقل لتحتل اللغة مكانة الابستمولوجيا في فلسفة العقل على أنها سلوك لغوي وليست وسيلة تواصل أجتماعي ولا هي وسيلة أستحصال معارف أبستميولوجية وهو ما أعتمده فلاسفة العقل اللغوي الاميركان تحديدا.

مقابلة مع إدغار موران حول تغيير الحياة – ترجمة: د.زهير الخويلدي

الترجمة

"يعتبر تفكير إدغار موران استثنائيًا من نواحٍ عديدة: هائل ومتلون وغير تقليدي. بالتناوب إلى عالم الاجتماع والفيلسوف والأنثروبولوجي والنبي، فهو بعيد المنال بقدر ما لا مفر منه. إنه يسخر من حدود التأديب وأحيانًا يسخر من نفسه أيضًا. عمل إدغار موران ضخم ومتلون ويشبه، من بعيد، عمل جاك متعدد المهن. افتتح أولاً العديد من المشاريع في الأنثروبولوجيا (بمقال عن الموت)، ثم في علم الاجتماع (دراسة الثقافة الجماهيرية والشباب وتطوير علم اجتماع الحاضر)، قبل أن يكرس نفسه لمشروعه الأنثروبولوجي العظيم. من التعقيد. كما درس السينما والإشاعات وتحولات المجتمع الفرنسي وطبيعة الاتحاد السوفيتي وحياة الأفكار قبل أن يصبح نوعًا من نبي يدعو إلى "سياسة حضارية" جديدة، لكن وراء هذه الانتقائية الواضحة تكشف عن وحدة عميقة. علاوة على ذلك، ربما أخطأ موران في التسويق بتعميد أسلوبه في تفكير "التعقيد". كان مصطلح "البساطة" أكثر ملاءمة. لأنه يوجد في مقاربته للإنسان - المكونة من قوى متنوعة تجتمع معًا وتواجه بعضها البعض - كل من الإحساس بالتعقيد والوحدة العميقة.

""تغيير الحياة"، شعار الشاعر آرثر رامبو، لم يعد يمثل تطلعات الفرد اليوم بل يجب أن يكون طموح عصرنا. تواجه الإنسانية تحديًا كبيرًا: فهي تدعو إلى سياسة حضارية تفترض أيضًا إصلاحًا للحياة.

المرأة بين التحقير و التوقير في فلسفة أفلاطون و أبيقور - بوشعيب بن ايجا

لطالما كانت المرأة محل خلاف شديد داخل المجتمعات أحادية الحقوق ، حيث تولي أهمية كبيرة للجانب الذكوري باعتباره رمز القوة و الشجاعة متناسين الدور الفعال الذي تقوم به المرأة داخل المجتمع ، غير أن عقلية المجتمعات المستبدة تنزع نحو إنتزاع المرأة من حقوقها الخاصة بها ، ذلك لأنها مجرد جسد يتأرجح بين الشهوة و المتعة. و في سياق متصل نجد الفلاسفة اختلفت نظراتهم إلى المرأة باختلاف فكرهم الفلسفي ، فكل المجتمعات تفرض على الجنسين مواقف و مهام متباينة ، و أغلبها تحاول عقلنة هذه الفوارق بالارتكاز على الخلافات الفيزيولوجية بين الجنسين ، أو دورهما المختلف في عملية إعادة الإنتاج[1]. إن موضوع بحثنا هو وضع المرأة و حقوقها و واجباتها عند كل من أفلاطون و أبيقور ، و قد يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذين الفيلسوفين دون غيرهما ؛ أولا لأنهما يعدان معبرين عن وجهة نظر معظم الفلاسفة في عصرهما عن المرأة ، فالمرأة جزء من المجتمع و من ثم إذا قدم أي فيلسوف آراء سياسية سواء أكانت واقعية تنقل الواقع و تحاول إصلاحه، أو مثالية تعيد بناء الدولة و تقدم نظاما سياسيا تراه الامثل ، لابد أن تتعرض للمرأة ، و هذا هو حال أفلاطون وأبيقور ؛ فأفلاطون المثالي الأرستقراطي الذي كان ينبذ النظام الديمقراطي ، عندما قدم تلك الصورة المثالية لمدينته الفاضلة تحدث عن المرأة و زواجها و واجباتها و ترتيبها ، ذلك أن أفلاطون كان يعتبرها مجرد وسيلة لخدمة الدولة نفسها ، و كذلك فعل أبيقور المادي الواقعي.

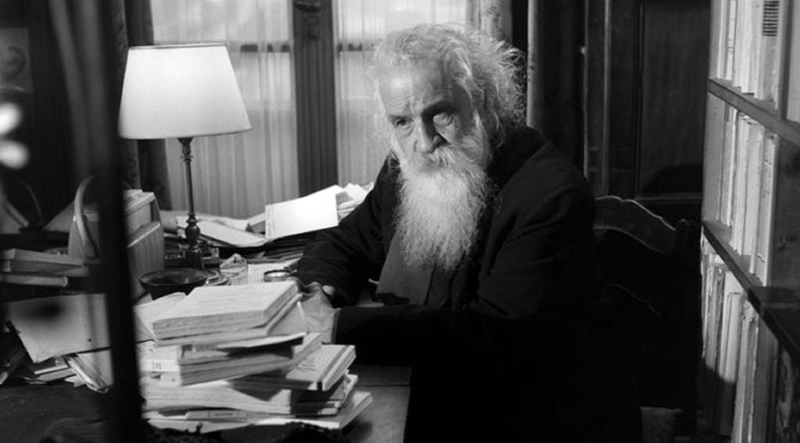

جاستون باشلار: الزمن والنفس - علي محمد اليوسف

حين يصبح الزمن عند باشلار موضعة ادراكية للذات معّبرا عن تجلياتها النفسية الرومانسية المحدودة بحدود مواضيعها حينها يكون الزمان أصبح خارج مطلقه الميتافيزيقي ليكون مدركا محدودا يتمثّله العقل، وقتها ايضا لا نجد أدنى غرابة في إعتبار باشلار تأملات النفس حول ما يطلق عليه حتمية إندثار الانسان بالموت، التي عادة ما تنفر النفس من مواجهة هذه الحقيقة البايولوجية المرعبة من هول الصدمة عليها، كما ينفر الجواد من رؤيته جثة حصان فارق الحياة مطروحا ارضا على حد توصيف باشلار.

باشلار يتقبّل فكرة أن ينفصل الانسان عن ذاته خارج وعيه لذاته وموضوعه معا، لكنه من غير المتاح أمامه تقبله تصّور أن الزمن يقوده نحو حتمية الإندثار العدمي بإفنائه البايولوجي بالموت كاملا جسدا ونفسا وعقلا. الزمن لا يفني الانسان بل يلازمه طيلة حياته في مساره نحو الافناء. الذي يفني الانسان هو الموت(العدم) وليس الزمان المحايد للوجود. مقولة باشلار الانسان يمكن ان يكون وجودا خارج وعيه لذاته وموضوعات ادراكه خطأ. وجود الانسان ادراك عقلي وبانتفاء ادراك عقل الانسان لذاتيته وموضوعه عندها لم يعد هناك وجود انسان بابعاد نفسية او خيالية او غيرها.

عبارة باشلار تحمل الكثير من الملابسات في إمكانية الانسان الانفصال عن ذاته، حيث لا يمكن أن تكون حقيقة منطقية مقبولة إلا في حال توفر اكثرمن إشتراطين لا يتوفران إلا في حال جعل وعي الذات وعيا ميتافيزيقيا لا تحده انطولوجيا الوجود الادراكي المتعيّن الوجود وهو محال للاستحالات الادراكية التالية:

- أن يتوقف العقل عن وعيه لذاته.

- أن يتوقف العقل عن التفكير التجريدي بموضوع مادي أو خيالي.

- أن يتوقف العقل عبر منظومته الحسيّة الادراكية عن وعي الوجود من حوله..

إن محاولة باشلار نقل الانسان من حتمية زمانية إندثاره بالموت الى واقعية التعامل مع الزمان كمحتوى مكاني تذكاري لمخزون رومانسي بالذاكرة إبتهاجي متفائل بالحياة التي لا نجدها في حاضرنا ولا في مستقبلنا بل في ماضينا الاستذكاري الرومانسي للمكان فقط.

فلسفة الظنة بين تبديد الأوهام وتأويل الذات - د.زهير الخويلدي

" تستحق فلسفة الظنة شرف الاسم عندما ترفض من حيث المبدأ استقرار الأساس، وحقوق العقل وقدرة الفكر على بناء شرعيته"1

السؤال الأساسي هو معرفة متى وصلت فكرة إزالة الغموض عن فكر فرويد وماركس ونيتشه إلى الفلسفة، وفقًا لأي تأويلات، وعلى حساب أي تراجعات مفاهيمية. ماذا كان مكان "سادة الارتياب الثلاثة" في هذه الحالة؟ ما هو الدور الذي لعبوه في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الأفكار الفلسفية؟

نيتشه، الذي فُسِّر على أنه فيلسوف إرادة السلطة، أصبح أسطورة جيل توقع ولادة جديدة من الحرب. وجد ماركس نفسه في الشخصية الرمزية لأنطونيو غرامشي مترجمًا نقديًا وغير تقليدي للغاية. من ناحية أخرى، في بداية القرن، استقبل الفكر الفرويدي بصعوبة كبرى وكان له تأثير مباشر على عدد قليل جدًا من الكتاب، وجميعهم عند مفترق طرق لغوي وثقافي، وبالتالي فهو مكان متميز للبحث الذي نحن عليه.

من المعلوم أن رينيه ديكارت سبق أن بدأ الشك في الفلسفة من خلال إلقاء الشك المنهجي على قدرة الأحاسيس على الوصول إلى الواقع. يفتح الباب. بعده، يرتبط مصطلح الشك عمومًا بثلاثة فلاسفة:

1 ° حاول فيورباخ رفع الحجاب عن أوهام المسيحية. شاع من قبل نيتشه الذي أعلن موت الله وتوقع وصول سوبرمان. شكوك نيتشه تتعلق بمعتقدات الإنسان.

2 ° ماركس من جهته يشكك في سير المجتمع بشجب الهيمنة البرجوازية على حساب الطبقات المستغلة والعاملة. شكوك ماركس اجتماعية.

قراءة في كتاب "اسبينوزا" لفؤاد زكريا - صلاح الدين ياسين

كتاب من تأليف فؤاد زكريا (1927-2010)، الفيلسوف المصري الراحل، والذي يوصف بكونه أب "الوجودية العربية". يُعد هذا العمل بمنزلة سيرة ذاتية وعرض عام وموجز لأهم الأفكار والمعتقدات التي اعتنقها الفيلسوف الهولندي التنويري اسبينوزا (1632-1677)، والتي تغطي مجالات الفلسفة والأخلاق والدين والسياسة. وسنحاول فيما يلي تكثيف أهم الأفكار التي تضمنها هذا الكتاب:

آراء اسبينوزا في الدين والعقيدة

للإحاطة على نحو أفضل بفلسفة اسبينوزا، تتعين العودة إلى ظروف نشأته التي كان لها وقع كبير عليه. فقد وُلد بهولندا لعائلة يهودية ميسورة الحال، وتلقى في صباه تعليما أصوليا محافظا، مما كانت له نتائج عكسية على الفيلسوف الهولندي، إذ سيثور الأخير على جمود وتعصب الطائفة اليهودية التي كان ينتسب إليها، لا سيما وأن هولندا كانت تعيش إلى حد ما في جو من التسامح الديني وحرية التفكير، إبان تلك الفترة، قياسًا إلى باقي دول أوروبا. وبعد تعرضه للملاحقة والمضايقة من لدن الأتباع المتعصبين للطائفة اليهودية، سيغادر اسبينوزا أمستردام ميممًا وجهه شطر الريف، حتى يتفرغ للتحصيل والإنتاج الفكري وينعم بالأمان.

الخصائص الفلسفية للبناء الاجتماعي - إبراهيم أبو عواد

1

العلاقاتُ الاجتماعيةُ تُمثِّل فلسفةً حياتيةً قائمة بذاتها ، تعتمد على أُسلوبِ التحليل اللغوي ، وإيقاعِ الحياة اليوميَّة. واندماجُ الأُسلوب معَ الإيقاع يُولِّد تَصَوُّرًا وُجوديًّا مُشْتَرَكًا للمُجتمع ، مِمَّا يَدفع شخصيةَ الفردِ الإنسانيةَ إلى إعادة تَجميع شَظَاياها وتشكيل شَتَاتها. وكُلُّ حركةٍ تصحيحية لمسار الفرد في الحياة تُقَابلها ثَورة تأويليَّة في اللغة ، وهذا يُنتج منطقًا جديدًا للمَعنى الإنساني في التاريخ والحضارة . والمَعنى الإنساني لَيس طريقًا واحدًا ، وإنَّما هو طُرُقَاتٌ مُتَشَعِّبَة في سُلطة المصادر المعرفية، ومساراتٌ مُتَشَظِّيَة في طبيعة الحُلْم الاجتماعي المُتداخل معَ الرؤية الفلسفية للأشياء الكامنة في أعماق الفرد، والمُتماهي معَ الأحداث الحياتية الناتجة عن طريقة تفسير الفرد للتاريخ ، وانعكاسِ التاريخ على الأنساق الثقافية الحاكمة على سُلوك الفرد ، والمحكومة بالمرجعية الأخلاقية للفِعل الاجتماعي . وإذا كانت الثقافةُ لا تنفصل عن الأخلاق ، فإنَّ آلِيَّات التأويل اللغوي لا تَنفصل عَن مُمارسة المُجتمع لِسُلطته على الفرد وعناصر البيئة المعيشية.وفي اللغة لا يُوجد مركز يُمكن السَّيطرة عليها، لأنَّ المراكز والأطراف تَنصهر معًا في بَوتقةِ التجربة اللغوية وحرارةِ التعبير عن الذات وصِراعاتها . وفي المُجتمع لا يُوجد مِعيار يُمكن مِن خَلاله تفسير الوقائع التاريخية والأحداث اليومية ، لأنَّ المعايير والقِيَم ذات طبيعة نِسبية ، ومُخْتَلِطَة بالمصالح العَامَّة والمنافع الخَاصَّة، والفردُ يُطوِّر مصلحته باتِّجاه العُنصر الأقوى في المُجتمع، كما أنَّ المُجتمع يُطوِّر مصلحته باتِّجاه الظواهر الثقافية الأشد تأثيرًا في أنظمة الفكر التاريخية والحضارية .