تمهيد:

" الكلمة الأساسية التي تتوافق مع الخيال ليست صورة، إنها متخيلة. تُقاس قيمة الصورة بمدى هالتها المتخيلة. بفضل المخيال، أصبح الخيال في الأساس مفتوحًا ومراوغًا."

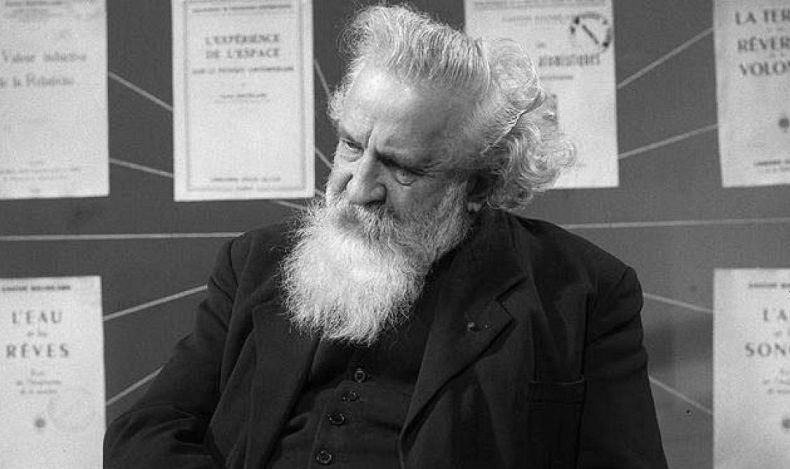

لا تكمن أهمية غاستون باشلار في التجديد الابستيمولوجي الذي أحدثه ضمن مسار الفلسفة الوضعية ودعوته الى التخلي عن المعرفة العامية واعتماد العقلانية العلمية والمعرفة الموضوعية والابتعاد عن الواقع العيني وإعادة بناء الواقع بغية بلوغ الواقع المبني الحقيقي وحرصه على التطبيق في الجانب المعرفي النقدي من خلال القيام بتجديل العلاقة بين العقل والتجربة فقط وانما أيضا في الإضافات الكبيرة التي أحدثها ضمن مسار النظرية الأدبية والشعرية والتحليلية النفسية للأحلام وميله الى التصوف وتمييزه اللافت بين الخيال والمخيال.

هل الهرمينوطيقا فلسفة الحاضر؟ ـ لورديس فلاماريك - ترجمة: محمد بلال أشمل

تنطوي لفظة "هيرمينوطيقا" على معان متنوعة، وليست جميعها قابلة لأن تتناغم فيما بينها؛ فمن جهة، إنها تحيل على علوم صريحة طبيعتها النظرية، ومن جهة أخرى، تحيل على علوم محض تقنية، مثل تفسير الكتاب المقدس، والممارسة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تـُؤخذ كما لو أنها فن تنهض قواعده على التجربة التفسيرية، ومن جهة أخرى- وذلك منذ القرن التاسع عشر- كأنها نظيرة منهج علمي يمكـّننا من الحديث عن علوم هيرمينوطيقية. إن المصطلح قديم، ولديه تاريخ طويل، ولو أن تعميم استعماله الحالي، يحمل المرء على أن يحسبه مصطلحا جديدا. إن تعقّد المستويات المعرفية، و فشوّ الارتباك داخل المجال الدلالي للمصطلح ذي التطبيقات التقليدية؛ علاوة على تطبيقات أخرى حديثة العهد، يفسح المجال للالتباس فيعقد التقييم الفلسفي للهيرمينوطيقا.

جودار باشا.. العبد المحررة رقبته والفاتح لطرق الذهب عبر الصحراء – ترجمة: أحمد رباص

في عام 1590، عين السلطان السعدي أحمد المنصور الجندي الإسباني جودار باشا لقيادة حملة في غرب إفريقيا. بفضل هذا الفتح، نجح السعديون في السيطرة على طرق تجارة الذهب والملح.

كان السلطان السادس من عائلة الملوك السعديين، أحمد المنصور (1578 - 1603) مهتما بالحفاظ على علاقة سلمية مع أوروبا. بدلاً من محاولة إعادة احتلال الأندلس التي كانت قد سقطت إماراتها الإسلامية منذ عام 1492، اختار توسيع منطقة نفوذه إلى الجنوب باتجاه إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبهذه الطريقة نجح أولا في السيطرة على منطقة تداول الذهب، وبالتالي الفوز على نظرائه الأوروبيين. وسيعهد بهذه المهمة إلى جودار باشا قائد الجيش الذي قاد الحملة في الجنوب الشرقي باتجاه مالي بأوامر من السلطان.

وُلد جودار باشا عام 1550 في مقاطعة ألميريا تحت اسم دييغو دي جيفارا، ويُدعى أيضا جواد باشا أو جؤذر باشا، وكان أسيرا لدى السعديين (1554 - 1636). أصبح عبدا في سن مبكرة، وسرعان ما تم تجنيده في خدمة السلطان بعد تحرير رقبته. في عام 1590، عينه أحمد المنصور لقيادة فتح سونغاي (القرن الخامس عشر - القرن السادس عشر). هذه الإمبراطورية العظيمة في غرب أفريقيا، حيث كانت تمبكتو عاصمة تجارية، مزقتها الحرب الأهلية.

كورونا.. شارل حجي ينظر إلى الوباء على ضوء فلسفة أوغست كومت - ترجمة: أحمد رباص

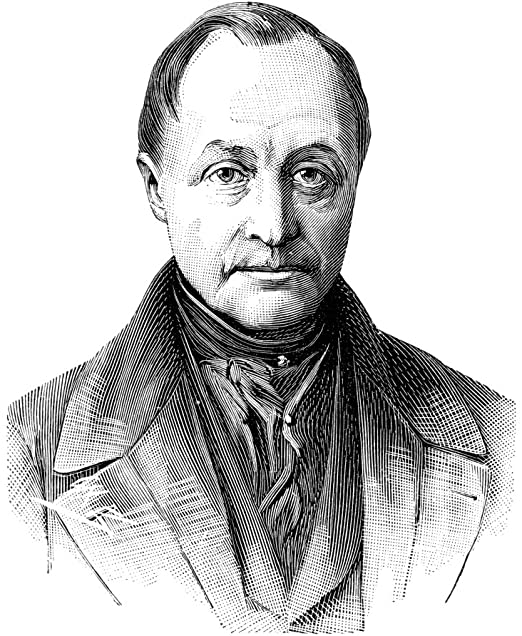

عندما تكون حتى حياة المخلوقات البشرية على المحك، تثير الأحداث، أو تحيي، أسئلة ذات طابع فلسفي. وهكذا، يذكرنا وباء الفيروس التاجي بأهمية وإلحاح الأسئلة التي طالما كرّس لها الفلاسفة مناقشة حية. تلك العلاقات بين الأفراد والمجتمع، بين العلم والسياسة، وأخيرا بين اللوغوس والبراكسيس. كانت الأسئلة مشتعلة تحت الرماد. لقد أيقظها الفيروس، وقدم لنا، على وجه الخصوص، الفرصة لاستيعاب وجاهة تحليلات أوغست كومت، أب الوضعيلا

- لا فرد بدون مجتمع

غالبا ما يُنظر إلى المجتمع بشكل سلبي. إنه النظام القائم الذي يميل إلى خنق الحريات الفردية. إنه يتجسد في دولة يعتبرها البعض (الذين لا يعرفون شيئاً عن بينوشيه) اليوم في فرنسا سلطوية إن لم تكن ديكتاتورية. الفيلسوف آلان، الذي ألف "المواطن ضد السلطات"، ألم يقل: "الفرد الذي يفكر، ضد المجتمع النائم، هو ذا التاريخ الأبدي" (آلان، السياسة، PUF).

الصحافي الإيطالي ماركو ديرامو ينتقد أفكار الفيلسوف جورجيو أغامبين المستوحاة من الجائحة - ترجمة وتقديم: أحمد رباص

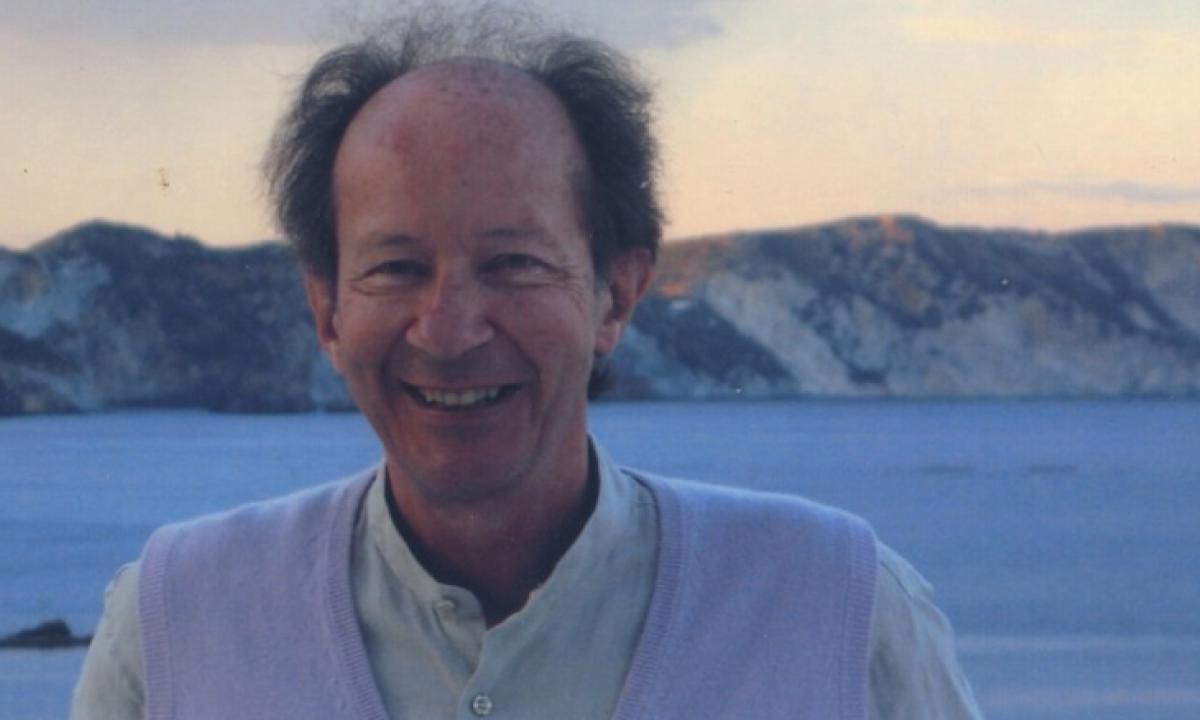

ولد ماركو ديرامو بروما سنة 1947، حصل على درجة الماجستر في الفيزياء النظرية من جامعة La Sapienza الكائن مقرها في العاصمة الإيطالية. بعد ذلك، سافر إلى باريز حيث استمع إلى محاضرات رولان بارث ودرس السوسيولوجيا على يد بيير بورديو. في سنة 1978، عاد إلى مسقط رأسه ليشتغل في جريدة il manifesto اليسارية حتى 1992 حيث أصبح مراسلا خاصا للجريدة في الولايات المتحدة.

كتب ديرامو هذا المقال بالإنجليزية ونشره في الموقع الرسمي الخاص بمجلة اليسارالجديد. حاولت ترجمته إلى العربية وكانت النتيجة كما يلي.

لن يكون هناك انتعاش. ستكون هناك اضطرابات اجتماعية مصحوبة بعنف. ستكون هناك تداعيات سوسيوقتصادية: بطالة مأساوية. سيعاني المواطنون بشكل كبير: سيموت بعضهم، وسيشعر آخرون بالفظاعة.” هذا ليس كلام إسخاتولوجي° لكنه كلام جاكوب فالينبرج Jacob Wallenberg، سليل إحدى أقوى سلالات الرأسمالية العالمية، الذي يتصور انكماشا اقتصاديا عالميا بنسبة 30 % وبطالة مرتفعة بسبب الحجر الذي فرضه فيروس كورونا.

نظرات في الترجمة من الإيطالية - عزالدين عناية

أسهمت العديد من العوامل في تطوّر نسَقِ الترجمة من الإيطالية إلى العربية، وبالمثل في تحسّن جودة الأعمال، بعد أن كان التواصل بين اللغتين يعاني من الترجمة الوسيطة ومن ندرة الأعمال المنجَزة. حيث شهد مجال الترجمة من الإيطالية إلى العربية، في السنوات الأخيرة، تحوّلًا ملحوظًا، انعكست آثاره على الثقافتين العربية والإيطالية. وتعودُ بدايات التأسيس الفعلي للترجمة من الإيطالية إلى العربية إلى المترجم المصري طه فوزي (من مواليد 1896 بالمحلّة الكبرى)، الذي يُعَدّ الرائد الحقيقي للدراسات الإيطالية وللترجمة من الإيطالية. فقد قدّم العديد من الإنجازات التأسيسية تخطّت الثلاثين عملا، لعلّ أشهرها ترجمة المحاضرة العلمية التي ألقاها لويجي رينالدي في القاهرة (1921) وظهرت لاحقا بعنوان: "المدنية العربية في الغرب" على صفحات "مجلة المقتطف"، فضلا عن نقله جملة من الأعمال والكتابات الأخرى مثل "حياة نيكولا ميكافيلي الفلورنسي" لجوزيبي بريتيزوليني، و"هذه هي اليمن السعيدة" لسلفاتور أبونتي، و"محاسن الإسلام" للاورا فيتشا فالييري، و"واجبات الإنسان" لماتزيني، و"مملكة الإمام يحيى: رحلة في بلاد العربية السعيدة" لسلفاتور أبونتي، وغيرها من الأعمال الأدبية والتاريخية.

فيتوريو بوفتشي: يبدو وكأننا ننزلق إلى فترة من الاضطرابات لكن الفلسفة السياسية تعطينا الأمل - ترجمة وتقديم: أحمد رباص

بحكم شغفي بالنبش في الخطاب الفلسفي الغربي الذي تراكم في المواقع الرقمية منذ بداية الأزمة الوبائية التي اجتاحت العالم بأسره، وقع اختياري على مقال مكتوب بالإنجليزية، منشور بموقع theconversation بتاريخ 29 أبريل الأخير ويحمل توقيع فيتوريو بوفتشي، أستاذ الفلسفة السياسية بإحدى الجامعات الإرلندية، مهتم بالظلم الاجتماعي وبفلسفة حقوق الإنسان.

ينطلق الكاتب من مفهوم "الحالة الطبيعية" عند الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز (1588-1679) مستشهدا بأقواله من أجل وضع القارئ أمام أهوال تلك الحالة، لكنه يقدم في ثنايا مقاله مخارج ممكنة للانفلات من قبضة الحالة الطبيعية الهوبزية. لنتابع.

أحاديث موريس مرلوبونتي وتجربة الحوار - ترجمة: د.زهير الخويلدي

"ان كل الفلسفة ملتزمة، وإن لكل الفلسفة العظيمة سياسة"

تقديم:

موريس ميرلوبونتي فيلسوف فرنسي ولد سنة 1908 وتوفي سنة 1961 تأثر بفينومينولوجيا هوسرل وبالنظرية القشتالتية النفسية التي وجهت اهتمامه نحو البحث في دور المحسوس والجسد في التجربة الإنسانية بوجه عام وفي المعرفة بوجه خاص. من أهم كتبه بنية السلوك وفينومينولوجيا الإدراك الحسي.

يمنح موريس مرلوبونتي لفن الحوار مكانة بارزة في أسلوبه الفلسفي ويخوض تجربة النقاش مع الغير بغية الاتصال بالجمهور وعرض أفكاره وتحليل نظرياته للعموم والخروج بالفكر الفلسفي من الجامعة الى المجتمع وذلك لأن المطلوب من أي مؤلف هو اعتناء التفسير بمختلف المشاكل التي يطرحها في صيغة أسئلة ولا التعرف على المذهب العقدي الذي يتبناه والشرح الدقيق للنصوص التي كتبها باللغة الأكاديمية.