الترجمة:

سؤال إيمانويل رينو:

لقد أعطت نظرية مدرسة فرانكفورت النقدية في الستينيات والسبعينيات، وحتى مع نظرية العمل التواصلي ليورغن هابرماس (1981)، أهمية كبيرة للنظرية الاجتماعية. كيف يمكنك تحديد مشاريع النظرية الاجتماعية التي تم تطويرها وتنفيذها خلال هذه العقود من قبل تيودور أدورنو ويورغن هابرماس على وجه الخصوص؟ وكان لهذه المشاريع، من بين أمور أخرى، وظيفة التغلب على فصل الفلسفة عن العلوم الاجتماعية. هل حققوا ذلك؟

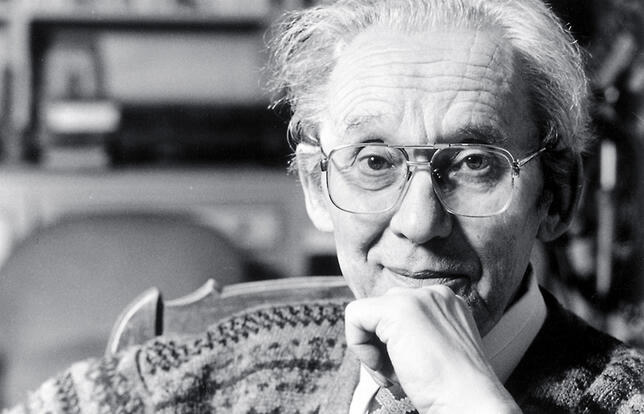

جواب أكسل هونيث:

أنت على حق تماما. خلال هذه الفترة، كان أحد الافتراضات الأساسية هو أن المشروع الشامل للنظرية النقدية يجب أن يرتكز على نظرية اجتماعية قوية. ومع ذلك، في رأيي، فإن النظرية الاجتماعية التي كانت مفترضة مسبقًا في كتابات أدورنو عانت من غياب النظر في العمليات التواصلية التي يستطيع الفاعلون من خلالها تحقيق فهم متبادل للمعايير التي تحكم تفاعلاتهم - وقد سعيت إلى إظهار ذلك في الفصول الأولى من كتابي "نقد السلطة" الذي تُرجم للتو إلى الفرنسية. أعتقد أن هذا "العجز السوسيولوجي" للنظرية الاجتماعية لمدرسة فرانكفورت قد استوعبه بالفعل هابرماس عندما ألهمه التقليد المعياري لإميل دوركهايم وتالكوت بارسونز لبناء نظريته الاجتماعية الخاصة. ولا أزال أعتقد أن نظرية الفعل التواصلي، رغم حدودها وأخطائها، تشكل المحاولة الواعدة لتأسيس نظرية اجتماعية يمكن أن تخدم طموحات النظرية النقدية. يتم التقليل من أهمية هذا الكتاب بشكل غير عادل اليوم على الرغم من أنه يستحق اعتباره مساهمة في النظرية الاجتماعية لا تقل أهمية عن تلك التي قدمها إميل دوركهايم وماكس فيبر وتالكوت بارسونز.

سؤال إيمانويل رينو:

نقد السلطة، الذي ذكرته للتو والذي يشكل كتابك الأول، صدر عام 1985 في طبعته الأولى. لقد تدخل في سياق لا تزال فيه المناقشات المتعلقة بالنظرية الاجتماعية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأولئك الذين يدعون أنها نظرية نقدية. لقد طورت نظريتك في الاعتراف في السنوات التي تلت ذلك، وهي السنوات التي بدأت خلالها النظرية الاجتماعية تفقد جاذبيتها. هل يمكنك العودة إلى هذا السياق الجديد وحالة المناقشات المتعلقة بالنظرية الاجتماعية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات؟