تقديم :

جاريد دايموند Jared Diamond عالم بيولوجي وجغرافي أمريكي. ولد سنة 1937 ببوسطن. تخرج من جامعة كامبريدج، ثم التحق بجامعة هارفرد سنة 1965 حيث تفرغ للبحث العلمي مدة ثلاث سنوات، أصبح بعدها أستاذا للفيزيولوجيا. بعد ذلك غير توجهه وتخصص في علم الطيور والإيكولوجيا بغينيا الجديدة. ثم اختار توجها ثالثا تمثل في تاريخ البيئة وأصبح أستاذا للجغرافيا بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس حيث لا زال يشتغل.

ألــف ثلاثــة كتـــــب عــبر من خـــلالها عــن أطـــروحة أثــارت نــقـــاشا واســـعا. وهـــذه الــكــتــب هي le troisième chimpanzé (1992)، و De l’inégalité parmi les sociétés (1998) ثم Effondrement (2005). في هذه الأعمال وصف بتفصيل العلاقة العدائية التي أقامها الإنسان مع الطبيعة منذ 1500 سنة. وأكد على أن تدهور البيئة كثيرا ما ساهم في انهيار المجتمعات، ونتيجة لذلك فإن البشرية تسير نحو الكارثة بما تقوم به من تدمير لمجالها الحيوي. وقد ازدادت مصداقية أطروحته بعد فشل مؤتمر قمة الأرض المنعقد بريو دي جانيرو سنة 2012 ، حيث ركزت الدول المعنية اهتمامها على الأزمة الاقتصادية ، وأهملت الجانب البيئي، ولم تصل إلى أي اتفاق من شأنه أن يحمي الكوكب الأرضي من المخاطر المحدقة به.

لماذا يخاف المرضى من التشافي من معاناتهم النفسية؟ - ترجمة: أحمد رباص

يمكن أن تكون المعاناة النفسية مؤلمة، ولكنها ليست كلها مساوئ. إنها تعطي فوائد مادية وعاطفية، توقظ انتباه الآخر وتوفر مكانة اعتبارية. لهذا السبب يكون التحليل النفسي مخيفا. غير ان ذلك مجانب للصواب، وفقا للفرويدي باتريك ديلاروش الذي نقدم في ما يلي النص الكامل للحوار الذي خص به موقع levif.be.

لطالما ادعى فرويد أن التحليل النفسي هو “أفضل العلاجات”. هذا الرأي يتبناه باتريك ديلاروش، المحلل النفسي الفرنسي ، وطبيب نفساني للأطفال وفريودي مقتنع. في كتابه “الخوف من الشفاء – مقاومة التحليل النفسي” (Albin Michel),، يوضح لماذا وكيف يشفي.

– الجميع يطمح لصحة جيدة، بدنية وعقلية. فلماذا هذا الخوف وهذا الرفض للشفاء؟

باتريك ديلاروش: العلاج غامض. إنه ليس نفس الشيء على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي. خذ على سبيل المثال الشخص الذي ركبت له يد. ثم بعد ذلك رفض العلاج بمكبحات المناعة وانتهى في الأخير إلى نزع اليد التي ركبت له. يمكن للمرض أن يؤدي إلى فوائد ثانوية. الشفاء يلغيها. لم يعد المريض يستفيد من أي مساعدة. عندما يشفى طفل مريض، يخرج من دائرة اهتمام المحيطين به.

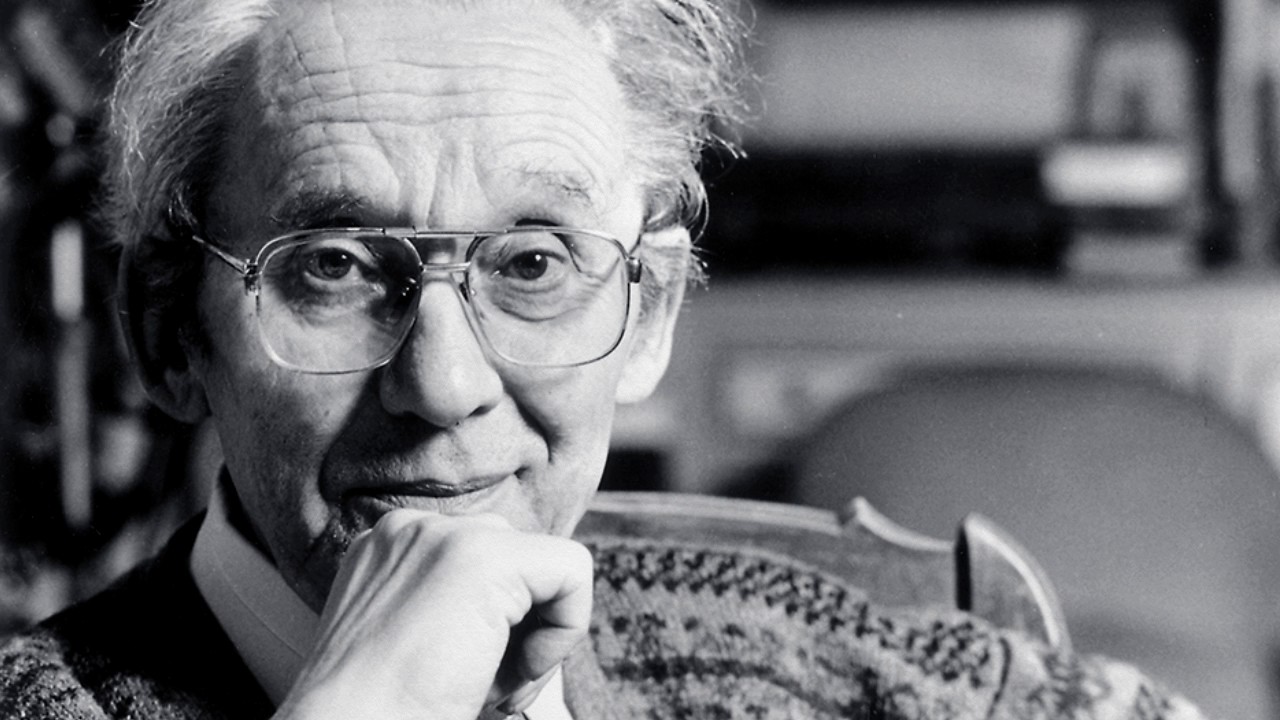

بول ريكور يدعو إلى التفكير في التاريخ - ترجمة: أحمد رباص

عندما تم إصداره في خريف عام 2000، أصبح كتاب “الذاكرة، التاريخ والنسيان” حدثا. بالفعل، هذا الكتاب الأساسي، وهو مؤلف غني وقوي مكتوب بلهجة من التواضع الشديد، من قبل أحد الفلاسفة الفرنسيين الأكثر شهرة – والأكثر نفوذاً لدى المؤرخين – يشكل عمره بكامله من التأمل المكرس في جزئه الكبير للتفكير في التاريخية وإعادة التفكير في التاريخ من الناحية الإبستمولوجية.

في هذا الكتاب المتعدد الأصوات والمتحكم فيه ببراعة، سيشعر المؤرخون بأنهم يواجهون تحديات من البداية إلى النهاية، ونأمل ألا يشجعهم ذلك على التحليل الذاتي، مع إخصاب ممارستهم ودفعهم إلى التأمل في مناهج وأدوات عملهم. من دون خوف كبير من أن نكون مخطئين، يمكننا أن نتوقع أن يشعر الفاعلون في العلم التاريخي، في ضوء هذا السؤال الصعب، المقلق في بعض الأحيان ، وأمام المرآة التي يعرضها المؤلف عليهم، بأنهم منقسمون بين التشجيع والخوف: من ناحية الاهتمام الدقيق الذي تم إيلاؤه لعملهم والاعتراف المتكرر بمهمتهم السامية – الاجتماعية والفكرية؛ من ناحية أخرى، من الضروري مراجعة إجراءاتهم، من أجل تعديلها بشكل أفضل لتمثل الماضي ولبناء خطاب تفسيري حامل للمعنى.

إدغار موران أو مديح الفكر المركب - ترجمة: أحمد رباص

من الأغنية إلى العولمة أو العلمانية مرورا بمغامرات الأحزاب السياسية، مسار يدل على أن إدغار موران فضولي يريد معرفة كل شيء. لكن ما يميزه أكثر هو شكل فكره، حيث يتم نسج كل شيء معا. هنا لقاء مع أب الفكر المركب، من خلال هذه الحوار الذي نشر في شهر ماي من 2018 في مجلة "Carnets de science".

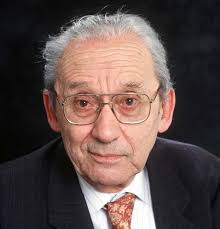

بفعل تقدمه في السن جعلته مشيته يبدو مثل شيخ حكيم، لكن إدغار موران يبقى أكثر من أي وقت مضى عالما أنثروبولوجيا بمجتمعنا المعاصر. مع أنه مؤلف عمل ضخم تحت عنوان "المنهج"، نُشر على مدار ما يقرب من ثلاثين عاما، لم يتعب أبدا من أن يشرح مرارا وتكرارا كيف أن الفكر المركب الذي قام ببنائه هو أفضل وسيلة لفهم العالم بكل ما فيه من تنوع. فضلا عن كونه مديرا فخريا في المركز الوطني للبحوث العلمية، إدغار موران هو أيضا رئيس نشط للمجلس العلمي لمعهد علوم الاتصال. في مكتبه بالدائرة 13 بباريس، يحكي بجرعة زائدة من الاستنكار الذاتي عن علاقاته بعالم البحث، المنحرف أحيانًا بالنسبة لهذا المفكر المادي، الذي ينمي عن طيب خاطر التناقض والغموض.

المحطات الأساسية في حياة العلامة ابن خلدون – ترجمة: أحمد رباص

في سنة 1382، طلب عالم عربي في خدمة حاكم تونس الإذن له بزيارة مكة، وعندما حصل عليه أبحر في اتجاه إسكندرية مصر. وهكذا ، في سن الخمسين، هاجر – نهائيا – بلاد المغرب ( العربي) التي أدى فيها هو نفسه و أجداده دورا مهما ضمن شتى المجالات.

كان عبد الرحمن بن خلدون ( 1332 – 1406) ينتمي الى عائلة من جنوب شبه الجزيرة العربية. استطاعت الحلول بإسبانيا مباشرة بعد غزو هذا البلد من قبل العرب وكتب لها الاستقرار بمدينة اشبيلية. وعندما استأنفت الممالك المسيحية في شمال شبه الجزيرة الايبرية توسعها الكبير، رحلت عائلة ابن خلدون الى تونس. عائلات أخرى كثيرة منقطعة بالعادة للثقافة وخدمة الدولة قامت بنفس الشيء والتحقت بمدن المغرب، غرب العالم الاسلامي، لتشكل طبقة الأشراف التي استغلت العائلات الحاكمة المحلية كفاءاتها.

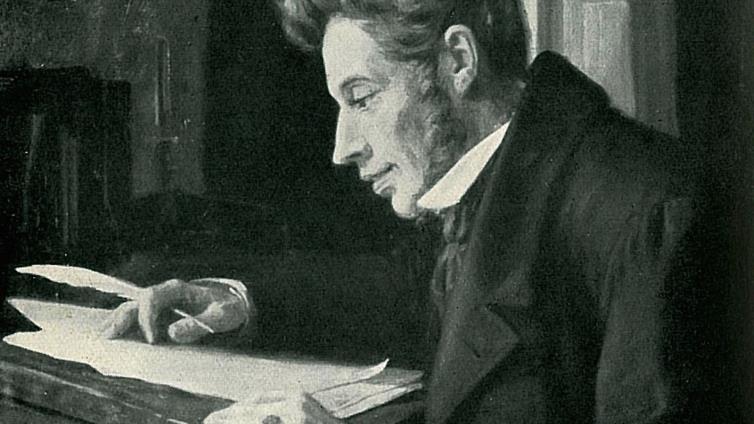

كيركيغارد ومخاطر التسويف - ترجمة: مروان محمود

يعتقد سورين كيركيغارد (1813-1855)، كما اعتقد سلفه إيمانويل كانط، أن المعرفة الأخلاقية بديهة عالمية. وقد غنّى بوب ديلان ذات مرة: "أنت لست بحاجة إلى خبير جوي لمعرفة الطريقة التي تهب بها الرياح"، ولعل كيركيغارد أراد القول إنك لست بحاجة إلى مختص في الأخلاقيات لمعرفة الحق من الباطل.

يرى كيركيغارد أنه عندما يتعلق الأمر بالأخلاقيات، فإنه لا يوجد غرض معرفي، أو بالأحرى مجموعة من القواعد أو المعايير التي يتناقلها شخص عن آخر. لكن لمجرد كون خبير الأخلاقيات هذا غير قادر على منح أي شخص أي جزء من المعرفة الأخلاقية التي لا يعرفها سلفا، فإن ذلك لا يعني أنه لا يوجد شيء يمكن للكاتب القيام به لمساعدة القارئ على أن يعيش حياة أكثر استقامة.

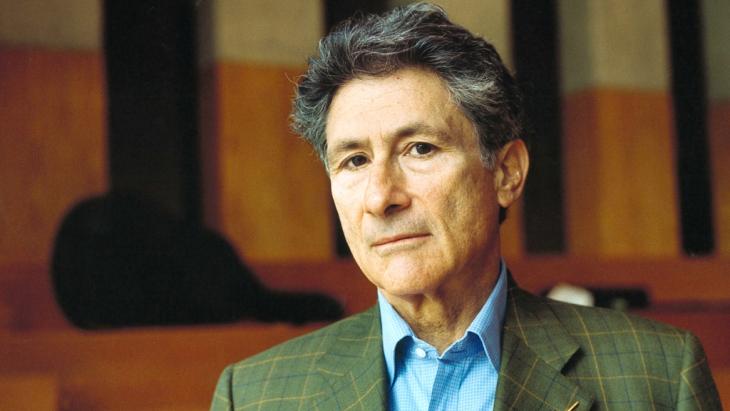

شھادة تزفيتان تودوروف في حق صديقه إدوارد سعيد - ترجمة وتقديم: أحمد رباص

نظرا لأن تزفيتان تودوروف، الفرنسي الجنسية والبلغاري الأصل، تربطه صداقة بالمفكر العالمي الفلسطيني إدوارد سعيد، وبما أن وفاة الثاني حدثت قبل وفاة الأول، كتب الأخير مقالة نشرتھا جريدة لوموند ضمنھا شھادته في حق صديقه ذي الأصل العربي. من خلال مضمونھا، تھدف المقالة إلى تقديم عربون الوفاء بالذكرى واستعادة لمكانة إدوارد سعيد وقامته في العديد من المجالات المعرفية .

”كان ادوارد سعيد واحدا من المثقفين الأكثر شھرة وتأثيرا في العالم، ألّف نحو عشرين كتابا، كان يبدو أنه يحيا حيوات في ذات الوقت، مارس النقد الأدبي في بداياته الأولى، وسار فيه على خطى جورج لوكاش وإيريش أويرباخ، أّما شھرته فھو مدين لھا بأعماله التي أنجزھا عن الھويات الثقافية، ولقاء الثقافات، وعن القوميات والحركات الإمبريالية، كما كان أيضا أحد الأصوات المسموعة أكثر التي تخدم القضية الفلسطينية1، بيد أنه كان يحرص على أن يكون دفاعه آخذا بالحسبان الشعب اليھودي ومعاناته التي تمتّد من الاضطھادات حتى المذابح.

فلسفة الكلام اليومي عند بول ريكور : الرمز وقوة الكلمات - ترجمة وتعليق: د.زهير الخويلدي

"1- الرمز:

ظاهرة لسانية يشتغل عليها التحليل في حقلين مختلفين:

- مسطح اللغة، جثة هامدة، نسق مغلق حول نفسه.

- مسطح الكلام ،من حيث هو حركة التي تتخذ من الجملة نقطة ارتكازها.

- المعنى الرمزي:

في الظاهر لا يعدو أن يكون سوى حالة خاصة من المعنى.

-الكلمات هي متعددة المعاني: إن لها أكثر من دلالة واحدة، حيث إمكانية عدة استعارات التي لها معنى مضاعف، أو معنى المعنى.

-تمثل الحلم يتطور في مشهد معين، لكن من جهة أخرى تريد صوره أن تقول شيء معين ولا تتجاوز إذن نحو ماوراء الصور ذاتها. نزيف المعنى.

-الانزياح، تشرد شعب، يعني في درجة ثانية بعد من الوضع البشري تم انتزاعه من مكان معين في حركة نحو مكان آخر.

-النور هو الوسط في مرآوية الأشياء، لكن هو أيضا رمز لشفافية الأشياء وللعلاقة بين الأشياء.