«هناك حرج يتزايد أكثر وأكثر من حولنا، حين يتم الإفصاح عن رغبة في سماع قصة»

«هناك حرج يتزايد أكثر وأكثر من حولنا، حين يتم الإفصاح عن رغبة في سماع قصة»

والتر بينيامين

جرى كثير من العمل في حقل السرديات، بحيث إن السعي نحو أي نوع من تكوين مناطق اتفاق أساسية، وقضايا مبدئية محل اختلاف، يبدو مهمة مهولة. ولو حصر المرء نفسه في حالات واضحة، فإن هناك عمل الشكلانيين الروس، خصوصًا بروب وشكلوفسكي، وهناك موروث أمريكي يمتد من مقدمات هنري جيمس، مرورًا بلوبوك وبوث، وانتهاء بالمحاولات الحديثة في تكوين ما يجمع بين الموروثين، مثل دراسة سيمور شاتمان «القصة والخطاب» – كل هؤلاء اهتموا بمشكلات وجهة النظر في السرد. وأخذت البنيوية الفرنسية على عاتقها تطوير قواعد للسرد (بارت، تودوروف، بريموند، جريماس، توماس بافيل، جيرالد برنس) ووصف العلاقات بين القصة والحكي (جينيت). كما يرد إلى الذهن من ألمانيا ولفجانج كايزر، بيرنارد لاميرت، فرانز شتانزيل، وولف شميد، وكُتبتْ أعمالٌ مهمة في هولندا، خصوصًا لدى تيون فان دايك، وميكي بال، فضلاً عن وجود مجموعة نشطة في تل أبيب(بنيامين هروشوفسكي، مائير شتيرنبرج، مناحيم بيري)(1).

هناك إذن تنوع كبير بين هذه الموروثات، وبطبيعة الحال فإن كل منظِر من هؤلاء له مفاهيمه ومقولاته، أما لو اتفق هؤلاء المنظِرون على شيء، فسيكون قولهم بأن نظرية السرد تتطلب تفرقة بين ما أسميه «القصة»، وهي متوالية الأفعال أو الأحداث، منظورًا إليها بمعزل عن الطريقة التي تحققت بها في الخطاب، وبين ما أسميه «الخطاب»، وهو تمثيل الأحداث، أو سردها في كلام.

رولان بارت: ما أدين به للخطيبي(*). ـ ترجمة: عبدالعالي نجاح

نهتم، أنا والخطيبي، بأشياء واحدة: بالصور والدلالات والآثار والحروف والعلامات. وفي الوقت نفسه، يعلمني الخطيبي شيئا جديدا، ويخلخل معرفتي، لأنه يغير مكان هذه الأشكال في بصري، ولأنه يحملني بعيدا عن ذاتي، في بلده الأصلي، وكأنني في أقصى نفسي.

نهتم، أنا والخطيبي، بأشياء واحدة: بالصور والدلالات والآثار والحروف والعلامات. وفي الوقت نفسه، يعلمني الخطيبي شيئا جديدا، ويخلخل معرفتي، لأنه يغير مكان هذه الأشكال في بصري، ولأنه يحملني بعيدا عن ذاتي، في بلده الأصلي، وكأنني في أقصى نفسي.

يعد الخطيبي راهنيا، ويساهم في ذلك الإشراق الذي ينمو اليوم بداخلي: شيئا فشيئا، أدرك كيف أن المشروع السيميولوجي الذي ساهمت فيه وما أزال، ظل سجين المقولات الكلية التي تقعد كل منهج في الغرب منذ أرسطو. كنت أفترض ببراءة، مسائلا بنية الدلالات، أن هذه البنية تبرهن على عمومية ما، وتؤكد هوية ما، التي لم تكن في العمق، بحكم المتن الذي اشتغلت عليه دائما، إلا هوية الإنسان الثقافي الغربي. ويقوم الخطيبي بمعنى ما بالشيء نفسه لحسابه الخاص، ويسائل الدلالات التي تظهر له هوية شعبه. ولكن الشعب ليس واحدا. إن شعبي لم يعد "شعبيا". لم تعد صورة هويته/التي نسميها "تقاليد"ه/ سوى مادة متحفية (وبالضبط مادة بمتحف "التقاليد الشعبية" الكائن بمحاذاة بوا دو بولوني(1)، وغير بعيد عن حديقة قديمة للحيوانات: وفي كلتي الحالتين، يتعلق الأمر بمحمية ل"الغرابة").

فعل الترجمة ـ عزالدين بوركة

يتسم فعل الترجمة في المغرب بقلته بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى. لا يتعلق الأمر هنا بكون فعل الترجمة رهانا صعبا يستحيل تطبيقه، فقط. بل يعود الأمر للوعي السياسي والثقافي، وخاصة مند عهد الحماية الفرنسية باعتبار أن اللغة الأجنبية هي لغة الذات مثلها مثل اللغة العربية والأمازيغية.

يتسم فعل الترجمة في المغرب بقلته بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى. لا يتعلق الأمر هنا بكون فعل الترجمة رهانا صعبا يستحيل تطبيقه، فقط. بل يعود الأمر للوعي السياسي والثقافي، وخاصة مند عهد الحماية الفرنسية باعتبار أن اللغة الأجنبية هي لغة الذات مثلها مثل اللغة العربية والأمازيغية.

هذا لا يمنع اعتبار الترجمة جسرا للقاء ثقافة الآخر وفكره. وكون الفعل (=الترجمة) نافذة نطل عبرها على فكر الآخر. "[...] تصور الجسر هو الأروج ولا يمكن إنكاره. وهو الأكثر استعمالا على المستوى الإعلامي، خاصة أنه يخدم بعض البناءات الفكرية الرائجة. ولكن تصور المرآة [...] يظهر فيه مدى التمكن من إدراج الآخر. وبخاصة لغته، اعتمادا على لغة الذات وعلى إمكاناتها. وفق هذا المنظور، تعتبر الترجمة عنصر بناء الذات، وللغة، بوصفها مُعبّرا أساسيا عن هذه الذات. ومن جانب آخر، الترجمة هنا قد تكون تدويتا للآخر، يصير الآخر فينا، وكذا ينبني التعدد [...]". 1.

قواعد العشق الأربعون في حوار مع الروائية التركية أليف شافاق ـ ترجمة : عمار كاظم محمد

هي رواية داخل راوية ، قواعد العشق الأربعون تروي قصتين متوازيتين تعكس إحداهما الأخرى عبر ثقافتين مختلفتين جدا وسبعة قرون متداخلة. فبطلة الرواية ايلا رونشتاين امرأة عادية تبلغ من العمر أربعين عاما وربة منزل غير سعيدة لديها ثلاثة أطفال وزوج غير مخلص ، لكن حياتها بدأت تتغير حينما بدأت بالعمل كقارئة في وكالة أدبية .

هي رواية داخل راوية ، قواعد العشق الأربعون تروي قصتين متوازيتين تعكس إحداهما الأخرى عبر ثقافتين مختلفتين جدا وسبعة قرون متداخلة. فبطلة الرواية ايلا رونشتاين امرأة عادية تبلغ من العمر أربعين عاما وربة منزل غير سعيدة لديها ثلاثة أطفال وزوج غير مخلص ، لكن حياتها بدأت تتغير حينما بدأت بالعمل كقارئة في وكالة أدبية .

كان واجبها الأول قراءة رواية جميلة و مثيرة للاهتمام عنوانها " الكفر الحلو" عن حياة شاعر القرن الثالث عشر جلال الدين الرومي وعلاقته بأستاذه المحبوب شمس الدين التبريزي ، وكان المؤلف شخصية غير معروفة تكتب الرواية لأول مرة يدعى عزيز زهراء يعيش في تركيا .

في البداية كانت ايلا مترددة في قراءة كتاب يتحدث عن زمان ومكان يختلف عن بلدها لكنها سرعان ما وجدت نفسها أسيرة الرواية والرجل الذي كتبها والذي بدأت معه مغازلة عبر البريد الالكتروني وفي الوقت الذي كان تقرأ فيه بدأت بالتشكيك في نواحي مختلفة من حياتها التي استقرت عليها بشكل تقليدي وخال من العاطفة والحب الحقيقي.

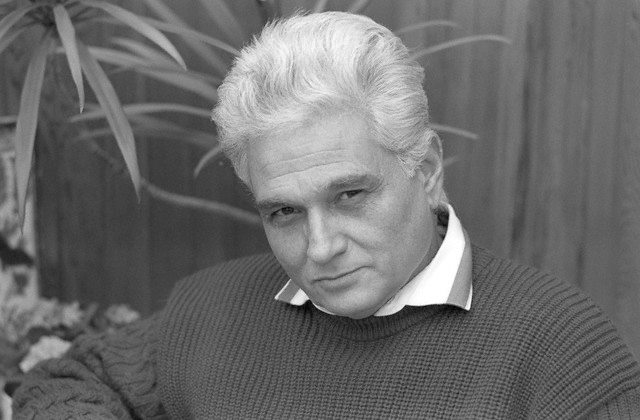

في معنى ماهية التفكيك (*) ـ ترجمة عبدالعالي نجاح

(خلال حوار مسجل غير منشور بتاريخ 30 يونيو 1992، أعطى جاك ديريدا هذا الجواب الشفوي الطويل).

(خلال حوار مسجل غير منشور بتاريخ 30 يونيو 1992، أعطى جاك ديريدا هذا الجواب الشفوي الطويل).

يتطلب فهم لفظ "التفكيك" ليس بمعنى الذوبان أو الهدم، لكن بتحليل البنيات المترسبة التي تشكل العنصر الخطابي، الخطابة الفلسفية التي نفكر بداخلها. يمر ذلك عبر اللغة، وعبر الثقافة الغربية، وعبر مجموع ذلك الذي يحدد انتماءنا إلى تاريخ الفلسفة.

توجد كلمة "التفكيك" مسبقا بالفرنسية، لكن استعمالها كان جد نادر. لقد خول لي ذلك بداية ترجمة كلمات، الواحدة آتية من هايدجر، الذي يتحدث عن "الهدم"، والأخرى آتية من فرويد، الذي يتحدث عن "الذوبان". لكن بسرعة، طبعا، حاولت إبراز، داخل نفس الكلمة، أن ما دعوته بالتفكيك ليس فقط هايدجريا أو فرويديا. وكرست العديد من الأعمال لأبرز في نفس الوقت نوعا من الدين اتجاه فرويد وهايدجر، ونوعا من التحول لما دعوته بالتفكيك.

أثر العلم والتكنولوجيا على الثقافات وآليات التأثير* ـ جون لادريير ـ ترجمة د.يوسف تيبس

تقديم

تقديم

لقد اتخذ كل من العلم والتكنولوجيا مكانة مهمة في المجتمعات المعاصرة، فامتد تأثيرهما إلى كل مجالاتها ومستوياتها الظاهرة والخفية؛ وبذلك أصبحا يمثلان تحدياً لكل أنساق الثقافة، بل للإنسان ذاته من حيث هو وجود وأخلاق وجمالية. وعليه، فهما يقدمان قيماً جديدة تحدد الوجود الاجتماعي والثقافي والتاريخي للإنسان.

لفهم هذه الصيرورة وآليات فعلها يسعى جون لادريير (من خلال الكتاب الذي اقتطفنا منه هذا النص) الإجابة عن سؤالين أساسيين: أولاً، ما هي العلاقات الممكنة بين المعرفة العلمية والتكنولوجيا الناتجة عنها؟ وثانياً، ما هي آثار كل من العلم والتكنولوجيا على الثقافات عامة وعلى الأخلاق (القيم الدينية، والاجتماعية، والإنسانية) والجماليات (الشعور، والذوق، وأشكال الفن) خاصة؟ وهي الآثار التي يختصرها في فعلي التفكيك وإعادة البناء.

لقد تركنا بين قوسين، إلى حد الآن، التفاعلات ما بين العلم والتكنولوجيا من جهة، وباقي مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، وقد حان الوقت للاهتمام بهذه التفاعلات، بحيث نعيد وضع العلم والتكنولوجيا في السياق والأكثر اتساعاً، والذي ينتمي إليه تطورهما، سنعنى بالخصوص في هذه الدراسة، بالتفاعلات مع الثقافة، ولكن وجب تدقيق أي معنى نقصده بهذا اللفظ.

الرواية المغاربية والثقافة الوطنية (1) ـ ترجمة: عبدالعالي نجاح

شهدت الثقافة المغاربية تطورا ملحوظا في الأشكال الروائية منذ 1945.وتعد هذه الظاهرة الثقافية غير معزولة، حيث إنها تعبر من الناحية التاريخية عن مرحلة النضج السياسي وكذا الصراع المسلح في منطقة المغرب العربي. ويمكن شرح هذه الظاهرة من خلال شرطها الذاتي وكذا الشروط السوسيوسياسية التي تؤسسها. كما يسمح هذا الجنس الأدبي من حصر بعض مشاكل الثقافة الوطنية.

وقد عرفت الرواية كإستيطيقا غربية تطورا خاصا، والذي يحدث بانتقاله إلى ثقافات أخرى ممارسات فكرية خصوصية، ويركن في إطارات جديدة. ماذا يعني هذا التحول بالنسبة لبلدان المغرب العربي؟

لقد نشأت الرواية في إطار المجتمع الفيودالي والثقافة الأرستقراطية. كما تطورت بشكل موازي مع صعود البرجوازية منذ القرن 19. وقد أضحت الرواية اليوم في المجتمعات الاستهلاكية الخبز اليومي للمواطنين.

الحديث عن ذلك لا يعني فقط تحديد الرواية تاريخيا، ولكن أيضا تعيين تيمة خاصة بالأدب الغربي. لقد اكتشف لوسيان غولدمان تماثلا صارما بين البنية الاقتصادية للرأسمالية وبنية المخيال الروائي. وتتطلب هذه الفرضية مجابهتها بالتطور الخاص للمجتمعات المستعمرة (بفتح الميم) سابقا.

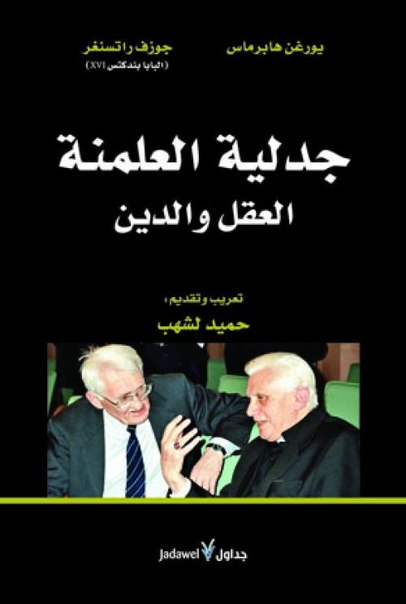

جدلية العلمنة. العقل و الدين ـ د.حميد لشهب

صدر عن دار النشر و التوزيع و الترجمة "جداول" ببيروت، مطلع سنة 2013 كتاب: "جدلية العلمنة. العقل و الدين"، مترجم من طرف د. حميد لشهب. قد يكون تاريخ 21 يناير 2001 توثيقا "لنهاية" الصراع بين "العلمانية" و الدين" في الغرب. ففي هذا التاريخ جلس على منصة إحدى أعرق الكنائس في ألمانيا الفيلسوف الألماني المشهور يورغن هابرماس إلى جانب الكاردينال الكاثوليكي راتسنغر (الذي أصبح بابا الكنيسة المسيحية)، ليعلنا أمام الملأ بأن المشكل ليس الدين و العلمانية، بل الإنسانية برمتها، لأن خطر مسحها من على خارطة الكوكب الأرضي هو خطر فعلي، و ليس خياليا، و بأن العدو الحقيقي بالنسبة للإثنين هو العلم التطبيقي، و بالخصوص البيولوجيا، التي أصبح بإمكانها "خلق" أو "صنع" الإنسان، بكل ما يتضمن ذلك من نتائج أخلاقية و إنسانية. شَخَّصَا معا إذن الخطر المحذق بالإنسانية و تمت "هدنة" بين العلمانية و الدين من أجل التصدي للعدو المشترك، مع العلم أن "المعركة" بين العلمانية و الدين لم تحسم و لم تنته، بل تم نوع من الإتفاق على وضع السلاح، إلى أجل غير مسمى. للإشارة فحتى في زمن احتدام الصراع بين العلمانية و الدين في أوروبا، و باستثناء التجربة الفرنسية العنيفة من الجانبين، فإن هذا الصراع كان في مجمله فكريا، و لربما اجتماعيا، أكثر منه نضالي دموي. و الحقيقة أن كبار الفلاسفة الغربيين في عصر الأنوار و العصر الحديث، و بالخصوص الجرمانيين منهم، اهتموا بجدية بموروثهم المسيحي و درسوه بعناية فائقة، قبل أن يأخذوا منه موقفا مناوئا أو مناصرا. و ينطبق هذا على كنط مثلا و على هيجل و ديكارت و غيرهم كثير.

صدر عن دار النشر و التوزيع و الترجمة "جداول" ببيروت، مطلع سنة 2013 كتاب: "جدلية العلمنة. العقل و الدين"، مترجم من طرف د. حميد لشهب. قد يكون تاريخ 21 يناير 2001 توثيقا "لنهاية" الصراع بين "العلمانية" و الدين" في الغرب. ففي هذا التاريخ جلس على منصة إحدى أعرق الكنائس في ألمانيا الفيلسوف الألماني المشهور يورغن هابرماس إلى جانب الكاردينال الكاثوليكي راتسنغر (الذي أصبح بابا الكنيسة المسيحية)، ليعلنا أمام الملأ بأن المشكل ليس الدين و العلمانية، بل الإنسانية برمتها، لأن خطر مسحها من على خارطة الكوكب الأرضي هو خطر فعلي، و ليس خياليا، و بأن العدو الحقيقي بالنسبة للإثنين هو العلم التطبيقي، و بالخصوص البيولوجيا، التي أصبح بإمكانها "خلق" أو "صنع" الإنسان، بكل ما يتضمن ذلك من نتائج أخلاقية و إنسانية. شَخَّصَا معا إذن الخطر المحذق بالإنسانية و تمت "هدنة" بين العلمانية و الدين من أجل التصدي للعدو المشترك، مع العلم أن "المعركة" بين العلمانية و الدين لم تحسم و لم تنته، بل تم نوع من الإتفاق على وضع السلاح، إلى أجل غير مسمى. للإشارة فحتى في زمن احتدام الصراع بين العلمانية و الدين في أوروبا، و باستثناء التجربة الفرنسية العنيفة من الجانبين، فإن هذا الصراع كان في مجمله فكريا، و لربما اجتماعيا، أكثر منه نضالي دموي. و الحقيقة أن كبار الفلاسفة الغربيين في عصر الأنوار و العصر الحديث، و بالخصوص الجرمانيين منهم، اهتموا بجدية بموروثهم المسيحي و درسوه بعناية فائقة، قبل أن يأخذوا منه موقفا مناوئا أو مناصرا. و ينطبق هذا على كنط مثلا و على هيجل و ديكارت و غيرهم كثير.