تتجلّى أمام عالم اجتماع الأديان اليوم تمظهرات شتّى للدّين، متمثّلة في حركات دينيّة جديدة، وأصناف مختلفة من التشدّد الدّيني، ونماذج متنوعّة من التوليفية والمسكونية، وأيضا علاقات متوتّرة بين الأديان، مع ارتفاع المناداة بهويات مميّزة عرقية وسياسية في العديد من البلدان، وكذلك أنماط من التديّن العلماني، وتمازج بين الدّين وادعاءات الإشفاء، مع تطوّرات نحو أشكال من الاعتقادات الليّنة والنفعية (الدّين الجاهز)، تشهد كلّها بشكل أو بآخر على ديمومة الأهمية الاجتماعية للدّين حتى داخل المجتمعات العَلمانية الذّائعة الصّيت.

تتجلّى أمام عالم اجتماع الأديان اليوم تمظهرات شتّى للدّين، متمثّلة في حركات دينيّة جديدة، وأصناف مختلفة من التشدّد الدّيني، ونماذج متنوعّة من التوليفية والمسكونية، وأيضا علاقات متوتّرة بين الأديان، مع ارتفاع المناداة بهويات مميّزة عرقية وسياسية في العديد من البلدان، وكذلك أنماط من التديّن العلماني، وتمازج بين الدّين وادعاءات الإشفاء، مع تطوّرات نحو أشكال من الاعتقادات الليّنة والنفعية (الدّين الجاهز)، تشهد كلّها بشكل أو بآخر على ديمومة الأهمية الاجتماعية للدّين حتى داخل المجتمعات العَلمانية الذّائعة الصّيت.

الحركات الدّينية الجديدة

لقد شدّ انتباه عديد علماء الاجتماع، خصوصا البريطانيين منهم، مثل إلين باركر[1] وجيمس. أ. باكفورد[2] وبريان ولسون[3]، ظهور تجمّعات دينيّة جديدة، ذات مرجعيّات تراثية شرقية، في قلب المجتمعات الغربية ذاتها، محبّذين تجاوز نعتها بكلمة نِحَل إلى تسميتها بالحركات الدّينية الجديدة. يمكن أن تكون التّسمية محلّ تساؤل، فهل توجد بحقّ ظواهر مستجدّة؟ وهل تنبع كلّها من الدّيني؟ فلكل من تلك الحركات ينبغي طرح تلك التساؤلات على حدة.

ولكن لا بأس من المحافظة على تلك التسمية لنعت، ولو بصفة إجمالية، الشّتات المتنوّع للوقائع الاجتماعية الدّينية التي تطوّرت في مجتمعات شتى خلال العقود الأخيرة. وحتى وإن جرى تهويل الظاهرة من قبل الإعلام فإن هناك اتفاقا بشأنها، فقد احتلّت مجموعات حيزا في الفضاء الغربي وغير الغربي، نذكر أمثلة ثلاثة على ذلك: كنيسة العلمولوجيا -Scientologie، والسوكا جاكاي –Soka Gakkaï-، وما أطلقت عليه فرانسواز شمبيون "الكوكبة الصوفية الغيبية"[4].

- كنيسة العلمولوجيا: تمّ بعث هذه الكنيسة سنة 1954، من طرف الأمريكي رون هوبّارد (1911-1986)، وقد انشغلت بالديانتيك، وهو علاج إشفائي يعرض بصفته علما حديثا للصحّة العقليّة. تمّت بلورته مع الكاتب المذكور سنة 1950، انطلاقا من العلاج النفسي، والذي تحوّل لاحقا إلى ديانة. وقع التشكيك فيه منذ سنة 1950، من طرف جمعية علماء النفس الأمريكيين. وبحسب الاعتقاد العلمولوجي، تواجدت قبل خلق الكون أرواح مطلقة العلم وخالدة، تسمّى ثيتان، وجرّاء الأصل الرّوحي للإنسان فقد حلّ ثيتان في جسد، ومرّ عبر ألوف الكيانات البشرية. وعبر الإصغاء الديانتيكي، والعلاج العلمولوجي، يصبح الإنسان مهيّأ للتحرّر والتحوّل إلى ثيتان إجرائي، أين يعثر بداخله على الحرية وعلى الثيتان الكامن فيه.

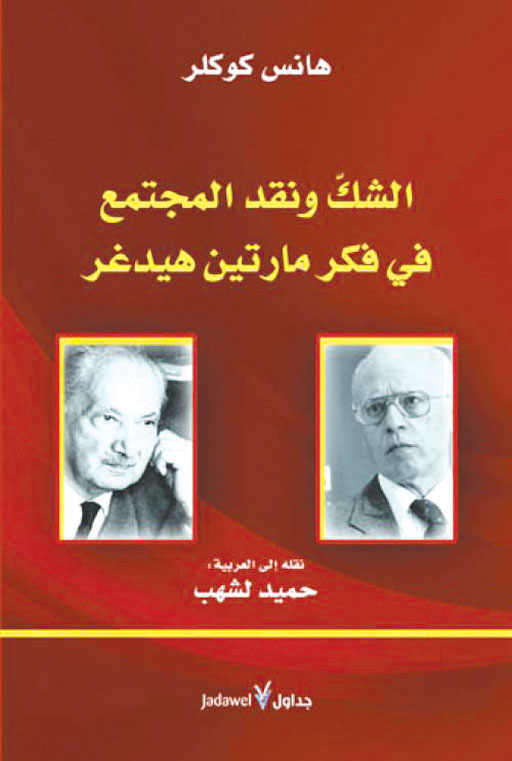

الشك و نقد المجتمع في فكر مارتين هيدجر لهانس كوكلر ـ ترجمة : حميد لشهب

صدرت في بداية عام 2013 عن دار النشر و الترجمة و التوزيع "جداول" ببيروت الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر "الشك و نقد المجتمع في فكر مارتين هيدجر". أعد الترجمة الدكتور حميد لشهب، باحث مغربي مقيم في النمسا، و صاحب الكثير من الترجمات من الألمانية إلى العربية في ميدان الفلسفة و علم النفس. يقع الكتاب في 264 صفحة من الحجم المتوسط. و هو تقويم معرف/نظري نقدي لفلسفة الكينونة، بأخذ فلسفة الكينونية لهيدجر بعين الاعتبار. و قد وضح الكاتب هذه الأخيرة في إشكالياتها الرئيسية بصفتها إشكالية "الميتافيزيقا" وإشكالية "الله"، وكذا اهتمام هيدجر بالماركسية. وفي هذه الإشكاليات المحورية يرتكز عنده مضمون إشكالية طرحه النقدي في علاقته بـ "نقد مجتمعي" عميق.

صدرت في بداية عام 2013 عن دار النشر و الترجمة و التوزيع "جداول" ببيروت الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر "الشك و نقد المجتمع في فكر مارتين هيدجر". أعد الترجمة الدكتور حميد لشهب، باحث مغربي مقيم في النمسا، و صاحب الكثير من الترجمات من الألمانية إلى العربية في ميدان الفلسفة و علم النفس. يقع الكتاب في 264 صفحة من الحجم المتوسط. و هو تقويم معرف/نظري نقدي لفلسفة الكينونة، بأخذ فلسفة الكينونية لهيدجر بعين الاعتبار. و قد وضح الكاتب هذه الأخيرة في إشكالياتها الرئيسية بصفتها إشكالية "الميتافيزيقا" وإشكالية "الله"، وكذا اهتمام هيدجر بالماركسية. وفي هذه الإشكاليات المحورية يرتكز عنده مضمون إشكالية طرحه النقدي في علاقته بـ "نقد مجتمعي" عميق.

بهذا وصل كوكلر إلى أساس جديد لتقويم العمل الفلسفي الكينوني الهيديجيري، وهو أساس يتضمن قبل كل شيء، تطوير الأبعاد المعرف/نظرية لفلسفته. ويعتمد هذا الكتاب إلى حد كبير على تطوير العمل الفينومينولوجي المتعالي، ذلك أن Logos (العقل) في الفينومينولوجيا، كما تؤسسها الأنطولوجيا الوجودية، هو "شك" في معنى تحفظ أخير اتجاه التمرير الساذج للأسس الفينومينولوجية للتجربة في العالم.

الترجمة والرّقابة ـ د. عزالدين عناية

غالبا ما كانت الترجمة المنجَزة في العصور المبكرة للثقافة العربية ترد ضمن سياسة موجَّهة، هادفة في مجملها إلى بلوغ مقصد ذي نفع عام، تلخّص في تلك العهود في ملاحقة احتياجات الدولة الناشئة في مجالات الطب والفلك والفلسفة والمنطق والرياضيات، مع تفادي الكتب المثيرة للارتجاج الوجودي. ومن هذا الباب تم إسقاط الإلياذة والأوديسة، وما شابهها من المؤلفات مثل أعمال كسينوفان وهيراقليطس، لما فيها من الانتقاد للقداسي.

غالبا ما كانت الترجمة المنجَزة في العصور المبكرة للثقافة العربية ترد ضمن سياسة موجَّهة، هادفة في مجملها إلى بلوغ مقصد ذي نفع عام، تلخّص في تلك العهود في ملاحقة احتياجات الدولة الناشئة في مجالات الطب والفلك والفلسفة والمنطق والرياضيات، مع تفادي الكتب المثيرة للارتجاج الوجودي. ومن هذا الباب تم إسقاط الإلياذة والأوديسة، وما شابهها من المؤلفات مثل أعمال كسينوفان وهيراقليطس، لما فيها من الانتقاد للقداسي.

أورد غ. ستروهماير في دائرة المعارف الإسلامية، في معرض حديثه عن "حنين بن إسحاق" أنه كان يلجأ في ترجماته إلى إسقاط الحديث عن المعتقدات الوثنية والآلهة، وهو تقليد لم يبتكره الرجل، وإنما دأب عليه معاصروه، وكأن الترجمة بقدر ما تبغي تمتين عود الثقافة المحلية بما تمتصه من رحيق الحضارات، ترسم بالمثل حدودا لا تتخطاها.

وفي عصرنا الراهن عادة ما يشترك الكتاب المبدَع في اللسان العربي والكتاب المترجَم في التحديات نفسها، وإن كان الكتاب المترجَم أوفر حظا في الرواج، لما يتطرق إليه من مجالات غير معهودة، وهو ما يثير الشهية لدى القارئ. فلو كان المترجَم مضاهيا لما تُنتجه الذات لقلّ الشغف وفتر الكلف. لذلك يبقى أخطر ما يواجه الكتاب المترجَم تراجع نَهم الاطلاع على إنتاجات الحضارات الأخرى، وهو في الحقيقة نذيرٌ باعتلال عميق داخل الثقافة.

التأمل في الموت ينير معنى الحياة ـ Louis LAVELLE ـ ترجمة : عبد القادر ملوك

انه من المستحيل الفصل بين التأمل في الحياة، الذي نصح به اسبينوزا، اعتقادا منه أن التأمل في الموت هو علامة دالة على عجزنا، و بين التأمل في الموت الذي نصح به أفلاطون اعتقادا منه أنه يمثل التأمل في الحياة الحقيقية. مادام الموت و الحياة يشكلان زوجا سمة التضاد التي تميزه هي التي تصبغ معنى على كل واحد منهما؛ فليس العدم هو نقيض الحياة و إنما الموت. ثم إن فكرة الموت، أي فكرة أن للحياة نهاية، هي ما يمنح الإحساس بالحياة حدة أكبر، و دفقا مشاعريا لا متناهيا. فبمجرد ما تبتعد فكرة الموت عن دائرة تفكيرنا، تغدو الحياة بالنسبة لنا مجرد عادة أو ضربا من التسلية لا غير : وحده حضور الموت يجبرنا على النظر إليها وجها لوجه. فالشخص الذي يشيح بوجهه عن الموت بغاية الظفر بأقصى قدر من التمتع بالحياة، يشيح بوجهه كذلك عن الحياة، و في سعيه نحو نسيان الموت ينتهي إلى نسيان الموت و الحياة معا.

انه من المستحيل الفصل بين التأمل في الحياة، الذي نصح به اسبينوزا، اعتقادا منه أن التأمل في الموت هو علامة دالة على عجزنا، و بين التأمل في الموت الذي نصح به أفلاطون اعتقادا منه أنه يمثل التأمل في الحياة الحقيقية. مادام الموت و الحياة يشكلان زوجا سمة التضاد التي تميزه هي التي تصبغ معنى على كل واحد منهما؛ فليس العدم هو نقيض الحياة و إنما الموت. ثم إن فكرة الموت، أي فكرة أن للحياة نهاية، هي ما يمنح الإحساس بالحياة حدة أكبر، و دفقا مشاعريا لا متناهيا. فبمجرد ما تبتعد فكرة الموت عن دائرة تفكيرنا، تغدو الحياة بالنسبة لنا مجرد عادة أو ضربا من التسلية لا غير : وحده حضور الموت يجبرنا على النظر إليها وجها لوجه. فالشخص الذي يشيح بوجهه عن الموت بغاية الظفر بأقصى قدر من التمتع بالحياة، يشيح بوجهه كذلك عن الحياة، و في سعيه نحو نسيان الموت ينتهي إلى نسيان الموت و الحياة معا.

الإيمان في مشروع كانت النقدي : نقد اللاهوت الطبيعي ـ البرفيسور بيتر بايرن ـ ترجمة: عمار كاظم محمد

النقد الكانتي لحجج اللاهوت الطبيعي مشهور وهو يمثل واحدا من الخطوات الحاسمة لتأسيس البرهان الذي يقول ان معرفة الله تكمن وراء حدود الاسباب التي حددتها الفلسفة النقدية ولذا فهي من المحالات. ولذلك فهي قد اكسبت كانت سمعة الفيلسوف الذي حاول اغتيال رؤية الالوهية في الفلسفات السابقة عليه.

النقد الكانتي لحجج اللاهوت الطبيعي مشهور وهو يمثل واحدا من الخطوات الحاسمة لتأسيس البرهان الذي يقول ان معرفة الله تكمن وراء حدود الاسباب التي حددتها الفلسفة النقدية ولذا فهي من المحالات. ولذلك فهي قد اكسبت كانت سمعة الفيلسوف الذي حاول اغتيال رؤية الالوهية في الفلسفات السابقة عليه.

لقد نوقش النقد الكانتي كثيرا كما تنوعت ردود الفعل عليه من التأييد الحار الى الرفض. فيما ظهر ذلك التأييد لدى العديد من المفكرين الذين اعتبروا ان كانت الى جانب ديفيد هيوم هم من وجهوا الضربة القاضية للاهوت الطبيعي .المثال الجيد على التعليقات الاخيرة على كانت تحولت الى ردود معاكسة ترى فيه معترضا على البراهين الوجودية والكونية على الرغم ان تلك الحجج كان تصميمها اقل من ان تكون مؤثرة .

المشكلة المبدئية مع محاولة كانت تكمن في رفضه لبراهين اللاهوت الطبيعي التي نشأت خارج مدى المبادئ الرئيسية للفلسفة النقدية التي اعتمدت عليها. خصوصا من خلال تبنيها الثورة الكوبرنيكية (نسبة الى كوبر نيكوس) وحضورها في المثالية المتعالية ودليل ذلك ان عناصر الرفض تعتمد عليها كثيرا. ويظهر هذا الاعتماد على سبيل المثال في التعليق النقدي على الدليل الكوني الذي يظهرها بكونها تتبنى مبدأ ان كل شيء يجب ان يكون له سبب من خارج عالم الحس. فقد اعلن كانت "ان مبدأ السببية ليس له اي معنى على الاطلاق ولا يوجد معيار لاستخدامه إلا في العالم المحسوس".ذلك ما يجعلنا نعتمد على صفحات سابقة من نقد العقل الخالص والذي من المرجح ان ينظر اليها على انها مجرد تساؤل توسلي من دعاة اللاهوت الطبيعي التقليدي.

النمذجة و علوم المهندس ـ نيكولا بولو N.Bouleau ـ ترجمة: خالد كلبوسي

ـ لم تفقد المعارف المرتبطة بالوحي انتشارها أبدا منذ قرون,و يستمر حضور الأديان و مؤسساتها . و تزدهر الفرق بمعاضدة أشكال ناجعة من السلطة الاقتصادية, كما يقع تضخيم المعتقدات الغيبية من قبل وسائل الإعلام.في خضم ذلك يحافظ العلم اليوم بما هو إنشاء معارف موضوعية وكلية مراقبة عن طريق التجربة على صواب أحكامه التي أضفاها عليه فلاسفة الأنوار.فهو حقل محايد يصف الظواهر و ترابطها.و " يتخلى عن البحث في أصل الكون و مصيره و عن معرفة العلل الخفية للظواهر ليهتم فقط باكتشاف قوانينها أي علاقات التتالي و التماثل الثابتة عن طريق استخدام مركب جيد ا من الاستدلال و التجربة ". لكن يجب علينا ملاحظة أن الوضعية تذهب أبعد من ذلك بكثير و لا تتوانى عن اعتبار الفكر العلمي الإطار الملائم للتسيير الأفضل للشؤون الإنسانية بشرط استبعاد " المجازات المأخوذة على أنها استدلالات " من جهة و " إنشاء القواعد العامة الملائمة وسيلة موثوقة في البحث عن الحقيقة " من جهة أخرى.

ـ لم تفقد المعارف المرتبطة بالوحي انتشارها أبدا منذ قرون,و يستمر حضور الأديان و مؤسساتها . و تزدهر الفرق بمعاضدة أشكال ناجعة من السلطة الاقتصادية, كما يقع تضخيم المعتقدات الغيبية من قبل وسائل الإعلام.في خضم ذلك يحافظ العلم اليوم بما هو إنشاء معارف موضوعية وكلية مراقبة عن طريق التجربة على صواب أحكامه التي أضفاها عليه فلاسفة الأنوار.فهو حقل محايد يصف الظواهر و ترابطها.و " يتخلى عن البحث في أصل الكون و مصيره و عن معرفة العلل الخفية للظواهر ليهتم فقط باكتشاف قوانينها أي علاقات التتالي و التماثل الثابتة عن طريق استخدام مركب جيد ا من الاستدلال و التجربة ". لكن يجب علينا ملاحظة أن الوضعية تذهب أبعد من ذلك بكثير و لا تتوانى عن اعتبار الفكر العلمي الإطار الملائم للتسيير الأفضل للشؤون الإنسانية بشرط استبعاد " المجازات المأخوذة على أنها استدلالات " من جهة و " إنشاء القواعد العامة الملائمة وسيلة موثوقة في البحث عن الحقيقة " من جهة أخرى.

الكاثوليكية والإسلام: حوصلة تاريخية ـ بيار جوفاني دونيني ـ ترجمة: عزالدّين عناية

برحيل المفكّر بيار جوفاني دونيني (1936-2003م)، فقدت الساحة الإيطالية علما بارزا من أعلام الفكر السياسي، كما فقد مجال الدّراسات السياسية الإسلامية باحثا متميزا، أثرى المكتبة الإيطالية بمؤلفات نقدية وتصحيحية. توجّهت بالأساس لترسيخ الوعي العلمي بمسار الخطاب السياسي العربي والإسلامي، بعيدا عن مؤثرات الأحداث المضطربة وتقلّب العلاقات بين الشرق والغرب. فالرجل ليس من النوع المهادن أو المناور بل من الذين سعوا لترسيخ تقليد علمي موضوعي بين طلاّبه وأتباعه في علاقة الغرب بالمسلمين. وبرغم فارق السن الذي كان يفصلني عنه، وتحدّري من فضاء زيتوني ديني، وإتيانه من عمق المدرسة الاشتراكية الإيطالية، كانت لقاءات التلاقي التي تجمعنا رحبة، فرحم الله "دجو"، كما كانت تناديه زوجه أستاذة الأدب العربي إيزابيلا كاميرا دفليتو. أترجم هذا النصّ الذي لم يسبق تعريبه، لِم ألمس فيه من حوصلة لمفاصل علاقة الكاثوليكية بالإسلام. (المترجم)

برحيل المفكّر بيار جوفاني دونيني (1936-2003م)، فقدت الساحة الإيطالية علما بارزا من أعلام الفكر السياسي، كما فقد مجال الدّراسات السياسية الإسلامية باحثا متميزا، أثرى المكتبة الإيطالية بمؤلفات نقدية وتصحيحية. توجّهت بالأساس لترسيخ الوعي العلمي بمسار الخطاب السياسي العربي والإسلامي، بعيدا عن مؤثرات الأحداث المضطربة وتقلّب العلاقات بين الشرق والغرب. فالرجل ليس من النوع المهادن أو المناور بل من الذين سعوا لترسيخ تقليد علمي موضوعي بين طلاّبه وأتباعه في علاقة الغرب بالمسلمين. وبرغم فارق السن الذي كان يفصلني عنه، وتحدّري من فضاء زيتوني ديني، وإتيانه من عمق المدرسة الاشتراكية الإيطالية، كانت لقاءات التلاقي التي تجمعنا رحبة، فرحم الله "دجو"، كما كانت تناديه زوجه أستاذة الأدب العربي إيزابيلا كاميرا دفليتو. أترجم هذا النصّ الذي لم يسبق تعريبه، لِم ألمس فيه من حوصلة لمفاصل علاقة الكاثوليكية بالإسلام. (المترجم)

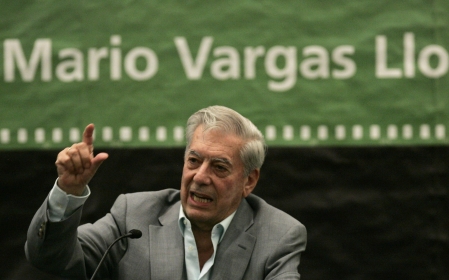

فارغاس" الفائز بجائزة نوبل للآداب : اكتب لأنني حزين ولأنها طريقة لمكافحة الحزن ـ ترجمة : عمار كاظم محمد"

في لقاء مطول أجرته معه مجلة لندن ريفيو الأدبية مؤخرا تحدث الكاتب والروائي البيروي ماريو فارغاس اليوسا الحاصل على جائزة نوبل عن تجربته الأدبية والحياتية فكان معه هذا الحوار .

في لقاء مطول أجرته معه مجلة لندن ريفيو الأدبية مؤخرا تحدث الكاتب والروائي البيروي ماريو فارغاس اليوسا الحاصل على جائزة نوبل عن تجربته الأدبية والحياتية فكان معه هذا الحوار .

أنت كاتب معروف جيدا وقراءك قد تعودوا على ما كتبت فهل يمكن أن تخبرنا عما تقرأه أنت ؟

اليوسا: خلال السنوات القليلة الماضية حصل لي شيء غريب . فقد لاحظت إنني بدأت اقرأ اقل فاقل للكتاب للمعاصرين بينما تزداد قراءتي أكثر فأكثر للكتاب الماضين . فقد قرأت لكتاب القرن التاسع عشر أكثر مما قرأت لكتاب القرن العشرين . ففي تلك الأيام كنت أميل أكثر نحو المقالات والتاريخ أكثر من الأعمال الأدبية ولم أكن أفكر كثيرا للسبب الذي يدعوني لقراءة ما قرأت ، فربما تكون بعض الأسباب متعلقة بمهنتي ككاتب، فمشاريعي الأدبية كانت تتعلق بالقرن التاسع عشر مثل مقال يتعلق برواية البؤساء لفيكتور هوغو مثلا أو رواية تم استلهامها من حياة فلورا تريستان او بمصلح اجتماعي بيروي يؤمن بمساواة الجنسين. الحقيقة حينما تكون في الخامسة عشر او الثامنة عشر من عمر تشعر انك تملك امامك كل الوقت الموجود في العالم لكنك حينما تبلغ الخمسين تدرك أن ايامك معدودة ويجب أن تكون انتقائيا في اختيارك وهذا ربما احد الاسباب التي جعلتني لا اقرأ الكثير عن المعاصرين .