إبطاء الوتيرة التي يسير بها العالم ليس خيالا. يمكن للسياسة السيطرة على الاقتصاد. لدينا الفرصة لتغيير نموذجنا الاجتماعي. هذه هي القناعات الثلاثة التي وضعها الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني هرتموت روزا، مؤلف كتاب بالفرنسية بعنوان: "تسريع. النقد الاجتماعي للزمن"، وكتاب آخر ظهر مؤخرا بعنوان: "جعل العالم غير متاح"، خلال أزمة فيروس كورونا. هنا بيان غير مسبوق وباعث على الأمل.

في أزمة فيروس كرونا، الخلط والاختلاف في التفسير كبيران. إذا حاولنا تجاهل المعاناة البشرية التي لا تعد ولا تحصى بسبب الفيروس – بالإضافة إلى المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنه – وأخذنا نظرة واقعية وفكرية فإن بعض الحقائق العنيدة تبدو مهمة ولافتة للانتباه.

ضحك كالبكاء - ذ. رشيد سكري

تسارع انهيار و سقوط ... فجأة ...

وكانت أياد خفية ... كأنها تسرق قمرا ... أو تقطع وتينا ، بل تذبح ، دون رأفة ، شريانه الأبهر ... فيسقط أمام أعيننا مضرجا بدماء زرقاءَ ... واقفين ، خائفين ... كقطط وجلة في منتصف الليل ؛ لنردد جميعا :

قفوا لحظة للبكاء ... أو ضحك كالبكاء ...

قفا نبك ...

تعليمنا العمومي غادرناه على مضض . بنا حسرة وألم وبكاء وعويل و لطم خدود . غادرناه مطأطئي الرؤوس ... خجلا من أنفسنا ومن غيرنا ، إننا لم نحافظ على وجوده ، وكيانه ، واستمراريته في الزمان والمكان .

جريمة قتل الطفل عدنان تعيد الجدل حول حماية الطفولة إلى الواجهة - أحمد رباص

عاد النقاش حول حماية الطفولة في المغرب إلى صدارة الأخبار بعد سلسلة من الاعتداءات على الأطفال القاصرين، التي أثارت ضجة كبيرة داخل المجتمع، ودفعت بجمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بمزيد من اليقظة والتعبئة لحماية هذه الفئة الهشة بشكل خاص.

بين المقاربات التربوية أو القمعية، ومبادرات المجتمع المدني أو حتى الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات العمومية، تتباين الآراء والمواقف، حتى لو اتفق الجميع على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود و تنسيق التدخلات بشكل أفضل من أجل تحقيق هدف طفولة بمنأى عن التهديدات، الواقعية منها والافتراضية على حد سواء، وبالتالي ضمان بيئة صحية لتنمية الأجيال القادمة.

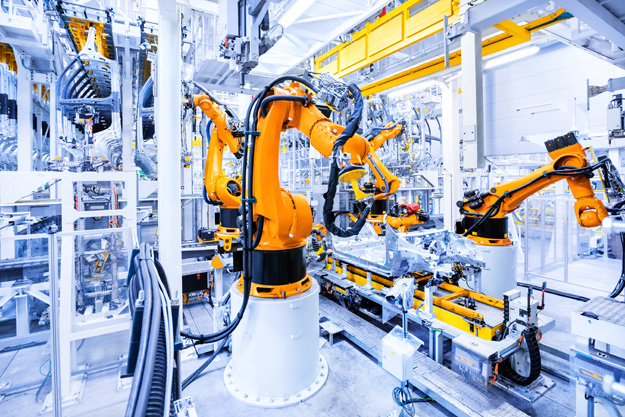

أزمة الشغل ونهاية الوظيفة في عصر الميغا- ليبرالية - الحسين أخدوش

«استغلال الناس أمر خطير ومأساوي، لكن الأخطر من ذلك الاستغناء عنهم في العمل» Jeremy Rifkin

تحدث «جيرمي ريفكن» (Jeremy Rifkin) في كتابه الشهير "نهاية العمل"[1] (La fin du travail) عن ظاهرة بداية انحسار القطاع الخدماتي الذي كان يمثل في اقتصاديات القرن العشرين القطاع الثالث، بعد الفلاحة والصناعة. فبعدما كان هذا القطاع يستوعب الوظائف التي كان قطاع الصناعة يفقدها جراء استخدام الآلة فيه وإدخال المكننة في الفلاحة، أصبح هذا القطاع بدوره مهدّد بالاندثار والزوال نتيجة تحولات عميقة تدخل على بنية الاقتصاد المعاصر.

ولمّا غدت تحولات التكنولوجيا سريعة اليوم إلى درجة تؤثر فيها على نمو أو عدم نمو المقاولات، تحتّم على هذه الأخيرة دمجها وإحلالها محل الموظفين الذاتيين. لقد أصبح إلغاء الوظائف مقترن بتوسيع قاعدة استخدام التقنيات المتطورة في ميدان العمل بما في ذلك قطاع الخدمات. لقد أحلت العمليات البرمجية والمعلوماتية محل العمال والموظفين الأشخاص بشكل واضح وكبير في الكثير من قطاعات الإنتاج والخدمات، سواء المصانع والبنوك وحتى في مراكز الاستماع والاتصال.

الشرق الأوسط وسُبُل الخروج من الفوضى - عزالدين عناية

يحاول الباحث الفرنسي جيل كيبل، أبرز المتابعين الغربيّين للإسلام المعاصر والحركات الدينية السياسية، تتبّعَ بؤر الفوضى التي نشطت، على مدى الفترة المتراوحة بين سبعينيات القرن الماضي والعشرية الراهنة، في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وضمن مسْحٍ للأحداث، يرصد الانتفاضات والحروب والاغتيالات والمعارك السياسية، وغيرها من الأحداث التي هزّت المنطقة، دون غوصٍ في دوافعها العميقة أو تأمّل في آثارها البعيدة. فقد عرفت البلاد العربية وما جاورها تحولات لافتة في تلك الفترة، كان لها أثر كبير على مساراتها السياسية وعلى أوضاعها الاجتماعية، معتبِرا صاحب الكتاب البترول العنصر الجوهري الأوّل في صنع تلك الأحداث.

بيير فيرمرين.. الوضع في المغرب العربي قابل للانفجار -ترجمة وتقديم: أحمد رباص

مئات من الفنانين والمفكرين المغاربة ينتقدون تراجع حرية التعبير بالنسبة للمعارضين في البلاد. يعتقد المؤرخ المغاربي المعاصر أن الرباط تعمل بالفعل على "تدوير مسمار براغي" مع تصاعد التوترات الاجتماعية.

خريج المدرسة العليا للمعلمين، أستاذ مساعد في علم التاريخ، وأستاذ التاريخ المغاربي المعاصر في جامعة باريس الأولى - السوربون، بيير فيرمرين هو كذلك مؤلف للعديد من الأعمال التي أشاد بها النقاد. كتابه الجديد "المغرب في 100 سؤال" (تلانديي، 2020)، موجود حاليا في المكتبات. بمناسبة إصداره الجديد، أجرت معه النسخة الرقمية من جريدة "لوفيغارو" حوارا تتشرف جريدتنا "أنفاس" بتقديم مضمونه الكامل.

في صمت الجائحة - ذ . رشيد سكري

لم نكن نعلم ، مسبقا ، أن الحياة ستتبدل بهذا الشكل ، ولم نكن على دراية أن الجائحة ستجتاح طقسنا اليومي ، بل ستدخل في تفاصيل مواقفنا و سلوكاتنا ، التي كانت تأخذ حيزا تلقائيا في باحة اللاإرادي و اللاشعوري . لم نكن مستعدين ، بما فيه الكفاية ، إلى هذا النزال والإبدال العميق في الحياة ، وأنت ... تنظر إلى الآخر نظرة يشوبها ارتياب وشك وريب ، بل وخوف وحنين وأمل وألم . لا نستطيع دخول معركة ، كي نتجرع فيها خسارة وهزيمة ساعة بساعة ... قطرة بقطرة ... إننا مجردون من أسلحة نقاوم بها هذا الإبدال ، الذي أربك العالم بأسره ، وسافر عبر الوتين .

جيزيل حليمي.. المدافعة المتحمسة عن قضية المرأة في ذمة الله - ترجمة: أحمد رباص

توفيت المحامية الشهيرة، التي دافعت عن نشطاء جبهة التحرير الوطني خلال الحرب الجزائرية وكافحت من أجل تحرير الإجهاض وتجريم الاغتصاب، عن عمر يناهز 93 عاما.

إذا أردنا الحديث عن جيزيل حليمي التي توفيت يوم 28 يوليوز، الذي يتلو عيد ميلادها، تبرز كلمتان على الفور: مكافحة، متمردة . في 27 يوليوز 1927، في منطقة حلق الوادي، بتونس، عندما ولدت زيزة جيزيل إليز الطيب، لا أحد احتفل بميلادها. كما تحكي في كتابها "قضية النساء"، تأسف والدها إدوارد بشدة لإنجابه بنتا بحيث مرت عدة أسابيع قبل أن يخبر أصدقاءه بميلادها. هذا الأب الذي لا يحب البنات سيحب ابنته بحماس. في حين كانت العلاقات بين جيزيل ووالدتها صعبة دائما، كما يمكننا أن نقرأ في كتابيها "حليب شجرة البرتقال"، سير ذاتية مؤثرة، و"فريتنا".