" إن نظام التفاهة mediocrity هو المصطلح الذي يشير إلى النظام التافه الذي يتم نصبه كنموذج... إن التافه هو من ينجو وللتفاهة فرصة أفضل للنجاح"1

الميديوكراسيا médiocratie هو في ذات الوقت أفضل توصيف من طرف الفيلسوف الكندي آلان دونو للإستراتيجية الخبيثة التي اعتمدتها العولمة المتوحشة من خلال أساليبها الناعمة بغية ابتذال الواقع الراهن، ولكنه أخطر الكتب المسجلة لمبيعات قياسية وترجمات متعددة الألسن وتعليقات جانبية وانتقادات مبرمة.

الغريب أن ما يقوله هو في نفس الوقت ترجمة للوقائع ونقل للمعطيات والأحكام جاءت مطابقة للموجودات، ولكنه يدعوك إلى عدم قبول هذه الوقائع وإلى تكذيبها ورفضها جملة وتفصيلا والمرافعة على المنشود والدفاع عن ما تم انتهاكه من قيم وعن ما وقع تدنيسه من رموز ومقدسات وإعادة الاعتبار لأشياء طمست معالمها.

اليسار الشعبوي".. هل هو الحل لمواجهة اليمين الشعبوي؟ - ترجمة: فرح عصام

مقدمة

تطرح المنظرة السياسية البلجيكية، شانتال موف، خيار الشعبوية اليسارية كحل لمواجهة استفحال اليمين الشعبوي في أوروبا، وهو استفحال ترى أنه مجرد عارض على سخط الكثير من الفئات على غياب الديمقراطية بما هي ممارسة سياسية تمنح المعنى للحياة السياسية. فكيف يمكن بناء هذا اليسار الشعبوي؟ وأين يختلف مع اليسار بدلالاته الحالية المعاصرة؟

س: لماذا تعتقدين أن الوقت قد حان "من أجل يسار شعبوي"، كما كان عنوان كتابك الأخير؟

إننا نعيش حاليا في مجتمعات ما بعد ديمقراطية، ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى ضبابية الفوارق بين اليسار واليمين، وهي حالة أسميها "ما بعد السياسة"، والتي تنبع من حقيقة أن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية قبلت مبدئيا بفكرة عدم وجود بديل للعولمة النيوليبراليّة. ولذا، عندما يذهب المواطنون للتصويت، فإنهم لا يملكون خيارا بسبب ضبابية الفوارق الجوهرية بين برامج اليمين المعتدل، واليسار المعتدل.

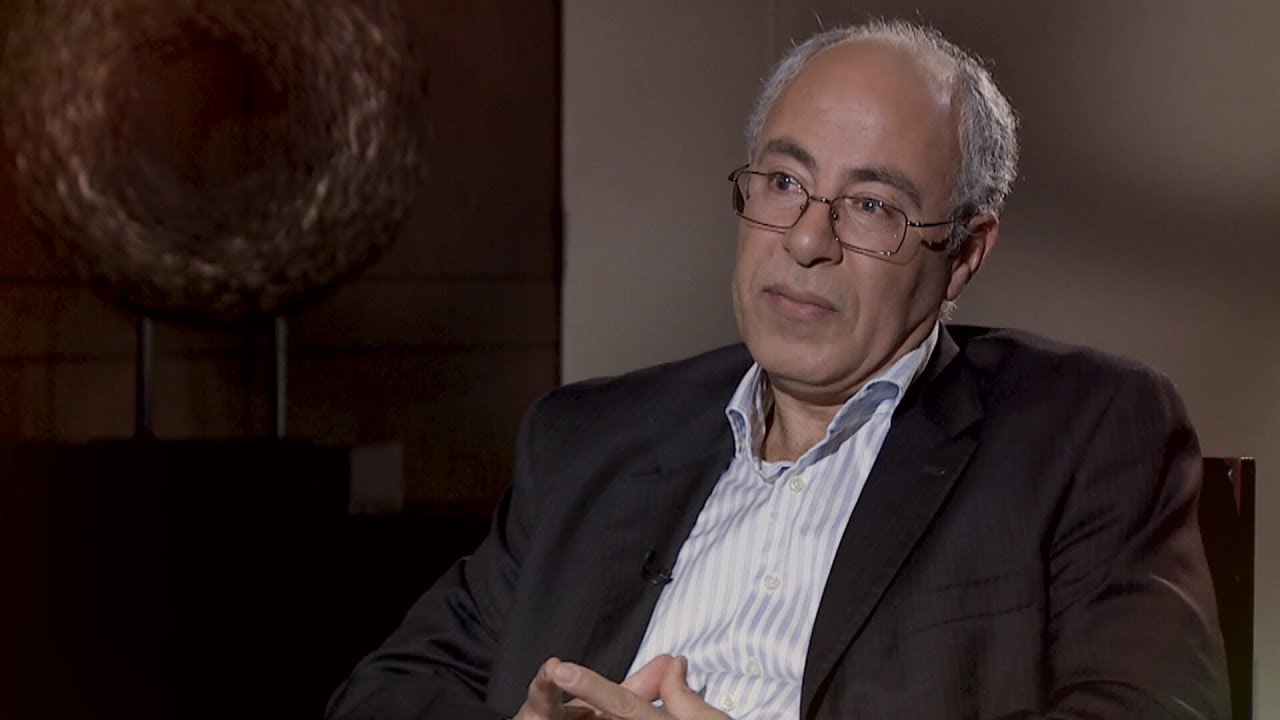

الدكتور فالح عبد الجبار :عالم الاجتماع السياسي العراقي الذي ناضل ضد الديكتاتورية الى اخر رمق - انغير بوبكر

في اواخر شهر فبراير من سنة 2018 ، غادرنا الى دار البقاء المفكر العراقي المرموق والمناضل اليساري الكبير فالح عبد الجبار ، تاركا فراغا كبيرا في الساحة السياسية والفكرية التواقة للفكر الحر والتنظير الرصين . تأبى الموت الا ان تأخذ روح رجل مناضل ضد الاستبداد والديكتاتورية منذ شبابه ، مناضل خفق قلبه للعراق ومستقبل العراق والديمقراطية في المنطقة وكان من الصدف الكبيرة ان يموت على كرسي شاشة تلفزيونية متحدثا عن العراق والانتخابات العراقية ومستقبل الديموقراطية وحقوق الانسان بالعراق . ولد الدكتور العراقي فالح سنة 1946 وانتمى للفكر اليساري الشيوعي منذ بداية حياته ، مما ادى بالنظام العراقي الى ملاحقته والتضييق عليه ، الى ان غادر العراق سنة 1978 حيث استقر متنقلا بين كردستان وبراغ ولندن و دمشق وبيروت حيث لفظ انفاسه الاخيرة .

المجتمع المدني في زمن الافتراضي - رضوان قطبي

تقوم الحياة الديمقراطية على آليات عمل ومؤسسات تلعب فيها الأحزاب السياسية، والإطارات النقابية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، أو ما يسمى في أدبيات الفكر السياسـي بالوسائـط التقليديـة، دورا أساسيـا ومحوريا في تدبير الصراع داخل المجتمع، وتحويله إلى مشاريع مجتمعية وبرامج سياسية. وإذا كان العالم يشهد ثورة رقمية كبرى في مجال الإعلام والاتصال بفضل ظهور وتوسع استخدام شبكة الإنترنت، فإن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قدمت نفسها كآليات عصرية قادرة على تقوية وظائف المنظمات الوسيطة أو لإعادة تنشيط أدوارها وبث الروح فيها.

الدكتور برهان غليون المثقف العضوي السوري الذي حلم بثورة لم تكتمل - انغير بوبكر

لايمكن لاي باحث في التاريخ الفكري والثقافي و السياسي السوري المعاصر الا ان يلتقي في طريق بحثه بالمساهمات الفكرية والنظرية والسياسية للدكتور برهان غليون ، حيث إن الرجل جمع في شخصه بين المنظر والمفكر اللامع الذي قام بمساجلات علمية مشهودة بينه وبين الدكتور الراحل سمير امين تناولت حوار الدولة والدين ، كما اثرى المكتبة العربية والفرنسية بكتابات نظرية وفكرية هامة ككتابه الهام حول اغتيال العقل ومحنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية وكتاب بيان من اجل الديموقراطية وهو من نتاجات الفكر الغليوني في منتصف السبعينات وكتاب حول المسالة الطائفية ومشكلة الاقليات وغيرها من الكتابات النظرية التي تبين بجلاء عمق الانتماء الحداثي التنويري للدكتور برهان غليون الذي امن دائما بحق الشعوب لا النخب وحدها في العيش الكريم، وفي قدرة الشعوب المضطهدة والمهمشة على فعل ما لا تستطيع بعض النخب المتنطعة المفصولة عن الجماهير القيام به ...

المثقّفون في تونس: أيّ دور، أيّ رهان؟ - عزالدين عناية

- 1- أحلام المثقّف وكوابيسه

شهدت الساحة الثقافية في تونس تحوّلا هائلا منذ اندلاع الثورة، تجلّى ذلك في تعدّد الخطابات واختلاف زوايا النظر، وإن لم يرتقِ ذلك إلى مستوى الانتظارات الحقيقية، حيث لم يواكب الحدث فعلٌ ثقافي مؤثّر في مستوى الحراك العام الذي شهده بلدنا. فما يلوح جليّا ارتهان المثقّف إلى لوثة السياسة الطاغية على مخياله وهو عائق فعلي، جراء حساسية اليومي الذي يعيشه التونسي. حيث يعجز المثقف عن التسامي بتأملاته، وإبداعه، وإنتاجه المعرفي عن مؤثرات السياسة المباشرة. ناهيك عن تجذّر إرث سابق، مؤسساتي وسلوكي، ما فتئ يحول دون تشكيل خطاب ثقافي نهضوي: يتعالى من جهة عن الشّللية المقيتة السائدة في أوساط المثقّفين، ويتحرر من أوهام النظر المهجوسة بالتصور الغربي، ومن ثمَّ بالخلاص المصنَّع في الخارج، ومن جهة أخرى يكفّ عن التكسّب بالعمل الثقافي من هذ الحزب أو ذاك. الأمر الذي حوّل المثقف إلى داعية إيديولوجي منساق ضمن موجة انجذاب عام، وهو مناخ صعب يحول دون خلق حراك ثقافي جماعي يسند التحولات المجتمعية والسياسية لبلدنا. إضافة إلى ذلك تنتشر عوائد مقيتة بين شرائح العاملين في قطاعيْ الثقافة والمعرفة، على غرار "التقاعد الفعلي المبكّر" للأكاديميين والعاملين في الحقل الثقافي، وانتهائهم عن ترشيد الحراك المجتمعي واستبداله بانخراط في جوقة الأدْلجة المجانية للناس، والتحريض المجاني على هذا الطرف أو ذاك مع انحدار بالخطاب الثقافي بدل التسامي به.

محنة اليسار العربي.. اغتراب واحتضار - حسن العاصي

فشلت جميع التيارات الفكرية القومية واليسارية والليبرالية والإسلامية العربية في تحقيق تطلعات الشعوب العربية بالتحرر والتقدم والتنمية، وأخفقت في مشروعها وشعاراتها، ولم تتمكن من إنجاز نموذج واحد بنجاح. هذه التيارات ما زالت تصر على اجترار افكارها وتكرار فشلها في راهن عربي ملتبس وشائك بات يتطلب إعادة طرح الأسئلة الأساسية، ونقد قواعد التفكير ومراجعة المسلمات والبديهيات، وتفكيك المقولات والشعارات الكبرى لإعادة مقاربتها بصورة مغايرة.

في القرن الحادي والعشرين، قرن التطور التقني وثورة المعلومات والتحولات الكبرى، بات النقد الفكري ضرورياً للتفكيك وإعادة جدولة التصنيفات الأيديولوجية التي طغت على أحداث القرن العشرين. في عالم لا أيديولوجي أصبحت الأفكار والثقافة والمعرفة سائلة تتجاوز كافة جدران الأيديولوجيا. في مشهد عربي ملتبس مربك لم يعد التقدمي صاحب رؤية تنويرية حداثية، ولم يعد اليساري صاحب موقف يدافع فيه عن المضطهدين، ولم يعد اليميني هو الرجعي الذي يسعى لإعاقة التقدم. لقد خسر اليسار العربي التقدمي مصداقيته في القرن الحادي والعشرين عبر مواقفه التي بررت كافة المظالم.

انخرام الأخلاق وانهيار الأحزاب في تونس - عزالدّين عناية

خرجَت الممارسة السياسية في تونس من طور عقيم قبل الثورة إلى آخر سقيم بعد الثورة، وإن رُوعيت في العملية الأخيرة مقتضيات الديمقراطية الشكلية. مع أن الممارسة السياسية الصائبة يُفتَرض أن تحتكم بوجهٍ عام إلى قواعد اللعبة الديمقراطية، وما تقتضيه من أخلاقيات مدنيّة وفضائل حضارية، وهي كما نعرف شأن جديد لم يأْلفه العقل السياسي العربي الحديث، لِما ألَمّ به من تقليد سلطوي تسلّطي، ومن إدمان لممارسة الحكم الغشوم، ومن مصادَرة لإرادة الخَلْق ووصاية على عقولهم وأرواحهم، جعلت الناس بمثابة "السّبايا".