تعتبر كل من مدن فاس الجديد، تاقهريت"القهرا"، المنصورة قرب تلمسان من أهم المدن التي ينسب تأسسيها للمرينيين، فقد اتخذوا فاس الجديد (المدينة البيضاء) [1] التي أسسها يعقوب بن عبد الحق، أول ملوك بني مرين سنة 674ه/1275م عاصمة لهم، وقد حرص على تصميم المدينة لتكون مركزا للحكم. ويبدو أن اتخاذ المرينيين لفاس كعاصمة لهم لم يمنع من احتفاظ مراكش برمزيتها السلطوية ،كما برزت تلمسان هي الأخرى كقاعدة مهمة في مسار الأحداث السياسية خلال الفترة المرينية حيث احتضنت أبرز قوة معارضة للمرينين ممثلة في سلطة بني عبد الواد. أثناء محاصرة مدينة تلمسان، والذي امتد لنحو مائة شهر تم بناء مدينة المنصورة، والتي حملت اسم تلمسان الجديدة وكانت من "أعظم أمصار المغرب، فقد اختط يوسف المريني "بمكان بسط قصرا لسكناه ثم أمر الناس بالبناء حول ذلك فبنوا الدور والمنازل الرحيبة"[2] وظلت المدينة قائمة إلى أن خربها آل يغمراسن عند مهلك السلطان يوسف وارتحال جيوشه عنها [3]وفي إشارة للعمري في مسالكه لظاهرة التمدين المرينية :"قواعد الملك بهذه المملكة ثلاثة: وهي فاس، وهي قاعدة الملك تم مراكش، وهي قاعدة الملك الثانية، ثم تلمسان، وهي قاعدة الملك الثالثة... وأما المدن الكبار بهده المملكة فهي اثنان وأربعون مدينة"[4]، لا شك أن هذا العدد الذي قيده العمري لعدد مدن المغرب في عهد المرينيين يجعلنا أمام مشهد حضري هام، ينم عن تطور عكس ما كان عليه الحال من قبل .

"في قلب المغرب" لويس بوت ـ ترجمة: عبد الرحمان شباب

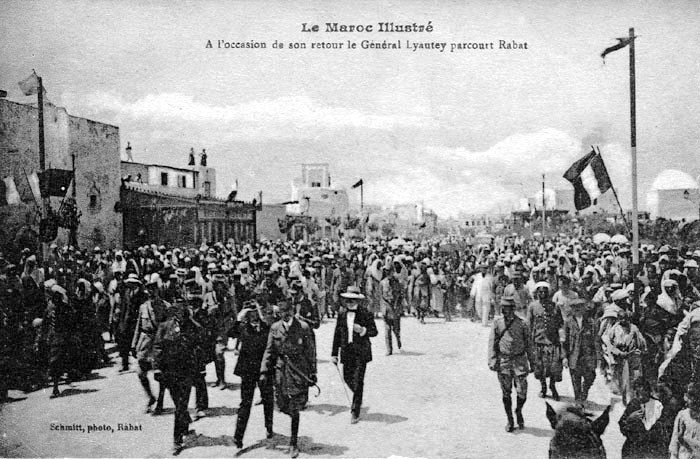

تعددت الكتابات الكولونيالية / الاستعمارية وتنوعت ؛ وذلك خدمة للمستعمر قصد تسهيل عملية التوسع والسيطرة على البلدان ونهب ثرواتها ، وقد جيشت البلدان المستعمِرة جيوشا في أثواب علماء نفس وانثربولوجيين وسوسيولوجيين وأدباء واطباء و كتاب زارو البلدان المستهدفة ؛ فما تركوا كبيرة ولا صغيرة الا وسجلوها واحصوها ، فنقلوا ا كل ما يمكن أن يسهل لهم عملية الاستيلاء ، ومع ذلك فقد قدمت هذه الكتابات صورة واضحة عن الشعوب والبلدان في تلك الفترة ، وقد كثر الكتاب الكولونياليون الذين كتبوا عن مجموعة من البلدان منها المغرب نذكر منهم على سبيل التمثيل لا الحصر : ميشو بللير و رونيه باسيت و موليراس وإدموند دوتي ولويس بوط ... وكل كتاباتهم رغم ما تحمله في طياتها من سوء نية ؛ الا أنها تستحق القراءة والمدارسة ، وقد آثرت هذا النص من كتاب في " قلب المغرب " للويس بوت وقمت بترجمته الى اللغة العربية ؛ محاولا مشاركة القارئ الكريم قراءتي وتوجيهه الى هذا النوع من الكتابة .

« AU CŒUR DU MAROC » LOUIS BOTTE

ترجمة نص من كتاب " في قلب المغرب " لويس بوت . من ص 122 الى ص 131

وهوكتاب مصور يضم 61 صورة ورسم و 3 خرائط بالاسود النشرة الثانية مكتبة هاشيت 79 شارع سانت جرمان باريس (1913)

ثقافة العولمة وعولمة الثقافة - عبدالرحمان شباب

مقدمة:

غدا في العقود الأخيرة تداول مفهوم العولمة بشكل واسع ؛ مع ما واكبه من مفاهيم تفيد الدلالة على المفهوم نفسه من قبيل الكونية والكوكبية...ورغم انتشار المصطلح بشكل واسع ؛ وتعدد الكتابات المتنوعة في الموضوع ؛ مع ما صاحب ذلك من ربط مفهوم العولمة بمفاهيم أخرى كالثقافة على سبيل المثال ؛ فإن تدارس الموضوع ونقاشه لم يكتمل بعد ؛ وستبقى الأقلام والنقاشات والندوات والمؤتمرات سارية تخوض في الموضوع كل من جانب اختصاصه وزاوية رؤيته ؛ مادام تأثير العولمة قائما في الكو ؤين والانسان.

وسأقدم في هذا المقال بعض التعريفات الاصطلاحية للعولمة والثقافة ؛ لأناقش بعد ذلك علاقة الثقافة بالعولمة من خلال مفهومين رئيسين : ثقافة العولمة وعولمة الثقافة .

تعريف الثقاقة: (Culture)[1]

هو من المفاهيم المعقدة ؛ وقد عبر عن ذلك رايموند وليامز بقوله :"لا اعرف كم مرة تمنيت لو انني لم اسمع بهذه الكلمة اللعينة " [2] ومع ذلك فهو يحاول ان يقدم لنا تعريفا للثقافة باعتبارها :" طريقة معينة في الحياة ،سواء عند شعب ،او فترة ، او جماعة " [3] وهذا التعريف في الواقع هو تعريف انثروبولوجي اثنوغرافي للثقافة ؛ ومعنى ذلك ان الثقافة يمكن ان تعرف انطلاقا من وجهة نظر كل علم او تخصص ؛ ولعل هذا هو السبب الذي جعل مفهوم الثقافة معقدا وفسيحا لذلك لا نستغرب الكم الهائل من التعاريف المختلفة التي اعطيت للثقافة ليس المجال هنا لذكرها.

حوار مع عزالدين عناية: القدرات العربية في علم الأديان ضحلة- حاورته باسمة حامد

- في كتابك "العقل الإسلامي: عوائق التحرر وتحديات الانبعاث" نبّهت إلى ضرورة فهم عميق للدين في المجتمعات العربية التي يتصارع عليها قطبان متضادان (الإسلام السلطوي والإسلام الأصولي).. ضمن هذا التجاذب.. هل يمكن التعويل على الاجتهاد الفردي والجماعي للوصول إلى فكر ديني حقيقي ينهض بالمجتمع وينأى بنفسه عن التوظيف السياسي؟

* الوصول إلى فكر ديني موضوعي يعني الوصول إلى تمثّل عقلي للدين، متخلّص من اللامعقول والأسطرة والأدلجة، وبلوغ رؤية متزنة في علاقة النص بالواقع. ولن يتأتى هذا سوى بوعي سوسيولوجي عميق بمسار تشكّل الفكر الديني لدينا. أما مسألة التوظيف السياسي للدين، فلا مراء أن الإسلام بطبعه هو دين سياسي، منذ إرساء دولة المدينة وإلى الراهن. ولا سبيل للخروج من إشكالية علاقة الديني بالسياسي في بلاد العرب إلا بتحرير السوق الدينية ونزع الاحتكار والمونوبولات في هذا الحقل أي كان مأتاها.

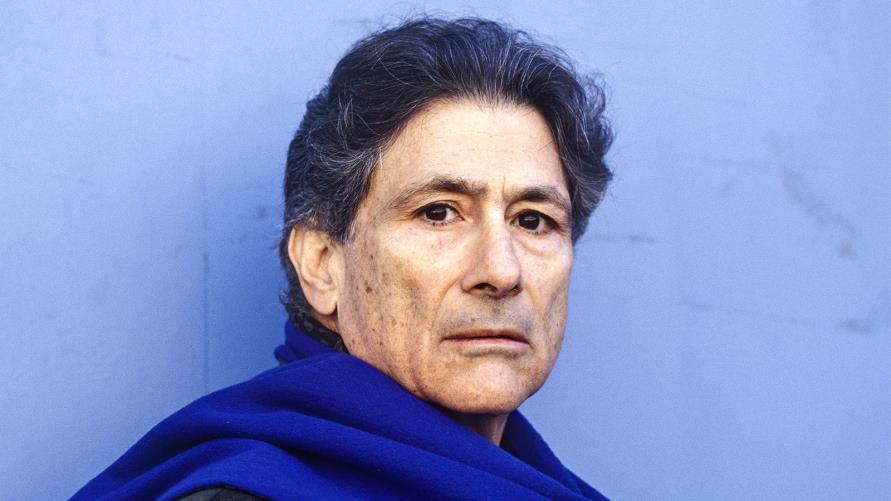

إدوارد سعيد: مثقف المضطهدين وناقد الاستشراق المؤدلج - انغير بوبكر

غيب السرطان المفكر والباحث والناقد الفلسطيني ذا الحضور العالمي المتميز الراحل ادوارد سعيد يوم 25 شتنبر 2003 عن عمر يناهز ثمانية وستين عاما بعد حياة ثقافية وفكرية وفنية خصبة وغنية، استطاع في حياته ان يفرض نفسه كمثقف مفكر مؤمن بقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان بالعالم الثالث و ان يشكل تيارا ادبيا نقديا مضادا للاستعمار والافكار الكولونيالية قائم الذات في الاوساط الجامعية الغربية وخصوصا الامريكية ، كما ناضل من اجل تصحيح صورة الاسلام وفلسطين خصوصا في اوساط النخبة العلمية الغربية داحضا بذلك مجموعة من اراء المستشرقين الذين شوهوا الاسلام والقضية الفلسطينية وربطوهما بالارهاب والتطرف ومعاداة الاخرين .

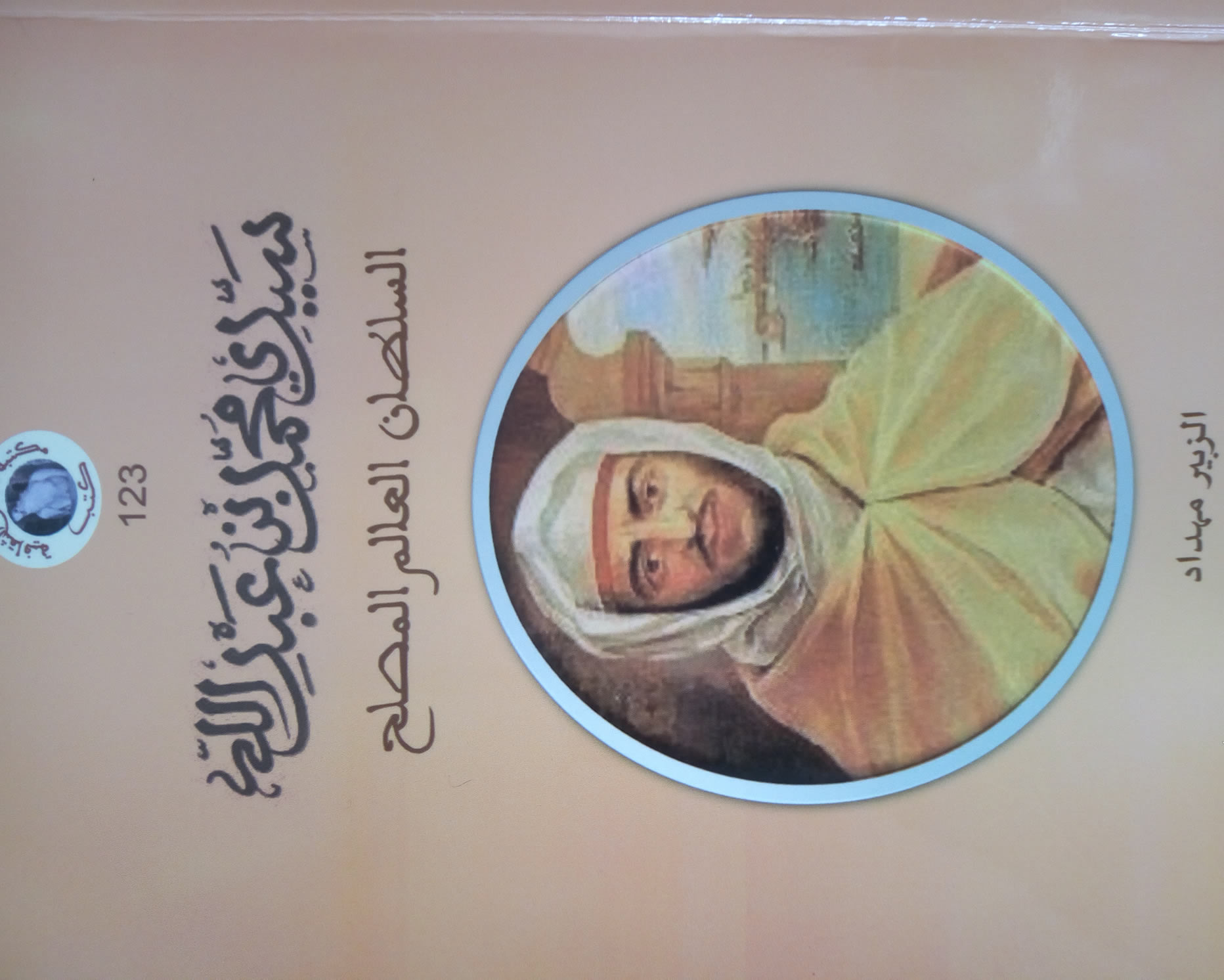

عرض كتاب : " سيدي محمد بن عبد الله السلطان العالم المصلح" للزبير مهداد - أحمد سوالم

صدر مؤخرا (2018 ) ضمن منشورات مكتبة سلمى الثقافية بتطوان، كتاب " سيدي محمد بن عبد الله السلطان العالم المصلح "[1] للزبير مهداد، يقع في 210 صفحة من الحجم المتوسط، موزعة على ثمانية فصول ومقدمة وخلاصات إضافة إلى الفهرس وقائمة المراجع.

توقف الفصل الأول للكتاب، عند السياق التاريخي لمرحلة حكم السلطان محمد بن عبد الله أي فترة القرن الثامن عشر الذي اتسم بكونه قرن المتناقضات: بين عالم أوربي، سمته التقدم والازدهار وثورات سياسية ( مناهضة كل أشكال الاستبداد والحكم المطلق ) واقتصادية (الثورة الصناعية التي إنطلقت من بريطانيا )، واجتماعية (الثورة الفرنسية سنة 1789م)، في مقابل ذلك كانت السلطنة العثمانية تعيش مرحلة التدهور والتفكك، حيث توالت هزائمها العسكرية ودب الفساد السياسي في صفوف الحكام والجيش الإنكشاري، ما نثج عنه ظهور حركات تحررية في الإيالات العثمانية كاليونان وصربيا ومصر.

إشكالية التضليل الإعلامي: لمحة سوسيو-تاريخية عن وظيفة التضليل التلفزي - حمزة أيت الحسين

تقديم عام

إن المادة السوسيو-تاريخية المتراكمة حول تاريخ الإنتاج الذهني المتعلق بعناصر علاقة السلطة/النخبة بباقي شرائح المجتمع على مر العصور التاريخية لتؤكد، بما لا يضع مجالا للشك، وجود نظرة مزدوجة اتجاه هذه العلاقة؛ أحد أوجه هذه النظرة يتمثل في ما يمكن تسميته بـ "المعرفة المرغوب فيها" والآخر في نقيضه؛ أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم "المعرفة الغير مرغوب فيها"، وكلاهما خاضعان للنظرة العمودية للسلطة السياسية القاهرة، عبر بوابة التضليل بشتى وسائلها وأنواعها.

في هذه الورقة المختصرة نحاول الوقوف على أهم مناحي وظيفة التضليل التلفزي في علاقة مع التأثير على ذهنية الجيل الحالي، ضمن سياق استحضار علاقة السلطة السياسية بباقي شرائح المجتمع؛ خاصة منها المثقفة و"المزعجة" والسعي الدائم لاستمالتها وتخدير وعيها بشكل مكثف؛ وفي الآتي يرد معنا تحليل وضيفة التضليل، تبعا لنوعية القيم والأفكار والمعلومات المتدفقة التي يستهلكها المتلقي في علاقته بالإنتاج التلفزي:

مدرسة الحوليات الفرنسية: ظروف النشأة وأهم الافكار - وليد موحن

مقدمة:

التاريخ هو ماضي الإنسانية في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والفكرية،وأساس الآونة الحالية،ورهان الأزمنة الآتية فمن فهمه ومعرفة قوانينه والاتعاظ بمواعظه ومعرفة رجالاته الدين اثروا فيه يسير الإنسان نحو التقدم المنشود ،ومن هنا جاءت أهمية فلسفة التاريخ باعتبارها العلم والمعرفة التي تهتم بفهم تطور الأحداث التاريخية وصيرورتها والعوامل المتحكمة فيها .

ظهرت فلسفة التاريخ أول مرة كفكر مع العلامة المسلم عبد الرحمن ابن خلدون الذي يعود له الفضل الكبير في تثبيت أسسها،وظهر هذا المصطلح كأول مرة كلفظ مع التنويري الفرنسي فولتير،لكن على ما يبدو أن فعل التفلسف في التاريخ قديم قدم الزمن حيت نجد بعض آثاره في كتابات الإغريق القدماء مثلا كتاب أرسطو "السياسة" و"الجمهورية" لأفلاطون ،كما أن القرآن خصص أكثر من نصفه للوقائع التاريخية أو ما يصطلح عليها بأساطير الأولين، فالله تعالي يدعونا في الكثير من آياته إلى النظر في التاريخ ومعرفة سننه حيث يقول الله تعالى في كتابه المبين[1]" قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين" فهده الآية تدعونا بصراحة إلى البحث في سنن الله وقوانينه،ومع تقدم العصور والعلوم وتوفر الوثائق والأرشيفات تقدمت فلسفة التاريخ وظهرت العديد من النظريات والمدارس والاتجاهات،وسيكون في صلب اهتمامنا في هذا العرض هو المدرسة الحولية الفرنسية التي ظهرت انطلاقا من سنة 1929 وسرعان ما انتشرت أفكارها في سائر أنحاء المعمور،كاستمرار للحركية في ميدان الكتابة التاريخية وكرد فعل علي المدرسة الوضعانية التقليدية الوثائقية الألمانية. .