محاولة الكتابة عن عالم كبير من طينة ووزن الدكتور محمد اركون، تجربة مهمة وضرورية لكنها شاقة .لان فكر محمد اركون يتميز بالغزارة والموسوعية والدقة الكبيرة مما يصعب على غير المتخصصين مثلي الادعاء بالاحاطة الشاملة بفكره و مخرجاته النظرية والفكرية. لكن قررت المغامرة وركبت موج التحدي لاكتب اسطرا قليلة لا توفي الرجل ما يستحقه من دراسات ومناقشات ولكن على الاقل للمجتهد المخطئ اجر الاجتهاد. لمحمد اركون اسهامات هامة تأسيسية فيما يتعلق بفهم المنظومة الاسلامية بجميع مكوناتها ، بل انه من الداعين الرئيسيين لإعمال منتجات الفكر العلمي النقدي لتفكيك واعادة بناء تصوراتنا وتمثلاتنا عن الفكر واللاهوت الاسلاميين خصوصا وان المنهجية الكلاسيكية التي تتكئ على الفكر الدوغمائي انتشرت واستولت على افهام الناس وحصرت تفكيرهم في مسلمات يقينية ايمانية يصعب التشكيك فيها بالنسبة للمؤمنين بها.

الهوية الكونية ومأزق الهوية الخصوصية - عبد الكريم نوار

يعرف العالم في الآونة الأخير جملة من المتغيرات نكاد نقول إن استمراريتها ستغير الخريطة الدولية ، وقد لعبت الهويات دورا مهما في بروز هذه المتناقضات الجديدة، فبالعودة إلى تاريخ البشرية لاستقصاء أهم أحداثه، سنجد أن الانسان لما حقق كينونته تحققت معه هويته، فهوية الانسان هي الإنسانية، وهي ما يتميز به عن باقي الكائنات التي تشاركه الوجود ولأن الانسان مثله مثل جميع الأشياء والظواهر خاضع لمنطق التطور والتغير والحركة، فعبر تطور سيرورة التاريخ البشري من المتناقضات ظهرت تشكيلات اجتماعية انطلقت من العشيرة حيث شعور البدائي بالانتماء الهوياتي، مرورا بالقبيلة ثم الوطن وصولا إلى الأمة، فالبرديغمات التي عرفها البشر كونت عنده تصورات حول ذاته، ومما لا شك فيه ان المراحل المتقدمة التي عاشتها البشرية افرزت تناقضات جديدة وسط العائلة أولا ثم وسط القبيلة وبعدها وسط الوطن والأمة. غير أن تعدد الهويات الفردية والجماعية حملت في أحشائها تجارب مدمرة من الفتنة و الحروب و الاقتتال؛ ففكرة الهوية فتنت البشرية: ماذا نعني اذن بالهويات الخصوصية؟ كيف ساهم التنظير الخاطئ في السقوط في النزعة الفاشية؟ ماهي نتائج هذه التنظيرات على المستوي العملي ؟ ما السبيل للخروج من دوامة الهويات (المغلقة) وبناء هوية كونية بعيدا عن الهيمنة المعولمة ؟ ماهي الهوية الكونية وما مقوماتها ؟

اللغة العَربيّة ... هذه العَجائبيَّة - رشيد سكري

ـ 1 ـ

لازال لم يهدأ أ ُوَار حرب قذرة ، على اللغة العربية ، تشنها جهات مجهولة وغير معروفة . جهات تنفذ أجندات على حساب اللغة العربية العريقة ؛ عراقة التاريخ الإنساني . إن الانتصار للدّارجي والعامّي فهيهات ! هيهات !

إن اللغة العربية ؛ هذه العجائبية ، أكبرُ من ذلك بكثير . فهي ليل لا صبح له ، بل بحر لا ساحل له .

إن الحروب ، التي أرست دعائم العربيّة ، أسست لتقعيد بـُني بالإسمنت المُسلـَّح . فلـُهـْوة هذا الوغى ؛ لغات سابقة عن العربية ؛ كالآشورية والكلدانية و اللغة المصرية القديمة وغيرها... فالانتصار بات حليفا محلفا للغة العربية . فخوفا ووجلا على سليقة يعشقها القاصي قبل الداني ، من أن تذهب برمية نرد على طاولة الندماء ، قام المقعدون ، ولم يقعدوا على وثير الأرائك في مكاتبَ تدمع مكيفاتها . بل جابوا فيافيَ و فلاة ، بأقدام حافية و بحوزتهم تين يابس ولبن، بحثا عن حفنة من كلام يضيفونه إلى لسانهم ، ويغذي سليقتهم بما يضمن تواصلهم المادي والمعنوي . فمهما حاولنا أن نبحث عن رواد هذه الفترة ، فإننا سنجد، لا محالة ، حسب المرحوم طه أحمد إبراهيم، في كتابه " تاريخ النقد الأدبي عند العرب" ، ابن سلام الجمحي الذي كان له الفضل كل الفضل في جمع شعر متناثر شرقا وغربا من شبه جزيرة العرب . فما كان لكتابه ، " طبقات الشعراء " ، إلا أن تهتز له ، أوائل القرن الثالث الهجري ، الساحة الثقافية العربية ، وتعتبر حدثا استثنائيا . ومنه كان له كبير الأثر في تعزيز مشهد اللغة العربية ، بكلام موزون و مقفى يدل على معنى . ولا هدف من وراء ذلك ، سوى استبانة أبعادها الإيقاعية و الدلالية والجمالية أيضا ، تيسيرا للتشبث الجامد ، للناطقين و غير الناطقين ، بأهداب هذا الانتماء الرحب الوفير للغة العربية.

اللاهوت المسيحيّ وعَقبات التجديد - عزالدين عناية

يشكّل مطلب "الأَجُورْنامِنْتو" (التجديد) تحدّياً عويصاً للمسيحية المعاصرة، بوصفه الرهان الملحّ لإخراج اللاهوت من ربقة البراديغم القروسطي وولوج عصر الحداثة، بعد أن باتت الكنائس خاوية والساحات عامرة، كما يتردد في أوساط المراقبين للشأن المسيحي. فمنذ اعتلاء البابا بنديكتوس السادس عشر (جوزيف راتسينغر) كرسي البابوية، وإلى حين تخلّيه المباغت والصادم عن مهامه في الثامن والعشرين من فيفري 2013، تمحورَ هاجسُه في الإلحاح على خوض غمار تحوير مؤسسة الكنيسة. بقصد تحريرها من براثن المؤسساتية الطاغية وجهازها البيروقراطي الجاثم، الذي يوشك أن يخنق روح الدين، كما أوضح راتسينغر في كتابه "نور العالم" (روما، 2010). بعد أن تحوّلت الكنيسة إلى مؤسسة دنيوية متلهفة على الربح والسطوة والجاه. فقد لمس راتسينغر، خلال فترة بابَويته، أزمة الكنيسة، الأمر الذي جرّه إلى أن يعلن أمام الكوريا الرومانية -هيئة كبار الكرادلة- قبل اتخاذ قرار الاستقالة "إن جوهر أزمة الكنيسة هي أزمة لاهوتية. وفي حال تعذّر إيجاد حلول، وعدم استعادة الإيمان حيويته، لِيصبح قناعة عميقة وقوة حقيقية بفضل اللقاء مع يسوع المسيح، فإن مجمل الترقيعات الأخرى لا معنى لها".

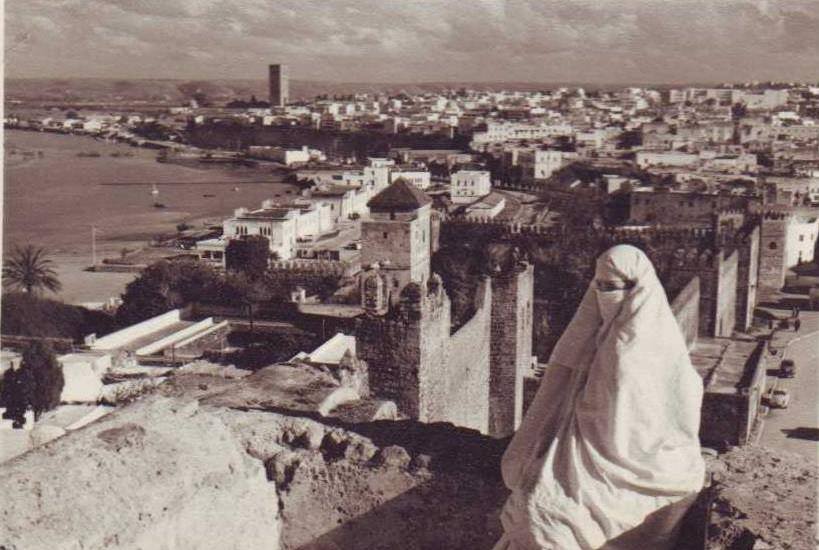

الفتن والاضطرابات في تغيير معالم المدن بل واندثارها - رشيدة الشانك

أحيانا يتدخل المعطى البشري ليصبح أكثر قسوة على الإنسان من الطبيعة ،لا يمكن لأحد أن يتجاهل دور الحروب والفتن والاضطرابات في تغيير معالم المدن بل واندثارها، وإن كانت كلمة تخريب هي أكثر استعمالا وتداولا. فتأثير الحروب يفوق أحيانا ما تحدثه الكوارث الطبيعية، اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا. خاصة أن الدولة الوسيطية كانت دولة عسكرية بامتياز،حيث أولت جل اهتمامها لقضايا الجهاد داخليا وخارجيا ضد الخصوم والمتنافسين[1]، وخاصة الفترة المتأخرة ضمن حياة الدول والتي تتميز في الغالب بظهور عصبية منافسة مطالبة بالحكم .

في الواقع كانت الثورات وما تلاها من تحركات للقضاء عليها أزمات حقيقية بما كان يترتب عنها عادة من قتل وتدمير وإحراق المحاصيل الزراعية، وتخريب للمدن والقرى واختلال التوازن الاجتماعي بالهجرات والخراب، وتعطيل الحركة التجارية ،بانتشار الخوف في الطرق،وقد تزداد آثارها سوءا إذا رافقتها أو تلتها مجاعات و أوبئة أو هما معا.

علاقة الكاثوليكية باليهودية في التاريخ المعاصر - عزالدين عناية

تُعدّ "نوسترا آيتات": -Nostra aetate- أو "مجلس الحوار مع الأديان غير المسيحية" المؤسسةَ الأهمّ التي أنشئت عقب مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965)، بوصفها المرجع النظري والعملي لعلاقة الكاثوليكية مع الأديان والتقاليد غير المسيحية. وضمن هذا السياق حازت اليهودية موضعا متقدّما في علاقتها بكنيسة روما. في الفترة الأخيرة، وبمناسبة مرور ما يزيد عن نصف قرن على حصول ذلك التحوّل في الكاثوليكية، جرت حوصلة لتلك التطورات مع الجانب اليهودي وردت في عرض صادر من قِبل الكردينال كورت كوش والمونسنيور بريان فارل ورجل الدين نوربارت هوفمان على أعمدة صحيفة "الأوسرفاتوري رومانو" لسان حاضرة الفاتيكان، نورد فحواه كالآتي:

تأثير "نوسترا آيتات" على مدى الخمسين سنة الأخيرة

ساهمت "نوسترا آيتات"، إضافة إلى وثائق مجمع الفاتيكان الثاني، في إرساء توجه جديد للكنيسة الكاثوليكية، طبع علاقة الكنيسة بالشعب اليهودي وباليهودية بأهمية بالغة مقارنة بما ساد سابقا من تحفظات من كلا الجانبين، لا سيما وأن تاريخ المسيحية قد شابه تمييز في مقابل اليهودية بلغ حدّ محاولة القلب الديني القسري لليهود. وعلى أساس هذه العلاقة الشائكة، ما كانت العلاقة سوية بين الطرفين، فقد بقي اليهود دائما في وضع الأقلية أمام الأكثرية المسيحية المتنفذة. ولكن ما انجر عن أوضاع المحرقة في أوروبا أثناء الحقبة النازية، دفع الكنيسة للتفكير من جديد في علاقتها بالشعب اليهودي.

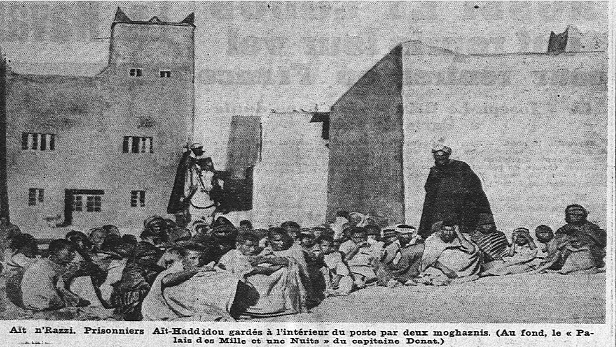

معركة تاحيانت محطة نوعية في تاريخ مقاومة أيت حديدو للإستعمار الفرنسي – عدي الراضي

كان يوم 8 يونيو من سنة 1929 متميزا في تاريخ المقاومة بالمغرب؛ حيث شكل صدمة قوية للسلطات الاستعمارية.التي لم تكن تتوقع الهجوم المباغت لرجال أيت حديدو الشجعان على قواتها والذي خلف خسائر مادية وبشرية في صفوف الجيوش الفرنسية وبعثر اوراق والخطط الاستعمارية بأعالي زيز خاصة وبالمغرب كافة.

ولفهم المعركة وأطوارها كما تحكيها الرواية الشفوية ؛وتقارير مراكز الشؤون الاهلية بالمنطقة؛ومذكرات الضباط الفرنسيون الذين عايشوا الحدث كأهم مصادر تم اعتمادها في هذا المقال التاريخي المتواضع ؛يجب إلقاء نظرة تعريفية عن القرية التي احتضنت شعابها المواجهة السالفة الذكر انسجاما مع قاعدة تفاعل الزمان والمكان في صنع الاحداث التاريخية.

التعريف بقرية تاحيانت ميدان المعركة.

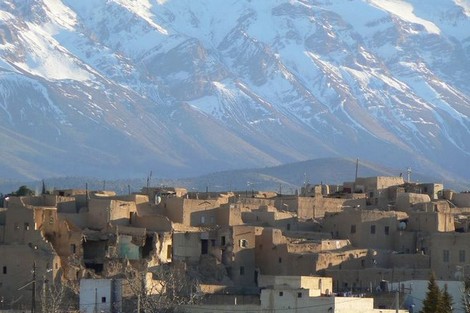

قرية تاحيانت من القصور الواقعة بأعالي زيز؛ والتابعة إداريا لقيادة وجماعة أموكر دائرة إميلشيل إقليم ميدلت بجهة درعة تافيلالت.

قصور ميدلت(3): بوزملاَّ.. السوق الدائم - محمد اعزيرو

ميدلت مدينة القصور بامتياز، بمجرد التوغل بين دروب القصبات وأزقتها شيء غريب يشدك إليها، وتحار في أمره، هل هو بساطة ساكنيها أم جمالية المشهد؟ كلما سافرنا في الماضي نقتفي التحولات التي شهدتها المنطقة على مدى متطاولٍ من الزّمن، ونتتبع الحضارات التي كانت ومازالت أثارها ازدادت الحيرة وكثرت الأسئلة. في رحلتنا هذه سنحط الرّحال في قصر من قصور المدينة، لنستفسر مساكنه، فهي تروي الكثير من الحكايات عن الإنسان وقدرته العجيبة على استخدام مواد بسيطة للتكيف بشكل مثالي مع الطبيعة؛ إنه إغرم ن "بُوزْمَلاَّ".

يتميز هذا القصر المحصّن بشكله المستطيل بأبراج في الزوايا وباب مفتوح جهة الشرق، شكله وحجمه يقارب حجم "إخرمجيون" القديم، وهي من القصور الحديثة كونها حافظت على شكلها الهندسي مقارنة مع قصور أكبر حجما وبأشكال غير متناسقة، فقدت هندستها نتيجة التطور العمراني والنمو الديموغرافي أو نتيجة هدمها. القصر فقد الكثير من معالمه نتيجة الزحف العمراني، حاليا يعرف عملية ترميم قد تعيد له بعضا من تاريخه. موقعه على الضفة اليسرى نزولا لواد أوطاط، يجعله مركزا استراتيجيا بالنظر للمسافة التي تفصله عن باقي التجمعات السكنية المنتشرة على طول الوادي، فاستقرار السلطان الحسن الأول في محيطه خلال حركته سنة 1893م خير دليل، وكذا مكوث المولى إسماعيل بالمنطقة حسب روايات لم يتسن لنا التحقق منها.