جديد الموقع

عبرَ ك،

تكسَّرَ وجهي إلى ألفِ احتمال،

عينٌ عمياء،

والأخرى تُحدِّقُ فيَّ من زوايا متنافرة،

كلُّ شظيةٍ تحكي عني حكاية.

أمدُّ يدي لألملمَ ملامحي،

فتنزفُ أصابعي

نزفَ الذكرياتِ،

ماضٍ يبعثُ من رماده.

كلُّ شقٍّ في الزجاجِ

تمهيد

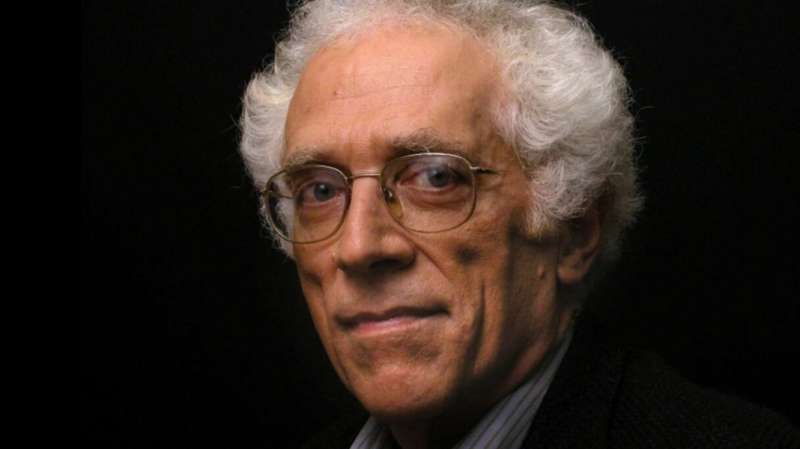

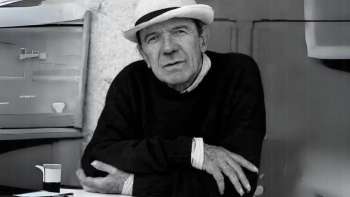

ميشيل سير ولد في 1930/09/01 و توفي في: باريس بتاريخ 2019/06/01 هو فيلسوف ومؤرخ للعلوم ومؤلف فرنسي. تم قبوله في الأكاديمية البحرية في عام 1949، والتي استقال منها بعد فترة وجيزة، للتحضير للامتحان التنافسي لمدرسة المعلمين العليا في باريس في مدرسة ثانوية باريسية، في عام 1952. باعتباره نورماليان، تم قبوله بعد ذلك بالمرتبة الثانية على قدم المساواة في مجمع الفلسفة في عام 1955. من عام 1956 إلى عام 1958، شغل منصب ضابط بحري في سفن مختلفة تابعة للبحرية الفرنسية: سرب الأطلسي، إعادة فتح قناة السويس، الجزائر، سرب البحر الأبيض المتوسط. وفي عام 1968 حصل على الدكتوراه في الآداب ونشر كتابه الأول "نظام لايبنتز ونماذجه الرياضية" . وتبع ذلك العديد من الأعمال المخصصة لهيرميس مما أكسبه النجاح. وتظل سلسلة «هيرميس» المكونة من خمسة مجلدات تمتد من عام 1969 إلى عام 1980 من أعماله العظيمة. وفي عام 1969 تم تعيينه أستاذاً لتاريخ العلوم في جامعة باريس 1 بانتيون-السوربون. كما قام بالتدريس في الولايات المتحدة، حيث أصبح أستاذاً في جامعة ستانفورد في عام 1984. تم انتخاب ميشيل سير لعضوية الأكاديمية الفرنسية في 29 مارس 1990. وفي عام 1994، تم تعيينه رئيسًا للمجلس العلمي الذي أطلقه جان ماري كافادا. يشارك كل يوم أحد، من 2004 إلى 2018، في عمود " معنى الاحداث" مع ميشيل بولاكو. كان ميشيل سير، مؤلفًا لما يقرب من مائة عمل ومقال، مفكرًا مشهورًا عالميًا، وكانت أعماله متعددة التخصصات تتعلق بنظرية المعرفة في العلوم والبيئة والفن والفلسفة. كان مؤلفًا غزير الإنتاج، وكان ينشر كتابًا واحدًا تقريبًا في السنة وأحيانًا كتابين. من بين مقالاته الأكثر شهرة: "جماليات كارباتشيو" (1975)، "الحواس الخمس" (1985)، "بوسيت الصغيرة" (2012،) و" قوة الفكر" (2015). لقد كان شخصية فكرية مألوفة لدى عامة الناس. يوجد شارع ميشيل سير في مسقط رأسه في آجا (لوت وغارون) حيث أقيمت جنازته في يونيو 2019. فكيف نظر ميشيل الى سيرته الذاتية واضافاته العلمية؟ وماهي رؤيته لمستقبل العالم؟

مقدمة

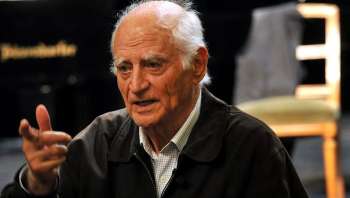

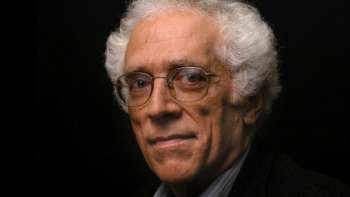

ولد الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز في باريس في 18 يناير 1925 وتوفي هناك في 4 نوفمبر 1995. بدأ النشر منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وتتكون أعماله من مقالات عن شخصيات بارزة في الفلسفة (هيوم، برجسن، نيتشه، سبينوزا، لايبنتز)، أو الأدب (بروست، كافكا، ملفيل، بيكيت)، ولكن أيضًا حول المفاهيم الأصلية التي تم تطويرها من الصياغة الدقيقة للمشاكل (الاختلاف والتكرار، المعنى والحدث، الرغبة والقوة، الطي والباروك...). كما يتضمن العديد من المقالات، حيث نرى الفيلسوف يعود إلى عمله، أو يتدخل في قضايا تتعلق بممارسة الفكر، أو يدعم الأفلام، أو يشير إلى أهمية الكاتب. مدرس عظيم، موهوب بحس تربوي لا مثيل له (قام بالتدريس في باريس الثامنة من عام 1969 إلى عام 1987)، كما ترك الفصول الدراسية حيث فتحت كلماته المسارات التي أدت إلى ظهور كتبه. في مواجهة طلابه، نسمعه يبني مفاهيمه الرئيسية (الترحيل وإعادة الأقلمة، الترتيب، الطية، الحدث، المحايثة، إلخ)؛ ونحن نتبعه أيضًا في طريقه لعبور المجالين الفكريين الآخرين وهما العلم والفن (فرانسيس بيكون والرسم التخطيطي، والسينما وتصنيف الصور). تتميز هذه الرحلة الفكرية، التي جعلت من دولوز أحد كبار فلاسفة القرن العشرين، والتي تميزت بلقاء شخصيات مثقفة مثل جان هيبوليت وفرانسوا شاتليه وميشيل فوكو وبيير كلوسوفسكي، بحقيقة أنها تم تتبعها في عدة مناسبات بصحبة فيليكس غاتاري. إذا كان اسم جيل دولوز، الفيلسوف البارز في القرن العشرين. يدق جرسًا بالتأكيد، فلست متأكدًا من أننا جميعًا قادرون على التحدث عنه بالتفصيل... فيما يلي ثلاثة مفاتيح لفهم فلسفته بشكل أفضل. كتب ميشيل فوكو: "ربما يومًا ما، سيكون القرن دولوزيًا". مع أخذ هذا الاقتباس في الاعتبار، دعونا ننظر إلى المفاهيم الأساسية لهذا المفكر باعتبارها خلق المفاهيم. في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، هز جيل دولوز المشهد الفلسفي من خلال تحويل هذا التخصص إلى صندوق أدوات حقيقي، في متناول الجميع. تقليديا، تم استخدام الفلسفة للعثور على نوع من الحقيقة الأبدية. على سبيل المثال، من خلال تصنيف الأشياء: الوجود/العدم، الصواب/الخطأ، وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لدولوز، عندما تمثل الفلسفة الواقع بهذه الطريقة، فإنها تجمده؛ مما يحد من الفكر عندما ينبغي أن يكون منفتحًا من خلال تفضيل خلق أفكار جديدة. بالنسبة لدولوز، الانفتاح ممكن بفضل المفاهيم: الآلة الراغبة، الصيرورة-الحيوان، الجسد بلا أعضاء، إلخ. وقد ذكر ذلك في كتابه ما الفلسفة؟ (1991): “الفلسفة هي فن تشكيل واختراع وخلق المفاهيم”. هذه المفاهيم هي أدوات تسمح لنا بالتفكير بشكل مختلف، وتحرير أنفسنا من نماذج التفكير السائدة. أو كما يوضح الفيلسوف روبرت ماجيوري: "إن خلق المفاهيم هو محاولة القطع كما تفعل بإزميل، والذي، من خلال النقر على الكل مرة واحدة، سيكشف عن شكل لم تره من قبل، وهو خاص بالفلسفة". تتيح لنا المفاهيم فتح طرق جديدة لفهم العالم والتصرف بناءً عليه، وهو ما يلخصه جيل دولوز على النحو التالي: "المفهوم هو لبنة. يمكننا استخدامه للبناء، ولكن أيضًا لهدم الجدران". فهو لم يفتح إمكانيات جديدة للتفكير فحسب، بل قام أيضًا بدراسة الفلاسفة العظماء وأنتج أعمالًا ألقت ضوءًا جديدًا على تفكيرهم.

- تفكير العقل في اشياء العالم الخارجي ومواضيع العالم الداخلي هو ابجدية لغوية صورية وليست فكرا مجردا متحررا من الابجدية اللغوية في تعبيرها الخارجي الصوتي او في صمتها التعبيري الخيالي فكرا بلا صوت.

هناك تعريف مصطلحي متفق عليه ان اللغة في ابسط تعريف لها هي ابجدية حروفية يمتلك كل حرف فيها صوتا ومعنى. واجد هذا التعريف ناقصا لانه يقتصر على تعبير اللغة عن اشياء وموجودات العالم الخارجي فقط. فأين يكون تفكير الصمت الداخلي المستمدة موضوعاته من عالم الخيال وأحاسيس إشباع الغرائز الجسدية الداخلية؟ الجواب هو تفكير الصمت ايضا تعبير لغوي في ابجدية حروفية لها معنى صوري وتفتقد الافصاح الصوتي خارجيا.

خطأ آخر أجده في تعبير اللغة ابجدية حروفية (صوت ومعنى) يعني في حال انعدام الصوت لا يبقى معنى، وفي انعدام المعنى لا يبقى لغة وهذا ما ينكره تفكير الصمت الداخلي بانه لغة تفكيرية صورية تمتلك المعنى والصوت المدّخر في الصمت اللغوي وفي الحركات الايحائية لاعضاء جسم الانسان كما في ممارسة الطقوس الدينية واليوغا ورقص الباليه والمسرح الصامت. وفي حاجة الجسم الغريزية التي تطلقها الاحاسيس داخل اجهزته.

- تذهب غالبية الفلسفات المثالية الى أن ما لا يدركه العقل لا وجود مستقل له. والحقيقة ان ملايين الموجودات التي نعايشها بعالمنا الخارجي والطبيعة لها وجود مستقل قد يدركه بعضنا او لا يدركه. الوجود الانطولوجي للاشياء المادية لا يتوقف على ادراكنا له ولا على عدم ادراكنا له. انطولوجيا الموجودات في استقلاليتها كينونة لا تاثير للانسان عليها قبل ادراكها العقلي لها.

- الوعي مرحلة ادراكية عقلية متقدمة على ما تنقله الحواس من احساسات. كما ان الوعي تجريد معرفي يتكامل مع مدركات العقل الانطولوجية ولا تربطه علاقة جدلية بها.التكامل المعرفي في وعي الاشياء هو من اجل تغييرها والاستفادة منها على خلاف الجدل فهو تضاد سلبي طارد لكلا النقيضين في تشكيل الظاهرة المستحدثة الجديدة. معرفة الاشياء في عالمنا الخارجي ليست وعيا جدليا معها بل تعريفا عقليا بها من اجل تغييرها. وكل ارادة انسانية يحكمها الوعي القصدي تكون المرتكز الاساس في احراز تقدم افضل في فهم الوجود وتقدم الحياة. ليس هناك وعيا ادراكيا لا يحمل موضوعه معه ولا يحمل هدفه القصدي الذي يسير نحو تحقيقه.

- ما فوق اللغة مصطلح فلسفي له ثلاثة تشعبات :

الاول يطلق عليه الميتالغة بمعنى الفهم السبراناتيكي للغة الذي يعتمد الذكاء الصناعي في الريبوت وغير ذلك من تكنولوجيا متطورة. ويطلقون على هذه الميتالغة اللغة المافوق المتقدمة المتعالية ترانسدتاليا التي تتحدث عن لغة اخرى ادنى منها. مشتركات اللغات في غير صفات النحو والقواعد الذي يشكل هوية لغوية خاصة بكل لغة لا تمكننا من دمج تلك اللغات مع بعضها في وضع قواعد نحوية مشتركة تجمعها. هذا ما حاوله هيرمان سكينر في نظريته السلوك اللفظي ونعوم جومسكي في التوليدية اللغوية.

الثاني ان مافوق اللغة هو اللغة التواصلية التي لا تحكمها ضوابط النحو والقواعد والصرف وغيرها. فهي لهجة فطرية خاصة بجماعة او قوم اكتسبت صفة هوية يتكلمها ويتواصل بها قوم من الاقوام.، ولم تكتسب اللهجة ضوابط المصطلح المتفق عليه على انها لغة خاصة تمتلك كل ضوابط وقواعد اللغة الخاصة بقوم من الاقوام او امة من الامم. شرط اللغة هو المصطلح المتفق عليه في تثبيت نحوها وقواعدها الخاصة بها كي تمتلك هوية لغوية لقوم من الاقوام او مجتمع من المجتمعات. اما اللهجة او الكلام الشفاهي فهو وسيلة تواصل مجتمعية لا تمتلك قواعد ونحو لغة مدوّنة كما نجده عند الاقوام البدائية التي لم تكن تعرف التدوين والكتابة الصورية او الحروفية المتقدمة.

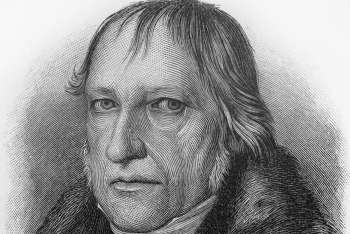

يصنف بعض الفلاسفة (هيجل) وجوب تربية الفرد وتنشئته في اعتماد منهج التفكير الادراكي الجدلي للعقل، وهو مايعزز لدى الفرد والمجتمع تنمية الوعي بالحرية المسؤولة، وتنمية ارادة الاندماج مع الدولة. ويعزز ايضا ضرورة تنمية الوعي الديني والفلسفي.

تربية العقل تربية جدلية منهجية في التفكير وفهم العالم والحياة ليست مسالة سهلة من حيث تباين واختلاف طبيعة الجدل بين الوعي القصدي الانفرادي كسلوك وبين الجدل كفلسفة عقلية لا يمكن تلقينها للفرد تربويا.

كما لا يمكننا اعتبار اكتساب التفكير الجدلي(مدرسيا) يمنح صاحبه ادراك الواقع جدليا. من حيث جدل الواقع يحكمه قانون طبيعي منعزل عن تحقيق رغائب الانسان أو امكانية التداخل معه. والاهم انه لا يوجد عقل ذو طبيعة جدلية بالفكرة ينقاد له تفسير الواقع جدليا.

وسنتناول الجدل في مفهومه الفلسفي الذي هو الاخر يرتبط بالسلوك النفسي للفرد أكثر من كونه فلسفة فهم الحياة. كون الجدل هو وعي ادراكي في فهم الحياة وفق منهج جدلي خاص بفرد لا يمكننا تلقينه تربويا للمجموع. صحيح العقل اعدل قسمة مشتركة بين الناس في التفكير كما يصفه ديكارت لكن خاصية الجدل ليست خاصية عقلية مشتركة تجمع طبيعة تكوين غالبية عقول الناس.

حسب فلسفة هيجل يقول (العقل بطبيعته جدليا) بمعنى ان الجدل خصيصة بيولوجية فطرية طبيعية لا يكتسبها الفرد ولا يتعلمها. من حيث جدل العقل هو الذي يخلق جدل الواقع والموجودات بالطبيعة ولا يكتسبه منها. وفي هذا تضاد جوهري مع مقولة ماركس ان جدل الواقع هو الذي يضفي جدله على تفكير العقل وليس العكس الذي يقول به هيجل.

جوهر فلسفة هيجل هو (المنطق موضوعه العقل) يلاحظ هنا كيف قلب هيجل اولوية المنطق على ثانوية العقل في وقت المنطق هو ماهية ناتجة عن تفكير العقل ولا وصاية لها عليه.. العقل لا يكون موضوعا للمنطق الذي هو ناتج تفكير العقل. ويضيف هيجل ان (المنطق هو علم العقل الموضوعي وعلم العقل الذاتي). من التبرير المسوغ ان يكون المنطق هو علم العقل الموضوعي، اما ان يكون المنطق علم العقل الذاتي عندها يصبح المنطق سلوكا قصديا يقوم على مرجعية علم النفس السلوكي وليس على ادراك العقل لموجودات العالم الخارجي.

شعرت بالزمن يلفني ويعيدني الى سنوات خلت، لما ولجت شارعا يمضي بي الى دروب صغيرة مليئة بأصحاب المحلات التجارية ودكاكين بائعي الذهب ومكتبات تعد على الأصابع. أشهرها كانت مكتبة "عمي قاسم". مكتبة ظاهرها صغير لكن عمقها ككهف من كهوف الأزمنة الغابرة. تطل عليك الكتب من الداخل بكل أحجامها وألوانها ومواضيعها. كان "عمي قاسم" موسوعة، لا يستعمل القلم للتذكر، كانت ذاكرته قوية. ما ان تسأله عن أي كتاب، حتى يجيبك بالإيجاب. نادرا ما يقول لك والحسرة تعصر ملامحه "آسف، لا يوجد." لفني الزمن، وأعاد شريط الماضي أمامي. رأيتني واقفة أمام مكتبة "عمي قاسم"، أنتظر دوري، حيث كانت المكتبة تعرف ازدحاما غير طبيعي. سألته عن رواية "لقيطة" للأديب محمد عبد الحليم عبد الله. اختفى بين كتبه وكان يتحرك ببطء شديد بسبب إعاقة في رجله. يتحرك ويتكئ أحيانا على عكازه وأحيانا أخرى على كتبه. عاد "عمي قاسم" وهو يحمل الرواية مع ابتسامة انتصار عريضة. أخذتها وحضنتها بين يدي كأنني أخاف أن يراها أحد. مشيت كثيرا لكي أصل الى البيت. التفت ساعتها حولي، كانت مكتبة "عمي قاسم "مغلقة. بدون ألوانها الزاهية التي كانت تتراقص أمام عينيك على بعد أمتار. دليل على انها مغلقة منذ زمن. حلت محلها صناديق خضر وفواكه، كان صاحبها يصرخ بأعلى صوته عن الثمن حتى يجلب المارة. بالأمس، كانت مكتبة "عمي قاسم" سيدة المكان، كل المواعيد عند "مكتبة عمي قاسم". لكن لمحتني أمشي بخطى سريعة لكي أصل الى البيت وأبدا في قراءتها. اقتربت من بيتنا المتواجد على بعد 3 كيلومترات من وسط المدينة. أخذت الرواية ووضعتها تحت ثيابي حتى لا يلمحها أحد، وخصوصا أخي الذي كان يرفض أن أقرأ أي كتب غير الكتب المدرسة. لأنه كان يعتقد ان الكتب تفسد سلوك الفتاة. دخلت خلسة الى البيت، وجدت أمي تسألني عن سبب تأخري، أجبتها بأنني كنت أبحث عن كتاب للمدرسة. "أمي"، رغم أنها لم تلج المدرسة يوما، الا أنها كانت دائما تحفزني على الدراسة. ولجت غرفتي وفتحت أول صفحة من الرواية. وبدأت أقرأ.

ان حوار الفلسفة والشعر لا يخلو من التباس وتوتر، رغم أن الوشائج واللحم بينهما ليست منعدمة. واللقاء والالتقاء بينهما، قد حصل غير ما مرة في هذا الجانب أو ذاك. شعر يضمر فلسفة، وفلسفة قد تتوسل شعرا. دون أن يلغي أوجه التمايز والتباين بينهما. رغم أن الفلسفة الكلاسيكية اتخذت موقفا سلبيا من الشعر، بل وناصبته العداء في أحيان كثيرة. بدعوى أن الأدب عموما وليس الشعر فحسب، مجاله الخيال ولا صلة له بالحقيقة، التي هي الشغل الشاغل بالنسبة للفلاسفة. لا سيما وأن الفلسفة الكلاسيكية كانت تعتبر نفسها قولا برهانيا، أو خطابا عقلانيا يقوم على قواعد منهجية صارمة. تتغيا الحقيقة واليقين، وبالتالي لا مكان بين الفلسفة والفلاسفة للشعر والشعراء.

لا أحد ينكر اهتمام الشعر بالإنسان وقضاياه، وبالتالي إمكانية صياغته رؤية حول الإنسان والعالم ومشكلاته. لكننا نكاد نجزم أننا لا نعثر في الشعر عن تاريخ للحقيقة أو تحقيقا لها، أو بالأحرى تصحيحا لها كما هو الحال في تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم. ولا أحد ينكر أن ديدن الشعر هو الخيال، وزاده المحسنات البلاغية وجمالية اللغة والنزعة الخطابية، التي تروم التأثير في المستمع وبعثه على اللذة والانفعال.

علما أن الفلسفة المعاصرة خاصة مع هايدغر ونيتشه، باتت أكثر انفتاحا على الشعر. بل وتوسلته سبيلا للفكر والإفصاح عنه وحقلا لقول الحقيقة التي لم تعد تسعف اللغة العادية في انكشافها وتجليها. يتضح هذا من خلال تنوع الصيغ الأدبية التي يوظفها نيتشه في أعماله الفلسفية: أمثولة[1]، شعر[2]، شذرة، استعارة، مجاز، كناية. رغم ذلك، حتى إذا افترضنا أن الفلسفة جنس أدبي، فإن هذا الجنس زاده المفاهيم والمجردات، يظل مهووسا بالبحث عن الحقيقة والإستكناه والنقد. عندما تحضر فيه الصيغ الأدبية والأضرب البلاغية لا تعدو أن تكون مجرد، وسائل أو أدوات، ربما إذا تمزق حذاء الفيلسوف فإنه قد يستعير من الفنان أو الشاعر حذائه.

قد يغدو هذا القول قابلا للمحو ومجرد لغو، إذا سلطنا عليه مبضع الفلسفة التحليلية مستحضرين التمييز بين قضايا المعنى[3] وأشباه القضايا التي لامعنى لها، أو العلم واللاعلم. فأنصار العقل والقول المنطقي لا يحفلون بالشعر كثيرا، في الجهة المقابلة هناك من يعضد طاقة الحياة، ويقول بم[4]بدأ الصيرورة، ولا يرى في الخيال عبأ على العقل وعلى كل قول حصيف.

سنعرج فهذا العرض على موقفين متعارضين حيال الشعر، وبالتالي علاقة الفلسفة بالشعر، انطلاقا من نموذجين مختلفين، الأول يمثله أفلاطون: ينبذ الشعر من منظور الحقيقة، يقف خلفه أستاذه سقراط ضحية اللغو والخطابة ومكر البلاغة. والثاني يجسده نيتشه مسنودا بهيراقليطس مهووسا بالحياة وطاقاتها مسكونا بمبدأ الصيرورة. وداخل الحقل الشعري نفسه نجد هذا التراوح بين العقل والخيال. فهذا فال[5]يري يقول: «إن القصيدة ينبغي أن تكون عيدا من أعياد العقل[6]". وبخلاف هذا، يرى رائد المدرسة السوريالية أندريه بريتون[7] يقول:" ينبغي أن تكون القصيدة حطام العقل"[8]. فالشعر والفكر حسب تعبير هايدغر[9] نفسه، جاران يسكنان جبلين قريبين، تفصل بينهما هوة بلا قرار، كلاهما يتلقى النور من أعلى، ويبحت عن حقيقة الوجود، غايتهما واحدة، وإن كان كل من هما يسير على طريق غير الطريق. فأحب الأحباب فيما يرى هولدرلين في قصيدة باطيموس[10]، أحب الأحباب يسكنان قريبا، منهكين فوق جبلين منفصلين. فما هي المبررات والمسوغات الفلسفية التي ارتكز عليها كل واحد منهما حيال موقفه من الشعر؟ وهل الحوار واللقاء بين الفلسفة والشعر يصل حد التماهي فيلغي الحدود الفاصلة بينهما؟ ما طبيعة العلاقة بين الفلسفة والأدب عموما؟

الحديث عن موضوع الجمال جعلني أقف وقفة تأملية حائرة ،كيف سأتحدث عن هذا الموضوع الذي يندرج في السهل الممتنع، نظرا لكونه متداخل و عميق و يمكن مناقشته من أكثر من زاوية و مرجعية، وغالبا ما نجده من المواضيع الفلسفية الحاضرة بقوة. وقد كان الاهتمام به بالغا لدى اليونان عبر تاريخ الفلسفة، لكنه مع ذلك يظل منتسبا لمجال المعرفة النظرية و السلوك الأخلاقي أي أنه متعالي عما هو ملموس.

لكن الحديث هنا سيكون عن الجمال شكلا ، بالرغم من أني على إيمان تام بوقع الجمال الداخلي، و الروحي الموجود بسجية الإنسان و فطرته، و انعكاسه على الجمال الخارجي و ربما يجعله يطغى و يغطي رؤية و رأي من حولنا، لننتصر لقول ديفيد هيوم "الجمال ليس خاصية في ذات الأشياء بل في العقل الذي يتأملها".

الإنفلات من المعايير الثابثة و المحلية للجمال

لطالما كان الجمال محل إهتمام بني البشر منذ سالف الأزمنة باختلاف الحضارات، الإنسانية المتعاقبة و المختلفة.

و الاهتمام بالشكل ليس وليد اللحظة أو العصر الحالي فقط، و إنما وجد منذ عصور غابرة، لكن بطرق و تقنيات متباينة،بالإعتماد على الطبيعة و عادات و تقاليد المجتمعات و الحضارات، كالحضارة اليونانية أو الرومانية ،المصرية القديمة و أيضا الصينية و الهندية القديمة، فكل واحدة منها كانت تعتمد على معايير معينة تعتبر مقياسا للجمال آنذاك ،كلون البشرة الفاتح مثلا و العيون الواسعة أو الكمال الجسدي و لون الشعر و شكل الشفاه و الجبهة ، و هذا طبعا دون إغفال الجانب الروحي في المسألة، و بالتالي كان هناك نمط معين للجمال بأوصاف محددة و ثابثة، يجب توفرها في المرأة المنتمية لإحدى الحضارات،و هو أيضا ما يمكن أن نلمسه في المجتمعات الصحراوية التي تعتبر السمنة رمزا للجمال ، حيث يتم إخضاع الفتيات لعملية التسمين منذ صغرهن.

عادة ما يتم تقسيم الشعوب إلى ثلاثة أقسام، حسب التنوع الجيني البيض "القوقاز " و الآسيويون "المغول" و السود "الزنوج"، و تتميز كل سلالة بمواصفات متفردة للوجه و العيون و الأنف و لون البشرة ، تجعل لنا القدرة على اكتشاف جنسية الشخص أمامنا بمجرد النظر إلى تقاسيم وجهه و ملامحه ... مما يحيلنا على مميزات للجمال محلية، تحمل طابع الخصوصية و الإنتماء.

كانت الفترة الممتدة من عام 1918 إلى عام 1928 فترة أزمات واضطرابات اجتماعية مفاجئة في الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن سوى القليل من الهروب من المفارقات المؤلمة التي رافقت العصر الجديد. لا شك أن هذه السنوات من المعاناة التي عاشها البيض والأميركيون من أصل أفريقي على حد سواء كانت أشد وطأة على الأميركيين السود. وعلى أية حال، لم يدخر زعيمها "ويليام إدوارد بورغاردت دو بوا" William Edward Burghardt Du Boisأي جهد في اقتراح رؤية جديدة للعالم على شعبه، والتي كانت تتمثل في الالتزام دون تحفظ بإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي لفترة ما بعد الحرب.

وُلِد وليام دو بوا في 23 فبراير 1868 في "جريت بارينغتون" Great Barrington,وهي بلدة صغيرة في غرب "ماساتشوستس" Massachusetts ولذلك لم يشهد دو بوا أهوال العبودية. كان جده لأبيه هوغونوتيًا" huguenot من أصل "فلاندرز،" Flandres هاجر إلى أمريكا الشمالية عبر هولندا وجزر الأنتيل في بداية القرن الثامن عشر. لا يقدم دو بوا الكثير من التفاصيل حول هذا الفرع من شجرة عائلته. ومن ناحية أخرى، فإنه يعطينا الكثير من المعلومات عن الفرع الأمومي، عائلة "بورغاردت" Burghardt. وصل هؤلاء إلى غريت بارينغتون في القرن الثامن عشر، ومثل البيض، اندمجوا مع تقاليد المدينة وتاريخها. وفي الأمور الدينية، كانوا أحياناً من الأسقفيين، وأحياناً أخرى من الطائفة الكنسية. لم يكن آل بورغاردت أغنياء جداً. ومع ذلك، كانوا يمتلكون منازلهم وبعض الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة. لقد عرفوا الحياة المنزلية والفقر أحياناً. وكان الجد، " أوتو بول بورغاردت" Otto Paul Burghardt قد حصل على حريته وحريه نسله كمكافأة على شجاعته خلال حرب الاستقلال. باختصار، نشأ ويليام الصغير على الجانب المشرق من الفقر.

لقد نشأ في مجتمع متسامح ومتكامل نسبياً. بعد إكماله للدراسات العليا في جامعة فريدريش فيلهلم Friedrich Wilhelm University في برلين وجامعة هارفارد Harvard University، حيث كان أول أمريكي من أصل أفريقي يحصل على درجة الدكتوراه، برز دو بوا على المستوى الوطني كزعيم لحركة نياجرا، وهي مجموعة من نشطاء الحقوق المدنية السود الذين يسعون إلى المساواة في الحقوق. عارض دو بوا وأنصاره تسوية أتلانتا. وبدلاً من ذلك، أصر دو بوا على الحقوق المدنية الكاملة والتمثيل السياسي المتزايد، والذي كان يعتقد أنه سيتم تحقيقه من قبل النخبة الفكرية الأمريكية من أصل أفريقي. وأشار إلى هذه المجموعة باسم العُشر الموهوب، وهو مفهوم تحت مظلة الارتقاء العنصري، وكان يعتقد أن الأمريكيين من أصل أفريقي يحتاجون إلى فرص التعليم المتقدم لتطوير قيادتهم.

كان دو بوا أحد مؤسسي الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في عام 1909. استخدم دو بوا منصبه في NAACP للرد على الحوادث العنصرية. بعد الحرب العالمية الأولى، حضر مؤتمرات عموم إفريقيا، واعتنق الاشتراكية وأصبح أستاذاً في جامعة أتلانتا. بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، انخرط في نشاط السلام واستهدفه مكتب التحقيقات الفيدرالي. أمضى السنوات الأخيرة من حياته في غانا وتوفي في أكرا في 27 أغسطس 1963.

المزيد من المواضيع

فلسفة وتربية

لاضير، ونحن نتطلع إلى عرض محتوى كتاب "فينومينولوجيا الروح"، من أن نتبنى القراءة التي قام بها كريستوف بوتون وإيمانويل رينو لنفس الكتاب. أشار هذان الأستاذان عند قراءة الفصل الأول بعنوان "تجربة الوعي" إلى أنه سعى إلى عدة أهداف، لا يمكن إدراكها كلها عند قراءة المقدمة، وفسرا ذلك، على وجه الخصوص، من خلال حقيقة أن المقدمة تهدف إلى توفير الإطار المنهجي لما سيتحول إلى تحقيق فلسفي في الأشكال المختلفة للمعرفة كما يتم بناؤها واختبارها بواسطة الوعي. يبدأ هيجل بطرح مشكلة المطالبات المتساوية بصحة جميع أشكال المعرفة، من خلال العودة إلى المشروع الكانطي لنقد المعرفة الذي يؤكد محدوديتها غير القابلة للاختزال، ودحضه من قبل شيلينج الذي يفترض الوصول المباشر إلى المطلق. ثم يقدم منهج "فينومينولوجيا الروح" باعتباره الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة وتحقيقا لهذه الغاية يقدم مفاهيم الوعي وصورة الوعي وتجربة الوعي (الفقرات 9-17).

مشكلة فحص الادعاءات بصحة المعرفة (الفقرة 1-8)

تبدأ المقدمة بنقد كانط. بالنسبة لهيجل، لا يتعلق الأمر بالرفض الكامل لمشروعه في نقد المعرفة، بمعنى فحص السؤال "ماذا يمكنني أن أعرف؟"، ولكن بتحديد جهة أخرى غير تلك التي تم تطويرها في "نقد العقل الخالص". الفكرة الشائعة القائلة بأن هيجل وقع تحت تاثير كانط فكرة مغلوطة.

كيف السبيل إلى "استكشاف وفحص واقع المعرفة؟" (الفقرة 9، 165/58) يعيد هيجل هذا السؤال إلى الواجهة من خلال مناقشة الخيار الكانطي، ثم الخيار الشيلينجي، على التوالي. ما عابه على كانط هو في المقام الأول كونه بنى نقده للمعرفة على افتراضات مسبقة لا تخضع في حد ذاتها للنقد، وبهذا المعنى، لم يذهب بالنقد إلى مدى أبعد. ضد الافتراض الكانطي للأصل التجريبي الذي بموجبه ليس لدينا عنه سوى حدس حسي، أكد شيلينج أن المعرفة الفلسفية تتكون من التفكير في الأشياء انطلاقا من الوجود المطلق الذي يتوقف عليه واقعها، بناءً على معرفة المطلق التي يوفرها الحدس العقلي. يرفض هيجل هاتين الطريقتين المتعارضتين لضمان حقيقة المعرفة من خلال نهج تأسيسي: تأسيس العلم في معرفة ملكات المعرفة (كانط)، تأسيس العلم في المعرفة المباشرة للمطلق (شيلينج). يوضح هذا النقد المزدوج البعد المناهض للتأسيسية في الفلسفة الهيجلية، والذي، بدلاً من البحث عن أساس للحقيقة، يهدف إلى تجذير الشك في صحة المعرفة، أو، كما سنرى، "شكوكية في طور الإنجاز" (§6، 161/56).

قام هيجل بخطوتين في جوابه على السؤال: ما نوع الحقيقة التي تحيل إليها القضايا الرياضية؟ في الأولى أوضح أن الرياضيات تخضع، مثل الفلسفة، للديالكتيك. فبعيداً عن أن يكتفي ببيان نتيجة مجردة، يجب على عالم الهندسة أن يقدم برهاناً عنها، ويربط هذه النتيجة بالأسباب التي أدت إليها. ولذلك لا توجد "إجابة واضحة" في الرياضيات، بمعنى أنه يمكننا إعطاء إجابة فورية لمشكلة ما، دون عملية جدلية.

في الرياضيات، يعد البرهان لحظة أساسية من لحظات الحقيقة، حتى لو لم نكن واعين بها دائما: "حتى في المعرفة الرياضية، ما يزال الطابع الأساسي للبرهان بعيدا عن أن يكون معناه وطبيعته لحظة من النتيجة الصحيحة: في هذه النتيجة يكون البرهان على العكس النقيض من ذلك شيئا قد مضى واختفى".

مع البرهان يظهر الجدل: ذلك الذي يربط النتيجة بالأسباب التي أدت إليها، ولكن أيضا الذي يوحد الذات (عالم الرياضيات) بالموضوع (المبرهنة) في عملية المعرفة. فعلا، إنما عن طريق البرهان سيقتنع عالم الهندسة بالنتيجة (المبرهنة)، وسيمنحها موافقته الباطنية:

"لن نعتبر عالم الهندسة شخصا يحفظ نظريات أقليدس عن ظهر قلب، أي من الخارج، دون أن يعرف براهينها، دون أن يستوعبها […] بطريقة استبطانية".

لكن سنجد هنا العلاقات الجدلية التي سوف تقام بين الذات والموضوع، بين الوعي وموضوعه. هكذا، "حتى الحقائق المجردة من النوع المذكور كأمثلة ليست معفاة من حركة الوعي الذاتي"، هذه الحركة الجدلية التي وصفناها أعلاه.

الأمر نفسه ينطبق على الحقائق التاريخية (تاريخ ميلاد قيصر): "إنما فقط في معرفة هذا الأخير بصورة مشتركة مع أسبابه سيتم اعتباره شيئا له قيمة حقيقية، حتى لو أن [...] النتيجة المجردة هي وحدها ما يفترض فيها أن يتعلق به الأمر".

لنستنتج أن "النتيجة المجردة"، "الجواب الواضح"، هما، مثل المعرفة المباشرة وأي شكل آخر يدعي الإفلات من الديالكتيك، مجرد أسطورة.

مقدمة

شاع استخدام مصطلح "ما بعد الحداثة" في العقود الأخيرة من القرن العشرين، حيث استُخدم في البداية على ما يبدو في الفنون البصرية، ثم انتشر إلى مجالات أخرى، بما في ذلك الفلسفة واللاهوت. ليس من السهل تقديم تعريف عام لما بعد الحداثة. ولعلّ نهاية القرن العشرين، بما اتسم به من غموض في مسار التقدم والتراجع، قد خلقت عقلية "نهاية القرن"، حيث رفض الماضي ورغبة عارمة في البدء من جديد. ومن المرجح أن تكون الآمال والمخاوف التي تولدت في مثل هذه الفترة مبالغًا فيها. فماهية قيمة الوعي الانساني في زمن اللايقين والهشاشة والانسيابية والوعي؟ وأي دور للفلسفة في حقبة مابعد الحداثة؟

الانتقال من الحداثة الى مابعدها

نعيش حاليًا في فترة تاريخية تُسمى "ما بعد الحداثة". ما نُطلق عليه "ما بعد الحداثة" هو ببساطة ما حدث بعد الفترة التاريخية التي تُسمى "الحداثة". في التطور التاريخي للفلسفة الغربية، يُمكننا أن نشهد تحولات رئيسية مُختلفة. ما يُسمى عادةً بالفلسفة "الحديثة" بدأ مع ديكارت حوالي عام1630. يُمثل ديكارت انحرافًا عن فلسفة العصور الوسطى القديمة التي هيمنت على الفكر الأوروبي. يتميز الفكر القروسطي بتمسكه بالمرجعيات: الكتاب المقدس وأفلاطون/أرسطو. مع تطور الإصلاح البروتستانتي (القرن السادس عشر)، تم تقويض الاعتماد على المرجعيات الدينية. ومع تطور الكنائس البروتستانتية المُختلفة وتنافسها على السلطة مع الكنيسة الكاثوليكية القديمة، أصبح من غير الواضح أي كنيسة قد يكون لديها فهم صحيح للمسيحية. ومع تقدم العلم أيضًا، انهار نموذج أرسطو القديم للعالم. أدت هذه المُشكلة إلى ابتعاد ديكارت والعديد من المُفكرين الأوروبيين الآخرين عن الاعتماد على المرجعيات الدينية والكلاسيكية. ديكارت "حديث" لأنه يرفض الاعتماد على المراجع القديمة، ويبني حججه على العقل البشري. وهكذا، فإن الحداثة هي إدراكٌ لحدود المراجع القديمة والاعتماد، في المقام الأول، على العقل البشري. ومع تطور هذه النظرة "الحديثة" للعالم، فإنها تشمل العصر التاريخي المسمى "عصر التنوير" بتركيزه على القيم "العالمية" لأوروبا وأمريكا الشمالية الليبرالية والعلمانية والديمقراطية. عادةً ما تضم قائمة كبار المفكرين "الحديثين" رجالًا مثل غاليليو وجون لوك وإيمانويل كانط وإسحاق نيوتن. بلغت طريقة التفكير "الحديثة" ذروتها في أواخر القرن التاسع عشر بموجة تفاؤل عارمة؛ إذ اعتقد العالم الغربي أن طريقته في التفكير العقلاني العلمي تُحوّل العالم إلى فردوس من الحرية والتفوق التكنولوجي. لقد انهار هذا التفاؤل في النصف الأول من القرن العشرين. عملت الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير والحرب العالمية الثانية مجتمعة كأزمة مستمرة. وبحلول نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918) كانت فرنسا قد تعرضت للدمار الاقتصادي، وانهارت الإمبراطوريتان العثمانية والنمساوية المجرية، وكانت ألمانيا في حالة خراب، وانهارت الإمبراطورية الروسية، وتوفي حوالي 15 إلى 20 مليون شخص في أوروبا نتيجة للحرب. ثم جاء الكساد الكبير (1929-1940) الذي كان أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث. لقد ترك عشرات الملايين من الناس بلا عمل أو دخل. ثم انتهت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بحوالي 60 أو 70 مليون حالة وفاة. بلغت الأساليب العلمية العقلانية للعالم الغربي ذروتها بالقنابل الذرية القادرة على تدمير مدن بأكملها. كان استعداد العالم "الحديث" للانخراط في جنون "عقلاني" وعالي التقنية للتدمير الذاتي واضحًا بشكل مروع. بحلول عام 1945 كان العالم "الحديث" قد أصبح أطلالاً في مختلف أنحاء أوروبا ومعظم بقية أنحاء العالم. بدأ عالم ما بعد الحداثة بالتطور على أنقاض العصر الحديث. رأى بعض مفكري العصر الحديث المتأخر تصدعات في بنية العصر الحديث. رأى سورين كيركيغارد (1813-1855) أن عالمه أصبح بلا شخصية بشكل متزايد. رأى فريدريك نيتشه (1844-1900) أن العالم الحديث قد حوّل معظم أوروبا إلى مجرد "قطيع" فقد روحه المستقلة. على الرغم من هؤلاء المراقبين الأوائل المتحمسين، لم تبدأ ما بعد الحداثة إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ترك الإيمان "الحديث" بالقيم العالمية للتقدم والعلم والديمقراطية جزءًا كبيرًا من العالم في حالة خراب. أدت أزمة أخرى إلى انهيار العصر الحديث؛ حيث اكتشف علم القرن العشرين حدوده. طُرح مبدأ اللايقين لهايزنبرغ لأول مرة عام 1927. كان فيرنر هايزنبرغ من أوائل مطوري فيزياء الكم. أثبت أنه كلما زادت دقة تحديد موضع جسيم ذري، قلّت دقة معرفة زخمه، والعكس صحيح. لم يكن هذا العجز عن المعرفة نقصًا في القدرة البشرية؛ فلم تكن العلوم الإنسانية بحاجة إلى تحسين بأي شكل من الأشكال. رأى هايزنبرغ العالم كمكان تكون فيه بعض الأشياء، ببساطة، غير قابلة للمعرفة. تُعدّ مشكلة الفوتونات مثالًا آخر على كيف أن العالم نفسه يتجاوز العقل البشري. فالفوتونات هي في الواقع جسيمات ضوئية عند قياسها بطريقة ما، وفي الواقع موجات عند قياسها بطريقة أخرى. لذا، يبدو أن الهوية "الحقيقية" للضوء تعتمد على كيفية مراقبتنا بدلاً من حقيقة أساسية مستقرة. قوّضت سلسلة كاملة من الاكتشافات في الفيزياء خلال القرن العشرين اليقين العلمي للعالم "الحديث". كانت الفيزياء الأكثر تقدمًا في القرن العشرين تثبت أن طبيعة الواقع المطلق كانت في حد ذاتها غير مؤكدة. أثارت هذه المشكلة حفيظة ألبرت أينشتاين (1879-1955) الذي لم يقبل أبدًا تمامًا أن بعض الأشياء ستظل مجهولة إلى الأبد. بهذا المعنى، حاول أينشتاين الحفاظ على قيم العالم الحديث، لكن اتضح في النهاية أن للعقل البشري حدودًا. فماهي علامات مابعد الحداثة؟ وما صلتها بما سبقها من القوى التحديثية وهل ادت الى النكوص والماضوية ام الى السفر نحو المستقبل دون دليل؟

الحديث عن موضوع الجمال جعلني أقف وقفة تأملية حائرة ،كيف سأتحدث عن هذا الموضوع الذي يندرج في السهل الممتنع، نظرا لكونه متداخل و عميق و يمكن مناقشته من أكثر من زاوية و مرجعية، وغالبا ما نجده من المواضيع الفلسفية الحاضرة بقوة. وقد كان الاهتمام به بالغا لدى اليونان عبر تاريخ الفلسفة، لكنه مع ذلك يظل منتسبا لمجال المعرفة النظرية و السلوك الأخلاقي أي أنه متعالي عما هو ملموس.

لكن الحديث هنا سيكون عن الجمال شكلا ، بالرغم من أني على إيمان تام بوقع الجمال الداخلي، و الروحي الموجود بسجية الإنسان و فطرته، و انعكاسه على الجمال الخارجي و ربما يجعله يطغى و يغطي رؤية و رأي من حولنا، لننتصر لقول ديفيد هيوم "الجمال ليس خاصية في ذات الأشياء بل في العقل الذي يتأملها".

الإنفلات من المعايير الثابثة و المحلية للجمال

لطالما كان الجمال محل إهتمام بني البشر منذ سالف الأزمنة باختلاف الحضارات، الإنسانية المتعاقبة و المختلفة.

و الاهتمام بالشكل ليس وليد اللحظة أو العصر الحالي فقط، و إنما وجد منذ عصور غابرة، لكن بطرق و تقنيات متباينة،بالإعتماد على الطبيعة و عادات و تقاليد المجتمعات و الحضارات، كالحضارة اليونانية أو الرومانية ،المصرية القديمة و أيضا الصينية و الهندية القديمة، فكل واحدة منها كانت تعتمد على معايير معينة تعتبر مقياسا للجمال آنذاك ،كلون البشرة الفاتح مثلا و العيون الواسعة أو الكمال الجسدي و لون الشعر و شكل الشفاه و الجبهة ، و هذا طبعا دون إغفال الجانب الروحي في المسألة، و بالتالي كان هناك نمط معين للجمال بأوصاف محددة و ثابثة، يجب توفرها في المرأة المنتمية لإحدى الحضارات،و هو أيضا ما يمكن أن نلمسه في المجتمعات الصحراوية التي تعتبر السمنة رمزا للجمال ، حيث يتم إخضاع الفتيات لعملية التسمين منذ صغرهن.

عادة ما يتم تقسيم الشعوب إلى ثلاثة أقسام، حسب التنوع الجيني البيض "القوقاز " و الآسيويون "المغول" و السود "الزنوج"، و تتميز كل سلالة بمواصفات متفردة للوجه و العيون و الأنف و لون البشرة ، تجعل لنا القدرة على اكتشاف جنسية الشخص أمامنا بمجرد النظر إلى تقاسيم وجهه و ملامحه ... مما يحيلنا على مميزات للجمال محلية، تحمل طابع الخصوصية و الإنتماء.

كانت الفترة الممتدة من عام 1918 إلى عام 1928 فترة أزمات واضطرابات اجتماعية مفاجئة في الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن سوى القليل من الهروب من المفارقات المؤلمة التي رافقت العصر الجديد. لا شك أن هذه السنوات من المعاناة التي عاشها البيض والأميركيون من أصل أفريقي على حد سواء كانت أشد وطأة على الأميركيين السود. وعلى أية حال، لم يدخر زعيمها "ويليام إدوارد بورغاردت دو بوا" William Edward Burghardt Du Boisأي جهد في اقتراح رؤية جديدة للعالم على شعبه، والتي كانت تتمثل في الالتزام دون تحفظ بإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي لفترة ما بعد الحرب.

وُلِد وليام دو بوا في 23 فبراير 1868 في "جريت بارينغتون" Great Barrington,وهي بلدة صغيرة في غرب "ماساتشوستس" Massachusetts ولذلك لم يشهد دو بوا أهوال العبودية. كان جده لأبيه هوغونوتيًا" huguenot من أصل "فلاندرز،" Flandres هاجر إلى أمريكا الشمالية عبر هولندا وجزر الأنتيل في بداية القرن الثامن عشر. لا يقدم دو بوا الكثير من التفاصيل حول هذا الفرع من شجرة عائلته. ومن ناحية أخرى، فإنه يعطينا الكثير من المعلومات عن الفرع الأمومي، عائلة "بورغاردت" Burghardt. وصل هؤلاء إلى غريت بارينغتون في القرن الثامن عشر، ومثل البيض، اندمجوا مع تقاليد المدينة وتاريخها. وفي الأمور الدينية، كانوا أحياناً من الأسقفيين، وأحياناً أخرى من الطائفة الكنسية. لم يكن آل بورغاردت أغنياء جداً. ومع ذلك، كانوا يمتلكون منازلهم وبعض الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة. لقد عرفوا الحياة المنزلية والفقر أحياناً. وكان الجد، " أوتو بول بورغاردت" Otto Paul Burghardt قد حصل على حريته وحريه نسله كمكافأة على شجاعته خلال حرب الاستقلال. باختصار، نشأ ويليام الصغير على الجانب المشرق من الفقر.

لقد نشأ في مجتمع متسامح ومتكامل نسبياً. بعد إكماله للدراسات العليا في جامعة فريدريش فيلهلم Friedrich Wilhelm University في برلين وجامعة هارفارد Harvard University، حيث كان أول أمريكي من أصل أفريقي يحصل على درجة الدكتوراه، برز دو بوا على المستوى الوطني كزعيم لحركة نياجرا، وهي مجموعة من نشطاء الحقوق المدنية السود الذين يسعون إلى المساواة في الحقوق. عارض دو بوا وأنصاره تسوية أتلانتا. وبدلاً من ذلك، أصر دو بوا على الحقوق المدنية الكاملة والتمثيل السياسي المتزايد، والذي كان يعتقد أنه سيتم تحقيقه من قبل النخبة الفكرية الأمريكية من أصل أفريقي. وأشار إلى هذه المجموعة باسم العُشر الموهوب، وهو مفهوم تحت مظلة الارتقاء العنصري، وكان يعتقد أن الأمريكيين من أصل أفريقي يحتاجون إلى فرص التعليم المتقدم لتطوير قيادتهم.

كان دو بوا أحد مؤسسي الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في عام 1909. استخدم دو بوا منصبه في NAACP للرد على الحوادث العنصرية. بعد الحرب العالمية الأولى، حضر مؤتمرات عموم إفريقيا، واعتنق الاشتراكية وأصبح أستاذاً في جامعة أتلانتا. بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، انخرط في نشاط السلام واستهدفه مكتب التحقيقات الفيدرالي. أمضى السنوات الأخيرة من حياته في غانا وتوفي في أكرا في 27 أغسطس 1963.

التقاطع مفهوم اكتسب اهتماماً كبيراً في علم الاجتماع، وخاصة عند معالجة القضايا المتعلقة بعدم المساواة والعدالة الاجتماعية. التقاطعية هي إطار تحليلي اجتماعي لفهم كيف تؤدي الهويات الاجتماعية والسياسية للمجموعات والأفراد إلى مجموعات فريدة من التمييز والامتياز. تشمل أمثلة هذه العوامل الجنس، والطبقة، والعرق، والإثنية، والجنسانية، والدين، والإعاقة، والطول، والمظهر الجسدي، والعمر، والوزن. قد تكون هذه الهويات الاجتماعية المتقاطعة والمتداخلة تمكينية وقمعية في نفس الوقت.

نشأ التقاطع كرد فعل على كل من النسوية البيضاء وحركة التحرير السوداء التي يهيمن عليها الذكور آنذاك، مستشهدة بـ "القمع المتشابك" للعنصرية والتمييز على أساس الجنس والمعيارية الجنسية. إنها توسع نطاق الموجتين الأولى والثانية من النسوية، والتي ركزت إلى حد كبير على تجارب النساء البيض والطبقة المتوسطة، لتشمل التجارب المختلفة للنساء الملونات، والنساء الفقيرات، والنساء المهاجرات، وغير ذلك من المجموعات، وتهدف إلى فصل نفسها عن النسوية البيضاء من خلال الاعتراف باختلاف تجارب النساء وهوياتهن.

صاغت الأكاديمية الحقوقية الأمريكية "كيمبرلي كرينشو" Kimberlé Crenshaw مصطلح التقاطعية في عام 1989 وهي تصف كيف تؤثر أنظمة القوة المتشابكة على أولئك الأكثر تهميشاً في المجتمع. يستخدم الناشطون والأكاديميون هذا الإطار لتعزيز المساواة الاجتماعية والسياسية. تعارض التقاطعية الأنظمة التحليلية التي تعالج كل محور من محاور القمع بمعزل عن الآخر. في هذا الإطار، على سبيل المثال، لا يمكن تفسير التمييز ضد النساء السود على أنه مزيج بسيط من كراهية النساء والعنصرية، بل كشيء أكثر تعقيداً. والتقاطعية تصف الطرق التي تتقاطع بها الفئات الاجتماعية المختلفة - مثل العرق والجنس والطبقة والجنسانية - لخلق تجارب فريدة من التمييز أو الامتياز. وبدلاً من النظر إلى هذه الفئات بمعزل عن بعضها البعض، يسلط التقاطع الضوء على كيفية تفاعل أبعاد متعددة للهوية لتشكيل حياة الأفراد والمجموعات. يساعدنا هذا النهج على فهم كيف يمكن لأنظمة القمع - مثل العنصرية والتمييز على أساس الجنس والطبقية - أن تتداخل وتعزز بعضها البعض.

لقد أثرت التقاطعية بشكل كبير على النسوية الحديثة ودراسات النوع الاجتماعي. يقترح أنصارها أنها يعزز نهجاً أكثر دقة وتعقيداً لمعالجة القوة والقمع، بدلاً من تقديم إجابات مبسطة. يقترح منتقدوه أن المفهوم واسع جداً أو معقد، ويميل إلى تقليص الأفراد إلى عوامل ديموغرافية محددة، ويُستخدم كأداة أيديولوجية، ويصعب تطبيقه في سياقات البحث.

أصبحت الكثير من الدراسات في السنوات الأخيرة تحلل موضوع "الهويات الأوروبية"، أو تستخدم مفهوم "الهويات" في دراسة الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر لا يمكن قوله عن المراحل السابقة في دراسات الاتحاد الأوروبي. حتى وإن تناوله بعض الرواد المؤسسين لدراسات الاتحاد الأوروبي في أعمالهم. على سبيل المثال، عرّف عالم السياسة الأمريكي المتخصص بالعلاقات الدولية "إرنست هاس" Ernst Haas التكامل الأوروبي بأنه عملية تنطوي على "تحول الولاءات" من قِبَل "الجهات الفاعلة السياسية في العديد من البيئات الوطنية المتميزة" إلى "مركز سياسي جديد.

في حين أدرج آخرين "الشعور بالمجتمع" في مفهوم للتكامل. إن الاهتمام الأكاديمي المتزايد بدراسة الهويات في أوروبا يستجيب لما تسميه بعض الباحثين "الدوافع الخارجية" و"الداخلية". إن الاهتمام الأكاديمي بالموضوع هو استجابة للتغيرات "على الأرض"، أو المحركات الخارجية. لقد كان سياق ما بعد الحرب الباردة، وما بعد ماستريخت، وحتى ما بعد "الحرب على الإرهاب" سياقاً حيث أصبح التكامل الأوروبي وأنواع معينة من الجدل حول الهوية أكثر إثارة للجدال. وقد أثار هذا تساؤلات حول العلاقة بين الهوية، من ناحية، وشرعية مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وآفاق الديمقراطية ذات المغزى خارج الدولة ومستقبل الاتحاد الأوروبي ذاته من ناحية أخرى. وعلاوة على ذلك، أدى التوسع الكبير والمستمر للاتحاد الأوروبي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، واحتمال عضوية تركيا، والصراع المتزايد حول التعايش بين التقاليد المسيحية والإسلامية والعلمانية في المجتمعات الأوروبية، إلى زيادة التنوع الثقافي في الاتحاد الأوروبي وأهمية المناقشات حول الهوية. ومع ذلك، فإن الاهتمام الأكاديمي بالهويات الأوروبية يعكس أيضاً تطور المناقشات النظرية حول الاتحاد الأوروبي، أو المحركات الداخلية. ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن الاهتمام المتزايد بقضايا الهوية مع بداية ما تم وصفه بالمرحلة الثانية "تحليل الحكم" والمرحلة الثالثة "بناء الاتحاد الأوروبي" من بناء النظرية، والتي تركز المزيد من الاهتمام على قضايا السياسة والسياق الاجتماعي للتكامل الأوروبي.

«إنّ الانسجام هو المطلب الأوّل عند الفيلسوف وهو، مع ذلك، جدّ قليل. والمدارس اليونانيّة القديمة تقدّم عنه أمثلةً أكثر ممّا نجد في عصرنا التّوفيقي، الّذي تُبْتَدع فيه توليفاتٌ سطحيّة وغير نزيهة بين تناقضات أساسيّة، لأنّها تتمتّع بالقبول لدى جمهور يقنع بمعرفة القليل عن كلّ شيء، دون أن يعرف في العمق أيّ شيء..»[1]

«إن وجهتنا الوحيدة هي التحليل «العلمي» لـ«عقل» تشكّل من خلال إنتاجه لثقافة معينة، وبواسطة هذه الثقافة نفسها: الثقافة العربية الإسلامية. وإذا كنا قد وضعنا كلمة «العلمي» بين مزدوجتين، فذلك إقرارا منّا منذ البداية بأن هذا البحث لا يمكن أن يكون علميا بنفس الدرجة من العلمية التي نجدها في البحوث الرياضية أو الفيزيائية. إن الموضوع هنا هو شيء منا، أو نحن شيء منه، فنحن أبينا أم رضينا مندمجون فيه. وكل أملنا هو أن نتمكن، في هذا البحث، من الصدور عن الالتزام الواعي لا عن الاندماج المشيء للفكر المعطل للعقل»[2]

فاتحة:

أشرتُ في الهامش 30 من المقال الأوّل[3]، الّذي ناقشتُ فيه اعتراض العمري في كتابه "البلاغة العربية" على محمد عابد الجابري، إلى أنّ هذا المعترض حاول في مقاله اللّاحق «الوظيفة البلاغية والرؤية البيانية» المنشور ضمن المؤلَّف الجماعي «محمد عابد الجابري، المواءمة بين التراث والحداثة» إعادة الجابري إلى "النّظام البياني"، ووعدت بالوقوف عنده. وفي هذا المقال، وفي ما سيليه، سأركّز على مناقشة ما سطّره عن الجابري ابتداءً من الصفحة 104 تحت عنوان: " ثانيا: الجابري من الفلسفة إلى البلاغة"! وقد فضلتُ ألا أتعرّض لما قبل ذلك مما قاله تحت عنوان "أولا: الفلسفة والبلاغة"، ترفّعا عن مناقشة إسفافه في حضرة مفكّر فيلسوف. والنزّاهة تقتضي أن أحمل ما قصد إليه، مما تركتُ مناقشته هنا من كلامه المُمَهّد، على أحسن الوجوه الممكنة. وأبتدئ في هذا المقال بالوقوف عند ما سمّاه بـ "البلاغة في نسق «العقل البياني»، وذلك لارتباط مضمونه بما سبق أن أثاره في كتابه "البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها"، وأقف عند ادّعاء عجيب جديد يتمثّل في كون الجابري تحوّل عن عقلانية ديكارت وبداهته إلى البلاغة، وعند ما اعتبره نقطة التحوّل؛ على أن أخصّص لما سمّاه بـ "البلاغة التطبيقية" مقالا ثانيّا؛ وأجعل المقال الثّالث تركيبا للاستنتاجات، ومناقشة لها في ضوء الـ "رّؤيةٍ" الّتي يقول إنّه ينطلق منها، والـ "منهج" الذي يدّعي أنّه يصطنعه.

المقال الأوّل الآتي يدور حول محورين، الأوّل هو اعتراض العمري على الجابري وما رصده لهذا الاعتراض من براهين، والثّاني ادعاؤه " تحول الجابري من الفلسفة إلى البلاغة". وأوضّح، في هذه الفاتحة، أنّ "الاعتراض" و "الادّعاء" وما يستندان عليه، كل ذلك ورد في المقال، موضوعَ المُدارَسَة، منتشرا مختلطا؛ لذا، فإنّ مناقشتَه تقتضي، بالإضافة إلى تلخيصه، ترتيبه وتخليصه من هذيان عظيم. وسأبتدئ من الاعتراض، وأُثَنّي بالوقوف عند دعاوى التّنبّه التّدريجي للجابري وتحوّله، في النّهاية، من الفلسفة إلى البلاغة عند نضجه واكتمال أدواته!

لا يمكن اختصار منزلة السّؤال في كونه شكلاً وحيداً ومستقلاًّ من أشكال الخطاب الأدبي في مدوّنة التوحيدي، فهو يخترقُ أكثر من شكل فنجده في التّناظر كما في المنافرة وقد يكون أيضاً مُنطلقاً للرّواية والتّذاكر وغيرها. وليس المقصود هنا بالسّؤال مجرّد السّؤال العاديّ ذي البُعد التّواصلي بالأساس وإنّما السّؤال المُولّد للتّفكير ذي البعد التبصّري، فهو آليّة تفكير وأكثر منه مجرّد أداة تواصل وتبليغ، وهو الحامل لمُشكل معرفي قد يتجاوز الاستخبار ولا يتطلّب بالضّرورة إجابة مُحدّدة أو إجابة واحدة. هو تقريباً شبيه بالسّؤال التّوليدي* بالمعنى السّقراطي أي في معنى المُساءلة المستمرّة لتوليد المعارف والوصول إلى نتيجة مفادها أنّه لا توجد إجابة نهائيّة. وفي الكتاب الثامن من "المواضع " لأرسطو والمُخصّص لـ"ممارسة المُحادثة الجدليّة "نجدُ تنظيراً مخصوصاً بمنطق الأسئلة وتمشّياتها باعتبارها آليّة ضروريّة تسبق الفهم وإطلاق الأحكام وسمّاه "علم السّؤال*" وهو علمٌ واصفٌ للطّرق والآليات التي تُطرحُ بها الأسئلة على المُحاور.

ولا يخفى أيضاً أهميّة السّؤال بالنّسبة للمفكّرين والفلاسفة ما بعد أرسطو، فـ"كارل يسبرز" مثلاً اعتبر الأسئلة أهمّ من الأجوبة في عمليّة التّفلسف، دون اعتبار طبعاً أنّ كلّ إجابة مفترضة تتحوّل بدورها إلى سؤالٍ فلسفيّ جديد، ومنه يُستنتج أنّ السّؤال الحامل لمشكل معرفي، بالقدر الذي يبعثُ فينا الدّهشة والتّفكير، يظلّ حاملاً في نفس الوقت لقوّته وحيويّته ومُتأبّياً عن الانغلاق والفناء في الإجابة. "والقُدرة على السّؤال تعني القُدرة على الانتظار ولو كان ذلك مدى الحياة كلّها"([1]) على حدّ عبارة هايدغر، ويقصد بذلك أنّ السّؤال الأصيل يظلّ متجذّراً في الجواب إلى ما لانهاية وهو ما يؤكّده في سياقٍ آخر مشابه قائلاً: "كلّما زاد اقترابنا من الخطر تبدأ الطّرق إلى المُنقذ تلمعُ بجلاء أكبر، ونُصبحُ أكثر تساؤلاً، ذلك أنّ التّساؤل هو قمّة التّفكير"([2]). ويذهبُ "موريس ميرلوبونتي" بعيداً في تناول فلسفة السّؤال بأن يمنحه بُعداً أنطولوجيّاً، أي أنّ الوجودَ الإنساني في حدّ ذاته سؤالٌ ومنذ أوّل سؤال يبدأ الإنسان في تخطّي عتبة الحيوانيّة ففي "المرئي واللاّمرئي" يقول: "إنّ الأسئلة مُحايثة لوجودنا، لتاريخنا، فهي تولد بداخلها، وتموت بداخلها كلّما حصلتْ إجابةٌ ما، وفي غالب الأحيان فإنّها تتحوّل بداخلنا"([3]).فكأنّما الأسئلة لا تموت باعتبارها جوهر الإنسان، وحتّى الإجابات لا تُنهي المساءلة بل تظلّ مستكنّة فيها، فهي في النهاية أسئلة مُقنّعة وإن ظهرتْ بمظهر الإجابات.

مقاطع أخرى

-

غسان كنفاني.. والتأسيس للأدب الفلسطيني بعد النكبة

ولد غسان كنفاني في مدينة عكا في سنة 1936م، وعاش في مدينة يافا، ثمّ اضُطر للنزوح عنها تحت ضغط الاحتلال الصهيوني، وكان ذلك في سنة 1948م، ثم أقام لفترة وجيزة مع ذويه في جنوب لبنان، ثم بعدها انتقلت عائلته إلى دمشق، وقد عاش حياةً صعبة وقاسية فيها، حيث عمل والده في مهنة المحاماة، وقد اختار أن يعمل في قضايا كان معظمها قضايا وطنية خاصة بالثورات التي كانت تحدث آنذاك في فلسطين، وقد اعتقل لمرات عديدة، إلّا أنّه تميز بأنّه شخص عصامي وذو آراء متميزة، الأمر الذي ترك آثراً عظيماً في شخصية غسان وحياته.

عمل غسان منذ شبابه في مجال النضال الوطني، فقد عمل مدرساً للتربية الفنية في مدراس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين في دمشق، ثم انتقل بعدها إلى الكويت في سنة 1965م، إذ عمل هناك معلماً للرياضة والرسم في مدارس الكويت الرسمية، وكان خلال هذه الفترة يعمل أيضاً في الصحافة، فقد بدأ إنتاجه وإبداعه الأدبي في نفس الفترة، ثم انتقل في سنة 1960م إلى مدينة بيروت، حيث عمل هناك محرراً أدبياً في جريدة الحرية الأسبوعية، ثم في عام 1963م أصبح رئيس تحرير لجريدة المحرر، كما عمل أيضاً في كل من جريدة الحوادث، والأنوار حتى سنة 1969م، ثم بعدها أسس صحيفة الهدف، وظل رئيس تحريرها لفترة من الزمن.يعد غسان كنفاني نموذجاً مثالياً للروائي، والكاتب السياسي، والقاص الناقد، فقد كان مبدعاً معروفاً في كتاباته، كما كان مبدعاً في نضاله وحياته، وقد حصل على جائزة في عام 1966م بعنوان أصدقاء الكتاب في لبنان، وكان ذلك لرواية (ما تبقى لكم) والتي أاعتبرت وقتها أفضل رواياته، كما حصل على جائزة منظمة الصحافيين العالمية، وفي عام 1974م حصل على جائزة اللوتس، والتي منحه إياها اتحاد كتاب إقريقيا وآسيا في عام 1975م.

أشهر روايات غسان كنفاني:

عائد إلى حيفا. رجال من الشمس. أرض البرتقال الحزين. أم سعد. عن الرجال والبنادق. القميص المسروق. العاشق. ما تبقى لكم. عالم ليس لنا. الشيء الأخر.

وفاة غسان كنفاني:

استشهد الروائي غسان كنفاني يوم السبت صباحاً بتاريخ 8 /7/ 1972، وكان ذلك بعد انفجار عبوة ناسفة في سيارته، والتي وضعت من قبل جهة معينة بهدف اغتياله. -

الناقد فيصل دراج وعلاقته بالكتب والكتابة

الناقد فيصل دراج وعلاقته بالكتب والكتابة.

فيصل دراج

مفكر وناقد فلسطيني، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة، فرنسا. عمل في عدة منشورات ومجلات ثقافيّة فكريّة منها: شؤون فلسطينيّة، سلسلة حصاد الفكر العربي...إلخ. نشر العديد من المقالات والمؤلفات، منها: "ذاكرة المغلوبين" (2001)، و"الرواية وتأويل التاريخ"(2004)، و"الحداثة المتقهقرة" (2005). فاز بعدة جوائز عربية، منها: جائزة الإبداع الثقافي لدولة فلسطين سنة 2004، وجائزة الدراسات الأدبية والنقد سنة 2010. -

ندوة الثقافة و الثورة للشهيد مهدي عامل

سيداً في ملكوت الكلام، عالمياً، متعالياً، بالتأمل يحيا، وللتأمل. هكذا كان الفكر، على امتداد قرون خلت، في انفصام مع الواقع، له الثبات المطلق، وللتاريخ المادي التّغير والحركة.

كان يحلو له بين حين وحين، أن يُطِلَّ من علياء تجريده على الواقع، فيدينه تارة، وغالباً ما يعذره. لكنّه من خارج كان يحكم، وما كان يقوى عليه. وكان، حين يتوق إلى واقع آخر، أو أفضل، يحكم، أو يتخيل، أعني يتأول. وما كان يرتبط بقوى التغيير الثوري حين كان يطمح إليه. وما كان يدرك شروط هذا التغيير وأدواته. لذا، كان يجنح نحو الطوباوية، في أشكال شتّى، فيقدم للواقع ذريعة بقاءٍ وحجة تأبُّد.أيّ موقع كان يمكن أن يكون للمثقف في مثل هذا الانفصام المتجدد بين الفكر والواقع؟

موقع المنبوذ، أو موقع خادم السلطان، سواء أكان شاعرا أم فقيها، حليما، فيلسوفا أم أديبا. وما كان الفكر، في الموقعين، بقادر على أن يغيّر. كان يرفض، أحيانا، أو يُبَرّر. يهجو أو يمدح، وفي الحالتين يرتزق. أو يتصعلك، إنّ خرجَ على السائد ونظامه، كأّنه محكوم بموت يتأجل. يحتج على الشرع ويثور، لكن، من موقع العاجز عن نقض الشرع. فيتصوّف. يستبدل الأرض بالسماء، ويزهد. أو يستكين للدنيا وللآخرة، فَيُعقلِنُ الاثنتين في نظام الاستبداد، لسلطته يرضخ.

والسلطة، بالدين، تبدو مطلقة. وهي المقدسة، في الغيب وبالغيب. وهي السلطةُ، فوق الرفض وفوق النقض، سيفها على الرقاب مسلّطٌ، والرقاب خاضعةٌ، راضية. فمن تمرّد، فعلى سلطة الدين يتمرد. إذّاك يُحَلُّ دمُه. حتّى لو كان الحلاجَ، أو السهر وردي. أما ابن تيميه، أو الغزالي، أو من شابههما، فعلى التمرد والمتمردين، في كل عصر، يشهران سلاح الدين، سلاح السلطة، فيكبلان العقل، يرهبان الروح، ويئدان الجسد

لم يكن للمثقف، في عالم كهذا، سوى أن يختار بين الاستتباع أو الموت، بين أن ينطق بلغة الاستبداد ونظامه، أو أن ينطق بلغة الصمت، أعني بلغة المكبوت ورموزه. هكذا كانت الثقافة تجري في صراع بين اثنتين: واحدة هي ثقافة الأسياد، بتياراتها المختلفة المتباينة، أو أخرى هي ثقافة المقهورين، بأنواعها المتعددة. لم تكن الثقافة يوما واحدة، وليس من الجائز حصرها في ثقافة رسمية، أو مسيطرة، أو معلنة. كانت ثقافة مناهضةٌ لهذه، مكبوتةٌ، مستترة، لعلها أكثر شيوعاً من الأولى، أو أصدق تعبيرا عن ضمير الناس وطموحاتهم. كانت، مثلاً، في حكايات ألف ليلة وليلة، أو في عروض خيال الظل، أو في سير الأبطال الشعبية. وهي، بالتأكيد، أكثر تمردا على الواقع القائم، وأشد رفضاً له. لكنها عاجزة كانت عن تغيير العالم، فيما هي كانت تطمح إليه.

ليس بالحلم تكون الثورة، وإن كان الحلم شرطاً من شروطها. ومن شروط الثورة أن يتوفر لها وعي متّسق، إليه تستند، وبه تستبق الممكن. أعني الضروري. ومن شروطها أن يتجسد وعيها المتسق هذا، أي العلمي، وفي وعي القائمين بها، جماهير الكادحين، المنتجين بأيديهم وأدمغتهم، صانعي التاريخ، بوعيهم الممارسيّ يستحيل الوعي النظري قوةً ماديةً تَدُكُّ أعمدة القائم، وتهيئ لولادة الجديد.

لمن يكن للثقافة، في زمن انفصام الفكر عن الواقع، دورٌ في تغيير العالم، إلا ما لا يكاد يذكر. كانت، كلما حاولت القيام بهذا الدور، تُقمع وتُهان، باسم الدين غالباً، وبتهمة الكفر أو الزندقة، وبتهمة التحريف أو الهرطقة. فالثقافي، حتى في ثقافة الأسياد، يرتدّ عليهم وعليها، فهو المبتدعُ في فعل الحرية، يتهدد ويزعزع. إنها القاعدة في كل العصور: كلما انحازت الثقافة إلى جديد ضد القديم، إلى المتغيّر ضد الثابت، إلى النار ضد الرماد، وإلى الحياة والحلم، اضطُهِدت واضطُهِدَ المثقفون، أحباءُ الحرية و الآفاق الزرقاء الرحبة. إنها البداهة في ضرورة أن يكون المثقف ثائرا، أو لا يكون، وفي ضرورة أن تكون الثقافة للفرح الكونيّ، ضد كل ظلامية، أو لا تكون.

تلك مشكلة المثقف والثقافة بامتياز. وهي قضية الثورة في آن.

ثم التحمت، لأول مرة في تاريخ الفكر، نظرية الثورة بحركة الثورة، فالتأم الفكر، في نشاطه المعرف نفسه، بقوى التغيير، فلم تعد الثورة تفتقد فكرها، ولم يعد الفكر سجين تأملاته. لقد بات الممكن قابلا للتحقيق، فهو الضروري في حركة التاريخ المادي، لا يتحقق إلا بنضال ثوري. والنضال وعدُ الكادحين بأن أنظمة الرجعية والاستبداد إلى زوال. وللنضال شروطٌ وأشكالٌ وأدوات. من شروطه أن يهتدي بعلم الثورة، أعني بتلك النظرية التي أسّسها ماركس، وأقامت ثورات الشعوب المضطهدة على صحتها البرهان، بالملموس التاريخي. ومن أشكاله ما تمارسه قوى المقاومة الوطنية في كفاحها ضد الاحتلال، وضد الفاشية والطائفية. ومن أدواته الأولى الحزب الثوري. حزب العمال والفلاحين والمثقفين.

منذ أن التحمت النظرية بالثورة، لم تعد الثقافة حكرا على نخبة من الكهنة. فلقد عمت ضرورتها حتى بات على العامل، كي يكون عاملاً، أن يكون بأدوات إنتاجه المادي مثقفاً، وعلى المثقف، كي يكون كذلك، أن يكون بأدوات إنتاجه الفكري كادحاً. والإنتاجان واحدٌ في سيرورة التاريخ الثوري، هذا الذي يؤسس لحرية اليد المبدعة. ليست الثقافة كتابة، وإن كانت الكتابة من أركانها. إنها تَمَلُّكٌ للعالم في حلم، أو حقل أو مصنع. أما المثقفون، فهم المنتجون، بأيديهم وأدمغتهم، ضد أنظمة القمع والاستغلال والجهالة، فكراً، فناً وجمالاً هو حبّ للحياة. وأما غير المنتجين، القابعين في قبحهم، فهم الأسياد بأنظمتهم. وأما هدم الأنظمة، فهو مهمة الثورة في كل آن.

والثورة في لبنان ما تزال فاعلةً في سيرورة حرب أهلية فجرتها الرجعية لإنقاذ نظامها الطائفي وفرض الفاشية، فانقلب عليها، وعلى نظامها، ثورةٌ وطنيةٌ ديمقراطية تخلخل وتصدّع، لا يخيفها عائقٌ، فهي التي تُخيف، بها ينهار عالم بكامله، ويشرئبُّ إلى الولادة آخر. تتفكك نُظُمٌ من الفكر والاقتصاد والسياسة يصعب عليها الموت بدون عنف، تتصدى لجديد ينهض في حجرشة الحاضر، وتقاوم في أشكال تتجدد بتجدد ضرورة انقراضها، تنعقد بين عناصرها المتنافرة تحالفات هي فيها على موعد الموت.

إذن، فليدخل الفكرُ المناضل في صراع يستحثّ الخطى في طريق الضرورة الضاحكة. فهو اليانع أبداً، وهو اليَقِظُ الدائم، في الحركة الثورية ينغرس ويتجذّر. يستبق التجربة بعين النظرية، ولا يتخاذل حين يُفاجَأ : يتوثّب على المعرفة ويعيد النظر في ترتيب عناصره ليؤمّن للنظرية قدرتها على التشامل، ورحابة أفق تتسعُ لكل جديد. هكذا يكتسب كل نشاط نظري طابعاً نضالياً، ويتوق كل نشاط ثوري إلى التعقلنِ في النظرية، فتتأكد، بالتحام النشاطين في الملموس التاريخي، ضرورة الفكر العلمي في أن يكون ثورياً، وضرورة الحركة الثورية في أن تكون علمية.

والحرب في لبنان حربان: حرب على إسرائيل، وحرب على الفاشية والطائفية، لكن الرجعية، بأطرافها المتعددة، تستميت في محاولة إظهارها مظهر الحرب الطائفية. وتفشل دوما في المحاولة، برغم كل ما أحاط وما يحيط بهذه الحرب من وحول الطوائف. وكيف تكون الحرب طائفية حين يكون الموقف من إسرائيل، مثلا، محوراً للصراع فيها؟ وكيف تكون طائفية حين يحتدم فيها الصراع بين القوى الرجعية ـالطائفيةـ وهي من مختلف الطوائف ـوالقوى الوطنية الديمقراطيةـ وهي أيضا من طوائف متعددةـ، حول الموقف من هوية لبنان، أو من الثورة الفلسطينية، أو من الامبريالية، أو من الاحتلال الإسرائيلي، أو من قوات الحلف الأطلسي، أو من اتفاق 17 أيّار، أو الاتفاق الثلاثي نفسه، ومن “الاقتصاد الحر” أيضاً، بل حتى من الطائفيّة إياها، بما هي النظام السياسي لسيطرة البرجوازية اللبنانية؟

ليست الحرب طائفية، ولا الصراع فيها بطائفي. إنه، في أساسه، صراع بين قوى التغيير الثوري للنظام السياسي الطائفي، والقوى الفاشية الطائفية التي تحاول، عبثاً، تأييد هذا النظام. إنه، باختصار، صراع طبقي عنيف بين قوى الثورة والقوى المضادة للثورة، في سيرورة حرب أهليةٍ هي في لبنان سيرورة الثورة الوطنية الديمقراطية. فله، اذن، سمة العصر في زمن الانتقال الثوري من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وله، تالياً، طابع كوني هو طابع الصراع إياه المحتدم، ليس بين معسكر الاشتراكية ومعسكر الامبريالية، أفقياً، وحسب، بل رأسياً أيضاً، أو عمودياً، في كلٍّ من بلدان المنظومة الرأسمالية العالمية، بما فيها، بالطبع، البلدان العربية. فما هو موقع الثقافة والمثقفين من هذا الصراع؟ ما هو موقفها وموقفهم منه؟ ما هو دورها ودورهم؟.

والسؤال لا ينحصر في لبنان، ما دام الصراع فيه هو إياه، بطابعه الكوني نفسه، في جميع البلدان العربية، وإن اختلفت شروطه بين بلد وآخر، وتنوّعت أشكاله، أو تفاوت تطوره. فالحروب الأهلية تتهدد بلدان العالم العربي جميعها بلا استثناء، وآلية الصراع فيها تنبئ بإمكان اندلاعها في كل آن. وأنظمة البرجوازيات العربية في أزمة. والتغيير الثوري بات ضرورة ملحة في كلّ منها، وحاجة يومية في نضال الجماهير الكادحة. لكن الثورة في انتظار قيادتها. والثورة سيرورة طويلة معقدة، ولها مراحل وأحوال. وعلى الثقافة تطرح سؤالها: أمع الثورة أم ضدّها؟ وعلى المثقفين تطرح السؤال: أمع التغيير أم ضدّه؟ والسؤال سياسي بامتياز. وثقافي في آن.

لا تعارض بين السياسة والثقافة. وكيف يكون تعارضٌ بين الاثنتين، كيف يصح اختيار الواحدة ضدّ الأخرى في منظور التاريخ الثوري؟ لئن كانت في البدء الكلمةُ، فلقد كانت، بدئيا، مبدعة. وللحرية كانت، ضد القمع، تناضل وتثابر في رفض الظلم، وللحب كانت في قلب الإنسان. تؤسس في فعل التغيير معناها. وتجود بالجميل يحتج على قبح العالم في نُظُم الاستبداد. هكذا تتكون الثقافة دوماً ضدّيّاً، تنمو وتتكامل في صراع مستمر ضد كل قديم يموت. وفي البدء كانت السياسةُ، صراعاً مستمراً بين قوى التغيير الثوري وقوى تأبيد الواقع. يخطئ من يظن أن السياسة نظام، حكم، أو مؤسسات، أو أنها بالدولة تتحدد. إنها، في ذلك، من موقع نظر البرجوازية وإيديولوجيتها المسيطرة. لكنها، في منظور العلم والتاريخ، صراع طبقي شاملٌ كلّ حقول الحياة، لا هامش فيه للرافض، بالوهم، أن يكون له فيه موقع. إنها حركة التاريخ في مجرى صراع له المتن، والهامش فقط لمن قد مات، أو كان، من موقعه في الماضي، رفيقَ دربٍ للموت.

إذن لكل ناشط في الحياة أن يأخذ موقعاً وأن يحدد موقفاً: أمع الثورة أم ضدها؟ بالكلمة الفاعلة واليد المبدعة. والثورة ليست لفظاً أو تجريداً. إنها طمي الأرض لا يعرفها من يخاف على يديه من وحل الأرض.

وكيف تكون الثورة نظيفة، وهي التي تخرج من أحشاء الحاضر مُتّسخة به، وتهدمه وتغتسل بوعدٍ أنّ الإنسان جميلٌ حراً؟ فلتتوضح كل المواقف، ولتتحدد كل المواقع، ولتكن المجابهة في الضوء. كيف يمكن للثقافة أن يكون لها موقع الهامش في معركة التغيير الثوري ضد الفاشية والطائفية؟ كيف يمكن للمثقف أن يستقيل من نضال ينتصر للديمقراطية، هو أكسجين الفكر والأدب والفن؟ بوضوح أقول، فالوضوح هو الحقيقة، من لا ينتصر للديمقراطية ضد الفاشية، للحرية ضد الإرهاب، للعقل والحب والخيال، وللجمال ضد العدمية وكل ظلامية، غي لبنان الحرب الأهلية، وفي كل بلد من عالمنا العربي، وعلى امتداد أرض الإنسان، من لا ينتصر للثورة في كل آن، مثقّف مزيف، وثقافته مخادعة مرائية. إذا تكلم عن الثورة، في شعره أو نثره، فعلى الثورة بالمجرد يتكلم، من خارج كل زمان ومكان، لا عليها في حركة التاريخ الفعلية، وشروطها الملموسة. وإذ يعلن، في نرجسية حمقاء أنّه يريدها، فبيضاء لا تهدم ولا تغيّر. تُبقي القائم بنظامه، وتحنّ إليه إذا تزلزل أو احتضر. كثيرون هم الذين في لبنان يحنّنون إلى لبنان ما قبل الحرب الأهلية، ويريدون التغيير للعودة إلى الماضي، ويريدونه إيقافا لانهيارات الزمان. أما الآتي، فمن الغيب، إلى الغيب. إنه موقف المنهزم، لا بصراعٍ، بل بتسليمٍ واستكانة. إنه موقف من يُصنعُ التاريخ بدونه. وله في التاريخ موقعٌ ترفضه الثقافة، إذ الثقافة، في تعريفها، مقاومة. فإذا ساوت بين القاتل والقتيل انهزمت في عدميتها، فانتصر القاتل، وكانت، في صمتها، شريكته.

أيُّ ثقافة هذه التي تتساوى فيها الأضداد، فيختلط الأسود بالأبيض في رمادية اللون والمعنى؟ إنها الثقافة المسيطرة بسيطرة البرجوازية وإيديولوجيتها، في أشكال منها قد تتخالف، لكنها، في اللحظات التاريخية الحاسمة، دوما تتحالف ضد الثقافة الثورية النقيض. هكذا تنعقد بين العدمية والظلامية مثلا، أو بين هذه وتلك، وأشكال من الفكر الديني، تحالفاتٌ ترعاها البرجوازية، بل تتوسلها في مجابهة الفكر المادي، محور الثقافة الثورية وقطبها الجاذب. أليسَ من الطبيعي أن ينعقد التحالف وطيداً في مجرى هذه الثقافة بين جميع المثقفين المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية، الطامحين إلى تغيير العالم وتحريره من سيطرة الرجعية والامبريالية؟ أليس من الضروري أن تتشابك أيدي الكادحين جميعاً ـفي زمن الثورات العلميةـ ضد الجهل تُعمِّمهُ أنظمة البرجوازيات العربية؟

فرحة للثقافة والمثقفين أن تتهاوى أنظمة القمع هذه في كل أرجاء الوطن العربي، بفعل نضال الثوريين يتوحدون، على اختلاف تياراتهم وانتماأتهم الفكرية والسياسية، في حركة ثورية جديدة واحدة، تعيد إلى العالم نضارته، وبها التاريخ يستوثق. فالثورة ليست حكراً على فكر، أو حزب، أو طبقة. إنها سيرورة تتكامل في الاختلاف، وتغتني بروافد التغيير تصبّ فيها من كل صوب، في كل مرحلة. لكنها تتعطل، أو تظل زاحفة، أو منحرفة، إن لم يكن للطبقة العاملة فيها موقعٌ هو موقع الطبقة الهيمنيّة النقيض، ودورٌ هو دورها التاريخي نفسه، ليس في قيادة الانتقال إلى الاشتراكية وحسب، بل في كل مرحلة من سيرورة هذا الانتقال. لا بقرارٍ، بل بالممارسة الثورية، وعلى قاعدة نهجها الطبقي الصحيح، وبقيادة حزبها الشيوعي، تحتل الطبقة العاملة موقعها ذاك في الحركة الثورية، وتضطلع بدورها. والتاريخ الثوري لا يرحم متخلّفاً عنه، ولا هو يسير بعكس منطقه. فلئن فعل، فلِأجلٍ، لا تلبث، بعده، أن تستعيد سيرورته الثورية منطقها. ومنطقها أن تنتكس الثورة، حتى في طابعها الوطني الديمقراطي، فتراوحَ، فتنهزمَ إلى مواقع رجعية، كلما استأثرت بقيادتها قوى غيرُ هيمنية، من فئات وسطية تحتل في السلطة موقع السيطرة الطبقية، همّها الأول ألا تستكمل الثورة سيرورتها، بحسب منطقها الضروري في تقويض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة بارتباطها التبعي بالامبريالية، وفي إقامة السلطة السياسية الثورية القادرة على انجاز هذه المهمة.

بين منطق الثورة ومنطق هذه القيادة غير الثورية تناقضٌ يشل الحركة الثورية ويضعها في أزمة تنعكس في ممارسات سلطوية قمعية ضد قوى الثورة وجماهيرها، وبالتحديد، ضد الطبقة العاملة التي هي، بحزبها الطليعي ونهجها الوطني الصحيح، النقيض الثوري. إنّ الحل الجذري لتلك التناقضات بات يفرض، بضرورة منطقه، ضرورة تغيير تلك القيادة الطبقية لسيرورة الثورة الوطنية الديمقراطية، واستنهاض حركة ثورية هي، في اتساقها مع مهماتها، من نوع جديد، ولها وحدها القيادة. ومن أولى خصائصها، أن تسعى فيها الطبقة الهيمنية النقيض إلى أن يكون نهجها الطبقي نفسه، في سعيها إلى السلطة، نهج الحركة بكاملها. لا بالقمع، بالممارسة الديمقراطية الثورية.

لئن كان القمع أو الفئوية، في لغة أخرى، أو الاستئثار بالسلطة، أو الانفراد بالقيادة هو الشكل الطبقي الذي يحكم علاقة القوى غير الهيمنية، في وجودها في موقع الهيمنة الطبقية، بأطراف التحالف الطبقي الثوري، وكان، بالتالي ضروريا بضرورة التناقض في أن تحتل تلك القوى هذا الموقع، فإن الديمقراطية، كناظم للعلاقة بين أطراف التحالف إياه، وحق للجميع في الاختلاف، واحترامٍ لهذا الحق وممارسته، أقول إن الديمقراطية هذه هي، بالعكس، الشكل الطبيعي، أعني الضروري، الذي يحكم علاقة الطبقية. ذلك أن علاقة الاتّساق والتلاؤم بينها وبين موقعها هذا هي، بالضبط، الأساس المادي لضرورة الديمقراطية في علاقة القوى الثورية بعضها ببعض. وهي ضمانة تحقق هذه الضرورة.

-

الحزن جميل جدا ـ مظفر النواب

الحـزن جمـيـل جـدا

والـليـل عـديمُ الطعمِ بدون هموم

والناسُ خريفٌ يمطـر

والأيام على الـذل سـموم

أهـلا بدعاةِ الـموضوعية

جـارتـنـا إسـرائـيـلُ حـبيـبتـنا

ذات الفضـل عـلى تـطـويـر ديمقراطيتنا

هي صاحبة الأرض

ونحن الغرباء وشـذاذ الآفاق

ونحلم أنّا وطن عربي مزعـوم

ونكاد نقبل كفيها مـنحتـنا إحدى البـلـديات

وبالكـاد مطـارا تحت الـمجهر ليلا ونهاراً

ويؤذن بالعبرية بعد قليل

وعلى مدفع إسرائيل نصوم

أنزل سحابك للأرض ولا تخجل

دولٌ خَـلعت

مارست العهر المكشوف

بعورات ست نجوم

عارض إن شئت ملائكة الأمن تحيطك

مطلوب خمس دقائق

ياالله

وتدخل إنسانا وتخرج

لاشيء من الإنسانية فيك سوى الصمت

وتسأل أين الله

وكيف توحـدت الموسـادات العربية والموساد

وتُسرُّ بصمت قـدر محـتوم .. محـتوم

وتفضل حارب إسرائيل

بكل عروبة عورتك الزرقاء

وقاتل دون سلاح دون حدود تفتح

علّ حدوداً تجرح بعض المعنيين

من الآن نقول تخوم

إياك وإن عريت أمام العالم أن تيأس

ثم قتال شرس باق ما بقي الله

ويحتاج سلاحاً وحدود داخل رأسك

احـذر أن تزرع إسرائيل برأسك

حصـن رأسك

وابدأ بسلاح أبـيض منه

هـجوم بعـد هـجوم

بعد هجوم يا ولدي

لا نصر بدون هجوم

أو تصبح قوادا دوليا يا ولدي

مفهوم مفهوم يا ولدي مفهوم

آخر المواضيع في

بعدما ناوله بائع الفواكه كيسا بلاستيكيا حوى كيلوغراما من فاكهة الفراولة الحمراء، قانية كدماء قلب عاشق، قصد عامر دكانا مجاورا ناوله صاحبه بدوره كيسا حشا بداخله بعض مواد غذائية. شاي .. سكر .. علبة فروماج من صنف لاهولونديز. غدا عامر يحب هذا الصنف من الجبن منذ قدمته له أخته سلمى يوما عندما زارته بالسجن. ألقى عامر على سحنة أخته نظرة غاضبة. خاطبها قائلا : " تعرفين سلمى أنني لا أحب المنتوج الامبريالي".. سكتت سلمى لحظة.. رفعت عينيها نحو زاوية بالسقف حيث غرقت عنكبوت عجوز في نسج خيوط بيتها في صمت رهيب.. عادت وسط الضوضاء تحدق في السحنة الغامضة لأخيها عامر .. غامضة كتلك الأسفار العجيبة التي كان يأتي بها من الجامعة كل مساء..أجابته بابتسامة على الشفتين: " هذا ما وجدته اليوم عند البقال.. في الزيارة المقبلة أحضر لك جبنا من البلد".. لكن عامر حين تناول قطعة أولى منه، ما لبث أن توله به. حشا الكيس الثاني داخل الأول، أو العكس، لا يذكر بالضبط. وجد نفسه يتجه نحو مسكنه المتواضع سيرا على القدمين كما يحب أن يفعل دائما. في الطريق، لاحظ أنه كلما صادف شخصا، ما يلبث أن ينقض على الكيس بنظرة حادة يغرسها بداخله مثل مخالب حيوان مفترس، دون أن يعبأ بالنظر إلى وجهه الكريم كأنه لا وجود له !!

النظرة الأولى تحملها عامر بصبر. فهو كعادته رجل صبور في كل المواقف، عملا بالوصايا التي شُحنت بها جمجمته الصلبة منذ طفولته. النظرة الثانية بدت له شرسة من شاب بسحنة داكنة بها خدوش توجس منها خيفة. استحضر في الحين ذكرى سلمى التي انقض عليها أحدهم في الشارع قبل أسابيع. نبع الوغد بغتة من جوف الأرض كعفريت مارد. دفعها بقوة إلى أن سقطت أرضا. خطف منها حقيبة يدها بينما هي تعبر الشارع و ذهنها تائه. حاولت النهوض لتتعقب الولد. عجزت. حاولت من جديد. انهارت. كانت تريد فقط استرداد الهاتف الذي دأبت على أن تدفن به أسرارها كل ليلة. حين تختبئ داخل غرفتها تلتقط لها صورا خاصة تدفنها بداخله. بالهاتف أيضا عشرات الصور لوالديها قبل أن تصعد روحاهما إلى السماء. كانت تزورهما كل ليلة بمقبرة الهاتف حين ينام القوم. تناجيهما في سكون الليل. عندما عادت إلى البيت، لم تعد تتذكر إن كان الوغد الهائج هو الذي خطف منها الهاتف أم هي التي ناولته له راضية كي تأمن شره. بكت سلمى كثيرا . غاص البيت كله في بحر من الحزن. بعد أيام، سقطت صريعة كدب جريح .. مهزوم.. عم الظلام الدامس البيت بكامله. حين صحت ظلت تسمع كلام الجارات يعزينها في الفقدان.

إننا لا ندرك المحايث. ولا يوجد شيء مشترك ولا أكثر عرضة للتجاهل مثل تجربة القراءة. أن نقرأ أمر يبدو بديهيا إلى حد يبدو معه للوهلة الأولى أن لا شيء يمكن قوله بصدد هذا الموضوع.

في الدراسات حول الأدب، تم طرح مشكل القراءة نادرا أحيانا، من زاويتين متباينتين: الزاوية الأولى تهتم بالقراء في تنوعهم التاريخي والاجتماعي، الجماعي والفردي؛ الزاوية الثانية تهتم بصورة القارئ كما تم تمثيلها في بعض النصوص: القارئ كشخصية، أو كمسرود له. لكن يبقى مجال آخر لم يتم استكشافه هو منطق القراءة الذي لا يتم عرضه في النص، رغم كونه سابقا على الفروق الفردية.

هناك عدة أنواع من القراءات. وسوف أتوقف هنا عند صنف واحد، وهو ليس أقلها أهمية، وأقصد قراءة النصوص التخييلية الكلاسيكية، وبالضبط النصوص التي تنعت بأنها نصوص تمثيلية. فهذه القراءة هي وحدها القراءة التي تنجز كبناء.

ورغم أننا توقفنا عن اعتبار الفن والأدب محاكاة، فإننا نجد صعوبة في التخلص من طريقة في الرؤية متأصلة حتى في عاداتنا اللغوية ، والتي تتمثل في تصورنا للرواية كتمثيل وتحويل لواقع سابق عليها. ورغم أن هذه الرؤية لا تهدف إلى وصف عملية الإبداع، فإنها تطرح مشكلا مبدئيا؛ إنها تقوم بتشويه علني حين تحيل على النص نفسه. إن ما يوجد في البداية هو النص، ولا شيء غيره؛ ولا تستطيع هذه الطريقة أن تبني عالما متخيلا انطلاقا منه إلا بإخضاعه لنوع خاص من القراءة التي نقوم نحن ببنائها. إن الرواية لا تحاكي الواقع، بل تخلقه: هذه الصيغة السابقة على الرواية ليست مجرد تجديد اصطلاحي؛ وحده منظور البناء يسمح لنا بفهم سليم لاشتغال النص المدعو نصا تمثيليا.

إن قضية القراءة تتقلص إذن بالطريقة التالية: كيف يقودنا نص ما نحو بناء عالم متخيل؟ ما هي مظاهر النص التي تحدد البناء الذي ننجزه أثناء القراءة ، وبأي طريقة؟

لنبدأ بالأٍسهل.

ليالي الشتاء جافة وقاسية. وهذه المدينة البائسة القابعة تحت جناح الضباب الكثيف تحولت فجأة إلى مدينة للأشباح. ما إن يحل الليل وتتدحرج الشمس وراء الجبال حتى تصبح المدينة أشبه بصحراء ممتدة من السكون والفراغ. يهجم الظلام بعنف على الشوارع والأنهج والأزقة، ينهشها ويعمِّق وِحشتها. تُوصد الأبواب وتُسدل الستائر على النوافذ بعد إحكام غلقها. تختفي كل مظاهر الحياة إلا من بعض الأضواء التي تنوس من الفتحات الصغيرة عبر ثقوب الأبواب والنوافذ أو من بقايا الفوانيس التي لم تقتنصها حجارة الصبية العابثين أثناء النهار.

ليل هذه المدينة موحش لا يخترقه سوى صوت ناقوس الكنيسة العتيقة التي تتوسط الشارع الرئيسي الطويل الممتد في استقامة كطريق يعبر الصحراء بلا تعرجات أو التواءات. لا أحد من السكان ينبئك متى أُنشِت تلك الكنيسة أو من أنشأها. ألفها الناس وألفتهم. ألفوا دقات ناقوسها الرتيبة المكررة. ألفوا ألوانها البسيطة الجذابة. ألفوا أنوارها الساطعة. ألفوا أناشيد الآحاد يرددها المصلون في خشوع وانسجام. يشعر السكان بالفقد كلما صمت الناقوس أو أُطفِئت الأضواء.

يحاذي الكنيسة من الجهة الشرقية مسجد قديم بصومعته السامقة. يرتفع عبر مكبر الصوت من أعلاه صوت المؤذّن عند كل صلاة، يتردد صداه في الأرجاء ويبلغ حافات المدينة فيبعث في كل مكان يبلغه نوعا من الطمأنينة والخشوع، فترى الناس يهرعون إلى الله ويلبون النداء. يلجون إلى المسجد عبر أبوابه الكثيرة وقد غُلّفت أرواحهم بهالات قدسية سرعان ما ينزعونها بعد الفراغ من الصلاة، يُعلّقونها على المشاجب ثم يخرجون لاستقبال الحياة بما فيها من خبث وعنف وقسوة. في هذه المدينة تعايش الناس في ألفة ووئام قبل أن تصاب بلوثةٍ هذه الأيام.

عادة ما يُنظر إلى الهجرة الأفريقية إلى أوروبا على أنها موجة عارمة من الناس اليائسين الهاربين من الفقر والحروب في أوطانهم محاولين الدخول إلى جنة الأوروبية المراوغة. تشمل "الحلول" النموذجية التي يقترحها الساسة زيادة الضوابط الحدودية، أو تعزيز التنمية الأفريقية "القائمة على البقاء في الوطن". ولكن هذه الآراء تستند إلى افتراضات خاطئة جوهرياً بشأن حجم الهجرة وتاريخيها، وطبيعة وأسباب هذه الهجرة. وتتجاهل الخطابات السائدة أن الهجرة الأفريقية إلى أوروبا يغذيها الطلب البنيوي على العمالة المهاجرة الرخيصة في القطاعات غير الرسمية. وهذا يفسر لماذا فشلت سياسات الهجرة التقييدية دائماً في وقف الهجرة وخلفها تأثيرات ضارة مختلفة. كما أن التنمية الأفريقية من غير المرجح أن تحد من الهجرة لأنها ستمكن وتلهم المزيد من الناس على الهجرة. وعلى الرغم من الخدمة الشفهية التي يتم تقديمها لـ "مكافحة الهجرة غير الشرعية" لأسباب سياسية ودبلوماسية، فإن الدول الأوروبية أو الأفريقية ليس لديها الكثير من الاهتمام الحقيقي بوقف الهجرة.

الفيضان القادم

في السنوات الأخيرة، حظيت الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا باهتمام واسع النطاق. إن التقارير الإعلامية المثيرة والخطابات الشعبية تؤدي إلى ظهور صورة كارثية لموجة أو "هجرة" من الأفارقة "اليائسين" الفارين من الفقر في وطنهم بحثاً عن "النعيم" الأوروبي، محشورين في سفن مهترئة منذ زمن بعيد لا تكاد تطفو على سطح الماء. ومن المعتقد عموماً أن الملايين من الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى ينتظرون في شمال أفريقيا العبور إلى أوروبا، الأمر الذي يغذي الخوف من الغزو.

إن الحكمة التقليدية التي تقوم عليها مثل هذه الحجج هي أن الحرب والفقر هما السببان الجذريان للهجرة الجماعية عبر أفريقيا ومنها. وتختلط الصور الشعبية للفقر المدقع والمجاعة والحرب القبلية والتدهور البيئي في صورة نمطية لـ "البؤس الأفريقي" باعتبارها الأسباب المفترضة لموجة المد المتضخمة من المهاجرين الأفارقة المتجهين شمالاً.

غالباً ما ينظر الأوروبيون إلى أفريقيا باعتبارها مكاناً شاقاً للعيش، حيث يسعى سكانها للهجرة إلى القارة العجوز. وتصور وسائل الإعلام والسياسيون والعلماء أنفسهم الحركة في القارة على أنها تدفق من الجنوب إلى الشمال عر شمال إفريقيا كبوابة إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن هذا الخطاب غير مستنير ولا يعمل إلا على ترسيخ فكرة "الغزو الأفريقي" في المجتمع الأوروبي، والتي توفر في الوقت نفسه الأساس لتأمين الهجرة وإخراجها.

إن الساسة ووسائل الإعلام على جانبي البحر الأبيض المتوسط يستخدمون عادة مصطلحات مثل "الغزو الشامل" و"الطاعون" لوصف هذه الظاهرة. في يوليو/تموز 2006 حذر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من أن الأفارقة "سيغرقون العالم" ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لتطوير اقتصاد القارة. ولا تلجأ وسائل الإعلام والسياسيين فحسب إلى سيناريوهات يوم القيامة كثيراً لإثبات وجهة نظرهم، بل وأيضاً العلماء. على سبيل المثال، صرح عالم البيئة البريطاني "نورمان مايرز" Norman Myers مؤخراً بأن التدفق الحالي للاجئين البيئيين من أفريقيا إلى أوروبا "سيُنظر إليه بالتأكيد على أنه مجرد قطرة إذا ما قورن بالفيضانات التي ستحدث في العقود المقبلة".

في الدنمارك يريد حوالي ثلثي الدنماركيين وقف الهجرة. وفي ألمانيا حيث يعد موضوع الهجرة ديناميتاً سياسياً. وفقاً لاستطلاع رأي أجري في أكتوبر 2024 من البوابة الإلكترونية Statista، صنف حوالي 35٪ من المشاركين موضوع "الهجرة واللجوء والأجانب" باعتباره المشكلة المجتمعية الأكثر أهمية في ألمانيا - أكثر من أولئك الذين كانوا أكثر اهتماماً بالاقتصاد أو تغير المناخ. في جميع أنحاء أوروبا، ازدادت حدة الخطاب حول الهجرة.

ج. كولومبال :- قمت بنشر كتابين، " الاختلاف والمعاودة" و" سبينوزا ومشكل التعبير" . وكتابا جديدا أيضا : " منطق الحسّ"الذي سيظهر حتما قريبا جدا. من يتكلّم في هذا الكتب؟

- ج. دولوز:

حينما نكتب في كلّ مرّة، فنحن نجعل شخصا ما يتكلّم، ونجعل شكلا ما أوّلا يتكلّم. من يتكلّم مثلا، في العالم القديم، هم أفراد. إنّ العالم القديم كلّه مؤسس على شكل الفردية؛ فالفرد يقوم فيه جنبا إلى جنب مع الكائن ( نراه جيدا في موقع الإله بوصفه كائنا مُفَرّدا للغاية). وفي العالم الرومنطيقي، تتكلّم شخصيات، وهذا جدّ مختلف: فالشخص محدّد في هذا العالم بوصفه موجودا مع التمثّل. لقد كانت قيما جديدة للغة والحياة. إنّ التلقائية اليوم، قد تفلت عن الفرد مثلما تفلت عن الشخص؛ لا بموجب قوى مجهولة فحسب. لقد احتفظوا بنا طويلا داخل تناوب؛ إماّ آن تكونوا أفرادا وشخصيات، أو تلتحقون بعمق مجهول غير متميّز. نكتشف مع ذلك عالم فرديات ماقبل فردية، لا شخصيّة. فرديات لا تردّ لا إلى أفراد ولا إلى شخصيات، ولا إلى عمق بلا تمّيز. إنها فرديات متحرّكة، مقتحمة وسائرة، تمرّ من واحد إلى آخر، تقوم بالاقتحام، وتشكّل فوضويات بارزة، تقيم في فضاء متنقّل. يوجد فرق كبير بين تقسيم فضاء ثابت بين أفراد مستقرين وفق حواجز أو أسيجة، وتوزيع فرديات في فضاء مفتوح بلا سياج ولا ملكية. يتحدّث الشاعر فارلونغيتي عن الشخص المفرد الرابع : هو الذي نستطيع محاولة جعله تتكلّم.

ج.ك- هل تعتبر هكذا إذن الفلاسفة الذين تؤوّلهم، بوصفهم فرديات في فضاء مفتوح؟ لقد وددت غالبا إلى حدّ الآن التقريب بين الإضاءة التي تسلطها عليها وما يمنحه مُخرج معاصر لنصّ مكتوب. بيد أنه في كتاب " الاختلاف والمعاودة" كانت العلاقة منزاحة، فلم تَعُدْ مؤوّلا بل مبدعا.

هل تستقيم المقارنة دائما؟ أم هل أن دور الفلسفة مختلف؟ هل هو " هذا الإلصاق" collageالذي ترجوه والذي يعيد تجديد المشهد أو أيضا " الاقتباس " المدمج في النصّ؟

- ج. دولوز:

نعم، للفلاسفة غالبا مشكل عويص مع تاريخ الفلسفة . تاريخ الفلسفة مرعب، لن ننفذ منه بسهولة. فاستبداله كما قلت بعملية إخراج، هو ربما طريقة حسنة لحلّ المشكل. فالإخراج، يعني أنّ النص المكتوب ستقع إنارته بقيم أخرى، بقيم غير نصيّة ( أو على الأقلّ في معنى مألوف) : الاستعاضة عن تاريخ الفلسفة بمسرح للفلسفة، هو أمر ممكن. تقول إنني بحثتُ، فيما يخصّ الاختلاف، عن تقنية أخرى، أقرب لعملية " الإلصاق" collage منها إلى المسرح. ضرب من تقنية الإلصاق أو حتى خلق مسلسل للعباقرة ( مع تكرار بشيء من الاختلاف)مثلما نرى في " الفنّ الشعبي أو الجماهيري" ( بوب آرت). لكن تقول بانّي في هذه النقطة، لم أنجح تماما. أعتقد أني اذهب أبعد من ذلك في كتابي عن " منطق الحسّ".

رغم مرور أكثر من مئة عام على خطاب الرئيس الأمريكي “ودرو ويلسون” الذي ألقاه في العام 1916 بمناسبة بداية ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينسب إليه مقولة “أن عَلَمَ أمريكا ليس علَمهَا وحدها، بل هو عَلَم الإنسانية جمعاء” إلا أن هذه النبوءة لم تتحقق، ولم يصبح علم الولايات المتحدة علماً للإنسانية، بل أصبح علماً للشر وقتل الشعوب والغطرسة ونهب خيرات الدول. صار وجهاً قبيحاً للعنصرية والتمييز لم تنجح أفلام هوليود في تجميله.

نزعة السيطرة على العالم، والاعتقاد أنهم وحدهم المهيئين لقيادة العالم، كانت وما زالت في العقيدة الأمريكية منذ الاستقلال. ظهرت هذه النزعة بوضوح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة منتصرة، فيما بقية الأطراف إما مهزومة أو منهكة اقتصاديا، وعسكرياً، واجتماعيا، وسياسياً. تُظهر تصريحات السياسيين الأمريكيين درجة عالية من الفوقية والاستعلاء والترفُّع على الآخرين، والتكبُّر والعجرفة، والزُهوّ. وتصريحات رونالد ترامب المستمرة تؤكد هده الحقيقة بصورة جلية، حين يواصل القول إنه يتمتع “بتواضع أكبر كثيرا مما يتصور الكثير من الناس”. لكن ادعاءاته بأنه يتمتع بـ “عقل جيد جدًا”، وأنه يمتلك “أفضل الكلمات”، وأنه يعرف “أكثر من الجنرالات”، وتذكيره المستمر بأنه “الفائز” كلها تعزز فكرة أن التواضع هو فضيلة لا يعرفها ترامب.

منفلت من عقاله

بينما يستمر اقتراحه الصادم في إثارة الإدانة الدولية، أصر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن "الجميع يحبون" فكرته لطرد الفلسطينيين من غزة والسماح للولايات المتحدة بتولي المسؤولية عنها. حيث قال للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن رد الفعل على خطته: "الجميع يحبونها". مقترح ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة من أراضيهم ونقلهم إلى مناطق أخرى، مع سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وامتلاكه لفترة طويلة من أجل تنميته وتهيئته لعيش آخرين عليه، أثار العديد من ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والعالمية الرافضة لهذا المقترح، بينما أيده مسؤولون وسياسيون إسرائيليون. وكان دونالد ترامب قد قال إنه يريد أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد نزوح الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وتطوير المنطقة حتى يعيش "شعوب العالم" هناك.

اقتراحات الرئيس الأمريكي بشأن غزة، والتي تعكس غطرسته، أثارت ردود فعل من مختلف الأطراف. حيث اعتبرتها حركة حماس في بيان قائلة إن خطط ترامب هي "وصفة لخلق الفوضى والتوتر في المنطقة. لن يسمح شعبنا في قطاع غزة لهذه الخطط بالمرور". جميع الفصائل الفلسطينية أدانت تصريحات ترامب واعتبرتها "طرفة تافهة".

حذر محللون من أن أسعار هواتف آيفون في الولايات المتحدة قد ترتفع بشكل هائل نظرا لاعتماد آبل الكبير على واردات من الصين، المركز الرئيسي لتصنيع الأجهزة والتي تخضع لأعلى معدل رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبلغ حاليا 125%.

وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن شركة التكنولوجيا العملاقة آبل استأجرت رحلات شحن لنقل 600 طن من هواتف آيفون، أو ما يبلغ 1.5 مليون هاتف، إلى الولايات المتحدة من الهند بعد أن كثفت إنتاجها هناك في محاولة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

وتقدم تفاصيل تلك الخطوة نظرة على إستراتيجية آبل الخاصة للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وبناء مخزون من هواتفها التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر أسواقها.

وتتجاوز هذه النسبة بكثير الرسوم الجمركية البالغة 26% على الواردات من الهند، والتي توقفت حاليا بعد أن أعلن ترامب تعليقا لمدة 90 يوما، لكنه استثنى منه الصين.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطة إن آبل "أرادت أن تفلت من الرسوم".

وأضاف المصدر أن الشركة ضغطت على سلطات مطار في الهند لتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في مطار تشيناي في ولاية تاميل نادو بجنوبي البلاد إلى 6 ساعات بدلا من 30 ساعة.

استحوذت شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI) -المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك- على شركة "هاتشوت " (Hotshot)، وهي شركة ناشئة تعمل على أدوات توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي على غرار أداة "سورا" (Sora) من "أوبن إيه آي"، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وقد أعلن أكاش ساستري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "هاتشوت" عن هذا الخبر في منشور على منصة إكس، وكتب "على مدار العامين الماضيين أنشأنا 3 نماذج أساسية للفيديو كفريق صغير، ولقد ألهمنا تدريب هذه النماذج نظرة شاملة حول كيفية تغير التعليم والترفيه والتواصل والإنتاجية في السنوات القادمة، ونحن متحمسون لمواصلة توسيع نطاق هذه الجهود باستخدام موارد (إكس إيه آي) الضخمة وتحديدا حاسوب كولوسيس (Colossus)".

وتأسست شركة هاتشوت -التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها- منذ عدة سنوات على يد ساستري وجون مولان، وكانت الشركة الناشئة تركز في البداية على تطوير أدوات إنشاء وتحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها توجهت نحو نماذج تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.

ونجحت هاتشوت في جذب استثمارات من مستثمرين مختلفين، أبرزهم لاشي جروم والمؤسس المشارة لمنصة "ريديت"(Reddit) أليكسيس أوهانيان، بالإضافة إلي صندوق استثماري يُعرف باسم "إس في أنجل" (SV Angel)، ولم تعلن الشركة عن قيمة الاستثمارات.

تسبب نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" في ضجة واسعة المدى بفضل قدراته المذهلة مع السعر المخفض مقارنةً ببقية نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة تجاريًا، ورغم أن "ديب سيك" هو أبرز النماذج الصينية، فإنه ليس الوحيد.

تقدم الشركات الصينية حاليًا مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، في محاولة منها للحاق وتخطي الشركات الأميركية التي سيطرت على ساحة الذكاء الاصطناعي مدة طويلة، حتى إن "ديب سيك" ذاته طرح نموذجا آخر لمعالجة جوانب النقص الموجودة في النموذج الأول لها.

لا يمكن وصف جهود الذكاء الاصطناعي الصينية بكونها حديثة العهد، إذ بدأت منذ سنوات عدة تزامنًا مع غريمتها الأميركية، ولكن القفزة الأخيرة كانت مفاجئة خاصة مع عدم قدرة هذه الشركات على الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المطلوبة من "نفيديا".

وفي الوقت الحالي، توجد عدة نماذج ذكاء اصطناعي صينية مثل:

نموذج "كوين 2.5" (Qween 2.5) من "علي بابا"

لم تغب مساعي "علي بابا" لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي قوي وخارق، كونها إحدى أبرز شركات التقنية في الصين والعالم أجمع. وبشكل مفاجئ، وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت الشركة عن ردها على "ديب سيك" و"شات جي بي تي".

جاء هذا الرد على شكل نموذج "كوين 2.5" الذي تدعي الشركة أنه يتخطى قدرات كافة نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا ويتغلب عليها في كافة الأوجه، بما فيها نموذج "شات جي بي تي 4 أو" الرائد وحتى نموذج "ميتا" و"ديب سيك".

يأتي النموذج أيضًا على شكل مفتوح المصدر يمكن لأي شركة استخدامه وتخصيصه، وتروح الشركة له بقدرته على التجاوب بشكل جيد مع الأسئلة الطويلة والمعقدة، كما أنه قادر على فهم المهام المعقدة مثل المحادثات والتفكير المنطقي والبرمجة.

ورغم أن النموذج مخصص بشكل أساسي للشركات والاستخدام التجاري، فإنه أيضًا متاح للاستخدام الشخصي مباشرة من خلال روبوت الدردشة السريع الذي يحمل الاسم ذاته.

"إيرني" (Ernie) من "بايدو" (Baidu)

يمكن القول بأن روبوت "إيرني" هو أول نموذج ذكاء اصطناعي يخرج للنور من الشركة التي تسيطر على قطاع محركات البحث بشكل كامل في الصين، وقد وصل إجمالي عدد مستخدمي النموذج حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 340 مليون مستخدم، بشكل يحاكي "شات جي بي تي"، وهو قادر أيضًا على توليد النصوص والصور مباشرةً.

ورغم ادعاءات الشركة بأن "إيرني" قادر على منافسة "شات جي بي تي"، فإن إطلاق النموذج في عام 2023 لم يكن ناجحًا للغاية، وكان النموذج يواجه العديد من التحديات التقنية التي جعلت الإجابات التي يقدمها أضعف من المنافسين، وقد وصلت هذه التحديات إلى أن النموذج توقف عن العمل تمامًا أثناء العرض المباشر له.

هذه التحديات أفقدت المنافسين الثقة في "إيرني" خاصة ونماذج الذكاء الاصطناعي الصينية عامة، مما جعل العالم لا ينتظر الكثير من "ديب سيك" قبل أن يتسبب في المفاجئة السابقة، ورغم أن "بايدو" تحاول جاهدة إعادة نموذجها للمنافسة، فإن التحديات أمامه أكثر صعوبة من النماذج الجديدة.

"دوباو 1.5 برو" (Doubao 1.5 Pro) من "بايت دانس"

لم تتأخر "بايت دانس" كثيرًا عن منافسة نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وقررت طرح نموذج "دوباو 1.5 برو" المحدث خلال الأسبوع الماضي رغم أن النموذج نفسه موجود منذ فترة، وهو يعد أحد أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية بعدد مستخدمين يتخطى 60 مليون مستخدم شهريًا.

تدعي "بايت دانس" أن "دوباو" أفضل من "شات جي بي تي" بفضل قدرته على الاحتفاظ بالمعلومات والأكواد البرمجية والمنطق، كما أنه قادر على التعامل مع اللغات الصينية بشكل أفضل من غيره من النماذج الصينية، كما تؤكد الشركة أنه أقل تكلفة من غيره ولا يحتاج إلى حواسيب خارقة من أجل تشغيله.

تحاول بايت دانس حاليًا الترويج لنموذجها على أنه أكثر قوة وأقل تكلفة حتى من ديب سيك، وتقارن بينه وبين "شات جي بي تي أو 1" في كل مناسبة، لكون النموذج قادرًا على التفكير المنطقي، وبينما يعد النموذج منتشرًا في الصين، ما زالت التجارب العالمية له محدودة.

لكن تاريخ بايت دانس الواسع في تطوير خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي والقوة الحوسبية يشير إلى قدرتها على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي خارق وذي أداء قوي، إذ إن نقطة القوة الرئيسية في "تيك توك" أحد أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي العالمية هي خوارزمية "بايت دانس".

"كيمي كيه 1.5" ( Kimi k1.5) من "مون شوت" (MoonShot)

تعد شركة "مون شوت" من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في السوق الصيني والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار بعد جولة التمويل الأولى لها، وقد أطلقت الشركة مؤخرًا نموذج "كيمي كيه 1.5" الذي تدعي قدرته على منافسة "شات جي بي تي".

ركزت الشركة في تطوير "كيمي كيه 1.5" على جودة الإجابات ودقتها أكثر من سرعة الاستجابة، وهذا يجعل النموذج يأخذ وقتًا أطول في الإجابة، ولكن تكون الإجابات أكثر دقة، وهو الأسلوب ذاته الذي اتبعته "أوبن إيه آي" مع "شات جي بي تي أو 1".

بحسب بيان الشركة، فإن نموذجها يستطيع الإجابة على المسائل الرياضية المعقدة، فضلًا عن القدرة على فهم الصور والنصوص ومقاطع الفيديو وعدم الاكتفاء بالنصوص فقط.

نموذج "جانوس برو" (Janus-Pro) من "ديب سيك"

لم تكتف ديب سيك بطرح نموذج "آر 1" النصي فقط، بل سعى لتغطية نقاط الضعف لديه عبر طرح نموذج ذكاء اصطناعي قادر على توليد الصور بشكل ينافس "دال -إي 3" من "أوبن إيه آي"، إذ يستطيع التعامل مع 7 مليارات معيار، وهي الكمية الكافية للإجابة على الأسئلة المعقدة وحل التحديات المعقدة.

يأتي النموذج تحت رخصة "إم آي تي" (MIT) مما يعني إمكانية استخدامه بشكل تجاري دون مخاوف من حقوق الملكية وحقوق الاستخدام بشكل عام، وبحسب اختبارات ديب سيك في أكثر من أداة اختبار منفصلة مثل "جينيفال" (GenEval) و"دي بي جي-بينش" (DPG-Bench)، التي أظهرت أيضا أن النسخة الاحترافية من "جانوس برو" تتغلب على العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور المنافسة مثل "ديفيوشن إكس إل" (Diffusion XL) و"دال-إي 3″.

لا تزال قدرات النموذج محدودة بالصور ذات دقة 384×384 بيكسلا، وهو الأمر الذي يتماشى مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تعمل على توليد الصور وتحليلها، ولكن نتائج النموذج -بحسب تقرير "ديب سيك"- تتفوق عليهم بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتطور النموذج بشكل أفضل مستقبلًا.

وصمة عار تلحق النماذج الصينية

رغم التطور الكبير الذي تشهده ساحة الذكاء الاصطناعي في الصين مؤخرًا، فإن هذه النماذج تلحقها وصمة عار كبيرة بسبب ارتباطها بالشركات الصينية التي يشتبه في ارتباطها بالحكومة الصينية، وإمكانية تسريب البيانات للحكومة الصينية أو بشكل عام عبر الإنترنت.

حدث هذا في الأيام الماضية مع ديب سيك الذي ظهرت منه مجموعة من البيانات المخزنة به عبر الإنترنت في منتديات المخترقين، رغم أن الشركة لم تعلن عن وجود أي اختراق لبيانات النموذج أو حتى تسريب رسمي.

المصدر : مواقع إلكترونية