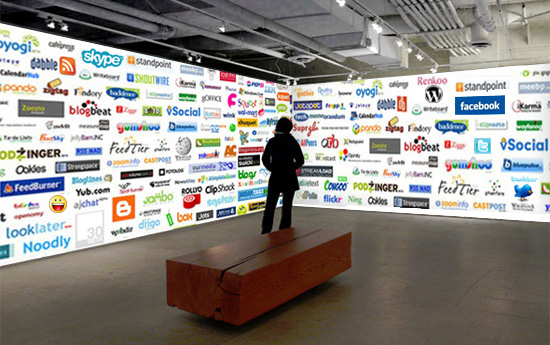

في زمن الشفهي والكتابي كان الكتاب والأدباء يتزعمون المشهد الثقافي.. وكان الجميع يتطلع إلى تتبع أخبارهم وأحوالهم. لكن مع ظهور الصورة كأثر وفعل، أجبر من كانوا يسمون بالمثقفين التقليدين على الانخراط طوعا داخل زوايا الصورة، كالتلفاز أو الانترنت. ومن خلال هذه السطور سنتتبع تحركات بعض الفئات المثقفة في المغرب، كالكتاب والأدباء والسينمائيين والإعلاميين الصحافيين، على أساس موقعهم الموازي في تفعيل التأثير الوسائطي، ممثلا في الفايسبوك.

في زمن الشفهي والكتابي كان الكتاب والأدباء يتزعمون المشهد الثقافي.. وكان الجميع يتطلع إلى تتبع أخبارهم وأحوالهم. لكن مع ظهور الصورة كأثر وفعل، أجبر من كانوا يسمون بالمثقفين التقليدين على الانخراط طوعا داخل زوايا الصورة، كالتلفاز أو الانترنت. ومن خلال هذه السطور سنتتبع تحركات بعض الفئات المثقفة في المغرب، كالكتاب والأدباء والسينمائيين والإعلاميين الصحافيين، على أساس موقعهم الموازي في تفعيل التأثير الوسائطي، ممثلا في الفايسبوك.

لكن أولا، لنعرج سريعا بسياق الانخراط والصراع القائم بين النخبوي والشعبي؛ أي بالذين ارتموا بين أحضان المجتمعات الافتراضية، وعبروا من خلالها عن آرائهم وتفكيرهم وأحدثوا أثرا حول مختلف القضايا. وقد كان هذا بادئ الأمر في عيون "المثقفين التقليديين" كانتهاك لدور المثقف وتمثيليته لجل القضايا المطروحة. إذ أصر، حينها، معظمهم على ضرورة المحافظة على أصالة الثقافة، كي لا تضييع وسط التمييع و"التفاهي". وهو حال فكّـكه الناقد عبد الله الغذامي في كتابه عن سقوط النخبة وبروز الشعبي.

الذكاء الاصطناعي والمنهج العلمي للفيلسوف دونالد غيليز ـ ترجمة: أرنستو شحود

لقد تفحّصنا في ما سبق من هذا الكتاب بعض الآثار التي يُمكن أن تترتّب عن النتائج المستجدّة في الذكاء الاصطناعيّ على أسئلةٍ قديمةٍ في كل من فلسفة العلم وفلسفة المنطق. أعتقد أنّنا متفقون الآن على أنّ النتائج كانت صاعقة بعض الشيء. فقد دعمت تقدّمات التعلّم الآلي نظرة بيكون الاستقرائيّة للمنهج العلميّ في مواجهة بدائل أكثر حداثة. كما وفّر تطوّر PROLOG حججًا لصالح التصوّر الإمبيري للمنطق مقابل التصوّر القبليّ له، واقترحت البرمجة بالمنطق إطار عَملٍ جديد للمنطق سمح بإمكانية تطوير منطق استقرائيّ يشبه إلى حدٍ ما المنطق الإستنباطيّ. تستدعي هذه النتائج كلّها السؤال عن العديد من الأفكار المتعلقة بالمنطق والمنهج العلمي السائدة منذ ما يُـقارب الخمسين عاما.

لقد تفحّصنا في ما سبق من هذا الكتاب بعض الآثار التي يُمكن أن تترتّب عن النتائج المستجدّة في الذكاء الاصطناعيّ على أسئلةٍ قديمةٍ في كل من فلسفة العلم وفلسفة المنطق. أعتقد أنّنا متفقون الآن على أنّ النتائج كانت صاعقة بعض الشيء. فقد دعمت تقدّمات التعلّم الآلي نظرة بيكون الاستقرائيّة للمنهج العلميّ في مواجهة بدائل أكثر حداثة. كما وفّر تطوّر PROLOG حججًا لصالح التصوّر الإمبيري للمنطق مقابل التصوّر القبليّ له، واقترحت البرمجة بالمنطق إطار عَملٍ جديد للمنطق سمح بإمكانية تطوير منطق استقرائيّ يشبه إلى حدٍ ما المنطق الإستنباطيّ. تستدعي هذه النتائج كلّها السؤال عن العديد من الأفكار المتعلقة بالمنطق والمنهج العلمي السائدة منذ ما يُـقارب الخمسين عاما.

لكنّ هذا التفاعل بين الذكاء الإصطناعيّ ودراسة المنطق والمنطق العلميّ لا يسير في إتجاه واحد. فمن الممكن ومن المحبّذ أيضًا دراسة ما يترتّب من آثار لنتائج المنطق والمنهج العلميّ على الذكاء الاصطناعيّ في حال توفّرها. لن أحاول في هذا الفصل القيام بدراسة شاملة لهذا الجانب من السؤال، وإنما سأركّز على مثلٍ واحدٍ كان محط نقاشًا أكثر من غيره. تعتبر برهانيّتا غودل (GOdel) أللاتماميّة من أشهر نتائج المنطق (والرياضيات طبعًا) في القرن العشرين، وتم نـشر البراهين على هاتين البرهانيتين للمرة الأولى في العام 1931(انظر غودل 1931). لقد حاجج بعض المفكرين ومن بينهم لوكاس (Lucas)، بنروز (Penrose) وغودل نفسه بأنّ هاتين البرهانيتين المنطقيتين تُظهرا وجود حدود لما يُـمكن إنجازه في الذكاء الاصطناعيّ وأظهرا أيضًا أنّه بإمكان الذهن البشريّ، أقلّه في بعض النواحي، تخطي كل ما يمكن إنجازه بواسطة الحاسوب الرقميّ.

قراءة في كتاب : الأدب الرقمي : أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية لزهور كرام ـ سعيدة الرغيـوي

دراسة الغلاف

دراسة الغلاف

جاء الغلاف عاكسا البعد الرقمي ، ففي أعلى الغلاف صورة للدكتورة " زهور كرام " باللونين الأسود والأبيض ، وكأنها بتوسلها اللونين تختزل باقي الألوان، إلى جانب صورة الكاتبة هناك اسم الكتاب داخل إطار مستطيل ، ثم نلحظ على الغلاف أيضا بعض الأرقام ، وهي إحالة على ما هو رقمي ، ثم بوابة البحث في الشبكة العنكبوتية Google ، كل هاته المؤثثات تضافرت للإحالة والتأشير على عنوان الرواية " الأدب الرقمي ، أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية ".

أما ظهر الغلاف فيعرف بطبيعة هذا الكتاب وفحواه ويشير إلى أن كتاب الأدب الرقمي يدخل في إطار محاولات التحسيس بهذا التجلي الأدبي الجديد .

يُستفتح الكتاب بتقديم للناقد المغربي " سعيد يقطين " بعنوان : " الأدب الرقمي والرهانات ".

يشير بداية إلى تباين وتعدد الميادين والمجالات التي اهتمت بها " زهور كرام " ، ويلمح إلى تراوحها بين الإبداع والنقد ،ويقف عند إسهاماتها العديدة في تطوير الفكر النقدي العربي الحديث والمعاصر عبر مشاركتها في العديد من الندوات والملتقيات ، والمؤتمرات الوطنية والعربية والدولية ، كما يلمح إلى كونها أضفت على الكتابات النسائية طابعا جديدا وخاصا ، ويستحضر إسهامها في هذا المتجلي الجديد " الأدب الرقمي " ، من خلال وقوفها عند النص المترابط وإشكالاته .

الأجهزة الذكية و المجتمعات التفاعلية

في غياب هندسة مناسبة، تكون التقنيّات الجديدة مروّعة، لذا ليس من الممكن أن تقتصر مهمة صنعها على المهندسين وحدهم. ولو أن جميع الأجهزة التي نملكها تتفاعل مع بعضها بعضاً بتعاون، لظهرت فرص جديدة فعليّاً. وعلى سبيل المثال، اشتهرت شركة «فروغ» بأنها ابتكرت الهندسة الصناعيّة لأولى كومبيوترات شركة «آبل» في مطلع ثمانينات القرن العشرين.

في غياب هندسة مناسبة، تكون التقنيّات الجديدة مروّعة، لذا ليس من الممكن أن تقتصر مهمة صنعها على المهندسين وحدهم. ولو أن جميع الأجهزة التي نملكها تتفاعل مع بعضها بعضاً بتعاون، لظهرت فرص جديدة فعليّاً. وعلى سبيل المثال، اشتهرت شركة «فروغ» بأنها ابتكرت الهندسة الصناعيّة لأولى كومبيوترات شركة «آبل» في مطلع ثمانينات القرن العشرين.

وحاضراً، تنكب «فروغ» على بناء نموذج لمصباح يستشعر وجود أشخاص في الغرفة، إلى جانب نماذج شاشات لمسية تُركّب على الجدران والطاولات. لنحاول وضع سيناريو عن تفاعل هذه الأجهزة مع بعضها بعضاً ومع ما نملكه من أجهزة إلكترونيّة كالخليوي الذكيّ. إذا استشعر المصباح وجودك في المطبخ، وتعرّف إلى التطبيقات التي يشملها هاتفك، فسيعمل على «نقل» صورة عن تطبيقات الطبخ فيه على سطح الثلاجة عندما تباشر إعداد العشاء.

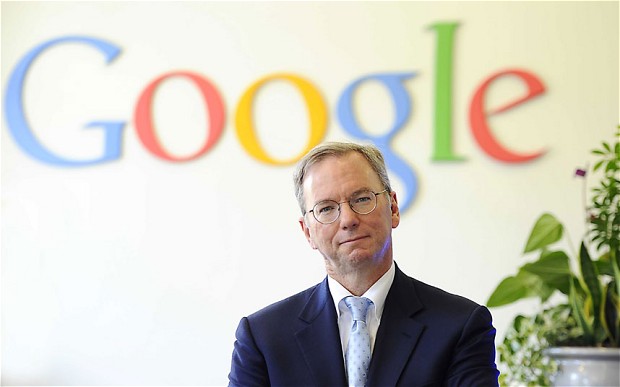

غوغل' يضرم الثورات ولا يحل مكان الحكومات ـ كرم نعمة

رفض جاريد كوهين مدير التخطيط في شركة غوغل أن تحل التكنولوجيا محل الحكومات، في إشارة إلى تفاقم الظروف السيئة في بلدان الربيع العربي، بعدما ساعد محرك البحث العملاق على سقوط أنظمة الحكم في تونس ومصر وليبيا.

رفض جاريد كوهين مدير التخطيط في شركة غوغل أن تحل التكنولوجيا محل الحكومات، في إشارة إلى تفاقم الظروف السيئة في بلدان الربيع العربي، بعدما ساعد محرك البحث العملاق على سقوط أنظمة الحكم في تونس ومصر وليبيا.

وقال كوهين في إجابة على أسئلة قراء صحيفة "الغارديان" البريطانية بعد صدور كتابه المشترك مع المدير التنفيذي لشركة غوغل "ان الثورات في المستقبل ستكون أسهل مما مضى بفضل التواصل التكنولوجي، هذا الدرس كان جليا بعد الربيع العربي، لكن عندما يسقط الدكتاتور وينقشع الغبار، لا يمكن أن تحل التكنولوجيا محل قادة البلاد في تسيير الأمور، بل تكون الدولة بحاجة إلى مؤسسات، وقد يستغرق الأمر لسنوات".

ويعرض كتاب "العصر الرقمي الجديد: إعادة تشكيل مستقبل الناس والأمم والأعمال" لأريك شميدت وجاريد كوهين للقلق من انحراف العصر الرقمي وخشية أن يدار بلا قيادة مسؤولة.

عن السينما والعنف.. تسـاؤلات في الإعلام المغربي ـ غسان الكشوري

كثيرا ما تساءلت عندما تتبعت الحلقات الاولى لبرنامج "مختفون" او حتى الظهور الأول لبرنامج "مداولة" في القناتين المغربيتين، عن ما توفره هذه البرامج كقيمة، من تقريب بعض

كثيرا ما تساءلت عندما تتبعت الحلقات الاولى لبرنامج "مختفون" او حتى الظهور الأول لبرنامج "مداولة" في القناتين المغربيتين، عن ما توفره هذه البرامج كقيمة، من تقريب بعض

الحالات والمعاناة الى المجتمع المغربي؟ ومما لاشك فيه، أن أغلب المتتبعين تساءل وتعاطف وقتها مع مشاهد ما عانته بعض الأسر، إما بحالة اختفاء أو عنف أو حتى سرقة واغتصاب. كما استفاد من ذلك، علماء الاجتماع والمتخصصون في علم النفس وفي القضاء وحتى الإعلاميون (شكلا ومضمونا)... وحتى المواطن البسيط، تتبع هموم غيره. لكن ما الذي تشكله هذه البرامج ومثلها إعلاميا وسينمائيا؟ هل يستفيد "المخرج المغربي"، اما بقصة او بفكرة، بما تطرحه هذه القضايا؟ وهل تنقل تجربة رصد المشاكل وإعادة تمثيلها المشاهد الى عالم الاحتمالات أم الى واقع الحقيقة؟ وما الذي يمكن أن تضيفه إلى الشأن الثقافي؟

عرفت جدلية الثقافة والاتصال جهودا ونقاشات كلما اكتشف الإنسان وسيلة اتصال تمكنه من معرفة ما حوله. وظهرت في فترات موازية أفكار عن سلطة وهيمنة وسائل الاتصال، لما تحمله من ازدواجية التحرك؛ الاستهلاك والربح. أي مدى التجاوب معها والإعجاب بالمنتـج (في الراديو، التلفزيون، السينما،...). لكن ألا يُعـرِّض منطق البحث عن طرق التجاوب الثقافة إلى الخطر، كما تساءل "بيير بورديو" ؟ لتجعل قوانين السوق كل الامور تتساوى... وأن لا شيء له قيم.

فيسبوك والانتفاضات العربية ـ يحيى اليحياوي

منذ اندلاع موجة الانتفاضات العربية, في تونس ومصر, ثم البحرين واليمن وليبيا وسوريا, تعالت هنا وهناك خطابات وأدبيات تنعت الذي جرى ويجري بـ"الثورات الافتراضية", أو "ثورات الإعلام الجديد", أو "ثورات الشبكات الاجتماعية", التي ثوت خلفها مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وديلي موشون وغيرها.

منذ اندلاع موجة الانتفاضات العربية, في تونس ومصر, ثم البحرين واليمن وليبيا وسوريا, تعالت هنا وهناك خطابات وأدبيات تنعت الذي جرى ويجري بـ"الثورات الافتراضية", أو "ثورات الإعلام الجديد", أو "ثورات الشبكات الاجتماعية", التي ثوت خلفها مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وديلي موشون وغيرها.

لم يكن الأمر، بهذه الخطابات والأدبيات البانية لها, توصيفا ما لوظائف وأدوار هذه الشبكات الاجتماعية, أو البناء على هيكليتها للخلوص إلى ذات الخطابات, بل أتى من باب الانبهار الصرف بتكنولوجيا تواصلية جديدة, لا يمكن للمرء حقا أن ينكر "فضلها" في ربط العلاقات بين الأفراد والجماعات, من شتى أقاليم وجهات وقارات العالم.

ليس من المهم كثيرا, في هذا المقام, تحديد ماهية هذه الشبكات, أو البنى التقنية, اللينة والصلدة, التي تقوم عليها, ولا الأدوار المعلنة والخفية التي تقوم بها, حتى وإن كان الأمر من اختصاصنا ومن طبيعة تكويننا.

الصحافة الثقافية بالمغرب :بنيات متهالكة... ورهانات مبتذلة ـ إبراهيم الحجري

يتراجع دور الصحافة الثقافية بالمغرب يوميا؛ ويضيق حيزها أمام هيمنة أخبار الإثارة والفرجة والحوادث؛ وما عادت قادرة على تتبع الحراك الثقافي المغربي. وسواء تعلق الأمر بالصحافة المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، فإن حضور الثقافي فيها يظل شبه غائب: فالقناتان الفضائيتان الرئيسيتان لا تبرمجان سوى برنامجين ثقافيين يبثان بعد أن ينام الجميع. والأمر نفسه ينسحب على الإذاعات. أما الصحافة المكتوبة فتُزحم صفحاتُها الثقافية بالإشهارات والصور المغرية التي لا علاقة لها بالثقافة؛ في حين يظل الحدث الثقافي خارج الحسبان؛ مما جعل أغلب المثقفين يبحثون خارج الحدود عن منابر جديرة بأعمالهم وأنشطتهم الثقافية والإبداعية؛ خاصة بعد أن أضحت أغلب المنابر الوطنية أبواقا لجهات رسمية أو حزبية لا تمثل فيها الثقافة إلا عناوين خرقاء.

يتراجع دور الصحافة الثقافية بالمغرب يوميا؛ ويضيق حيزها أمام هيمنة أخبار الإثارة والفرجة والحوادث؛ وما عادت قادرة على تتبع الحراك الثقافي المغربي. وسواء تعلق الأمر بالصحافة المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، فإن حضور الثقافي فيها يظل شبه غائب: فالقناتان الفضائيتان الرئيسيتان لا تبرمجان سوى برنامجين ثقافيين يبثان بعد أن ينام الجميع. والأمر نفسه ينسحب على الإذاعات. أما الصحافة المكتوبة فتُزحم صفحاتُها الثقافية بالإشهارات والصور المغرية التي لا علاقة لها بالثقافة؛ في حين يظل الحدث الثقافي خارج الحسبان؛ مما جعل أغلب المثقفين يبحثون خارج الحدود عن منابر جديرة بأعمالهم وأنشطتهم الثقافية والإبداعية؛ خاصة بعد أن أضحت أغلب المنابر الوطنية أبواقا لجهات رسمية أو حزبية لا تمثل فيها الثقافة إلا عناوين خرقاء.

الإعلام العلمي: ضرورة وطنية.. أم ترف فكري؟! ـ عماد أحمد البرغوثي وعزيز العصا

المعرفة في الوطن العربي هي "الفريضة الغائبة". كما أننا غادرنا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دون أن تحضر هذه "الفريضة" لتكون واحدة من أدوات نهوض الأمة ورفعتها وعزتها. وقد ورد في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 وهو من أهم المراجع التي تحدثت عن وضع المعرفة في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين، أن النقص في المعرفة هو أحد الأسباب المعيقة للتنمية في الوطن العربي، إلى جانب النقص في الحريات وفي تمكين النساء (un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003) .

المعرفة في الوطن العربي هي "الفريضة الغائبة". كما أننا غادرنا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دون أن تحضر هذه "الفريضة" لتكون واحدة من أدوات نهوض الأمة ورفعتها وعزتها. وقد ورد في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 وهو من أهم المراجع التي تحدثت عن وضع المعرفة في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين، أن النقص في المعرفة هو أحد الأسباب المعيقة للتنمية في الوطن العربي، إلى جانب النقص في الحريات وفي تمكين النساء (un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003) .

أما العوامل التي تكمن وراء النقص في المعرفة، بحسب التقرير المذكور، فهي كثيرة، أهمها: ضعف الإقبال على القراءة مع ضحالة العقلية الثقافية العلمية العربية، ضعف أدوات النشر ونقص الإنتاج المعرفي وضحالة حركة الترجمة وندرة الكتاب العلميين أو المتخصصين في الإعلام العلمي. بذلك؛ يتضح لنا أن المشكلة الرئيسية لدينا تكمن في كل من الإنسان نفسه، كمتلقي للمعرفة وناقل لها، إلى جانب الأدوات والكتّاب العلميين.