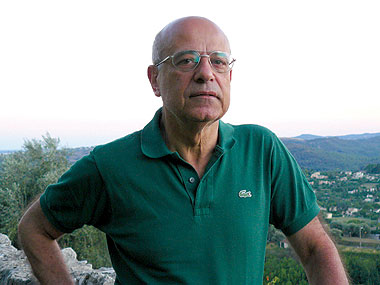

يحار المرء في تعيين الجانب الذي يرغب في تناوله عندما يلج عالم جورج طرابيشي. تجدك أمام إنسان غاص في بحور متعددة، من التأليف في ميادين فكرية وسياسية وأدبية، وترجم من الكتب في الفلسفة وعلم النفس والأدب، بحيث تضمنت مكتبته حوالي 220 كتاباً في مختلف المجالات، بما يمكن القول إننا أمام موسوعة في رجل، ندر أن عرفتها المجتمعات العربية في تاريخها. لكن جورج طرابيشي لا يمكن تصنيفه في كونه مجرد كاتب ومترجم، فالأساس الذي ينطلق منه الرجل هو أنه مناضل – مثقف، خاض تجربة في العمل الحزبي والسياسي، وظلت هذه التجربة تدمغ تاريخه حتى اليوم. من التجربة القومية العربية في حزب البعث، إلى الإلتزام بالماركسة، إلى ولوج علم النفس والتحليل النفسي، إلى الوجودية وصولاً إلى تبني النزعة التاريخية النقدية في قراءاته الأخيرة. يعيب البعض على طرابيشي هذا الإنتقال الفكري والسياسي والعقائدي، ويعتبرها من النواقص في مسيرة الرجل الفكرية والسياسية، وهو حكم ينم عن جهل في فهم معنى هذه التحولات، وهو جهل عاجز عن التمييز بين الثابت والمتغير في مسيرة طرابيشي. ولأنّ الغوص في عالم طرابيشي كله من الصعوبة بمكان، وهو يحتاج إلى أكثر من مجلد في الدراسة والتحليل، رأيت ان اقتصر على جوانب ثلاثة : في قسم أول سأتناول مسيرة طرابيشي السياسية – الفكرية، وفي قسم ثان سأتطرق إلى طرابيشي بوصفه رائدًا من رواد الإصلاح الديني، أما القسم الأخير فيعرّج على طرابيشي السياسي.

يحار المرء في تعيين الجانب الذي يرغب في تناوله عندما يلج عالم جورج طرابيشي. تجدك أمام إنسان غاص في بحور متعددة، من التأليف في ميادين فكرية وسياسية وأدبية، وترجم من الكتب في الفلسفة وعلم النفس والأدب، بحيث تضمنت مكتبته حوالي 220 كتاباً في مختلف المجالات، بما يمكن القول إننا أمام موسوعة في رجل، ندر أن عرفتها المجتمعات العربية في تاريخها. لكن جورج طرابيشي لا يمكن تصنيفه في كونه مجرد كاتب ومترجم، فالأساس الذي ينطلق منه الرجل هو أنه مناضل – مثقف، خاض تجربة في العمل الحزبي والسياسي، وظلت هذه التجربة تدمغ تاريخه حتى اليوم. من التجربة القومية العربية في حزب البعث، إلى الإلتزام بالماركسة، إلى ولوج علم النفس والتحليل النفسي، إلى الوجودية وصولاً إلى تبني النزعة التاريخية النقدية في قراءاته الأخيرة. يعيب البعض على طرابيشي هذا الإنتقال الفكري والسياسي والعقائدي، ويعتبرها من النواقص في مسيرة الرجل الفكرية والسياسية، وهو حكم ينم عن جهل في فهم معنى هذه التحولات، وهو جهل عاجز عن التمييز بين الثابت والمتغير في مسيرة طرابيشي. ولأنّ الغوص في عالم طرابيشي كله من الصعوبة بمكان، وهو يحتاج إلى أكثر من مجلد في الدراسة والتحليل، رأيت ان اقتصر على جوانب ثلاثة : في قسم أول سأتناول مسيرة طرابيشي السياسية – الفكرية، وفي قسم ثان سأتطرق إلى طرابيشي بوصفه رائدًا من رواد الإصلاح الديني، أما القسم الأخير فيعرّج على طرابيشي السياسي.

علي الوردي : منْ قتل عثمان ؟ ـ العقل الباطن للإنسان لا تغيّره الأديان ـ د. حسين سرمك حسن

يعالج الدكتور علي الوردي في الفصل السادس من كتابه "وعّاظ السلاطين" موضوعة ( قريش ) فيعود في البداية إلى التأكيد على أن أصحاب الرسول ( السلف الصالح كما يسمّيهم المؤرخون ) كانوا بشرا مثل غيرهم من الناس تحدو بهم مصالحهم ، وتؤثر في سلوكهم العُقد النفسية والقيم الاجتماعية . فهم لم يكونوا ملائكة معصومين من الذنوب . ولكن المؤرخين هم الذين رسموا لهم الصورة المثالية . وهو يرى أن ( الصدفة ) لا غير هي التي وفّرت الفرصة للكثيرين من قريش كي يُسلموا ويُعتبروا من الصحابة ، ولو أن (أبو جهل) لم يُقتل في معركة بدر لبقي حيّاً إلى يوم الفتح فيُسلم ويصير من كبار الصحابة أو القوّاد الذين رفعوا راية الإسلام ونصروا دين الله . وينقل حديثا مهما للرسول يقول فيه :

يعالج الدكتور علي الوردي في الفصل السادس من كتابه "وعّاظ السلاطين" موضوعة ( قريش ) فيعود في البداية إلى التأكيد على أن أصحاب الرسول ( السلف الصالح كما يسمّيهم المؤرخون ) كانوا بشرا مثل غيرهم من الناس تحدو بهم مصالحهم ، وتؤثر في سلوكهم العُقد النفسية والقيم الاجتماعية . فهم لم يكونوا ملائكة معصومين من الذنوب . ولكن المؤرخين هم الذين رسموا لهم الصورة المثالية . وهو يرى أن ( الصدفة ) لا غير هي التي وفّرت الفرصة للكثيرين من قريش كي يُسلموا ويُعتبروا من الصحابة ، ولو أن (أبو جهل) لم يُقتل في معركة بدر لبقي حيّاً إلى يوم الفتح فيُسلم ويصير من كبار الصحابة أو القوّاد الذين رفعوا راية الإسلام ونصروا دين الله . وينقل حديثا مهما للرسول يقول فيه :

( الناس معادن ؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ) . ويعلّق عليه يالقول :

( ولعلّ النبي يقصد بهذا القول أن الشرير الظالم العاتي لا ينقلب تقيّاً بمجرد دخوله في الإسلام ، فهو قد يبقى ظالما عاتيا ، ولكنه يطلي ميوله الظالمة بطلاء من الصوم والصلاة ، أو من التسبيح والتكبير ) .

علي الوردي : (11) من هو "ابن سبأ" ؟ ـ د.حسين سرمك حسن

في الفصل الخامس : (عبد الله بن سبأ ) ينتقل الوردي إلى معالجة موضوعة خطيرة تتعلق بشخصية ابن سبأ الخلافية والإشكالية . فبعض المؤرخين يرون أن ابن سبأ هو السبب وراء كل الشقاق والتمزق الذي حصل في الإسلام .. فهو الذي حرك أبا ذر للدعوة الاشتراكية .. وهو من ألّب الأمصار على عثمان .. وألّه عليا .. ووضع تعاليم لتهديم الإسلام .. وألّف جمعية سرية لبث تعاليمه الهدامة .. واخترع فكرة الوصية ( أي لكل نبي وصي وأن وصي النبي محمد هو ابن عمه علي بن أبي طالب). وهو الذي منع وقوع الصلح بين علي وعائشة في معركة الجمل.. وهو أول من بث فكرة الرجعة والمهدية في الإسلام.. وغيرها الكثير بحيث أصبح ابن سبأ السبب وراء كل خراب حصل في الإسلام .

في الفصل الخامس : (عبد الله بن سبأ ) ينتقل الوردي إلى معالجة موضوعة خطيرة تتعلق بشخصية ابن سبأ الخلافية والإشكالية . فبعض المؤرخين يرون أن ابن سبأ هو السبب وراء كل الشقاق والتمزق الذي حصل في الإسلام .. فهو الذي حرك أبا ذر للدعوة الاشتراكية .. وهو من ألّب الأمصار على عثمان .. وألّه عليا .. ووضع تعاليم لتهديم الإسلام .. وألّف جمعية سرية لبث تعاليمه الهدامة .. واخترع فكرة الوصية ( أي لكل نبي وصي وأن وصي النبي محمد هو ابن عمه علي بن أبي طالب). وهو الذي منع وقوع الصلح بين علي وعائشة في معركة الجمل.. وهو أول من بث فكرة الرجعة والمهدية في الإسلام.. وغيرها الكثير بحيث أصبح ابن سبأ السبب وراء كل خراب حصل في الإسلام .

والغريب أن كل الفرق الإسلامية تتفق على وجوده وتبني على حكايته الكثير من أفكارها. والأغرب أننا لا نجد له ذكرى لدى المؤرخين سوى في رواية واحدة للطبري، كما أننا لا نعلم عنه شيئا سوى أنه يهودي من أهل اليمن أمه حبشية سوداء جاء في أيام عثمان وأعلن إسلامه ثم ذهب يبث دعوته في الأمصار ويدعو إلى الثورة على عثمان وتأليه علي. ويرى بعض الكتّاب وفي مقدمتهم طه حسين أن شخصية ابن سبأ شخصية وهمية اخترعها المخترعون لحاجة في أنفسهم ، ولو كان موجودا لسهل على ولاة عثمان مطاردته أو يكتبوا إلى عثمان عنه على الأقل . كما أن المسلمين ومنهم أبا ذر لم يكونوا بحاجة لتحريض فالوضع الاجتماعي كان محتقنا وينذر بالثورة .

علي الوردي : (10) هل السلف الصالح هو الأنموذج الأكمل ؟ ـ د. حسين سرمك حسن

في الفصل الرابع : ( مشكلة السلف الصالح ) من كتاب "وعّاظ السلاطين" ، يتناول الدكتور علي الوردي مشكلة ( سخيفة ) كما يصفها وتتمثل في محاولة الواعظين العودة بنا إلى صدر الإسلام من خلال القول بأن السلف الصالح هو الأنموذج الأكمل الذي علينا الإقتداء به . وهو يعد هذا المنطق ( سخيف طبعا ) لأن المسلمين الأوائل ليسوا الأنموذج المثالي الذي علينا أن نقتفي خطاه في حياتنا الراهنة ، وذلك لأنهم نجحوا في البداية ثم فشلوا وما علينا إلا أن ندرس أسباب فشلهم لكي نتعظ بها في تجاربنا الحاضرة . وحسب الوردي فإن هناك شواهد قوية على إحساس النبي وعمر وعلي من بعده بالتشاؤم من المستقبل الذي ينتظر التجربة الإسلامية . فبالإضافة إلى أن القرآن الكريم يقول : ( إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى ) مؤسِّسا لناموس اجتماعي شامل للفشل والضمور والإنحطاط الذي ينتظر أي حركة اجتماعية كبرى ، فإن الواقع قد أظهر أن المسلمين كانوا أول عهدهم يكافحون الظلم والترف والاستغلال في أيام الرسول ، لكنهم بعد أن أُتخموا بالمال والترف أصبحوا بحاجة لمن يكافحهم كما يقول الوردي . والشواهد التي ينقلها الوردي تشير إلى أن الرسول قد خرج إلى المسجد في أواخر أيامه وصاح بصوت عال :

في الفصل الرابع : ( مشكلة السلف الصالح ) من كتاب "وعّاظ السلاطين" ، يتناول الدكتور علي الوردي مشكلة ( سخيفة ) كما يصفها وتتمثل في محاولة الواعظين العودة بنا إلى صدر الإسلام من خلال القول بأن السلف الصالح هو الأنموذج الأكمل الذي علينا الإقتداء به . وهو يعد هذا المنطق ( سخيف طبعا ) لأن المسلمين الأوائل ليسوا الأنموذج المثالي الذي علينا أن نقتفي خطاه في حياتنا الراهنة ، وذلك لأنهم نجحوا في البداية ثم فشلوا وما علينا إلا أن ندرس أسباب فشلهم لكي نتعظ بها في تجاربنا الحاضرة . وحسب الوردي فإن هناك شواهد قوية على إحساس النبي وعمر وعلي من بعده بالتشاؤم من المستقبل الذي ينتظر التجربة الإسلامية . فبالإضافة إلى أن القرآن الكريم يقول : ( إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى ) مؤسِّسا لناموس اجتماعي شامل للفشل والضمور والإنحطاط الذي ينتظر أي حركة اجتماعية كبرى ، فإن الواقع قد أظهر أن المسلمين كانوا أول عهدهم يكافحون الظلم والترف والاستغلال في أيام الرسول ، لكنهم بعد أن أُتخموا بالمال والترف أصبحوا بحاجة لمن يكافحهم كما يقول الوردي . والشواهد التي ينقلها الوردي تشير إلى أن الرسول قد خرج إلى المسجد في أواخر أيامه وصاح بصوت عال :

( أيها الناس .. سُعّرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ) ( الإسلام سيرجع غريبا ) بدلا من أن يتفاءل بانتشار الإسلام .

علي الوردي 6 : وعّاظ السلاطين حلفاء الطغاة ـ د. حسين سرمك حسن

في كتابه الخطير (وعّاظ السلاطين) وفي معرض تعليقه على سلوك الوعاظ القدماء المتناقض حيث يستنزلون لعنة الله على الفقير حين يغازل جارية من الجواري , ولكنهم يباركون للغني شراءه عشرات الجواري ، يضع علي الوردي هامشا يقول فيه :

في كتابه الخطير (وعّاظ السلاطين) وفي معرض تعليقه على سلوك الوعاظ القدماء المتناقض حيث يستنزلون لعنة الله على الفقير حين يغازل جارية من الجواري , ولكنهم يباركون للغني شراءه عشرات الجواري ، يضع علي الوردي هامشا يقول فيه :

( والمدهش في هذا الباب أن بعض الفقهاء يفرقون بين اللواط بالغلام المملوك وغير المملوك . فاللواط بغلام غير مملوك يستوجب في نظرهم القتل أو الرجم . أما من يلوط بغلام له ، فلا يستحق عندهم غير التعزير من القاضي . ومعنى ذلك أنهم يقتلون الفقير الذي يلوط ، أما الغني الذي يشتري الغلمان ليلوط بهم فعقابه أن يقول له القاضي : تف .. قبّحك الله ) (32) .

وأعتقد أن اختيار هذا المدخل النوعي لمواجهة وعّاظ السلاطين ، وبهذه الحدّة ، هو أمر مدروس من قبل الوردي ، لأنه من بين أشد المقتربات تأثيرا في المجتمع الذي تحكمه العقليات الدينية الوعظية ، التي تبطن غير ما تُظهر ، هو المقترب الأخلاقي الجنسي ، وخصوصا ما يتعلق بالانحرافات السلوكية الجنسية . فجوهر الفعل الوعظي في المجتمع الإسلامي هو استنزال الويلات على أي شكل من أشكال السلوك اللاأخلاقي في المجتمع حيث نصّب الوعّاظ أنفسهم قيّمين على أخلاق الناس وقيمهم وسلوكاتهم ، معتبرين أنفسهم أنموذجا أخلاقيا متساميا يصعب على العامة بلوغه . وعليه فإن نزع هذا البرقع الأخلاقي وتحقيق التعرية الأخلاقية لمن يتستر بها نفاقا هي ضربة شديدة الأذى .

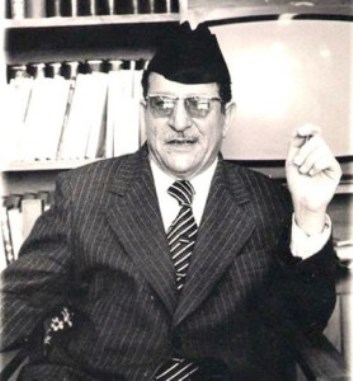

علي الوردي : (1) النهضوي المغدور .. موجز برياداته ـ د. حسين سرمك حسن

(( إن زمان السلاطين قد ولى وحل محله زمان الشعوب . وقد آن الأوان لكي نحدث انقلابا في أسلوب تفكيرنا . فليس من الجدير بنا ، ونحن نعيش في القرن العشرين ، أن نفكر على نمط ما كان يفكر به أسلافنا في القرون المظلمة . إن الزمان الجديد يقدم لنا إنذارا . وعلينا أن نصغي إلى إنذاره قبل فوات الأوان . إنه زاحف علينا بهديره الذي يصم الآذان . وليس من المجدي أن نكون إزاءه كالنعامة التي تخفي رأسها في التراب حين تشاهد الصياد . فهي لا تراه وتحسب أنه لا يراها أيضا . الأفكار كالأسلحة تتبدل بتبدل الأيام . والذي يريد أن يبقى على آرائه العتيقة هو كمن يريد أن يحارب الرشاش بسلاح عنترة بن شداد ))

(( إن زمان السلاطين قد ولى وحل محله زمان الشعوب . وقد آن الأوان لكي نحدث انقلابا في أسلوب تفكيرنا . فليس من الجدير بنا ، ونحن نعيش في القرن العشرين ، أن نفكر على نمط ما كان يفكر به أسلافنا في القرون المظلمة . إن الزمان الجديد يقدم لنا إنذارا . وعلينا أن نصغي إلى إنذاره قبل فوات الأوان . إنه زاحف علينا بهديره الذي يصم الآذان . وليس من المجدي أن نكون إزاءه كالنعامة التي تخفي رأسها في التراب حين تشاهد الصياد . فهي لا تراه وتحسب أنه لا يراها أيضا . الأفكار كالأسلحة تتبدل بتبدل الأيام . والذي يريد أن يبقى على آرائه العتيقة هو كمن يريد أن يحارب الرشاش بسلاح عنترة بن شداد ))

( علي الوردي )

كتاب ( مهزلة العقل البشري – 1955 )

إن أية مراجعة للأفكار المتفرّدة والجريئة والريادية لمشروع المفكر العراقي الثائر الراحل العلّامة الدكتور (علي الوردي) التنويري ينبغي أن تركز على ناحيتين أساسيتين : الأولى تتعلق بالأفكار والنظريّات التي طرحها الوردي والتي - كما سنرى - سبق بها الكثيرين من الكتاب والمفكرين العرب، وتناول فيها موضوعات صار بعضها يطرح الآن وكأنه من معطيات تيارات الحداثة وما بعد الحداثة ، علما أنه قد طرح أغلبها خلال مرحلة الخمسينيات ، ولم تُراجع بصورة موضوعية مناسبة انطلاقا من قاعدة أن (مغنية الحي لا تطرب) في أغلب الأحوال ، ومن تجاهل الباحثين العرب لأطروحات الوردي بعد أن أثارت في اذهانهم مشروعات فكرية مرتبطة بما طرحه أو أنهم غرفوا منها ولم يعودوا بحاجة إلى ذكره.

في القراءات الجديدة لتراثنا الأسطوري العربي : البحث عن الجنة ! ـ تركي علي الربيعو

إن دارس الأساطير سرعان ما يقع في هواها وهذا ما لاحظه إيفانز برتشارد وكذلك كلود ليفي ستراوس في تعليقهما على فرويد في تحليله لأسطورة أوديب، فقد ابتدع فرويد أسطورته الخاصة عن الأب البدئي الذي قتله الأبناء والتهموه ثم عبدوه في صورة طوطم. ومن وجهة نظر ستراوس أنه يمكن رصف أسطورة فرويد في عداد الأساطير الأوديبية العديدة.

إن دارس الأساطير سرعان ما يقع في هواها وهذا ما لاحظه إيفانز برتشارد وكذلك كلود ليفي ستراوس في تعليقهما على فرويد في تحليله لأسطورة أوديب، فقد ابتدع فرويد أسطورته الخاصة عن الأب البدئي الذي قتله الأبناء والتهموه ثم عبدوه في صورة طوطم. ومن وجهة نظر ستراوس أنه يمكن رصف أسطورة فرويد في عداد الأساطير الأوديبية العديدة.

في كتابه الموسوم بـ»المتن والهامش ، 1997 « يذهب حسن قبيسي إلى القول: إن أصحاب الفكر التاريخي الذين ما برحوا قياس البيضة على الباذنجانة يجدون أنفسهم نتيجة عجزهم عن فهم بنية المجتمع العربي التقليدية ومقوماته، في مواجهة مع هذا المجتمع الذي يظهر عصياً على التغيير، وذلك بهدف إدخاله إلى جنة الفكر التاريخي، مع العلم أن الناس لا تريد أن تدخل الجنة ولو بضربات الهراوة على حد تعبير لينين ذات مرة. لذلك ليس غريباً أن يظهر بين آن وآخر حجّاج جديد على حد تعبير قبيسي، يقوّم اعوجاج أهلنا الأسطوري بحد السيف ويدخلهم عنوة إلى جنة الفكر التاريخي. يقول قبيسي، إن المثقفين العرب من ذوي الفكر التاريخي ودعاته لا بد أن يكونوا أقرب إلى منهجية الفكر الغربي(التاريخي بامتياز) في تفكيرهم، ومن ثم أبعد من ذهنية جموع مجتمعاتهم التي هي لا تاريخية من حيث فكرها وتعاملها مع أحداث الزمان وتجاربه وعبره.. وأن النوايا السليمة لا تجد فتيلاً في هذا المجال. فمهما زعم هؤلاء المثقفون وصلاً بليلى جموعهم، فهم لا بد مصطدمون لأن بينهم وبين هذه الجموع صدعاً لا يرأب إلا بشق الأنفس وقمعها، واعوجاجاً لا يقوّم. هل أردف أحد: إلا بحد السيف«؟(1).

الرمز عند الصوفي تفعيل و ممارسة ـ د. محمد غاني

ارتبطت قراءة الرموز الكونية بالدين الحنيف ([1]) حتى قبل ظهور قراءة رمزية الكتابة و الحروف حيث ان في قصة تقبل الله تعالى لقربان هابيل بأن نزلت نار من السماء فأحرقته دلالة على القبول جاء في تفسير سورة المائدة : { إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا } أي: أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، { فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ } بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم، أن علامة تقبل الله لقربان، أن تنزل نار من السماء فتحرقه ([2])

ارتبطت قراءة الرموز الكونية بالدين الحنيف ([1]) حتى قبل ظهور قراءة رمزية الكتابة و الحروف حيث ان في قصة تقبل الله تعالى لقربان هابيل بأن نزلت نار من السماء فأحرقته دلالة على القبول جاء في تفسير سورة المائدة : { إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا } أي: أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، { فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ } بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم، أن علامة تقبل الله لقربان، أن تنزل نار من السماء فتحرقه ([2])

كما طولب سيدنا زكريا بأن يقرأ في عقل لسانه عن الكلام بغير ذكر الله تعالى وذلك في قوله تعالى : قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ، آية و علامة على استجابة الله دعاءه بأن يهب له من لدنه ذرية طيبة فسأل ربه وناداه نداء خفيا ، وقال : ( رب هب لي من لدنك ) أي : من عندك ( ذرية طيبة ) أي : ولدا صالحا ( إنك سميع الدعاء ) ([3])