جديد الموقع

1ـــ ما قبل التوطئة

في إطار إهداء رائع وصلتني من الأديبة والروائية المرموقة سمية قرفادي رواية أنيقة تحت عنوان (( ورق الغار ))، تتمدد على 326 صفحة من الحجم المتوسط، تحمل على أجنحتها ثمارا ناضجة وحقولا تتوهج بنضارة الحرف، وعبير الكلمة من محتوى شامخ بين دفتين إحداهما تتضمن لوحة عبارة عن صورة واقعية لشجر ورق الغار، يتوسطها العنوان واسم الروائية، والأخرى اكتفت بمقطع من الرواية.. طبعت الرواية في نسختها الأولى عن مطبعة الحمامة /تطوان ،بإهداء جميل إلى فلدة كبدها نوارة الزمن/ الملاذ كلما ضاقت النفس .. وبهذا المنجز الثقافي تكون الروائية المغربية سمية قرفادي قد كسرت الفكرة الغامضة والصورة الجاحدة التي تتبجح بها أذهان بعض العقول الرجعية حول المرأة (( ماكرة وغادرة وجاهلة جهلا طبيعيا وهي إنسان غير كامل لاعقل لها أو منقوصة العقل، ولا أمانة لها ولا فضيلة)) ص 87 من كتاب ((السر د النسوي العربي /من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية)) للدكتور عبد الرحيم وهاب

2ـــ محتوى الرواية ومواضيعها المتعددة

تتحدث الرواية عن شخصية عبد الله الصمد بطل الرواية، متزوج من منيرة وله معها ذكور وإناث، نعى الموت زوجته ليتزوج بطبيبة إسبانية ثم يرحل إلى إسبانيا، ويبقى الأطفال تحت كنف سجدة ابنة أخيه، وتستمر الأحداث بتنوع تيمي مذهل لدى كاتبتنا، طارقة عدة أبواب تصب في ما هو أسري وطفولي، وما تزخر بها التقاليد والأعراف من عادات شعبية تقليدية، وما تتلبد به العقول من الشعوذة ، معرجة على ما هو اجتماعي وما تقاسيه شريحة واسعة من البؤس والفقر والتسول حد الاقتتات من القمامات ؛ ضاربة في عمق التاريخ وجذور الجغرافية، ملامسة ما هو طبيعي وبيئي، مخلخلة ما هو ديني، واقفة على ما هو إنساني وضحايا الحروب والتيارات الدينية والإرهابية؛ لقد طافت أديبتنا في جيوب المجتمع بكل أطيافه تلتقط المشاهد المبكية والمقززة والمرعبة والفاسدة، لتُطلع قراءها على نكسته وعيوبه من فساد واغتصاب، مستعرضة بعضا من ضحايا الذئاب البشرية بجرأة؛ أفكار شتى على لسان أديبتنا تتزاحم لتخرج دفعة واحدة في مواضيع ثرة ومتنوعة .. وهذا لن يتأتى إلا بسعة الاطلاع على مختلف فروع الثقافة ...ومن ضمن الموضوعات المطروحة:

ـــ الوطنية والتعلق بمقدساته وثوابته

كل إنسان مهووس ببلده وحب انتمائه إليه واعتزازه به حد الذوبان، يتوحد معه بالروح والتضحيات للسير به نحو الأمام، وبحكم الغيرة الشديدة على وطنها فأديبتنا سمية قرفادي مهووسة بالوطنية حد النخاع، تتعلق بوطنها الحبيب بكل إخلاص ووفاء، شغوفة بالفخر بمقدساته لما له من استقرار سياسي وأمن قومي، فاحترامها لثوابته يربي الإنسان على الاستقامة في السلوك، ليعيش الجميع تحت لواء العدل، فتستعرض لنا أعظم طرق الجهاد السلمية لطرد الاستعمار الإسباني بتنظيم مسيرة سلمية لاسترجاع الحق دون قتل أو إراقة دماء، مسيرة مذهلة علت رايتها أمام العالم بشموخ، والتي سجلت بماء الذهب على صفحات التاريخ، بل ويصح أن تقتاد به الدول المستَعمَرة لحصولها على الحرية والاستقلال، ولا يكفيها الكاتبة التحدث عن المسيرة، بل وتتطرق إلى كيفية الانخراط فيها طواعية وعن حب دون إجبار أو توصية من أحد، (( هكذا سجلت نفسي ضمن المكاتب لاستقبال طلبات المنخرطين للمشاركة في ملحمة المسيرة الخضراء )) ص157 ، وهذا تعبير صريح على تعلق الكاتبة الشديد بالوطن، واللهفة والتطلع إلى تحرير صحرائه من الاستعمار الغاشم..

إنّ ما حدث في قطاع غزة إبان انتفاضة طوفان الأقصى هو حرب إبادة جماعية خاضها الكيان الصهيوني على أبناء غزة العزل. وقد مثّلت انتفاضة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر منعرجا حاسما في مسار الصراع العربي – الإسرائيلي. وقد أحدثت انتفاضة طوفان الأقصى تغيّرات سياسية عميقة في الوطن العربي.

و أدّت انتفاضة طوفان الأقصى إلى عودة القضية الفلسطينية بإعتبارها قضيّة عادلة إلى المنابر الأمميّة والإقليمية من جديد. وتعاطفت معظم الدول العربية والأجنبية مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداء الصهيوني الهمجي على أبناء قطاع غزة، فقد خاض الجيش الصهيوني حرب إبادة جماعية بهدف القضاء على الهوية الفلسطينية. ومن الدول التي أدانت حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني دول المغرب العربي وفي مقدمتها تونس التي ظلّت معقل مساندة للقضية الفلسطينية منذ ذكرى النكبة سنة 1948 "قيام الكيان الصهيوني"

سنسلط الضوء في هذه الدراسة على ردود فعل الحراك الاجتماعي المغاربي تجاه حرب الإبادة الجماعية على غزة. كما سيتم رصد الآليات التي اعتمدتها المنظمات المغاربية لإدانة حرب الإبادة الجماعية.

الكلمات المفاتيح: الإبادة الجماعية، غزة، حراك، مغاربي، إجتماعي.

تقديم

تعدّ انتفاضة طوفان الأقصى التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر2023 بمثابة عملية عسكريّة نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة على الإحتلال الصهيوني. وشملت هذه الانتفاضة هجوما بريا وبحريا وجويا للمقاومين إلى بعض المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عبر السيّاج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وبعض مدن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعدّ عملية إنتفاصة طوفان الأقصى من أكبر الانتفاضات التي عرفها التاريخ الفلسطيني المعاصر ضد الاحتلال الصهيوني. ويرى المحللون السياسيون والعسكريون أن هذه الانتفاضة مثلت حدثا إستراتيجيا في الصراع العربي الصهيوني.

كسرت انتفاضة طوفان الأقصى أسطورة "الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر"، حيث تمكن عدد صغير من المقاومين الفلسطينيين في غزة من الدخول إلى المستوطنات الصهيونية وأسر حوالي 300 صهيوني.

وعلى الصعيد الدولي أدّت هذه الانتفاضة إلى إبراز صلابة المقاومة الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية.

وضمن السياق ذاته عادت القضية الفلسطينية العادلة إلى المنابر الأممية حيث اعترفت عديد الدول لأول مرّة بالدولة الفلسطينية.

وكردة فعل على انتفاضة طوفان الأقصى بادر جيش الآحتلال الصهيوني إلى شنّ حرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر2023. فشنت الطائرات الصهيونية مساء السابع من أكتوبر هجوميا جويا على غزة ثم قامت في اليوم الموالي بإكتساح بري لقطاع غزة.

وارتكب الإحتلال الصهيوني بعد انتفاضة طوفان الأقصى جرائم فظيعة تعجز الألسن على وصفها تمثلت في قتل آلاف الأطفال والشيوخ والنساء، إضافة إلى تدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وغيرها. وكانت الاعتداءات الصهيونية في حق الفلسطينيين همجية إلى أبعد الحدود. ووصفت حرب الصهاينة على قطاع غزة بحرب الإبادة الجماعية التي أدانتها أغلب المجتمعات والدولية وخاصة المجتمعات المغاربية التي استكنرت حرب الإبادة الجماعية على غزة.

هل كانت المواقف الشعبية في منطقة المغرب العربي متطابقة مع المواقف الرسمية للأنظمة السياسية؟

وكيف أدان المجتمع المدني المغاربي هذه الإبادة؟

يقول احد الفلاسفة المعاصرين في معرض حديثه عن تعالق الدين واللغة عند الفيلسوف بروديكوس، ( ان الانسان البدائي والذي بدا له ان كثيرا من الظواهر الطبيعية معادية له، ومع ذلك كان معجبا جدا بالهبات التي تزوده بها الطبيعة لتسهيل حياته ورفاهيته).(1)، وفي تعبير ظريف ليوربيدوس: ان الارض يجب ان تثمر شيئا لاطعام قطيعي سواء اكانت الطبيعة راضية ان تفعل ذلك ام لا.

هذه الطبيعة المادية في مجموع تكويناتها وتنوعاتها الارضية، لم تكن طبيعة جامدة (روحيا) بمعنى الثبات والسكون الفيزيقي الذي يعدم تساؤلات ما وراءها، تساؤلات الانسان الكائن النوعي في ذكائه المتفرد به عن باقي المخلوقات والكائنات، (عقليا - روحيا) خياليا تأمليا ميتافيزيقيا في ماوراء ظواهر الطبيعة المادية.

(ان مصير الانسان هو ارادته وتفكيره، وبمجرد ان يتخطى المرحلة البدائية، ويصبح كائنا يقرر مصيره على اسس وقوانين تتسم بالحكمة والعقل، عندئذ تظهر له الطبيعة والعالم كشيء يعتمد على فكره وارادته وتاثره بهما). (2)

وبحسب فيورباخ : حين يرتقي الانسان بفكره واداته فوق الطبيعة، فانه يصبح خارقا للطبيعة، ويصبح الاله ايضا خارقا للطبيعة.(3) هنا يتوجب التنبيه ان لا الخالق الغيبي في السماء، ولا الاله الانساني مجسدا بالانسان نفسه في محاولته تسيّد الطبيعة، يستطيع خرق قوانين الطبيعة لتلبية رغائب الانسان، ماعدا ماجاء كمعجزات منسوبة على ايدي الانبياء لتدعيم ايمان الناس بهم.اما الانسان العادي الذي لا يمتلك معجزة او معجزات فانه سيكون محكوما بقوانين الطبيعة في الزمان والمكان ولا يقوى على خرقها منذ بدء الخليقة.

1. كثيرا ما ادين كوجيتو ديكارت " انا افكر اذن انا موجود" انه تغافل عن الموضوع، وعمد الى تجسيد الذات انطولوجيا على حساب تغييب الموضوع. ولما اراد منتقدوه تصحيح ما بدا لهم خطأ لدى ديكارت، قالوا بالوعي القصدي، بمعنى الوعي لا يكون الا حاملا لهدفه المرسوم سلفا. وعمدوا بذلك ضرورة ووجوب فصل الوعي عن فعالية التفكير وهو خطأ اشد فداحة من ادانة الكوجيتو الديكارتي في تغييبه الموضوع المفكر به. ونحن نجد ان الوعي وفعالية التفكير فعالية متداخلة لا يمكن الفصل بينهما، فالعقل لا يعقل تفكيريا واعيا شيئا لا معنى له. معنى ذلك ان فعالية التفكير تنعدم في تغييب الموضوع. لكن فعالية التفكير التي لاتنفصل عن موضوعها هي بحد ذاتها تحتوي موضوعها سواء افصحت بذلك ام لم تفصح كما فعل ديكارت. عليه ان الكوجيتو الديكارتي كاملا غير منقوص لا يمكن الطعن به.

من الطريف ان يقول رائد الفلسفة الوجودية الدانماركي سورين كيركجورد بغضب انا لا افكر اذن انا موجود. ونسبها الباحث الفلسفي جان فال الى روسو فهل هي زلة قلم ام تجنّي على كيركجورد في سرقة افكاره.

2. من خلال مقولة انجلز الدوغمائية اعتباره قوانين الطبيعة تعمل بآلية جدلية ديالكتيكية، بعيدا عن رغائب الانسان. نفس الخطأ وقع به هيجل قوله طبيعة العقل التفكيرية جدلية بالفطرة. التي ساناقشها لاحقا. ما معنى مقولة انجلز ان قوانين الطبيعة جدلية ديالكتيكية ثابتة كمعطى وجودي؟

- معناه مساواة قوانين الطبيعة مثل الجاذبية وسرعة الصوت وسرعة الضوء ودوران الارض الخ الخ، هي ذاتها قوانين الديالكتيك التي تحكم المادة والتاريخ التي هي ، قانون وحدة وصراع الاضداد، وتحول التراكم الكمي الى تراكم نوعي، وثالثا قانون نفي النفي. وهذا خطأ جسيم. لا يمكننا القول مطلقا ان قوانين الطبيعة يحكمها الجدل الديالكتيكي.

- قوانين الجدل الديالكتيكي متحركة التي يراد لها ان تعمل بنفس آلية عمل قوانين الطبيعة الثابتة، وهذا خطأ / فقوانين الطبيعة هي قوانين (فيزيائية) بخلاف قوانين الجدل الديالكتيكي فهي تعمل وفق شروط موضوعية معينة وهي ليست قوانين فيزيائية. بل هي تحكم المادة والتاريخ ولا تحكم الطبيعة ولا حتى في بعض تجليّاتها.

بعدما جعلت الماركسية من الميراث المادي الهيجلي، فلسفة مثالية ابتذالية في تفسير المادة والتاريخ، وبعد ان اعتمدها ماركس بمنهج مادي جدلي مغاير محسن، اطلق مقولته الشهيرة بانه – ماركس – اوقف التفسير المثالي الهيجلي للتاريخ على قدميه بعد ان كان اوقفه (هيجل) مقلوبا على راسه. مختتما ماركس وصف (هيجل) بعبارة لاذعة، اوردها المفكر المجري جورج لوكاتش في فصل الكتاب الذي نعرض فيه الافكار: (ان تنبيه ماركس كي لانعتبر (هيجل) كلبا فاطسا، ظل حرفا ميتا للكثير من الماركسيين المخلصين)(1)، بهذه العبارة القاسية نعت ماركس الفيلسوف الذي انار له الطريق لاول مرة في التاريخ الفلسفي في تفسيره المادة والتاريخ ماديا جدليا، وساعد هيجل بمهمته الفلسفية الرائدة الخصبة ما اطلق على تسميتهم الشبان الالمان الهيجليين من ابرزهم فويرباخ، الذي لم يخلص هو الاخر من شتائم ماركس.

يمكننا ان نقرر منذ الان وهو ما سيتوضح معنا لاحقا بأن التوسير وما صدر عنه من افكار فلسفية واراء، اعتمدناها من كتاب محمد علي الكبسي/ قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر/ الفصل الأول: التوسير ومنطق الاختلاف. متعكزاً مسندا ظهره في الهجوم على مثالية (هيجل) المدانة مع فيلسوفها منذ قرنين تقريبا، مقدما قدما، مرجعا اخرى في الوثوب على كتاب راس المال الذي وصفه (ان راس المال لم يعد شيئا منتجا، بل حاملا لمفعولات العلاقات باعتباره بنية، فهو ابعد من ان يشير إلى الواقع لانه منتج للواقع من خلال قوانينه)(2).

لابد من التنبيه بان مصطلح (بنية) لدى التوسير يعني حامل العلاقات المنفرزة عن واقع معين، أو فاعلية معينة، وليست (البنية) كما نتداولها في ادبيات ثقافاتنا انها تموضع اجتماعي في الواقع، فمرة (البنية) عنده تمثل علاقات الانتاج وفي ثانية كما مر بنا هي مرادف (كتاب راس المال)، وهكذا....

عندما نجد ان وسيلتي العقل في الادراك ومعاملته الاشياء لا تتم من غير اعتماد العقل للحواس والفكر واللغة في ادراكه الشيء والتفكير به سواء كان التفكيرداخليا (صامتا) على شكل حوارفكري ذاتي داخل العقل(الدماغ)، او افصاحا عنه في التعبير اللغوي عن وجود الاشياء المادية في الواقع او الموضوعات المتخيّلة كناتج علاقة الذاكرة بالعقل قبل كل شيء.

والوجود المادي والوجود الافتراضي التخيّلي لايختلفان في الماهية او الجوهر وحسب، وانما هما يختلفان بلغة التعبيرعن كليهما، فالوجود المادي الواقعي في عالم الاشياء والمحسوسات الخارجي تعّبر عنه اللغة المنطوقة او المكتوبة، في حين ان الوجود الخيالي الذي ابتدعته الذاكرة كموضوع او مادة تفكير العقل وتخليقه الجديد له، لا تعبّر عنه اللغة التداولية نطقا او كتابة كما في التعبير عن الوجود المادي للاشياء في العالم الخارجي، بل يبتدع العقل وسائل توصيل خيالية جمالية هي غير وسائل التواصل اللغوي التداولية المسموعة او المكتوبة، مثل لغة رسم لوحة او نحت تشكيلي في الفنون والجمال التي هي لغة الابداع الخيالي الذي تكون فيه اللغة والفكر وجود مضمر في مضمون اللوحة او التشكيل الجمالي.فالتعبيرالفني الجمالي لا يحتاج اللغة التعبيرية الفكرية التواصلية المجتمعية في التعبير عن وجوده المادي. ولغة الجمال والفنون التشكيلية هي ما يطلق عليه اصطلاحا ما فوق اللغة. كونها تعطي المتلقي ايحاءات ادراكية ومرموزات تلغي معها خاصية الصوت التي تلازم اللغة الابجدية في امتلاكها التعبيري خاصيتي الصوت والمعنى المعبّر عنه . عليه يمكننا ايجاز تعريف اللغة على انها صوت له معنى.

يصبح تساؤلنا كيف يفكّر العقل وما وسيلة التفكير التي يعتمدها، تقودنا الى طريق مسدود عند عدم الاقرار ان وسيلة العقل في التفكير وادراك الاشياء لا يمكن ان تتم خارج فعالية الدماغ بتخليق موضوعاته وفي توظيفه الفكر – اللغة وسيلة التعبير عن مدركات العقل من وجود الاشياء في العالم الخارجي المستقل التي هي نفسها في داخل الدماغ تكون تفكيرا تجريديا يقوم بصنع الوعي المفهومي للمدركات الواصلة اليه ايضا.

لا يمكننا تمييز الفكرعن اللغة داخل فعالية العقل تخليق الافكار بالصمت التفكيري داخل العقل، وانما يتاح لنا ذلك في الوجود المستقل لادراك الاشياء خارج العقل التي يصدر العقل والجهاز العصبي التعبير عن وجودها الفكري – اللغوي بعد تخليق العقل لها من جديد كناتج اجابته عما وصله عن طريق الحواس من مدركات.

في اليقين الحسي، يكون اليقين والحقيقة متساويين، في هوية مباشرة: ما أنا متأكد منه صحيح. هذه الهوية، التي سنرى تفككها، لن يُعاد اكتشافها، كوسيطة، إلا في نهاية كتاب "ظاهريات الروح". ذلك لأنه من الواضح أن المعرفة التي هي معرفة اليقين الحسي تبدو أفقر بكثير من كونها ثرية: “مما تعرفه لا تقول إلا هذا: هذا هو؛ وحقيقتها لا تتضمن إلا وجود الشيء [المعني]” (174/63). إن المحتوى الموضوعي لليقين الحسي هو بلا شك غني بالنسبة للوعي في اللحظة التي يدركه فيها بشكل وثيق، ولكن من هذا المحتوى يقول فقط: "هذا هو". إن الوعي متأكد من "الشيء [ die Sache ]" الذي يدركه، لكن حقيقة هذا اليقين، كما ذكرنا، تظل غير محددة تماما. لا خصائص، لا مفاهيم ولا وصف؛ يصر هيغل على أن الشيء المستهدف باليقين الحسي لا يعرف بواسطة الفكر.

جانب الذات، الأنا المتيقنة من هذا، تبدو أنها غير محددة تماما، لأنه لا يمكن وصفها بخلاف الذات المفردة الخالصة، في علاقة مباشرة مع وجود مفرد. وبلغة هيجلية: الأنا، هذا الكائن، متيقنة من هذا الشيء، من هذا. ولذلك فإن اليقين الحسي، في طرفيه، هو علاقة مباشرة وفردية بحتة، حيث يتناسب وفقر الحقيقة المعروفة والمعلنة مع الغنى الذي يعتقد المقصود الذاتي أنه يدركه.

ولكن هناك أيضا فرقا، في مباشرية اليقين الحسي، بين مقصودي الذاتي والوجود المتعارض-مع. عبر عنه هيغل بطريقة غريبة على ما يبدو: “إن اليقين الحسي الفعال ليس فقط هذه المباشرية المحضة، بل هو شيء يأتي ليقوم على نفسه كمثال لذاته” (175/64). ويضيف على الفور أن "التنوع الرئيس" (١٧٥/ ٦٤) يتعلق بالتنوع الذي يميز بين هذا الشخص والهذا، اللذين "ينفصلان على الفور عن الوجود الخالص" ( المرجع نفسه ). هناك إذن جانبان، أحدهما ذاتي، والآخر موضوعي، وكلاهما "مثالان" للوجود المفرد والمباشر.

الترجمة

"إن تاريخ الطبيعة، أو ما نسميه "العلوم الطبيعية"، لا يهمنا هنا؛ ولكن "سيتعين علينا أن نتعامل مع تاريخ البشر، لأن الأيديولوجية بأكملها تقريبًا قد تم تقليصها إما إلى مفهوم خاطئ لهذا التاريخ أو إلى تجريد كامل من هذا التاريخ. " (كارل ماركس: الأعمال الفلسفية، المجلد السادس، ص 153-154).

تتعلق مشكلة الوعي الزائف بالتاريخ الألماني الحديث بطريقتين. ومن ناحية أخرى، يعود الفضل في وضع الأسس الفلسفية لهذه المشكلة إلى المنظرين الماركسيين غير التقليديين في ألمانيا في عهد جمهورية فايمار. علاوة على ذلك، فإن العقيدة الاشتراكية الوطنية تمثل بلا شك مثالاً نموذجياً للأيديولوجية بالمعنى الماركسي للمصطلح، أي على وجه التحديد نظام أفكار غريب عن الواقع وحامل لوعي زائف. ومن الواضح أن هذا التفسير للاشتراكية الوطنية باعتبارها وعياً زائفاً له تأثير على مسألة المسؤولية الألمانية التي أثارت الكثير من الجدل، ولكن ليس من شأننا الخوض في تفاصيل هذه المسألة هنا. ومن المؤكد أن النقاد الألمان لكتابنا سوف ينظرون فيه ويناقشونه. إن وضع الماركسية ككل فيما يتصل بمشكلة الوعي الزائف مماثل. إن نظرية الأيديولوجية ونتيجتها، نظرية الوعي الزائف، هي من أصل ماركسي؛ إنها تشكل فصلاً - بالنسبة لنا الفصل الرئيسي - من مجال الاغتراب العظيم. ولكن إذا كانت الماركسية قد قدمت المقدمة لموقف نظري بشأن هذه المسألة، فإنها قدمت أيضاً توضيحها غير الطوعي: فلم يكن اغتراب الروح الإنسانية في أي مكان أكثر عمقاً مما كان عليه في الستالينية، ولم يكن أي شكل من أشكال الوعي السياسي أكثر زيفاً من هذا. لكن النظرية التي أصبحت أيديولوجية سياسية لا تستطيع أن تدين نفسها. وإلى جانب الوعي الزائف، فقد أصبح هذا بمثابة تبلور للطلاق بين الماركسية النظرية والماركسية السياسية؛ نقطة اللاعودة التي قد تتحول عندها الماركسية إلى نظرية مدمرة للذات.

تحية عطرة

تحية عطرة لك أيضاً! أتمنى أن تكون قد استمتعت بالمحادثة التي دارت بيننا. إذا كنت ترغب في مواصلة النقاش أو طرح أسئلة جديدة، فأنا هنا لمساعدتك. شكراً لك على الوقت الذي قضيته معي!

لدي بعض الاستفسارات

أنا هنا لمساعدتك! ما هي الاستفسارات التي لديك؟ هل هي متعلقة بموضوع معين أو فكرة محددة؟ أو ربما لديك أسئلة عامة؟ أنا هنا للإجابة على أسئلتك ومساعدتك في أي شيء تحتاجه.

1.ما قيمة الرؤى الأخلاقية للعالم في زمن العدمية واللايقين؟

الرؤى الأخلاقية للعالم في زمن العدمية واللايقين تحمل قيمة كبيرة، حيث يمكن أن تساعد في:

1. *توجيه السلوك البشري*: الرؤى الأخلاقية توفر إطارًا أخلاقيًا يمكن أن يوجّه السلوك البشري في مواجهة التحديات المعقدة.

2. *تعزيز القيم الإنسانية*: تساهم الرؤى الأخلاقية في تعزيز القيم الإنسانية مثل العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

3. *توفير منظور أخلاقي*: في زمن اللايقين، يمكن للرؤى الأخلاقية أن توفر منظورًا أخلاقيًا يمكن أن يساعد في فهم وتفسير الأحداث والقرارات.

4. *تعزيز الحوار والتفاهم*: الرؤى الأخلاقية يمكن أن تعزز الحوار والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات المختلفة.

5. *توجيه القرارات السياسية والاجتماعية*: الرؤى الأخلاقية يمكن أن توجّه القرارات السياسية والاجتماعية، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة.

في زمن العدمية واللايقين، يمكن أن تكون الرؤى الأخلاقية بمثابة مرشد أخلاقي يمكن أن يساعد في فهم وتفسير العالم من حولنا.

المزيد من المواضيع

فلسفة وتربية

الترجمة:

"ليس من السهل بالتأكيد تحليل هذا الكتاب الضخم، الكثيف، ضعيف التأليف - أو غير مؤلف على الإطلاق - والمكتوب بشكل سيء، والذي يُثير الإزعاج باستمرار تقريبًا بسبب مظهره المتعمد الذي يُصعّب مهمة القارئ، أو بسبب التناقض الذي نراه بين دقة التفاصيل السخيفة أو المتضخمة أحيانًا والغموض التام لإطاره وبنيته. هل نُكافأ في النهاية على صبرنا الطويل؟ لا نعلم حقًا. بعض الأفكار الحاسمة، سواءً فيما يتعلق بطبيعة الموضوع أو بأسس فكر سارتر، لا تُزيل خيبة أمل كبيرة. وهذه الخيبة لا تُجنّب جوهر العمل. ففي النهاية، بعد الانتهاء من هذه القراءة، وهذه القراءة المُعادَة لأكثر القراء إصرارًا، أين نحن؟ سيستغرق الأمر مئات الصفحات الأخرى لإلقاء نظرة خاطفة عليه. ولكن دعونا نحاول أن نُقيّم الوضع. ماذا يريد سارتر؟ تُخبرنا صفحتان من المقدمة. الماركسية هي الفلسفة الحية الوحيدة في عصرنا. لنفهم أنها وحدها تُجمّل هذه المرة وتجعلها مفهومة لنا. هي وحدها التي تُعبّر عن نفسها عن حركة الوجود والمعرفة التي تُشكّل عصرنا؛ عصر هو أيضًا، كأي عصر، تكرارٌ لكل العصور الأخرى. ومع ذلك، تفتقر الماركسية إلى أنثروبولوجيا أساسية، تختلف عن الطبيعية الساذجة والعقائدية التي غالبًا ما تُشكّلها. كما تفتقر - وهي مفارقة لا تقل إثارة للدهشة ولكنها مفهومة - إلى المفكرين الأصيلين والنشطين الذين سيسمحون لها بمواصلة العمل التأملي للشمولية في العصر الناشئ. ما يُطلق عليه سارتر، دون أوهام، "الأيديولوجية" الوجودية تنبع من هذه الثغرات التي يجب أن تُسدها. ولكن إذا كانت عيوب الماركسية قد ولّدت الوجودية، فإن الماركسية - لأنها "أيديولوجية" - يجب أن تُكافح الوجودية بنفس القدر. وهذا، علاوة على ذلك، هو ما يفعله. سيشرح الكتاب كيف يمكن التوفيق بين هذه الأطروحات، وكيف يمكننا في آنٍ واحد التأكيد على أن الماركسية هي حقيقة عصرنا، وأنها تفتقر إلى الأنثروبولوجيا، وأنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في حد ذاتها، وأن الأيديولوجية الوجودية، بتأسيسها واستكمالها، لا تنوي سوى الانغماس فيها، لا بل تغييرها. وستكون النقطة التي تتضح عندها هذه التأكيدات جليةً هي أيضًا نقطة إزالة الغموض التام. بل إننا نتساءل إن لم تكن كاملةً لدرجة أن لا شيء يفلت من هذا الوضوح. ومع ذلك، هل كان لكل هذه الطرق الملتوية، والتسويف، والعبثيات هدفٌ سريٌّ يتمثل في تأخير هذه الكارثة النهائية إلى أجلٍ غير مسمى تقريبًا: فالشر، في النهاية، لا يُقهر. كل ما تبقى هو محاربته ما استطعنا، وبكل الوسائل المتاحة. يبدأ الكتاب بسلسلة من المقالات، كانت في الأصل مخصصةً لمجلة بولندية، وأعادت نشرها مجلة "الأزمنة الحديثة". في الواقع، تفترض هذه المقالات أن المشكلات النظرية التي تناولها نقد العقل الجدلي نفسه قد حُلّت. بل إنها تهاجم فلسفة التاريخ التي تُمارسها الماركسية "المبتذلة" والمتصلبة اليوم؛ لذا تنطلق من فرضية إمكانية وجود فلسفة أخرى للتاريخ (وفلسفة تاريخ عامة)، فلسفة تاريخ لا تندرج، دون التخلي عن الماركسية، في فخ القبلية والشكلية ومثالية الأنماط الصرفة، أو بكلمة واحدة ، في فخ "المدرسية" التي كرّس لها لوكاش وغارودي وغوران، وغيرهم. ولكن هذا هو الاحتمال الذي يجب على نقد العقل الجدلي إثباته، وليس من المؤكد أنه سينجح. وأخيرًا، سيتذكر قراء سارتر المحنكون أنه، وفقًا لكتاب "الوجود والعدم"، يُعرّف مشروع الوجود في ذاته لذاته شغفًا لا طائل منه. ووفقًا لهذا المنظور نفسه، لا يُمكن تصوّر أي توافق نهائي بين الداخل والخارج. وهو ما يكفي - على ما يبدو - لجعل أي فلسفة "تجميعية" "تجميعية" على حد سواء "تجميعية" وعبثية. فكيف لنا أن نستغرب إذًا أن تكون "التجميعيات" مجردة، مقيدة، ثابتة، تزدري الملموس، "مثالية"، و"مدرسية"؟ صحيح أن الأمر بالنسبة لسارتر لا يتعدى "تجميعية" في طور التقدم، كليات في حالة اندماج، يجب استعادتها دائمًا. في أي ظروف تكون ممكنة؟

الكتابة الأركيولوجية: تقويض الجدران واستنطاق التربة الأولى.

لم تكن التراجيديا الإغريقية ثمرة ولادة جمالية خالصة، إذ ظلت منذ نشأتها محاطة بالغموض والمفارقة. فهي لا تلوح إلينا كبداية فنية نقية، ولا كحالة تلقائية في المجتمع الأثيني، وإنما كحدث تأسيسي مضطرب، مشدود إلى إله مشبوه ومرفوض: ديونيزوس. كما أن صعوبة النفاذ إلى نواتها الأولى تعود إلى تشابك معطيات متباعدة حدَّ التناقض: تقاليد طقسية، تحوّلات سياسية، أشكال فرجوية، وممارسات ثقافية متداخلة، إذ تضافرت جميعها، رغم تنافرها، لتنتج التراجيديا كضرورة نفسية وجودية للفرد الإغريقي، وكتمثيل رمزي يتجاوز الذاتي والحسي ليبلغ تخوم السياسي وشروط الحكم.

في كتابه الأغورا والأوركسترا، يقترح عبد الحليم المسعودي قراءة مغايرة لهذا التأسيس، معتبرًا التراجيديا واقعة سياسية وثقافية قبل أن تكون فنًّا. فالعودة إلى هذا الشكل المسرحي لا تروم استعادة جوهر جمالي مفقود، بل تسعى إلى تفكيك سيرورة تأسيس هشّة، موسومة بالخوف من الأصل.

بهذا المعنى، لا تُفهم التراجيديا إلا ضمن محنة الظهور الأول، حيث تتقاطع الأسطورة مع السياسة، والمقدّس مع الخطر. ولعل هذا التأسيس المرتبك هو ما يجعل من سؤال الولادة مدخلًا نقديًا لا غنى عنه. فالمسرح لم ينبثق من مسار فجئي أو تراكم تاريخي فحسب، وإنما نشأ من ارتباك رمزي عميق لا يزال يشتغل فينا ويؤسّس وعينا إلى اليوم.

وقبل الولوج في أطروحة الأغورا والأوركسترا، تقتضي الضرورة الوقوف عند طبيعة الأداة والمنهج اللذين اعتمدهما المؤلّف في تشييد خطابه. فهو لا يقدّم عبر صفحات كتابه مقاربة تأريخية أو تأويلًا سرديًا خطيًا تقليديًا، متبنيا نمطًا من الكتابة يمكن وصفه بـ"الأركيولوجي"، مستلهمًا حفريات ميشيل فوكو وتقويضات ما بعد البنيوية. وبهذا التوجّه، يمتنع الباحث عن إعادة سرد تاريخ نشأة التراجيديا، ويتجه بدلًا من ذلك إلى مساءلة ما يُعتقد أنه تأسيس راسخ لها كفنّ "نبيل"، مرتبط بالفعل الأخلاقي والتطهير الأرسطي. ومن خلال تفكيك الطبقات التي راكمها العقل المسرحي الغربي، يعمل على كشف التوترات الأصلية التي طمسها النسق الكلاسيكي، وذلك عبر مساءلة أصول المعنى لا ظواهره.

وهو إذ يتبنّى هذا النمط من التشريح، لا يفعل ذلك بقصد إعادة البناء وفق سرد بديل، وإنما بهدف تقويض منطق التجانس الذي فرضه العقل الكلاسيكي، وفتح المجال أمام تشظّي المعاني وتعدّد القراءات. إنها كتابة تُفكّك التصوّرات المؤسِّسة التي رسّخت صورة التراجيديا كأداة للسمو الأخلاقي والتهذيب السياسي، من خلال تعرية التوترات التي طُمست تحت ركام التأويلات التقليدية. وبهذا المنظور، تُفهم التراجيديا لا كمجرّد شكل فنّي جمالي أو طقس جماعي، بل كبنية حاملة للعنف والقلق، تؤسّس لمساحات رمزية تضبط بها الجماعة ذاتها وتعيد إنتاج نظامها.

يقول احد الفلاسفة المعاصرين في معرض حديثه عن تعالق الدين واللغة عند الفيلسوف بروديكوس، ( ان الانسان البدائي والذي بدا له ان كثيرا من الظواهر الطبيعية معادية له، ومع ذلك كان معجبا جدا بالهبات التي تزوده بها الطبيعة لتسهيل حياته ورفاهيته).(1)، وفي تعبير ظريف ليوربيدوس: ان الارض يجب ان تثمر شيئا لاطعام قطيعي سواء اكانت الطبيعة راضية ان تفعل ذلك ام لا.

هذه الطبيعة المادية في مجموع تكويناتها وتنوعاتها الارضية، لم تكن طبيعة جامدة (روحيا) بمعنى الثبات والسكون الفيزيقي الذي يعدم تساؤلات ما وراءها، تساؤلات الانسان الكائن النوعي في ذكائه المتفرد به عن باقي المخلوقات والكائنات، (عقليا - روحيا) خياليا تأمليا ميتافيزيقيا في ماوراء ظواهر الطبيعة المادية.

(ان مصير الانسان هو ارادته وتفكيره، وبمجرد ان يتخطى المرحلة البدائية، ويصبح كائنا يقرر مصيره على اسس وقوانين تتسم بالحكمة والعقل، عندئذ تظهر له الطبيعة والعالم كشيء يعتمد على فكره وارادته وتاثره بهما). (2)

وبحسب فيورباخ : حين يرتقي الانسان بفكره واداته فوق الطبيعة، فانه يصبح خارقا للطبيعة، ويصبح الاله ايضا خارقا للطبيعة.(3) هنا يتوجب التنبيه ان لا الخالق الغيبي في السماء، ولا الاله الانساني مجسدا بالانسان نفسه في محاولته تسيّد الطبيعة، يستطيع خرق قوانين الطبيعة لتلبية رغائب الانسان، ماعدا ماجاء كمعجزات منسوبة على ايدي الانبياء لتدعيم ايمان الناس بهم.اما الانسان العادي الذي لا يمتلك معجزة او معجزات فانه سيكون محكوما بقوانين الطبيعة في الزمان والمكان ولا يقوى على خرقها منذ بدء الخليقة.

الأفكارُ المُتكاثرةُ في المنظومة الثقافية تُمثِّل إنتاجًا مُستمرًّا للعلاقاتِ الاجتماعية ، وَتَوْليدًا دائمًا للعملية الإبداعية على الصَّعِيدَيْن : الإنسانيِّ والماديِّ ، مِمَّا يَدْفَع باتِّجاه تَطوير رُؤيةِ الإنسانِ لذاته ، ورُؤيته لِمُجْتَمَعِه . وَهَذه الرُّؤيةُ المُزْدَوَجَةُ للذاتِ وَالمُحِيطِ تُؤَسِّس نظامًا فلسفيًّا تَراكميًّا يَفْحَصُ التَّصَوُّرَاتِ الحَيَاتِيَّة ، ويَخْتَبِر التأمُّلاتِ الوُجودية ، وَيَمْتَحِن الظُّروفَ المَعيشية. وهَذا يُؤَدِّي إلى تَقْويةِ الصِّلَةِ بَيْنَ الفِكْرِ والتَّطبيقِ مِنْ جِهَة ، وَتَفْعِيلِ الوَعْي بأهمية الحَياة الثقافية للفردِ والجَماعةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى .

وإذا كانت الأفكارُ تَتَحَوَّلُ مَعَ مُرورِ الوَقْت إلى مَواقف حَياتية وحَالاتٍ إبداعية ، فَإنَّ عَناصر الحياة الثقافية تَتَحَوَّلُ مَعَ ضَغْطِ الواقع الاستهلاكيِّ إلى رُموز كامنة في المَشَاعِرِ المَقموعةِ ، والأحلامِ المَكبوتة ، والذكرياتِ المُسْتَتِرَة . وَوَظيفةُ الإنسانِ الأسَاسِيَّةُ هِيَ استخراجُ هَذه الرُّموزِ الكَامنةِ ، وحَقْنُها بالحُرِّيةِ والحَيويةِ ، وإعادةُ بَعْثِها إلى الحَياةِ ، وهَذا يَعْني تَحَوُّلَ الثقافةِ إلى حَياةٍ دَاخِلَ الحَياةِ ، وانتقالَ القِيَمِ الإبداعيةِ مِنَ الهَامِشِ إلى المَركَز ، مِمَّا يَحْمِي المُجْتَمَعَ مِنَ الفَجَوَاتِ المَعرفية، وَالثَّغَرَاتِ المَخْفِيَّة في مَصادر الوَعْي الاجتماعيِّ .

إنَّ الوَعْي الاجتماعيَّ لا يُحرِّر الإنسانَ مِنَ الخَوْفِ والعَجْزِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا يَمْنَعُ المُجْتَمَعَ مِنَ الوُقُوعِ في الفَراغِ ، ويَحْمِي الحَضَارَةَ مِن انتحارِ المَعْنَى ، وَيَحْرُسُ التَّنَوُّعَ الثقافيَّ مِنَ العَدَمِ ، وَيَحْفَظُ الشُّعُورَ مِنَ الاستلابِ ، وَيُبْعِد الشخصيةَ الفرديةَ والسُّلطةَ الاعتبارية للكَينونةِ الإنسانيةِ عَن الاغترابِ .

وَالوَعْيُ الاجتماعيُّ يُولَدُ مِنْ رَحِمِ اللغة ، وَيَتَشَكَّلُ في الأُطُرِ المَرجعيةِ لِمَصادرِ المَعرفةِ تاريخيًّا وحَضاريًّا . وإذا كانَ التاريخُ يَكتبه المُنتصِر ، والحَضارةُ يُهَيْمِن عَلَيْهَا الطَّرَفُ الأقْوَى ، فَإنَّ اللغة يُفَجِّرُ طَاقَتَهَا الرَّمزيةَ الطَّرَفُ الأكثرُ إبداعًا . والإبداعُ لا يَتَكَرَّسُ كَحقيقةٍ واقعية إلا إذا تَخَلَّصَ مِنَ الجُمودِ ، وَتَحَرَّرَ مِنَ الانكماشِ ، وَأَفْلَتَ مِنَ الانغلاقِ . والإبداعُ لا يَتَجَذَّرُ كَمعرفةٍ جَمَاعِيَّة خَلَاصِيَّة إلا في ظِلِّ الانفتاحِ المَدروسِ ، والتواصلِ المَنطقيِّ ، وتَلاقُحِ الأفكار معَ التَّطبيقات، مِمَّا يُسَاهِمُ في تَشْييدِ الهُوِيَّةِ الإبداعية عَلى الخُصوصيةِ ، وتأسيسِ السُّلطةِ المَعرفية عَلى الذاتيةِ الثقافية، بعيدًا عَن الحُلولِ المُسْتَوْرَدَةِ ، وَعُقْدَةِ الشُّعُورِ بِالنَّقْصِ، والشُّعُورِ بِالدُّونِيَّةِ.

وَالحِفَاظُ عَلى مَفاهيمِ الهُوِيَّة والسُّلطةِ والذاتيةِ في المَنظومةِ الثقافية ذات التطبيقات الاجتماعية ، لا يَعْني العُزلةَ والتَّقَوْقُعَ عَلى الذاتِ وَالخَوْفَ مِنَ الآخَرِين ، بَلْ يَعْني اعتمادَ الثقافة المُجتمعية كَنِظَامِ حَيَاةٍ مُمَيَّز وأُسلوبِ عَيْشٍ فَعَّال ، انطلاقًا مِنْ مَبْدَأ الخُصوصيةِ ، وَالمَعاييرِ الأخلاقيةِ ، وَالتَّكَيُّفِ مَعَ القُدراتِ الفردية وَخَصَائصِ الجَماعةِ الإنسانية ، وَالتَّأقْلُمِ مَعَ الفِعْلِ الحَضَاريِّ المُنْبَثِق مِنَ الواقعِ المُعَاشِ ، وَالمَضمونِ التاريخيِّ النابعِ مِنْ أدواتِ اللغةِ وآلِيَّاتِهَا .

الحديث عن موضوع الجمال جعلني أقف وقفة تأملية حائرة ،كيف سأتحدث عن هذا الموضوع الذي يندرج في السهل الممتنع، نظرا لكونه متداخل و عميق و يمكن مناقشته من أكثر من زاوية و مرجعية، وغالبا ما نجده من المواضيع الفلسفية الحاضرة بقوة. وقد كان الاهتمام به بالغا لدى اليونان عبر تاريخ الفلسفة، لكنه مع ذلك يظل منتسبا لمجال المعرفة النظرية و السلوك الأخلاقي أي أنه متعالي عما هو ملموس.

لكن الحديث هنا سيكون عن الجمال شكلا ، بالرغم من أني على إيمان تام بوقع الجمال الداخلي، و الروحي الموجود بسجية الإنسان و فطرته، و انعكاسه على الجمال الخارجي و ربما يجعله يطغى و يغطي رؤية و رأي من حولنا، لننتصر لقول ديفيد هيوم "الجمال ليس خاصية في ذات الأشياء بل في العقل الذي يتأملها".

الإنفلات من المعايير الثابثة و المحلية للجمال

لطالما كان الجمال محل إهتمام بني البشر منذ سالف الأزمنة باختلاف الحضارات، الإنسانية المتعاقبة و المختلفة.

و الاهتمام بالشكل ليس وليد اللحظة أو العصر الحالي فقط، و إنما وجد منذ عصور غابرة، لكن بطرق و تقنيات متباينة،بالإعتماد على الطبيعة و عادات و تقاليد المجتمعات و الحضارات، كالحضارة اليونانية أو الرومانية ،المصرية القديمة و أيضا الصينية و الهندية القديمة، فكل واحدة منها كانت تعتمد على معايير معينة تعتبر مقياسا للجمال آنذاك ،كلون البشرة الفاتح مثلا و العيون الواسعة أو الكمال الجسدي و لون الشعر و شكل الشفاه و الجبهة ، و هذا طبعا دون إغفال الجانب الروحي في المسألة، و بالتالي كان هناك نمط معين للجمال بأوصاف محددة و ثابثة، يجب توفرها في المرأة المنتمية لإحدى الحضارات،و هو أيضا ما يمكن أن نلمسه في المجتمعات الصحراوية التي تعتبر السمنة رمزا للجمال ، حيث يتم إخضاع الفتيات لعملية التسمين منذ صغرهن.

عادة ما يتم تقسيم الشعوب إلى ثلاثة أقسام، حسب التنوع الجيني البيض "القوقاز " و الآسيويون "المغول" و السود "الزنوج"، و تتميز كل سلالة بمواصفات متفردة للوجه و العيون و الأنف و لون البشرة ، تجعل لنا القدرة على اكتشاف جنسية الشخص أمامنا بمجرد النظر إلى تقاسيم وجهه و ملامحه ... مما يحيلنا على مميزات للجمال محلية، تحمل طابع الخصوصية و الإنتماء.

كانت الفترة الممتدة من عام 1918 إلى عام 1928 فترة أزمات واضطرابات اجتماعية مفاجئة في الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن سوى القليل من الهروب من المفارقات المؤلمة التي رافقت العصر الجديد. لا شك أن هذه السنوات من المعاناة التي عاشها البيض والأميركيون من أصل أفريقي على حد سواء كانت أشد وطأة على الأميركيين السود. وعلى أية حال، لم يدخر زعيمها "ويليام إدوارد بورغاردت دو بوا" William Edward Burghardt Du Boisأي جهد في اقتراح رؤية جديدة للعالم على شعبه، والتي كانت تتمثل في الالتزام دون تحفظ بإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي لفترة ما بعد الحرب.

وُلِد وليام دو بوا في 23 فبراير 1868 في "جريت بارينغتون" Great Barrington,وهي بلدة صغيرة في غرب "ماساتشوستس" Massachusetts ولذلك لم يشهد دو بوا أهوال العبودية. كان جده لأبيه هوغونوتيًا" huguenot من أصل "فلاندرز،" Flandres هاجر إلى أمريكا الشمالية عبر هولندا وجزر الأنتيل في بداية القرن الثامن عشر. لا يقدم دو بوا الكثير من التفاصيل حول هذا الفرع من شجرة عائلته. ومن ناحية أخرى، فإنه يعطينا الكثير من المعلومات عن الفرع الأمومي، عائلة "بورغاردت" Burghardt. وصل هؤلاء إلى غريت بارينغتون في القرن الثامن عشر، ومثل البيض، اندمجوا مع تقاليد المدينة وتاريخها. وفي الأمور الدينية، كانوا أحياناً من الأسقفيين، وأحياناً أخرى من الطائفة الكنسية. لم يكن آل بورغاردت أغنياء جداً. ومع ذلك، كانوا يمتلكون منازلهم وبعض الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة. لقد عرفوا الحياة المنزلية والفقر أحياناً. وكان الجد، " أوتو بول بورغاردت" Otto Paul Burghardt قد حصل على حريته وحريه نسله كمكافأة على شجاعته خلال حرب الاستقلال. باختصار، نشأ ويليام الصغير على الجانب المشرق من الفقر.

لقد نشأ في مجتمع متسامح ومتكامل نسبياً. بعد إكماله للدراسات العليا في جامعة فريدريش فيلهلم Friedrich Wilhelm University في برلين وجامعة هارفارد Harvard University، حيث كان أول أمريكي من أصل أفريقي يحصل على درجة الدكتوراه، برز دو بوا على المستوى الوطني كزعيم لحركة نياجرا، وهي مجموعة من نشطاء الحقوق المدنية السود الذين يسعون إلى المساواة في الحقوق. عارض دو بوا وأنصاره تسوية أتلانتا. وبدلاً من ذلك، أصر دو بوا على الحقوق المدنية الكاملة والتمثيل السياسي المتزايد، والذي كان يعتقد أنه سيتم تحقيقه من قبل النخبة الفكرية الأمريكية من أصل أفريقي. وأشار إلى هذه المجموعة باسم العُشر الموهوب، وهو مفهوم تحت مظلة الارتقاء العنصري، وكان يعتقد أن الأمريكيين من أصل أفريقي يحتاجون إلى فرص التعليم المتقدم لتطوير قيادتهم.

كان دو بوا أحد مؤسسي الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في عام 1909. استخدم دو بوا منصبه في NAACP للرد على الحوادث العنصرية. بعد الحرب العالمية الأولى، حضر مؤتمرات عموم إفريقيا، واعتنق الاشتراكية وأصبح أستاذاً في جامعة أتلانتا. بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، انخرط في نشاط السلام واستهدفه مكتب التحقيقات الفيدرالي. أمضى السنوات الأخيرة من حياته في غانا وتوفي في أكرا في 27 أغسطس 1963.

إنّ ما حدث في قطاع غزة إبان انتفاضة طوفان الأقصى هو حرب إبادة جماعية خاضها الكيان الصهيوني على أبناء غزة العزل. وقد مثّلت انتفاضة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر منعرجا حاسما في مسار الصراع العربي – الإسرائيلي. وقد أحدثت انتفاضة طوفان الأقصى تغيّرات سياسية عميقة في الوطن العربي.

و أدّت انتفاضة طوفان الأقصى إلى عودة القضية الفلسطينية بإعتبارها قضيّة عادلة إلى المنابر الأمميّة والإقليمية من جديد. وتعاطفت معظم الدول العربية والأجنبية مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداء الصهيوني الهمجي على أبناء قطاع غزة، فقد خاض الجيش الصهيوني حرب إبادة جماعية بهدف القضاء على الهوية الفلسطينية. ومن الدول التي أدانت حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني دول المغرب العربي وفي مقدمتها تونس التي ظلّت معقل مساندة للقضية الفلسطينية منذ ذكرى النكبة سنة 1948 "قيام الكيان الصهيوني"

سنسلط الضوء في هذه الدراسة على ردود فعل الحراك الاجتماعي المغاربي تجاه حرب الإبادة الجماعية على غزة. كما سيتم رصد الآليات التي اعتمدتها المنظمات المغاربية لإدانة حرب الإبادة الجماعية.

الكلمات المفاتيح: الإبادة الجماعية، غزة، حراك، مغاربي، إجتماعي.

تقديم

تعدّ انتفاضة طوفان الأقصى التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر2023 بمثابة عملية عسكريّة نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة على الإحتلال الصهيوني. وشملت هذه الانتفاضة هجوما بريا وبحريا وجويا للمقاومين إلى بعض المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عبر السيّاج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وبعض مدن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعدّ عملية إنتفاصة طوفان الأقصى من أكبر الانتفاضات التي عرفها التاريخ الفلسطيني المعاصر ضد الاحتلال الصهيوني. ويرى المحللون السياسيون والعسكريون أن هذه الانتفاضة مثلت حدثا إستراتيجيا في الصراع العربي الصهيوني.

كسرت انتفاضة طوفان الأقصى أسطورة "الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر"، حيث تمكن عدد صغير من المقاومين الفلسطينيين في غزة من الدخول إلى المستوطنات الصهيونية وأسر حوالي 300 صهيوني.

وعلى الصعيد الدولي أدّت هذه الانتفاضة إلى إبراز صلابة المقاومة الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية.

وضمن السياق ذاته عادت القضية الفلسطينية العادلة إلى المنابر الأممية حيث اعترفت عديد الدول لأول مرّة بالدولة الفلسطينية.

وكردة فعل على انتفاضة طوفان الأقصى بادر جيش الآحتلال الصهيوني إلى شنّ حرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر2023. فشنت الطائرات الصهيونية مساء السابع من أكتوبر هجوميا جويا على غزة ثم قامت في اليوم الموالي بإكتساح بري لقطاع غزة.

وارتكب الإحتلال الصهيوني بعد انتفاضة طوفان الأقصى جرائم فظيعة تعجز الألسن على وصفها تمثلت في قتل آلاف الأطفال والشيوخ والنساء، إضافة إلى تدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وغيرها. وكانت الاعتداءات الصهيونية في حق الفلسطينيين همجية إلى أبعد الحدود. ووصفت حرب الصهاينة على قطاع غزة بحرب الإبادة الجماعية التي أدانتها أغلب المجتمعات والدولية وخاصة المجتمعات المغاربية التي استكنرت حرب الإبادة الجماعية على غزة.

هل كانت المواقف الشعبية في منطقة المغرب العربي متطابقة مع المواقف الرسمية للأنظمة السياسية؟

وكيف أدان المجتمع المدني المغاربي هذه الإبادة؟

أصبحت الكثير من الدراسات في السنوات الأخيرة تحلل موضوع "الهويات الأوروبية"، أو تستخدم مفهوم "الهويات" في دراسة الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر لا يمكن قوله عن المراحل السابقة في دراسات الاتحاد الأوروبي. حتى وإن تناوله بعض الرواد المؤسسين لدراسات الاتحاد الأوروبي في أعمالهم. على سبيل المثال، عرّف عالم السياسة الأمريكي المتخصص بالعلاقات الدولية "إرنست هاس" Ernst Haas التكامل الأوروبي بأنه عملية تنطوي على "تحول الولاءات" من قِبَل "الجهات الفاعلة السياسية في العديد من البيئات الوطنية المتميزة" إلى "مركز سياسي جديد.

في حين أدرج آخرين "الشعور بالمجتمع" في مفهوم للتكامل. إن الاهتمام الأكاديمي المتزايد بدراسة الهويات في أوروبا يستجيب لما تسميه بعض الباحثين "الدوافع الخارجية" و"الداخلية". إن الاهتمام الأكاديمي بالموضوع هو استجابة للتغيرات "على الأرض"، أو المحركات الخارجية. لقد كان سياق ما بعد الحرب الباردة، وما بعد ماستريخت، وحتى ما بعد "الحرب على الإرهاب" سياقاً حيث أصبح التكامل الأوروبي وأنواع معينة من الجدل حول الهوية أكثر إثارة للجدال. وقد أثار هذا تساؤلات حول العلاقة بين الهوية، من ناحية، وشرعية مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وآفاق الديمقراطية ذات المغزى خارج الدولة ومستقبل الاتحاد الأوروبي ذاته من ناحية أخرى. وعلاوة على ذلك، أدى التوسع الكبير والمستمر للاتحاد الأوروبي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، واحتمال عضوية تركيا، والصراع المتزايد حول التعايش بين التقاليد المسيحية والإسلامية والعلمانية في المجتمعات الأوروبية، إلى زيادة التنوع الثقافي في الاتحاد الأوروبي وأهمية المناقشات حول الهوية. ومع ذلك، فإن الاهتمام الأكاديمي بالهويات الأوروبية يعكس أيضاً تطور المناقشات النظرية حول الاتحاد الأوروبي، أو المحركات الداخلية. ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن الاهتمام المتزايد بقضايا الهوية مع بداية ما تم وصفه بالمرحلة الثانية "تحليل الحكم" والمرحلة الثالثة "بناء الاتحاد الأوروبي" من بناء النظرية، والتي تركز المزيد من الاهتمام على قضايا السياسة والسياق الاجتماعي للتكامل الأوروبي.

«إنّ الانسجام هو المطلب الأوّل عند الفيلسوف وهو، مع ذلك، جدّ قليل. والمدارس اليونانيّة القديمة تقدّم عنه أمثلةً أكثر ممّا نجد في عصرنا التّوفيقي، الّذي تُبْتَدع فيه توليفاتٌ سطحيّة وغير نزيهة بين تناقضات أساسيّة، لأنّها تتمتّع بالقبول لدى جمهور يقنع بمعرفة القليل عن كلّ شيء، دون أن يعرف في العمق أيّ شيء..»[1]

«إن وجهتنا الوحيدة هي التحليل «العلمي» لـ«عقل» تشكّل من خلال إنتاجه لثقافة معينة، وبواسطة هذه الثقافة نفسها: الثقافة العربية الإسلامية. وإذا كنا قد وضعنا كلمة «العلمي» بين مزدوجتين، فذلك إقرارا منّا منذ البداية بأن هذا البحث لا يمكن أن يكون علميا بنفس الدرجة من العلمية التي نجدها في البحوث الرياضية أو الفيزيائية. إن الموضوع هنا هو شيء منا، أو نحن شيء منه، فنحن أبينا أم رضينا مندمجون فيه. وكل أملنا هو أن نتمكن، في هذا البحث، من الصدور عن الالتزام الواعي لا عن الاندماج المشيء للفكر المعطل للعقل»[2]

فاتحة:

أشرتُ في الهامش 30 من المقال الأوّل[3]، الّذي ناقشتُ فيه اعتراض العمري في كتابه "البلاغة العربية" على محمد عابد الجابري، إلى أنّ هذا المعترض حاول في مقاله اللّاحق «الوظيفة البلاغية والرؤية البيانية» المنشور ضمن المؤلَّف الجماعي «محمد عابد الجابري، المواءمة بين التراث والحداثة» إعادة الجابري إلى "النّظام البياني"، ووعدت بالوقوف عنده. وفي هذا المقال، وفي ما سيليه، سأركّز على مناقشة ما سطّره عن الجابري ابتداءً من الصفحة 104 تحت عنوان: " ثانيا: الجابري من الفلسفة إلى البلاغة"! وقد فضلتُ ألا أتعرّض لما قبل ذلك مما قاله تحت عنوان "أولا: الفلسفة والبلاغة"، ترفّعا عن مناقشة إسفافه في حضرة مفكّر فيلسوف. والنزّاهة تقتضي أن أحمل ما قصد إليه، مما تركتُ مناقشته هنا من كلامه المُمَهّد، على أحسن الوجوه الممكنة. وأبتدئ في هذا المقال بالوقوف عند ما سمّاه بـ "البلاغة في نسق «العقل البياني»، وذلك لارتباط مضمونه بما سبق أن أثاره في كتابه "البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها"، وأقف عند ادّعاء عجيب جديد يتمثّل في كون الجابري تحوّل عن عقلانية ديكارت وبداهته إلى البلاغة، وعند ما اعتبره نقطة التحوّل؛ على أن أخصّص لما سمّاه بـ "البلاغة التطبيقية" مقالا ثانيّا؛ وأجعل المقال الثّالث تركيبا للاستنتاجات، ومناقشة لها في ضوء الـ "رّؤيةٍ" الّتي يقول إنّه ينطلق منها، والـ "منهج" الذي يدّعي أنّه يصطنعه.

المقال الأوّل الآتي يدور حول محورين، الأوّل هو اعتراض العمري على الجابري وما رصده لهذا الاعتراض من براهين، والثّاني ادعاؤه " تحول الجابري من الفلسفة إلى البلاغة". وأوضّح، في هذه الفاتحة، أنّ "الاعتراض" و "الادّعاء" وما يستندان عليه، كل ذلك ورد في المقال، موضوعَ المُدارَسَة، منتشرا مختلطا؛ لذا، فإنّ مناقشتَه تقتضي، بالإضافة إلى تلخيصه، ترتيبه وتخليصه من هذيان عظيم. وسأبتدئ من الاعتراض، وأُثَنّي بالوقوف عند دعاوى التّنبّه التّدريجي للجابري وتحوّله، في النّهاية، من الفلسفة إلى البلاغة عند نضجه واكتمال أدواته!

مقاطع أخرى

-

غسان كنفاني.. والتأسيس للأدب الفلسطيني بعد النكبة

ولد غسان كنفاني في مدينة عكا في سنة 1936م، وعاش في مدينة يافا، ثمّ اضُطر للنزوح عنها تحت ضغط الاحتلال الصهيوني، وكان ذلك في سنة 1948م، ثم أقام لفترة وجيزة مع ذويه في جنوب لبنان، ثم بعدها انتقلت عائلته إلى دمشق، وقد عاش حياةً صعبة وقاسية فيها، حيث عمل والده في مهنة المحاماة، وقد اختار أن يعمل في قضايا كان معظمها قضايا وطنية خاصة بالثورات التي كانت تحدث آنذاك في فلسطين، وقد اعتقل لمرات عديدة، إلّا أنّه تميز بأنّه شخص عصامي وذو آراء متميزة، الأمر الذي ترك آثراً عظيماً في شخصية غسان وحياته.

عمل غسان منذ شبابه في مجال النضال الوطني، فقد عمل مدرساً للتربية الفنية في مدراس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين في دمشق، ثم انتقل بعدها إلى الكويت في سنة 1965م، إذ عمل هناك معلماً للرياضة والرسم في مدارس الكويت الرسمية، وكان خلال هذه الفترة يعمل أيضاً في الصحافة، فقد بدأ إنتاجه وإبداعه الأدبي في نفس الفترة، ثم انتقل في سنة 1960م إلى مدينة بيروت، حيث عمل هناك محرراً أدبياً في جريدة الحرية الأسبوعية، ثم في عام 1963م أصبح رئيس تحرير لجريدة المحرر، كما عمل أيضاً في كل من جريدة الحوادث، والأنوار حتى سنة 1969م، ثم بعدها أسس صحيفة الهدف، وظل رئيس تحريرها لفترة من الزمن.يعد غسان كنفاني نموذجاً مثالياً للروائي، والكاتب السياسي، والقاص الناقد، فقد كان مبدعاً معروفاً في كتاباته، كما كان مبدعاً في نضاله وحياته، وقد حصل على جائزة في عام 1966م بعنوان أصدقاء الكتاب في لبنان، وكان ذلك لرواية (ما تبقى لكم) والتي أاعتبرت وقتها أفضل رواياته، كما حصل على جائزة منظمة الصحافيين العالمية، وفي عام 1974م حصل على جائزة اللوتس، والتي منحه إياها اتحاد كتاب إقريقيا وآسيا في عام 1975م.

أشهر روايات غسان كنفاني:

عائد إلى حيفا. رجال من الشمس. أرض البرتقال الحزين. أم سعد. عن الرجال والبنادق. القميص المسروق. العاشق. ما تبقى لكم. عالم ليس لنا. الشيء الأخر.

وفاة غسان كنفاني:

استشهد الروائي غسان كنفاني يوم السبت صباحاً بتاريخ 8 /7/ 1972، وكان ذلك بعد انفجار عبوة ناسفة في سيارته، والتي وضعت من قبل جهة معينة بهدف اغتياله. -

الناقد فيصل دراج وعلاقته بالكتب والكتابة

الناقد فيصل دراج وعلاقته بالكتب والكتابة.

فيصل دراج

مفكر وناقد فلسطيني، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة، فرنسا. عمل في عدة منشورات ومجلات ثقافيّة فكريّة منها: شؤون فلسطينيّة، سلسلة حصاد الفكر العربي...إلخ. نشر العديد من المقالات والمؤلفات، منها: "ذاكرة المغلوبين" (2001)، و"الرواية وتأويل التاريخ"(2004)، و"الحداثة المتقهقرة" (2005). فاز بعدة جوائز عربية، منها: جائزة الإبداع الثقافي لدولة فلسطين سنة 2004، وجائزة الدراسات الأدبية والنقد سنة 2010. -

ندوة الثقافة و الثورة للشهيد مهدي عامل

سيداً في ملكوت الكلام، عالمياً، متعالياً، بالتأمل يحيا، وللتأمل. هكذا كان الفكر، على امتداد قرون خلت، في انفصام مع الواقع، له الثبات المطلق، وللتاريخ المادي التّغير والحركة.

كان يحلو له بين حين وحين، أن يُطِلَّ من علياء تجريده على الواقع، فيدينه تارة، وغالباً ما يعذره. لكنّه من خارج كان يحكم، وما كان يقوى عليه. وكان، حين يتوق إلى واقع آخر، أو أفضل، يحكم، أو يتخيل، أعني يتأول. وما كان يرتبط بقوى التغيير الثوري حين كان يطمح إليه. وما كان يدرك شروط هذا التغيير وأدواته. لذا، كان يجنح نحو الطوباوية، في أشكال شتّى، فيقدم للواقع ذريعة بقاءٍ وحجة تأبُّد.أيّ موقع كان يمكن أن يكون للمثقف في مثل هذا الانفصام المتجدد بين الفكر والواقع؟

موقع المنبوذ، أو موقع خادم السلطان، سواء أكان شاعرا أم فقيها، حليما، فيلسوفا أم أديبا. وما كان الفكر، في الموقعين، بقادر على أن يغيّر. كان يرفض، أحيانا، أو يُبَرّر. يهجو أو يمدح، وفي الحالتين يرتزق. أو يتصعلك، إنّ خرجَ على السائد ونظامه، كأّنه محكوم بموت يتأجل. يحتج على الشرع ويثور، لكن، من موقع العاجز عن نقض الشرع. فيتصوّف. يستبدل الأرض بالسماء، ويزهد. أو يستكين للدنيا وللآخرة، فَيُعقلِنُ الاثنتين في نظام الاستبداد، لسلطته يرضخ.

والسلطة، بالدين، تبدو مطلقة. وهي المقدسة، في الغيب وبالغيب. وهي السلطةُ، فوق الرفض وفوق النقض، سيفها على الرقاب مسلّطٌ، والرقاب خاضعةٌ، راضية. فمن تمرّد، فعلى سلطة الدين يتمرد. إذّاك يُحَلُّ دمُه. حتّى لو كان الحلاجَ، أو السهر وردي. أما ابن تيميه، أو الغزالي، أو من شابههما، فعلى التمرد والمتمردين، في كل عصر، يشهران سلاح الدين، سلاح السلطة، فيكبلان العقل، يرهبان الروح، ويئدان الجسد

لم يكن للمثقف، في عالم كهذا، سوى أن يختار بين الاستتباع أو الموت، بين أن ينطق بلغة الاستبداد ونظامه، أو أن ينطق بلغة الصمت، أعني بلغة المكبوت ورموزه. هكذا كانت الثقافة تجري في صراع بين اثنتين: واحدة هي ثقافة الأسياد، بتياراتها المختلفة المتباينة، أو أخرى هي ثقافة المقهورين، بأنواعها المتعددة. لم تكن الثقافة يوما واحدة، وليس من الجائز حصرها في ثقافة رسمية، أو مسيطرة، أو معلنة. كانت ثقافة مناهضةٌ لهذه، مكبوتةٌ، مستترة، لعلها أكثر شيوعاً من الأولى، أو أصدق تعبيرا عن ضمير الناس وطموحاتهم. كانت، مثلاً، في حكايات ألف ليلة وليلة، أو في عروض خيال الظل، أو في سير الأبطال الشعبية. وهي، بالتأكيد، أكثر تمردا على الواقع القائم، وأشد رفضاً له. لكنها عاجزة كانت عن تغيير العالم، فيما هي كانت تطمح إليه.

ليس بالحلم تكون الثورة، وإن كان الحلم شرطاً من شروطها. ومن شروط الثورة أن يتوفر لها وعي متّسق، إليه تستند، وبه تستبق الممكن. أعني الضروري. ومن شروطها أن يتجسد وعيها المتسق هذا، أي العلمي، وفي وعي القائمين بها، جماهير الكادحين، المنتجين بأيديهم وأدمغتهم، صانعي التاريخ، بوعيهم الممارسيّ يستحيل الوعي النظري قوةً ماديةً تَدُكُّ أعمدة القائم، وتهيئ لولادة الجديد.

لمن يكن للثقافة، في زمن انفصام الفكر عن الواقع، دورٌ في تغيير العالم، إلا ما لا يكاد يذكر. كانت، كلما حاولت القيام بهذا الدور، تُقمع وتُهان، باسم الدين غالباً، وبتهمة الكفر أو الزندقة، وبتهمة التحريف أو الهرطقة. فالثقافي، حتى في ثقافة الأسياد، يرتدّ عليهم وعليها، فهو المبتدعُ في فعل الحرية، يتهدد ويزعزع. إنها القاعدة في كل العصور: كلما انحازت الثقافة إلى جديد ضد القديم، إلى المتغيّر ضد الثابت، إلى النار ضد الرماد، وإلى الحياة والحلم، اضطُهِدت واضطُهِدَ المثقفون، أحباءُ الحرية و الآفاق الزرقاء الرحبة. إنها البداهة في ضرورة أن يكون المثقف ثائرا، أو لا يكون، وفي ضرورة أن تكون الثقافة للفرح الكونيّ، ضد كل ظلامية، أو لا تكون.

تلك مشكلة المثقف والثقافة بامتياز. وهي قضية الثورة في آن.

ثم التحمت، لأول مرة في تاريخ الفكر، نظرية الثورة بحركة الثورة، فالتأم الفكر، في نشاطه المعرف نفسه، بقوى التغيير، فلم تعد الثورة تفتقد فكرها، ولم يعد الفكر سجين تأملاته. لقد بات الممكن قابلا للتحقيق، فهو الضروري في حركة التاريخ المادي، لا يتحقق إلا بنضال ثوري. والنضال وعدُ الكادحين بأن أنظمة الرجعية والاستبداد إلى زوال. وللنضال شروطٌ وأشكالٌ وأدوات. من شروطه أن يهتدي بعلم الثورة، أعني بتلك النظرية التي أسّسها ماركس، وأقامت ثورات الشعوب المضطهدة على صحتها البرهان، بالملموس التاريخي. ومن أشكاله ما تمارسه قوى المقاومة الوطنية في كفاحها ضد الاحتلال، وضد الفاشية والطائفية. ومن أدواته الأولى الحزب الثوري. حزب العمال والفلاحين والمثقفين.

منذ أن التحمت النظرية بالثورة، لم تعد الثقافة حكرا على نخبة من الكهنة. فلقد عمت ضرورتها حتى بات على العامل، كي يكون عاملاً، أن يكون بأدوات إنتاجه المادي مثقفاً، وعلى المثقف، كي يكون كذلك، أن يكون بأدوات إنتاجه الفكري كادحاً. والإنتاجان واحدٌ في سيرورة التاريخ الثوري، هذا الذي يؤسس لحرية اليد المبدعة. ليست الثقافة كتابة، وإن كانت الكتابة من أركانها. إنها تَمَلُّكٌ للعالم في حلم، أو حقل أو مصنع. أما المثقفون، فهم المنتجون، بأيديهم وأدمغتهم، ضد أنظمة القمع والاستغلال والجهالة، فكراً، فناً وجمالاً هو حبّ للحياة. وأما غير المنتجين، القابعين في قبحهم، فهم الأسياد بأنظمتهم. وأما هدم الأنظمة، فهو مهمة الثورة في كل آن.

والثورة في لبنان ما تزال فاعلةً في سيرورة حرب أهلية فجرتها الرجعية لإنقاذ نظامها الطائفي وفرض الفاشية، فانقلب عليها، وعلى نظامها، ثورةٌ وطنيةٌ ديمقراطية تخلخل وتصدّع، لا يخيفها عائقٌ، فهي التي تُخيف، بها ينهار عالم بكامله، ويشرئبُّ إلى الولادة آخر. تتفكك نُظُمٌ من الفكر والاقتصاد والسياسة يصعب عليها الموت بدون عنف، تتصدى لجديد ينهض في حجرشة الحاضر، وتقاوم في أشكال تتجدد بتجدد ضرورة انقراضها، تنعقد بين عناصرها المتنافرة تحالفات هي فيها على موعد الموت.

إذن، فليدخل الفكرُ المناضل في صراع يستحثّ الخطى في طريق الضرورة الضاحكة. فهو اليانع أبداً، وهو اليَقِظُ الدائم، في الحركة الثورية ينغرس ويتجذّر. يستبق التجربة بعين النظرية، ولا يتخاذل حين يُفاجَأ : يتوثّب على المعرفة ويعيد النظر في ترتيب عناصره ليؤمّن للنظرية قدرتها على التشامل، ورحابة أفق تتسعُ لكل جديد. هكذا يكتسب كل نشاط نظري طابعاً نضالياً، ويتوق كل نشاط ثوري إلى التعقلنِ في النظرية، فتتأكد، بالتحام النشاطين في الملموس التاريخي، ضرورة الفكر العلمي في أن يكون ثورياً، وضرورة الحركة الثورية في أن تكون علمية.

والحرب في لبنان حربان: حرب على إسرائيل، وحرب على الفاشية والطائفية، لكن الرجعية، بأطرافها المتعددة، تستميت في محاولة إظهارها مظهر الحرب الطائفية. وتفشل دوما في المحاولة، برغم كل ما أحاط وما يحيط بهذه الحرب من وحول الطوائف. وكيف تكون الحرب طائفية حين يكون الموقف من إسرائيل، مثلا، محوراً للصراع فيها؟ وكيف تكون طائفية حين يحتدم فيها الصراع بين القوى الرجعية ـالطائفيةـ وهي من مختلف الطوائف ـوالقوى الوطنية الديمقراطيةـ وهي أيضا من طوائف متعددةـ، حول الموقف من هوية لبنان، أو من الثورة الفلسطينية، أو من الامبريالية، أو من الاحتلال الإسرائيلي، أو من قوات الحلف الأطلسي، أو من اتفاق 17 أيّار، أو الاتفاق الثلاثي نفسه، ومن “الاقتصاد الحر” أيضاً، بل حتى من الطائفيّة إياها، بما هي النظام السياسي لسيطرة البرجوازية اللبنانية؟

ليست الحرب طائفية، ولا الصراع فيها بطائفي. إنه، في أساسه، صراع بين قوى التغيير الثوري للنظام السياسي الطائفي، والقوى الفاشية الطائفية التي تحاول، عبثاً، تأييد هذا النظام. إنه، باختصار، صراع طبقي عنيف بين قوى الثورة والقوى المضادة للثورة، في سيرورة حرب أهليةٍ هي في لبنان سيرورة الثورة الوطنية الديمقراطية. فله، اذن، سمة العصر في زمن الانتقال الثوري من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وله، تالياً، طابع كوني هو طابع الصراع إياه المحتدم، ليس بين معسكر الاشتراكية ومعسكر الامبريالية، أفقياً، وحسب، بل رأسياً أيضاً، أو عمودياً، في كلٍّ من بلدان المنظومة الرأسمالية العالمية، بما فيها، بالطبع، البلدان العربية. فما هو موقع الثقافة والمثقفين من هذا الصراع؟ ما هو موقفها وموقفهم منه؟ ما هو دورها ودورهم؟.

والسؤال لا ينحصر في لبنان، ما دام الصراع فيه هو إياه، بطابعه الكوني نفسه، في جميع البلدان العربية، وإن اختلفت شروطه بين بلد وآخر، وتنوّعت أشكاله، أو تفاوت تطوره. فالحروب الأهلية تتهدد بلدان العالم العربي جميعها بلا استثناء، وآلية الصراع فيها تنبئ بإمكان اندلاعها في كل آن. وأنظمة البرجوازيات العربية في أزمة. والتغيير الثوري بات ضرورة ملحة في كلّ منها، وحاجة يومية في نضال الجماهير الكادحة. لكن الثورة في انتظار قيادتها. والثورة سيرورة طويلة معقدة، ولها مراحل وأحوال. وعلى الثقافة تطرح سؤالها: أمع الثورة أم ضدّها؟ وعلى المثقفين تطرح السؤال: أمع التغيير أم ضدّه؟ والسؤال سياسي بامتياز. وثقافي في آن.

لا تعارض بين السياسة والثقافة. وكيف يكون تعارضٌ بين الاثنتين، كيف يصح اختيار الواحدة ضدّ الأخرى في منظور التاريخ الثوري؟ لئن كانت في البدء الكلمةُ، فلقد كانت، بدئيا، مبدعة. وللحرية كانت، ضد القمع، تناضل وتثابر في رفض الظلم، وللحب كانت في قلب الإنسان. تؤسس في فعل التغيير معناها. وتجود بالجميل يحتج على قبح العالم في نُظُم الاستبداد. هكذا تتكون الثقافة دوماً ضدّيّاً، تنمو وتتكامل في صراع مستمر ضد كل قديم يموت. وفي البدء كانت السياسةُ، صراعاً مستمراً بين قوى التغيير الثوري وقوى تأبيد الواقع. يخطئ من يظن أن السياسة نظام، حكم، أو مؤسسات، أو أنها بالدولة تتحدد. إنها، في ذلك، من موقع نظر البرجوازية وإيديولوجيتها المسيطرة. لكنها، في منظور العلم والتاريخ، صراع طبقي شاملٌ كلّ حقول الحياة، لا هامش فيه للرافض، بالوهم، أن يكون له فيه موقع. إنها حركة التاريخ في مجرى صراع له المتن، والهامش فقط لمن قد مات، أو كان، من موقعه في الماضي، رفيقَ دربٍ للموت.

إذن لكل ناشط في الحياة أن يأخذ موقعاً وأن يحدد موقفاً: أمع الثورة أم ضدها؟ بالكلمة الفاعلة واليد المبدعة. والثورة ليست لفظاً أو تجريداً. إنها طمي الأرض لا يعرفها من يخاف على يديه من وحل الأرض.

وكيف تكون الثورة نظيفة، وهي التي تخرج من أحشاء الحاضر مُتّسخة به، وتهدمه وتغتسل بوعدٍ أنّ الإنسان جميلٌ حراً؟ فلتتوضح كل المواقف، ولتتحدد كل المواقع، ولتكن المجابهة في الضوء. كيف يمكن للثقافة أن يكون لها موقع الهامش في معركة التغيير الثوري ضد الفاشية والطائفية؟ كيف يمكن للمثقف أن يستقيل من نضال ينتصر للديمقراطية، هو أكسجين الفكر والأدب والفن؟ بوضوح أقول، فالوضوح هو الحقيقة، من لا ينتصر للديمقراطية ضد الفاشية، للحرية ضد الإرهاب، للعقل والحب والخيال، وللجمال ضد العدمية وكل ظلامية، غي لبنان الحرب الأهلية، وفي كل بلد من عالمنا العربي، وعلى امتداد أرض الإنسان، من لا ينتصر للثورة في كل آن، مثقّف مزيف، وثقافته مخادعة مرائية. إذا تكلم عن الثورة، في شعره أو نثره، فعلى الثورة بالمجرد يتكلم، من خارج كل زمان ومكان، لا عليها في حركة التاريخ الفعلية، وشروطها الملموسة. وإذ يعلن، في نرجسية حمقاء أنّه يريدها، فبيضاء لا تهدم ولا تغيّر. تُبقي القائم بنظامه، وتحنّ إليه إذا تزلزل أو احتضر. كثيرون هم الذين في لبنان يحنّنون إلى لبنان ما قبل الحرب الأهلية، ويريدون التغيير للعودة إلى الماضي، ويريدونه إيقافا لانهيارات الزمان. أما الآتي، فمن الغيب، إلى الغيب. إنه موقف المنهزم، لا بصراعٍ، بل بتسليمٍ واستكانة. إنه موقف من يُصنعُ التاريخ بدونه. وله في التاريخ موقعٌ ترفضه الثقافة، إذ الثقافة، في تعريفها، مقاومة. فإذا ساوت بين القاتل والقتيل انهزمت في عدميتها، فانتصر القاتل، وكانت، في صمتها، شريكته.

أيُّ ثقافة هذه التي تتساوى فيها الأضداد، فيختلط الأسود بالأبيض في رمادية اللون والمعنى؟ إنها الثقافة المسيطرة بسيطرة البرجوازية وإيديولوجيتها، في أشكال منها قد تتخالف، لكنها، في اللحظات التاريخية الحاسمة، دوما تتحالف ضد الثقافة الثورية النقيض. هكذا تنعقد بين العدمية والظلامية مثلا، أو بين هذه وتلك، وأشكال من الفكر الديني، تحالفاتٌ ترعاها البرجوازية، بل تتوسلها في مجابهة الفكر المادي، محور الثقافة الثورية وقطبها الجاذب. أليسَ من الطبيعي أن ينعقد التحالف وطيداً في مجرى هذه الثقافة بين جميع المثقفين المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية، الطامحين إلى تغيير العالم وتحريره من سيطرة الرجعية والامبريالية؟ أليس من الضروري أن تتشابك أيدي الكادحين جميعاً ـفي زمن الثورات العلميةـ ضد الجهل تُعمِّمهُ أنظمة البرجوازيات العربية؟

فرحة للثقافة والمثقفين أن تتهاوى أنظمة القمع هذه في كل أرجاء الوطن العربي، بفعل نضال الثوريين يتوحدون، على اختلاف تياراتهم وانتماأتهم الفكرية والسياسية، في حركة ثورية جديدة واحدة، تعيد إلى العالم نضارته، وبها التاريخ يستوثق. فالثورة ليست حكراً على فكر، أو حزب، أو طبقة. إنها سيرورة تتكامل في الاختلاف، وتغتني بروافد التغيير تصبّ فيها من كل صوب، في كل مرحلة. لكنها تتعطل، أو تظل زاحفة، أو منحرفة، إن لم يكن للطبقة العاملة فيها موقعٌ هو موقع الطبقة الهيمنيّة النقيض، ودورٌ هو دورها التاريخي نفسه، ليس في قيادة الانتقال إلى الاشتراكية وحسب، بل في كل مرحلة من سيرورة هذا الانتقال. لا بقرارٍ، بل بالممارسة الثورية، وعلى قاعدة نهجها الطبقي الصحيح، وبقيادة حزبها الشيوعي، تحتل الطبقة العاملة موقعها ذاك في الحركة الثورية، وتضطلع بدورها. والتاريخ الثوري لا يرحم متخلّفاً عنه، ولا هو يسير بعكس منطقه. فلئن فعل، فلِأجلٍ، لا تلبث، بعده، أن تستعيد سيرورته الثورية منطقها. ومنطقها أن تنتكس الثورة، حتى في طابعها الوطني الديمقراطي، فتراوحَ، فتنهزمَ إلى مواقع رجعية، كلما استأثرت بقيادتها قوى غيرُ هيمنية، من فئات وسطية تحتل في السلطة موقع السيطرة الطبقية، همّها الأول ألا تستكمل الثورة سيرورتها، بحسب منطقها الضروري في تقويض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة بارتباطها التبعي بالامبريالية، وفي إقامة السلطة السياسية الثورية القادرة على انجاز هذه المهمة.

بين منطق الثورة ومنطق هذه القيادة غير الثورية تناقضٌ يشل الحركة الثورية ويضعها في أزمة تنعكس في ممارسات سلطوية قمعية ضد قوى الثورة وجماهيرها، وبالتحديد، ضد الطبقة العاملة التي هي، بحزبها الطليعي ونهجها الوطني الصحيح، النقيض الثوري. إنّ الحل الجذري لتلك التناقضات بات يفرض، بضرورة منطقه، ضرورة تغيير تلك القيادة الطبقية لسيرورة الثورة الوطنية الديمقراطية، واستنهاض حركة ثورية هي، في اتساقها مع مهماتها، من نوع جديد، ولها وحدها القيادة. ومن أولى خصائصها، أن تسعى فيها الطبقة الهيمنية النقيض إلى أن يكون نهجها الطبقي نفسه، في سعيها إلى السلطة، نهج الحركة بكاملها. لا بالقمع، بالممارسة الديمقراطية الثورية.

لئن كان القمع أو الفئوية، في لغة أخرى، أو الاستئثار بالسلطة، أو الانفراد بالقيادة هو الشكل الطبقي الذي يحكم علاقة القوى غير الهيمنية، في وجودها في موقع الهيمنة الطبقية، بأطراف التحالف الطبقي الثوري، وكان، بالتالي ضروريا بضرورة التناقض في أن تحتل تلك القوى هذا الموقع، فإن الديمقراطية، كناظم للعلاقة بين أطراف التحالف إياه، وحق للجميع في الاختلاف، واحترامٍ لهذا الحق وممارسته، أقول إن الديمقراطية هذه هي، بالعكس، الشكل الطبيعي، أعني الضروري، الذي يحكم علاقة الطبقية. ذلك أن علاقة الاتّساق والتلاؤم بينها وبين موقعها هذا هي، بالضبط، الأساس المادي لضرورة الديمقراطية في علاقة القوى الثورية بعضها ببعض. وهي ضمانة تحقق هذه الضرورة.

-

الحزن جميل جدا ـ مظفر النواب

الحـزن جمـيـل جـدا

والـليـل عـديمُ الطعمِ بدون هموم

والناسُ خريفٌ يمطـر

والأيام على الـذل سـموم

أهـلا بدعاةِ الـموضوعية

جـارتـنـا إسـرائـيـلُ حـبيـبتـنا

ذات الفضـل عـلى تـطـويـر ديمقراطيتنا

هي صاحبة الأرض

ونحن الغرباء وشـذاذ الآفاق

ونحلم أنّا وطن عربي مزعـوم

ونكاد نقبل كفيها مـنحتـنا إحدى البـلـديات

وبالكـاد مطـارا تحت الـمجهر ليلا ونهاراً

ويؤذن بالعبرية بعد قليل

وعلى مدفع إسرائيل نصوم

أنزل سحابك للأرض ولا تخجل

دولٌ خَـلعت

مارست العهر المكشوف

بعورات ست نجوم

عارض إن شئت ملائكة الأمن تحيطك

مطلوب خمس دقائق

ياالله

وتدخل إنسانا وتخرج

لاشيء من الإنسانية فيك سوى الصمت

وتسأل أين الله

وكيف توحـدت الموسـادات العربية والموساد

وتُسرُّ بصمت قـدر محـتوم .. محـتوم

وتفضل حارب إسرائيل

بكل عروبة عورتك الزرقاء

وقاتل دون سلاح دون حدود تفتح

علّ حدوداً تجرح بعض المعنيين

من الآن نقول تخوم

إياك وإن عريت أمام العالم أن تيأس

ثم قتال شرس باق ما بقي الله

ويحتاج سلاحاً وحدود داخل رأسك

احـذر أن تزرع إسرائيل برأسك

حصـن رأسك

وابدأ بسلاح أبـيض منه

هـجوم بعـد هـجوم

بعد هجوم يا ولدي

لا نصر بدون هجوم

أو تصبح قوادا دوليا يا ولدي

مفهوم مفهوم يا ولدي مفهوم

آخر المواضيع في

مُبرّر اختيار هذا العنوان، هو البيت التّالي للمتنبّي الذي نقترحه للتّحليل:

وَشَرُّ مَا قَنَصَتْهُ رَاحتي قَنَصٌ***شُهْبُ البُزَاةِ سَوَاءٌ فِيهِ وَالرَّخَمُ

ومن السّياقات العامّة الحاضنة لقصيدة هذا البيت، ما ذكره الخطيب التّبريزي أنّ المتنبّي نظمها مُعاتبًا، وأنشدها في محفلٍ من العَرَبِ، أمّا السّياق الخاصّ فيروي الشّارحُ أنّ سيف الدّولة إذا تأخّر المتنبّي عن مدحه شقّ عليه ذلك وأحضر من لا خير فيه، وتقدّم إليه بالتّعرّض له في مجلسه بما لا يُحبّ، أمّا السّياق الثّالث الأخصّ فيُذكر أنّ القصيدة قيلت لمّا أكثر سيف الدّولة في التّعريض بالمتنبّي مرّة بعد مرّة، وعندها قال يُعاتبه.

ثلاث سياقات متداخلة، ولكنّها متباينة من حيثُ طبيعة العلاقة بين الشّاعر والأمير، فنجدها عتابًا في السّياق العامّ الأوّل وتعرّضًا أو تعريضًا في السيّاقيْن الثّانييْن. والعتاب يقع في درجة أقلّ من التّعريض لأنّه خطابٌ يضمر مودّة ورغبة في إدامة الوصال، وإذا ما تجاوز حدّه شارف التوبيخ والتعريض وربّما تحوّل هجاءً. وفي العتاب قال ابن رشيق في كتاب العمدة: "العتابُ وإن كان حياة المودّة، وشاهد الوفاء فإنّه باب من أبواب الخديعة، يُسرعُ إلى الهجاء، وسببٌ وكيدٌ من أسبابِ القطيعةِ والجفاء، فإذا قلّ كان داعية الألفة، وقيد الصّحبة، وإذا كثُر خشُن جانبه وثقُل صاحبه"[1].

فالعتاب واقعٌ بين الودِّ والصدِّ، والولاءِ والبغضاءِ، والقطيعةِ والجفوةِ. منطقةٌ وُسطى يمكن أن يزلّ فيها اللّسانُ ويُغالى فيها بالكلام الموحش، فتُحزّ الرقابُ بسببه وتطيرُ الأرواح. فالعتابُ موضوعٌ زلقٌ رخوٌ لأنّه مزيجٌ من الشيء ونقيضه، ولذلك أوردَ ابن رشيق خبرًا حول قصيدة المتنبّي التي تضمّنت البيت المُصدّر يقول أنّه "كاد يُقتل عند انصرافه من مجلسِ إنشادها وهذا الغرورُ بعينه"[2]. ويبدو من خلال الخبر أنّ الشّاعر قد أضرعته حمّى العتاب فأفرط وتجاوز الحدّ وخرج من تلك المنطقة الوسطى الرجراجة إلى "السُّباب" وشارف تخوم الهجاء. وما يؤكّد ذلك شواهد كثيرة منها أنّ المتنبّي غيّر عجز بيت في المقطع الأخير من القصيدة فقال في الأوّل [البسيط]:

لَئِنْ تَرَكْنَ ضُمَيْرًا عَنْ مَيَامِنِنَا*** لَيَحْدُثنَّ لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ النَّدَمُ

ثمّ بدّل العجُز مستدركًا بالتكنية عليه بضمير الغيبة الجمع قائلاً:

لَئِنْ تَرَكْنَ ضُمَيْرًا عَنْ مَيَامِنِنَا*** لَيَحْدُثنَّ لِمَنْ وَدَّعْتُهُمْ نَدَمُ

ويكاد ابن رشيق ينفرد بهذا الخبر وقد رأى فيه رغم جودته "غايةً من القبح والرّداءة"[3] من جهة الواجب والسّياسة. وعلى الرّغم من خروج المتنبّي من التّصريح (لسيف الدّولة) إلى التّعريض والتّلميح (لمن ودّعتهم)، فإنّه في كلّ الأحوال قد جاوز العتاب لا محالة، وربّما كان التّعريض والتّورية بضمير الغيبة الجمع، أهجى من التّصريح.

وإذا ما تجاوزنا مسألة السّياق ونظرنا في البيت المذكور من حيثُ موضعُه من القصيدة ككلّ، لألفيناه واقعا في المقطع الأخير، فهو البيت الخامس والثّلاثين من جُملة سبعٍ وثلاثين بيتًا للقصيدة ككلّ. فالبيت ينضوي ضمن قفلة القصيدة وحصيلة العتاب ومآل الكلام، سبقته شكوى من برود قلب الممدوح وعدم الاحتفال به والإقبال عليه، إلى مدحٍ خفيف لسيف الدّولة بعلوّ الهمّة ووقوع مهابته في قلوب الأعداء أبلغَ من الأبطال والسّيوف التي معه، ثمّ يستأنف العتاب من جديد فيذكره بأنّه لم يشمله عدلُه ولم ينصفه وقد استوت في عينيه "الأنوارُ والظّلمُ"، وفي قسمٍ لاحق يتحوّل العتاب إلى فخرٍ بالقلم والسّيف وركوب الأهوال، ثمّ يستأنف اللّوم والعتاب في مقطع ثالث مع تلميح بالرّحيل والانقطاع بقوله "أرَى النّوى تَقْتَضِينِي كُلَّ مَرِحَلَةٍ"، ثمّ تأتي القفلة المتكوّنة من ثلاثة أبيات أخيرة يمكن أن نختزلها في معنييْن: حصيلة ما كسبَ (مَا قَنَصَتْهُ رَاحَتِي) وحصيلة ما قال (عتابٌ إلاّ أنّه مِقَةٌ، درٌّ إلاّ أنّه كَلِمُ)، أو لنُسمّها حَصِيلَة المال والأقوال، المالُ يستوي فيه الشّاعر مع أراذل الشّعراء وخِساسهم (البُزاة والرّخم)، وكذلك القول الشّعري الذي يستوي فيه الحبّ مع العتاب فهو درٌّ وكَلِمٌ في آنٍ.

وإذا ما نظرنا إلى البيت المذكور في مستوى بنية القصيدة ككلّ، وجدناه أقرب إلى بيت التّخلّص باعتباره يأتي بعد أن أزمع المتنبّي الرّحيل إلى مصر وقرّر الانقطاع النّهائي عن الممدوح. مثلما تشِي صياغته التركيبيّة القائمة على الإخبار بجملة تقريريّة مثبتة ومُصدّرة بواو الاستئناف الدالّة على الجمع والترتيب والتّعقيب. إذْ تأتي جملة البيت وصلاً معنويّا على ما سبق من ثلاثة شُرور جناها الشّاعرُ خلال صحبته لسيف الدّولة وهي على التّوالي:

- شرُّ الصُّحبةِ من خلال قولِه في البيت الذي سبِقَ: "شرُّ البلادِ مَكَانٌ لاَ صَدِيقَ بِهِ"

- شرُّ الكَسْبِ عامّة في قوله في نفس البيت: "وشرُّ ما يكسبُ الإنسانُ ما يَصِمُ"، أي ما شرّ ما كسبه هو ما عابه وأذلّه في إشارة خفيّة إلى أنّ هبات وعطايا سيف الدّولة وإن كثرت، فهي لا تُعادلُ تقصيره في حقّة وإيثاره لحُسّاده.

- شرُّ الكسب بالشّعر خاصّة في البيت المذكور "وشرُّ ما قَنَصَتْهُ راحتي".

فالاستئناف في جملة البيت الأخير، جاء على معنى التّعقيب إذْ هان الكسبُ والرّبحُ عَقِبَ انتفاء الصّحبة والمعاملة اللائقة بالشّاعر، وكذلك على معنى التّرتيب أو الترتّب في الشدّة نزولاً، إذْ لا قيمة ولا مذاق لما يكسبُ من عطى الممدوح إذا اهتزّت العلاقة وشابتْها الجفوة والتبرّمُ.

البيتُ يعتريه الكثير من اللَّبس والإبهام لغويًّا ومعجميّا وبلاغيّا ودلاليّاً، فعلى المستوى النّحوي جملةٌ اسمية واحدة: مبتدأ "شرُّ ما قنصته راحتي" وخبر قائم على مركّب تمييز "قَنَصٌ شهبُ البُزاة سواءٌ فيه والرَّخمُ"، وصرفيًّا هو مُركّب تفضيل صيغته "شرُّ"، وهي من الصّيغ الخلافيّة بين النّحاة فثمّة من يراها صيغة سماعيّة جامدة مثلها مثل "خير"، وثمّة من يُجوّز إرجاعها إلى صيغة "أَخْيَرًا وأشَرًّا" وسقطت الهمزة لكثرة استعمالها حذفًا شاذًّا. غير أنّ اللَّبس يلامس التّفضيل نفسه، فإن كان يُوحي في ظاهره التركيبي بالتفضيل على الزّيادة من قبيل "وأفعلُ ما"، فإنّنا نُلفيه في مستوى المعنى "وشرُّ" دالاًّ على التّفضيل على النّقصان، أي الزّيادة طردًا في أمرٍ سيّء وقبيح. فكأنّ ظاهر القالب التركيبي الشكّلي مدحٌ وتفضيلٌ، أمّا معناه ومقصده فذمٌّ وعتاب.

وقد لا يقف اللّبس والاشتباه عند الجانب التّركيبي، فبلاغيّا يحقّق البيتُ حُكما خبريًّا ذا فائدة، إلاّ أنّه قد يخرجُ عن مقصوده الإخباري إلى معانٍ سياقيّة ثاوية فيه كإظهار الضّعف والتحسّر على انفراط العلاقة بسيف الدّولة وخيبة الأمل، وقد لا يخلو البيتُ أيضًا من معنى الإنكار وإن جاء على صيغة جملة خبريّة مثبتة شكلًا. أمّا على مستوى الأسلوب فلو اختزلنا البيت في معنى "أسوأ القنص ما اشترك فيه شهبُ البُزاة والرَّخم"، لألفيناه محقّقا لظاهرة التّناصّ مع مثلٍ عربيّ قديم تعاورته كتب الأمثال ونصّه "شرّ صيدٍ صِدْتُه، ما شاركتني فيه اللّئامُ". فهل يمكن القول بالتّالي أنّ البيت المذكور هو إخراجٌ للمثل القديم من مستوى الإطلاق والإرسال إلى مستوى التّقييد والتّخصيص على سيف الدّولة وشُعرائه؟ وقد يمتدّ التناصّ إلى الشّعر أيضا إذْ رأى أصحاب كتب السّرقات والمآخذ مثل أبي العبّاس المهلّبي ومحمد بن أحمد العميدي[4] أنّ المتنبّي قد أخذ المعنى بغير اللفظ من بيتٍ لشاعر اسمه الحسن بن القاسم ويُلقّب بالدّاعي العلوي وفيه يقول:

إذا كُنتَ ذا بَصَرٍ فميّزْ فضْلَ مَا*** بين الفَراءِ وبينَ صَيْدِ الأرنبِ

ويعتقد العميدي أنّ المتنبّي قد قلبَ الفَراءَ وهو حمار الوحش بازًا والأرنب رخمةً.

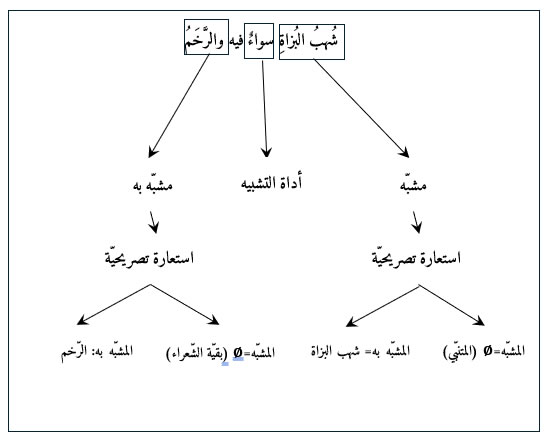

أمّا إذا يمّمنا النّظر في عجز البيت من النّاحية البلاغيّة، سنكتشف تداخُلاً آخر أساسه تركيب الاستعارة على التّشبيه، فداخل كلّ من المشبّه والمشبّه به استعارة تصريحيّة، ويمكن تمثيل هذا التّداخل والتّراكب بالخُطاطة التّالية:

ولئن تساءلنا عن سرّ الاستعارة الكامنة في التّشبيه، لِمَ أرسى اختيار المتنبّي على صورة الباز وطائر الرّخمة لإجراء المقارنة بينه وبين خِساس الشّعراء في بلاط سيف الدّولة؟

مرّة أخرى، نرى وأنّ مبدأ اللَّبس والتّماهي هو النّواة المولّدة للصّور والمعاجم في القصيدة، فيبدو الاختيار المعجمي متناسبًا ومعقودًا على ما قبله وتحديدا على ما جاء في شكل قالبٍ حكميّ في أبيات المطلع وفيه يقول:

وَمَا انْتِفَاعُ أَخِي الدُّنْيَا بِنَاظِرِهِ***إِذَا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأَنوَارُ وَالظُّلَمُ

ومغزى الحكمة في المُطلق هو أنّه لا نفعَ للإنسان البصير إذا لم يُميّز بين الأنوار والظّلم، وتخصيصًا تصبح الحكمة موجّهة لسيف الدّولة ليُميّز بين المتنبّي وغيره من الشّعراء ممّن لم يبلغوا درجته، فلا ينبغي أن يستويا في عينيْ الممدوح. وبالتالي نستطيع أن نفهم مبرّر الاختيار على الباز والرّخمة بناءً على مبدأ الخلط والتماهي في عين الممدوح التي لم تميّز الشّاعر الباز من بقيّة الطّيور الرّخم. غير أنّه مرّة أخرى قد لا تفي فكرة التماهي بالإجابة إذا لم نتساءل عن سبب الاختيار للباز والرّخمة عن دونها من بقيّة الطّيور. وهنا تُسعفنا الدّلالة المعجميّة بأحد مكوّنات التّناسب في القصيدة بين الصّورة والمعجم والسّياق. فبالعودة إلى المعاجم نكتشف أنّ الباز والرّخمة يتعارضان في أغلب الخصائص والطّباع ويتشابهان في اثنين فقط وهما: اللّون والشّكل، ويمكن أن نتمثّل المقارنة بينهما بالجدول الموضّح التّالي:

|

|

الباز |

الرّخمة |

|

نقاط التّعارض |

- يصطادُ بالانقضاض على الفريسة. - يعشّشُ في الأماكن العالية. - يُضرب به المثل في الذّكاء وحدّة البصر. - قالوا: "إنّ المعالي لها بازٌ به افتخرت". - من فصيلة النّسور. |

- لا تصطاد، وإنّما تعيش على أكل الجيف وجثث الموتى المتعفّنة - تعشّش في المنحدرات والأماكن الواطئة. - يضرب بها المثل في الغدر والموق والقذارة. تأكل العذرة (مجمع الأمثال للميداني). - قالوا في كتب الأمثال: "أمْوَقُ من الرَّخْمَةْ" والموقُ هو الحمق في غباوة. - من فصيلة العقبان النسريّة. |

|

نقاط التّشابه |

- الباز أشهبُ، وهو ما فيه بياضٌ يصدعه سوادٌ. |

- الرخمة طائرٌ أبقعُ على شكل النّسر خلقةً، إلاّ أنّه مبقّعٌ بسوادٍ وبياضٍ يقالُ له الأَنُوقُ. |

بين بياضٍ غلبَ على السّواد (أشهب) وسوادٍ غلبَ على بياضٍ (أَنُوق)، اختلطت الألوان على سيف الدّولة ولم يعد يفرزُ بَازِيه عن فصيلة العقبان النّسريّة، ولا صوتَ "طائره المحكيّ" عن الصّدى، تماهت أمام عينيه الألوان، فزاغت بصيرته وصار يراه ولا يراه، بل يراهم ولا يراه، وهو "أخيرُ زمانه" "والنّفيسُ الغريبُ حيثما كان"، فهو النّسرُ وسط العقبان وشتّان بين الأصيلِ والهَجينِ، ولذلك لامه وأغلظ في عتابه ليقول له سائلاً: كيفَ يُساويهم في المَنْزِلَةِ والنّوالِ وهمْ دونَهُ في القِيمة والمَقَالِ؟ وكيف يكون بينهم ومنهم وهو الصّوتُ وهمُ "الصّدى"؟

وليست سمة التناسب وحدها هي ما يبرّر تركيزنا على هذا البيت بعينه، بل ظاهرة أخرى تكادُ تخترق الشّعر العربي والإنساني بقديمه وحديثه، ألا وهي استعارة "الشّاعر الطّائر" وفي مقابلها صورة سلطان المجلس ناثر الحَبَّ، والأديبُ طائر يحطّ ويلقطُه من هُنا وهُناك. صورة اعتورها الشّعراءُ قبل المتنبّي وبعده باستعارات متقاربة. فها هو الشّاعر اليمنيّ محمد بن حمير الهمداني يقول[البسيط]:

مُيمِّمًا قَصْدَ أبوابِ المُلوكِ ولي...قَدْرٌ يُجَلُّ وحظٌّ عِنْدَهُمْ يَفِـــرُ

إِذَا الغَوِيرُ نَبَا بي زُرْتُ دُمْلُوةً...فالطّيرُ يسقُطُ حيثُ الحَبُّ ينتَثِرُ

وقريبٌ من هذه الصّورة يقول بشّار بن بُرد في والي البصرة في خلافة المنصور عُقبة بن سلم مُشيدًا بجزالة عطاياه[الخفيف]:

حَرَّمَ اللّهُ أنْ ترى كابنِ سَلـْـمٍ...عُقْبةِ الخَيْرِ مُطْعِمِ الفُقَـــراءِ

يسْقُطُ الطّيرُ حيثُ ينْتثِرُ الحَبـْ...بُ وتُغْشَى مَنَازِلُ الكُرَمــَـاءِ

غير أنّ المتنبّي وإن سار على سَمت القالب الاستعاري القديم، فإنّه وسّع من طاقة التّرميز والتّخييل، فزاغَ عن صورة الطّائر اللاّقط للحَبّ إلى الطّائر الصّائد من الجوارح، يصيد الفريسة الحيّة ولا يقتات من الجيف. وكأنّه بذلك يحاول إسْماء منزلة الشّاعر الطّائر من مجرّد فرخٍ داجنٍ لاقطٍ للحبّ، إلى كاسرٍ حُرٍّ متوحّشٍ يتأبّى عن التّرويض والتّدجين، بل شحنه بسمة الكبرياء والتّعالي وعزّة النّفس، فهو الطّائر الصّادح الذي يظلّ مستعليًا منفصلاً ولا يحطّ وسط العقبان والرّخم.

وداخل نفس الحيّز التّصوّري للشّاعر الطّائر، استطاع المتنبّي أيضًا أن يلعبَ على رمزيّة الألوان لا سيما ثنائيّة الأبيض والأسود، فصوّر لنا طائر الباز الأشهب (بياضٌ غالبٌ على قليل من السّواد) وهو يحطّ وسط أسراب الرّخم فينطمسُ بياضه ولم يعد يُرى وسط السّواد الغالب على الرّخم الحمّاء. فبين الشُّهْبَةِ التي هي بياضٌ مُشربٌ بأدنى سوادٍ والحَمْأةِ وهي السّوادُ الغالبُ على البياض، انطمست الألوان وتشابهت ولم يعد يُرى النّسرُ الأشهبُ وسط العقبان السّوداء المُدجّنة. تماهت الأشياء وضاعت الرؤية بضياع النّظر والتّمييز والكلُّ معقودٌ بما سبق من كلامٍ في أوّل القصيدة وهو استواء "الأنوار والظّلم".

هكذا شكّلت استعارة الطّائر مَحْمَلاً خصبًا اصطفى منه الشّعراء عديد المعاني مثل الإباء والانعتاق والتّسامي، فبعد ما يقارب عشرة قرون من الزّمان سيكتب الشّاعر الفرنسي "شارل بودلير" قصيدة "طائر القطرس" بنفس الأحياز التّصوريّة القائمة على ثنائيّة الشّاعر الطّائر. وبحسّ فنّي بديع اختار "بودلير" القطرس ملك السّماء الذي يقضي جلّ حياته مُحلّقا ولا يحطّ على اليابسة إلاّ نادرا ليمارس الحبّ. غير أنّه أحيانا قد يحطّ في المكان الخطأ فيقع على دفّة السّفن وعندها يقبض عليه البحارة، فيتسلّون بنتف ريشه وقتله مغالبةً للسّأم والملل.

وبين قطرس بودلير "ملك الغيوم"، وباز المتنبّي "الصّادح المحكيّ" تواشجات وتقاطعات كثيرة وإن تباعدا في الزمان والمكان، وقد يكون من أهمّ ما يجمع بين المثاليْن خاصّيتان يشترك فيها المتنبّي مع بودليير: الأولى هو فكرة الشاعر الطائر الممزّق بين الأرض والسّماء، بين حاجيات اليومي ومنشود العالم المثالي، والثانية هو إمكانيّة أن يحطّ الشّاعر الطّائر في المكان الخطأ فيصبح محلاّ للسّخرية والتّشنيع والإذلال مثلما حطّ القطرس على دفّة السّفن فعبث به البحاّرة وحطّ الباز وسط العقبان الدّاجنة فتلوّث بهم. فكأنّ الصّوت الخفيّ بين الشاعريْن يقول لنا وللشّعراء: أيّها الشّاعر، إذا رمت أن تعيش عظيما عزيز النّفس فلا تحطّ في المكان الخطأ.

بهذا البيت الواقع في نهاية القصيدة أصاب المتنبّي مقاتل الكلام، بلطف الخروج وذكاء التخلّص. وقد اعتبر القدامى أنّ من بين أسرار حذق صناعة الشّعر حسن خاتمة الكلام باعتبارها أبقى في السّمع، وألصق بالنّفس؛ لقرب العهد بها؛ فإن حسُنت حسن، وإن قبحت قبح، والأعمال بخواتيمها. ولعلّ آخرَ ما علق بالنّفس في هذه القصيدة صورتان أو حالتان: بازٌ يتأهّب للطّيران والرّحيل ليحطّ في أرضٍ أخرى (مصر) وقد ضاق بالمكان، وقولٌ يتلجلجُ بين المودّة والقسوة، ظاهرهُ كَلِمٌ وباطنه كَلْمٌ.

[1] ابن رشيق القيرواني. كتاب العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، باب العتاب. بيروت، دار الجيل، 1981، ص160.

[2] المرجع نفسه، ص 165.

[3] المرجع نفسه، ص 165.

[4] محمد بن أحمد بن محمد العميدي. الإبانة عن سرقات المتنبّي لفظا ومعنا. القاهرة، دار المعارف، سنة 1961، ص125.

1ـــ ما قبل التوطئة

في إطار إهداء رائع وصلتني من الأديبة والروائية المرموقة سمية قرفادي رواية أنيقة تحت عنوان (( ورق الغار ))، تتمدد على 326 صفحة من الحجم المتوسط، تحمل على أجنحتها ثمارا ناضجة وحقولا تتوهج بنضارة الحرف، وعبير الكلمة من محتوى شامخ بين دفتين إحداهما تتضمن لوحة عبارة عن صورة واقعية لشجر ورق الغار، يتوسطها العنوان واسم الروائية، والأخرى اكتفت بمقطع من الرواية.. طبعت الرواية في نسختها الأولى عن مطبعة الحمامة /تطوان ،بإهداء جميل إلى فلدة كبدها نوارة الزمن/ الملاذ كلما ضاقت النفس .. وبهذا المنجز الثقافي تكون الروائية المغربية سمية قرفادي قد كسرت الفكرة الغامضة والصورة الجاحدة التي تتبجح بها أذهان بعض العقول الرجعية حول المرأة (( ماكرة وغادرة وجاهلة جهلا طبيعيا وهي إنسان غير كامل لاعقل لها أو منقوصة العقل، ولا أمانة لها ولا فضيلة)) ص 87 من كتاب ((السر د النسوي العربي /من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية)) للدكتور عبد الرحيم وهاب

2ـــ محتوى الرواية ومواضيعها المتعددة

تتحدث الرواية عن شخصية عبد الله الصمد بطل الرواية، متزوج من منيرة وله معها ذكور وإناث، نعى الموت زوجته ليتزوج بطبيبة إسبانية ثم يرحل إلى إسبانيا، ويبقى الأطفال تحت كنف سجدة ابنة أخيه، وتستمر الأحداث بتنوع تيمي مذهل لدى كاتبتنا، طارقة عدة أبواب تصب في ما هو أسري وطفولي، وما تزخر بها التقاليد والأعراف من عادات شعبية تقليدية، وما تتلبد به العقول من الشعوذة ، معرجة على ما هو اجتماعي وما تقاسيه شريحة واسعة من البؤس والفقر والتسول حد الاقتتات من القمامات ؛ ضاربة في عمق التاريخ وجذور الجغرافية، ملامسة ما هو طبيعي وبيئي، مخلخلة ما هو ديني، واقفة على ما هو إنساني وضحايا الحروب والتيارات الدينية والإرهابية؛ لقد طافت أديبتنا في جيوب المجتمع بكل أطيافه تلتقط المشاهد المبكية والمقززة والمرعبة والفاسدة، لتُطلع قراءها على نكسته وعيوبه من فساد واغتصاب، مستعرضة بعضا من ضحايا الذئاب البشرية بجرأة؛ أفكار شتى على لسان أديبتنا تتزاحم لتخرج دفعة واحدة في مواضيع ثرة ومتنوعة .. وهذا لن يتأتى إلا بسعة الاطلاع على مختلف فروع الثقافة ...ومن ضمن الموضوعات المطروحة:

ـــ الوطنية والتعلق بمقدساته وثوابته

كل إنسان مهووس ببلده وحب انتمائه إليه واعتزازه به حد الذوبان، يتوحد معه بالروح والتضحيات للسير به نحو الأمام، وبحكم الغيرة الشديدة على وطنها فأديبتنا سمية قرفادي مهووسة بالوطنية حد النخاع، تتعلق بوطنها الحبيب بكل إخلاص ووفاء، شغوفة بالفخر بمقدساته لما له من استقرار سياسي وأمن قومي، فاحترامها لثوابته يربي الإنسان على الاستقامة في السلوك، ليعيش الجميع تحت لواء العدل، فتستعرض لنا أعظم طرق الجهاد السلمية لطرد الاستعمار الإسباني بتنظيم مسيرة سلمية لاسترجاع الحق دون قتل أو إراقة دماء، مسيرة مذهلة علت رايتها أمام العالم بشموخ، والتي سجلت بماء الذهب على صفحات التاريخ، بل ويصح أن تقتاد به الدول المستَعمَرة لحصولها على الحرية والاستقلال، ولا يكفيها الكاتبة التحدث عن المسيرة، بل وتتطرق إلى كيفية الانخراط فيها طواعية وعن حب دون إجبار أو توصية من أحد، (( هكذا سجلت نفسي ضمن المكاتب لاستقبال طلبات المنخرطين للمشاركة في ملحمة المسيرة الخضراء )) ص157 ، وهذا تعبير صريح على تعلق الكاتبة الشديد بالوطن، واللهفة والتطلع إلى تحرير صحرائه من الاستعمار الغاشم..

" البحر هو عالمك يا ولدي، هو أبوك بعدي.."

سمع الابن "بحر" هذا الكلام من أبيه مراراً، في مناسبات عدة، يقوله بنبرة مختلفة، وككل مرة الولد يطأطئ الرأس، يصيخ السمع، ويرخي أذنيه الصغيرتين عله يستوعب كلاماً كبيراً يتكرر بقرف، وبالرغم عنه تعلق هذا الكلام في ذاكرته، وسكن منه القلب والأهداب، بات عنده من النوع الذي يتعذر عليه نسيانه بسهولة، عالمه بحر كما يريده أبوه، واسمه " بحر".

يبحر مع أبيه، لا يشبع النوم، يصارع الأمواج من أجل سمكة.. كل ذلك في انتظار غدٍ آت مجهول لا يعلن عن هويته، سيأخذه على حين غرة.. أيام كثيرة، وأسماك كثيرة، " وبحر" وحيد، وطفل يريده أبوه أن يصبح لاسمه نصيب من عالم البحر.

كلما صحب أباه إلى البحر يتأكد بأن والده كان محقاً حين سماه " بحر"، صحيح هو اسم غريب غير شائع بين أقرانه، لكنه تعود عليه دون أن يحبه، أبوه حين يناديه به يحس أنه غير معني به أبداً، إنما نداؤه لواحد آخر، وحين ينظر إليه - كلما ناداه أوحدثه - يبدو له أبوه غريباً، وشخصاً بلا ملامح، أية رغبة تلك التي أملت عليه اختيار مثل هذا الاسم له !.

ربما للبحارة، كما السحرة، قصصهم، وتعاويذهم.. لاسبيل لمعرفة كنهها؛ وأبوه، في النهاية، واحد منهم، يعشق البحر، ويهيم تيهاً في مداه.

ككل صباح لا يفكر الأب في الإفطار، يبدو قوي البنية، ملح البحر بادية أثرها على تجاعيد وجهه، عيناه غائصتان زرقاوان كلون البحر، عريض ما بينهما، من يراه لأول مرة يجزم أنه نسي كيف يبتسم، وأن رأسه غريب عن جسده، إنه أب، وأنجب "بحر"، ويحب البحر.

"بحر" تعوّد في كل رحلة بحرية أن يجمع لوازم الصيد، يحتفظ دائماً بترتيبها حسب الحاجة لأن أباه يرفض أن يرى أمتعة وقد رتبت كيفما اتفق..

" بحر" الصغير تعود ألا يفطر في الساعات الأولى من الصباح، ولكنه لا ينسى زوّادته أبداً.. يتنهد، يحمل الأمتعة ويتبع أباه.

يحمل الصمود أو ما يمكن ترجمته حرفياً بـ "الثبات" ـ بصفته مفهوماً وطنياً فلسطينياً ـ معنى العزيمة القوية، والإصرار على البقاء في الوطن والتمسك بالأرض. ويُرجّح أن الصمود كان جزءًا من الوعي الفلسطيني الجماعي بالنضال من أجل الأرض والتشبث بها، يعود تاريخه على الأقل إلى عهد الانتداب البريطاني. إلا أن الصمود، كرمز وطني استخدم في ستينيات القرن الماضي. وأصبح جزءًا من إحياء الوعي الوطني الفلسطيني بعد نشوء حركات المقاومة الفلسطينية كمنظمات رائدة في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان. حيث كان اللاجئون المقيمون في المخيمات يُعرفون بالصامدين، إذ كان النضال من أجل الحياة اليومية والحقوق الوطنية في تلك المجتمعات يتطلب مستوى عالياً من الصمود. لقد عزز الصمود رسالة الكفاح المسلح التي سيطرت على خطاب الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك. وكان الحاضر الأكبر حين تغيرت الأدوات من النضال المسلح إلى المقاومة اللاعنفية

الصمود هو أكثر من مجرد سمة شخصية، فهو أداة ثقافية ونفسية تربوية فعّالة، وقد أصبح سمة مميزة للمقاومة اللاعنفية في فلسطين. يأتي صمود النساء الفلسطينيات خاصة كنموذج حيّ وعالمي للصمود في ظلّ ظروف بالغة الصعوبة. لهذا النموذج إمكانات تعلّمية هائلة، لا سيما في فلسطين، كما يُجسّد الصمود سرديةً فلسطينيةً راسخةً تتحدى المحاولات العديدة لقمعها أو تشويهها، كما هو الحال في كثيرٍ من الخطاب الغربيّ الشعبيّ حول فلسطين. الصمود إذن فعلٌ من أفعال الوجود والتأكيد على الحق في الحياة على أرض الأجداد.

لقد شهدت المئة عام الأخيرة من التاريخ الفلسطيني ندوباً من النزوح، والتشريد، والنفي، والفقدان. فبالإضافة إلى التطهير العرقي ومصادرة أراضيهم، واجه الفلسطينيون أيضاً تشويهاً متعمداً لتاريخهم وإنسانيتهم. يشعر السكان المدنيون الفلسطينيون يوماً بعد يوم بآثار احتلال عسكري يُعدّ الآن من أطول الاحتلالات في التاريخ المُدوّن، إذ تمتد جذور هذا الظلم إلى عام 1948 حين طردت إسرائيل وهجرت بقوة السلاح حوالي مليون فلسطيني مما أصبح فيما بعد يُعرف بدولة إسرائيل. يتعرض الفلسطينيون الباقون لتمييز ترعاه الدولة، يؤثر على كل جانب من جوانب حياتهم. ومما زاد الطين بلة، أن الواقع الكئيب للمحنة الفلسطينية قد خيم عليه خطاب "سلام" هش وغير فعال خلال العقود القليلة الماضية، لم يترك مجالاً للقصص اليومية عن معاناة الفلسطينيين.

ونظراً لطول المدة التي تحملوا فيها هذا القمع والظلم الصهيوني، فإن هناك عقلية معينة تربط الفلسطينيين ببعضهم البعض. غالباً ما تُغفل، وبالتأكيد لا يتشاركها الجميع، ولكن لا يزال يُنظر إليها على أنها سمة فلسطينية أصيلة. إنها تتعلق بشعور مشترك بالهوية، والحفاظ على القوة الداخلية في مواجهة كل الصعاب - التكامل في مواجهة التشرذم، والحياة في مواجهة الموت. هذا ما يعنيه الفلسطينيون عندما يتحدثون عن الصمود والثبات.

ليس اللجوء مجرّد ظاهرة اجتماعية أو نتيجة حتمية لنزاع سياسي؛ ولا هو ملفّ حقوقيّ يمكن تدبيره بقرارات المنظمات الدولية أو بلاغات التضامن الموسمية. لا، إنّ اختزال أزمة اللاجئين في أبعادها الإدارية أو الإغاثية لا يفعل سوى تعميق الجرح، لأنّه يتعامى عن الطابع البنيوي لهذه المأساة. فاللاجئ ليس شذوذاً عن النظام العالمي، بل هو نتاجه المباشر، مرآته المعتمة، وضحيّته التي تفضح هشاشته.

من هنا، يكون دور الفلسفة غير قابل للتأجيل، لأنّ الفلسفة، حين تخرج من برجها العاجي وتتمرّد على مقامها الأكاديمي، تصبح فعلاً مقاوماً، وموقفاً تحررياً، وصوتاً للذين لا صوت لهم. إنّها، كما أرادها بعض حكمائها، صوت المقموع في حضرة المنتصر، وصرخة المعنى في وجه السيولة التي تحوّل الإنسان إلى فائض وجوديّ.

الحديث عن اللاجئ، إذن، ليس حديثاً عن ضحيّة، بل عن جهاز إنتاج للضحيّة، عن منظومة تصنع المنفيّ كما تصنع البضائع، وعن حداثة لم تعد قادرة على توفير مأوى حتى للإنسان الذي أنتجته.

ليست بداية أزمة اللجوء كما توهّم البعض مرتبطة فقط بتاريخ الهجرة من المستعمرات نحو المركز الأوروبي، بل كانت منذ بداياتها الأولى دليلاً على انهيار العلاقة العضوية بين الفرد والمكان، بين الذات والتاريخ، بين الهوية والوطن. لم تكن المسألة مسألة انتقال جسدي، بل تفكك رمزي، وتشظٍّ وجوديّ جعل من الشتات شرطاً إنسانياً جديداً.

يُعدّ التفكير النقدي ـ وهو مهارة متجذرة في التقاليد الفلسفية الغربية ـ حجر الأساس للابتكار والديمقراطية والتقدم لقرون. وبينما نواجه تعقيدات القرن الحادي والعشرين، يبدو أن هذه القدرة التي كانت ثمينة في السابق تفقد تأثيرها على الوعي الجماعي. فمن الفصول الدراسية إلى قاعات الاجتماعات، غالباً ما تُطغى ردود الفعل الانفعالية والمعلومات المضللة والتفكير الجماعي، على قدرة التفكير والتحليل والتساؤل. إن تراجع التفكير النقدي في الغرب ليس مجرد مشكلة أكاديمية مجردة، بل هو أزمة ثقافية ذات عواقب واقعية.

إن التأمل في أصل التفكير النقدي يقود إلى اليونان القديمة كمهد لهذا النهج الفكري، بفضل مفكرين مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو. تحدى سقراط، بأسئلته الثاقبة، الافتراضات، وحثّ أتباعه على البحث عن الحقيقة بدلاً من الاكتفاء بالإجابات السهلة. وقد أرسى منهجه السقراطي، وهو شكل من أشكال الحوار الجدلي التعاوني، أسس التفكير الغربي.

ومع حلول عصر التنوير، عاد التفكير النقدي إلى الواجهة. فقد أكد فلاسفة مثل جون لوك وإيمانويل كانط وفولتير على العقل كأداة لفهم العالم وتحسين الظروف الإنسانية. وقد ألهمت هذه الأفكار الثورات، والتقدم العلمي، وصعود قيم الديمقراطية.

ولكن مع ازدياد تعقيد المجتمعات، ازدادت الحاجة إلى المهارات المعرفية للأفراد. فالمهارات التي كانت تُمكّن الجماهير من المشاركة في الحكم والابتكار آخذة في التراجع. لماذا؟ لأن الحياة العصرية أدخلت عوامل تشتيت وتشوهات، ومجموعة من الإخفاقات المنهجية التي تُضعف قدرتنا على التفكير النقدي.

التهديد الصامت للتكنولوجيا

في العصر الرقمي، تُعدّ التكنولوجيا معجزة وتهديداً في آنٍ واحد. فبينما تُتيح وصولاً غير مسبوق للمعلومات، فإنها تُهيئ بيئةً يُمكن فيها تجاوز التفكير النقدي بسهولة. فعلى سبيل المثال، يُغرد الناس بمحتوى قصير مُصغّر مُصمم لإثارة ردود فعل عاطفية بدلاً من الاستجابات المدروسة. فكّر في كيفية عمل الخوارزميات. تُعطي الأولوية للتفاعل، ما يعني غالباً عرض محتوى يُعزز معتقدات المستخدمين. بدلاً من استكشاف وجهات نظر مُتنوّعة، ينتهي الأمر بالناس في غرف صدى، حيث نادراً ما تُناقش آراؤهم. لا تقتصر هذه الظاهرة على السياسة فحسب، بل إنها مُنتشرة في جميع جوانب الحياة، من الثقافة والسلوكيات مروراً بالنصائح الصحية إلى خيارات المُستهلكين.

الجميع يعلم أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية تعلمت وتدرّبت على محتوى من صنع البشر، ولكن من كان يتوقع يوما أن هذه التقنية المُحدثة ستكون المسؤول الأول عن تعليم أجيال وتصبح المعلم المشرف على أبنائنا؟

وفي أول تجربة لإدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل كامل قامت مدرسة "ألفا" (Alpha) التي تقع في ولاية تكساس الأميركية باستبدال طريقة التعليم التقليدية داخل الصفوف بمعلمين من الذكاء الاصطناعي ومنصات تعليمية ذكية تتكيف مع مستوى كل طالب.

في مدرسة "ألفا" يقضي الطلاب فترة الصباح في تعلم المواد الأساسية مثل الرياضيات والقراءة والعلوم، وكل طالب يتعلم بمنهج شخصي ومخصص له بحسب مستواه واحتياجاته، إذ إن الذكاء الاصطناعي يقيم معرفة الطالب بشكل فوري ويحدد الأجزاء التي لم يتقنها بعد، ويتأكد من أنه تعلم جميع الدروس جيدا قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية (مرحلة النشاطات).

وقد حقق هذا النهج نتائج مبهرة بحسب موقع "فوكس نيوز" (FoxNews) الإخباري حيث صُنفت نتائج طلاب مدرسة "ألفا" بأنها من ضمن أفضل النتائج متفوقة على أعلى النتائج في البلاد بنسبة 1-2%، وصرحت ماكنزي برايس الشريكة المؤسسة لمدرسة "ألفا" خلال مقابلة على برنامج "فوكس آند فريندز" (Fox & Friends): "نستخدم معلمين من الذكاء الاصطناعي وتطبيقات متكيفة لتوفير تجربة تعلم مخصصة بالكامل"، وأضافت "إن طلابنا يتعلمون بشكل أسرع بل وأفضل بكثير، وتُصنف فصولنا الدراسية ضمن أفضل الفصول على مستوى البلاد بتفوق يصل إلى 2%".