الحركة رواية تاريخية، عادت بنا إلى حركة عشرين فبراير، مصورة الحركات النضالية الشبابية في تلك الفترة، حركات نضالية تَنشطُ في مدن كبرى بالمغرب، وفي الجامعات والأحياء الجامعية، ومُحدِدة أيضا لبعض المواقف الفكرية والإيديولوجية، التي يتمتع بها المناضلون الشباب، وقربتنا الرواية من حركات الربيع العربي في مختلف الدول العربية، وعَبر شخصيات الرواية تسلل عبد الإله بلقزيز إلى طبيعة الأشكال النضالية التي كانت تُقام في تلك الفترة، الرواية واضحة المعالم والخطوط، إنها ترسم صورة عن الإنسان المناضل، وعن مطالبه المشروعة، والذي كان يتكلم بلسان الشعب الصامت، متحديا عقاب السلطات ونتائج التمرد المغبونة والمَزِقَة، الحركة عمل مُصورٌ لمناضلين حقيقيين وانتهازيين، في فترة المطالبة بالحرية والعدالة والملكية البرلمانية.

الخطاب وإشكالية الوعي بخطورته: حوار مع الدكتور مصطفى سلوي - أجراه أمجد مجدوب رشيد

مفتتح:

صارت بنينة الكلام وتنظيم الكتابة وإثخانها بالمقصديات وحيل اللغة...والتناصات والمضمرات من مشاغل التنظير والتحليل النقدي الحديث ..ولم تعد خطورة الخطاب كشبكة من الأنساق المشكلة بحرفية وذكاء مقصورة على فئة النخبة التي تتداول صيغه.. بل انتبه منتجوه إلى قوة تأثيره على الجماهير وفي مجالات شتى. ..خاصة ووسائل التواصل المعاصرة أتاحت الفرصة لمنتجين جددا ومستهلكين من نوعيات جديدة في البروز..هذا الحوار يتناول بعضا من هذه القضايا وينعطف إلى غيرها ..في سياقات شديدة الإمتاع والإفادة.

شعرية الواقع المغربي في سراديب النهايات - جعفر لعزيز

قرأت ليليات عبد الإله بلقزيز واستهوتني لغتها ومضامينها، فكتبت عنها مقالا، أسميته: "شعرية الليل في ليليات بلقزيز، وقادني الأمر إلى قراءة أعمال الرجل والتعمق فيها أكثر، فقرأت له روايتي :"الحركة" و"سراديب النهايات"، فتبدت لي من العملين أشياء لا بدّ أن ننقلها إلى القارئ الكريم، وتقريبه من تجذرات الفكر السردي عند الكاتب، الممزوج بين الأدب والفلسفة، وسأتحدث في هاته الورقة عن رواية "سراديب النهايات"؛ إذ وجدنا فيها أثرا نفسيا يبرز المشترك الواقعي للمغرب في وجوه متباينة، ونستحضر هنا قولة غادمير: "كلما التقينا بأثر فني التقينا بأنفسنا"، وإنصاتا لهاته القولة أو الشذرة، نقول: إننا في سراديب النهايات، نلتقي بمشترك واقعي مغربي في الحياة المعيشية والثقافية، وسأبرزه في نقاط محددة، اعتمادا على نصوص مأخوذة من الرواية، و"لن أنصّب نفسي ناقدا وأعلق على النصوص" كما قال عبد الكريم جويطي في "ليل الشمس"، إنما أقوم بمحاولة نبدي فيها بمرح مداليل السراديب الباطنة.

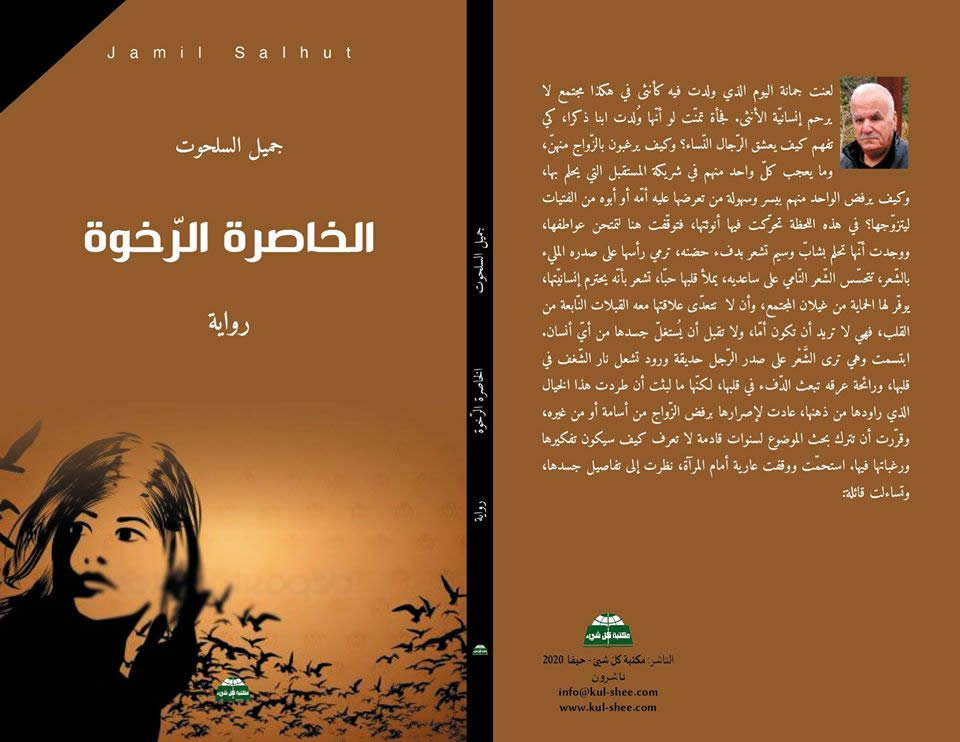

"الخاصرة الرخوة " وقضية تحرر المرأة ــ رشيد ابراهيمي

وضع الأدب الفلسطيني بصمته الخاصة في الأدب العالمي ، واعتبارا لكون الابداع الأدبي يلامس قضايا إنسانية ومجتمعية وقومية ؛ فإنه لا يغدو ذا أهمية إلا إذا تعايش مع الأوضاع السياسية والاجتماعية وكذا الاقتصادية٠٠ فضلا عن دوره الثقافي والايديولوجي في خدمة قضية إنسانية أو قضية وطنية ، إن في حالة السلم أو في حالة الحرب.

ومن بين الروايات التي أثارتني ضمن الأعمال الابداعية الفلسطينية رواية معنونة ب " الخاصرة الرخوة " للكاتب والمبدع = جميل السلحوت = حيث تتبع فيها مسار عائلة فلسطينية محافظة على عادات وتقاليد توارثتها جيلا بعد جيل ؛ وتعمل جاهدة على توريثها للأجيال اللاحقة ، إنها أسرة مكونة من أب وأم ؛ يسعيان بكل جهد بداية لإقناع ابنتهما ' جمانة ' بالزواج من ' أسامة ' هذا الأخير الذي تشبع بالفكر السلفي إلى درجة جعلته يهدد زوجته في كل نقاش تفتحه معه ، إذ كلما تعمقت معه في جدال حول موضوع معين إلا ويواجهها بصفات من قبيل عصيان الزوج أو ما شابه ذلك ، الشيء الذي يدخل الزوجة في دوامة من التساؤلات الثقيلة حول إمكانية استمراريتها على وضعها ذلك ، خاصة وأنها تمتلك شهادة علمية تؤهلها للبحث عن عمل ، إلا أن النظام التعليمي الذي أهلها لما حققته في مسارها لم يستطع أن يكسر نمطية التفكير السائد لدى العائلات الفلسطينية المقدِّسة لهيمنة الفكر الذكوري ؛ علاوة على ما آلت إليه العلاقة بين ' جمانة ' و ' أسامة ' من طلاق مما يكشف تمظهرات زواج خاضع للتقاليد ، ودوره في تكريس دونية المرأة ، مما يطرح تساؤلا عصيا ألا وهو : كيف يمكن لشعب يقبع تحت ويلات الاحتلال لم يستطع أن يحرر المرأة من الهيمنة الذكورية ؛ أن يحرر نفسه من بطش المحتل الصهيوني ؟

تأويلية بول ريكور في: "صراع التأويلات" - جعفر لعزيز

مـــــــقدمـــــــة:

إن التأويليات في أدل تعريفاتها فن لتقريب الفهم، وتجاوز سوء الفهم، أو بعبارة شلاير ماخر هي فن جعل الغريب مألوفا، وقد مرت التأويلية من مسارات ومحطات كبرى، سعت إلى تغيير الوجهة التأويلية عن طريق نقلها من حيز ضيق يؤول النصوص المقدسة، إلى مجال أوسع يؤول مختلف النصوص، فتأصلت معالمها بضوابط حددها المشتغلون في الحقل التأويلي، فمن حقل تاريخي إلى حقل أنطولوجي، فتكونت لدينا ثلاثية تأويلية تجمع بين الوجود والفهم والتأويل، وإن المحطة التي وصلنا إليها وسنحدد تجلياتها المعرفية، وإسهاماتها في تطوير المسار التأويلي هي محطة بول ريكور الذي أقام هيرمنيوطيقا علمية تقوم على تفسير النصوص وفهمها بانفتاحه على حقول معرفية جديدة، مع جعل منهج الهيرمنيوطيقا منهجا موضوعيا لا ذاتيا، وتطورت تأويليته في مراحل ثلاث: المرحلة الرمزية في فهم وفك معاني الرموز والتفكير فيها، والمرحلة البنيوية بالتركيز على العلاقات الجدلية بين مختلف التأويلات، والمرحلة التأويلية الأساس منها معرفة المعنى الموضوعي للنص، وجعل آفاق القارئ متناسبة مع أفق المؤلف.

قراءة جديدة في رواية " مذلّون مهانون" لدوستويفسكي - د.جودت هوشيار

في عام 1846 كان دوستويفسكي في الرابعة والعشرين من العمر ، حين نشر روايته الأولى " الفقراء " وقد لقيت الرواية رواجا عظيما ، ورحب بها اشهر النقاد الروس من التيار الثوري الديمقراطي وعلى رأسهم ، ناقد روسيا الكبير فيساريون بيلينسكي (1811-1848) . ودفعت هذه الرواية بدوستويفسكي الى الصف الأول بين ادباء روسيا . ولكن رواياته القصيرة اللاحقة " الشبيه " و"ربة البيت " و" نيتوشكا نزفانوفا " و" " حلم العم " و" قرية ستيبانتشيكوفو " التي صدرت كلها قبل اعتقاله عام 1849 . لم تلق رواجا كبيرا . ولم تبلغ المستوى الرفيع لرواية " الفقراء ".

من البعثرة إلى الانتظام: قراءة في رواية " ليالي تماريت" للكاتبة أمينة صيباري – د.المصطفى سلام

تحمل مغامرة الكتابة في جنسين أدبيين أو أكثر طابعها الخاص، فهل الانتقال من جنس إلى آخر يدل على امتلاك أدوات وتقنيات الجنس الجديد؟ أم أن الكتابة في الجنس الأول حققت نضجا في امتلاك الإمكانيات التعبيرية والتقنيات الفنية في الجنس الأدبي المتحول عنه؟ أم أن الكتابة في فيه استوفت شروطها الضرورية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ضريا من التجريب الإبداعي لإمكانيات فنية واختبار تقنيات جديدة في الكتابة الأدبية ككل؟

يتطلب هذا الموضوع بحثا خاصا واستقراء لتجارب من الكتابة زاوج أصحابها بين أكثر من جنس أدبي، مثلا بين الشعر والسرد أو بين المسرح والرواية أو بين النقد والإبداع .... إذ هناك شعراء كبتوا القصيدة ثم تحولوا إلى الرواية. كما يمكن استبيان الخطاب النقدي باعتباره معرفة عالمة وعلمية وفنية بخبايا الإبداع الفني عامة كما لها خبرتها الدقيقة في مسألة الكتابة عبر الأجناس. في هذا السياق، تمثل رواية " ليالي تماريت" للشاعرة أمينة صيباري نموذجا روائيا لتجريب الكتابة الروائية بعد الكتابة الشعرية [1]. فما هي طبيعة الكتابة الروائية في هذا النص؟ وما هو الأفق الدلالي الذي يتنظم الرواية؟

سؤال الموسيقى - يوسف أبو علفه

هل يمكن لنا أن نكتب عن الموسيقى، كما لو كنا نعرفها؟ هل للنص الفلسفي أن يفسر علاقتنا بالموسيقى؟ ثم أين تذهب الموسيقى، بعد أن ننتهي من سماعها؟ في كتابه – مولد التراجيديا-يقول نتشه تلك العبارة المشهورة إلى حد مبتذل: لولا الموسيقى لكانت الحياة غلطة. لكنه الغلط المقصود لن يشير أبدًا إلى تلك الأحكام المنطقية الجافة بين الخطأ-الصواب ولا إلى ذلك التمييز القيمي (الإكسيولوجي) بين ما تقبله ثقافة أو ترفضه أخرى، بل هو غلط الحياة، في الحين الذي نتخيلها دون موسيقى. بحيث تغيب عنا، تلك الحقائق المتأتية من خلال الأذن، هذه الحاسة الزمانية، المثقلة بالقصص والحكايات والأساطير، والملهمة لتجارب الأنبياء والفلاسفة. إن الأذن أقرب إلى أن تكون حاسة للخيال، حينما تبدع العمل الموسيقي، وحين تتلقاه.