"سِفْر الخروج" ليهود البلاد العربية هو سفر مدوَّن بشكل منقوص، وهو وإن حظي في الأبحاث التاريخية والأنثروبولوجية في الغرب بمتابعة، فهو لا يزال حقلا مهجورا في الدراسات العربية. لكن النقص في هذا المبحث لا يقتصر على هذا الجانب، بل يتعدّاه إلى تخبّط الكتابة العربية في موضوع اليهودية واليهود، التي لم ترتق إلى مستوى المعالَجة العلمية، وقد كنّا أفضنا في الحديث عن ذلك في مؤلف بعنوان "الاستهواد العربي في مقاربة التراث العبري" صدر عن دار الجمل (2006). وموضوع رصد تراجع أعداد اليهود في بلاد العرب والإحاطة بأسبابه وتداعياته هو أحد المواضيع التي تسود فيها رواية غائمة مفادها أن الأمر عائد بالأساس إلى الهجران الطوعي والتهجير القسري، في حين أن الأمر أبعد من ذلك وتتداخل فيه جملة من العوامل الجانبية.

كتاب المؤرخ موريس روماني الصادر بالإيطالية "يهود ليبيا: من التعايش إلى الرحيل" هو محاولة لتجاوز الرؤى الاختزالية في المسألة، من خلال سعي صاحبه لإعادة بناء الوقائع الاجتماعية على أساس وثائق الأرشيفات والشهادات الحية بعيدا عن التقولات والأحكام الجزاف. عِلما أن موريس روماني يهودي من مواليد بنغازي، منذ 1978 يدرّس العلوم السياسية، من مؤلفاته: "حالات يهود البلاد العربية"، "العامل الإثني في السياسة الخارجية الإسرائيلية" و"قوى التغيير في الشرق الأوسط"، أسّس سنة 1981 مركزا متخصصا في تاريخ اليهود السيفارديم.

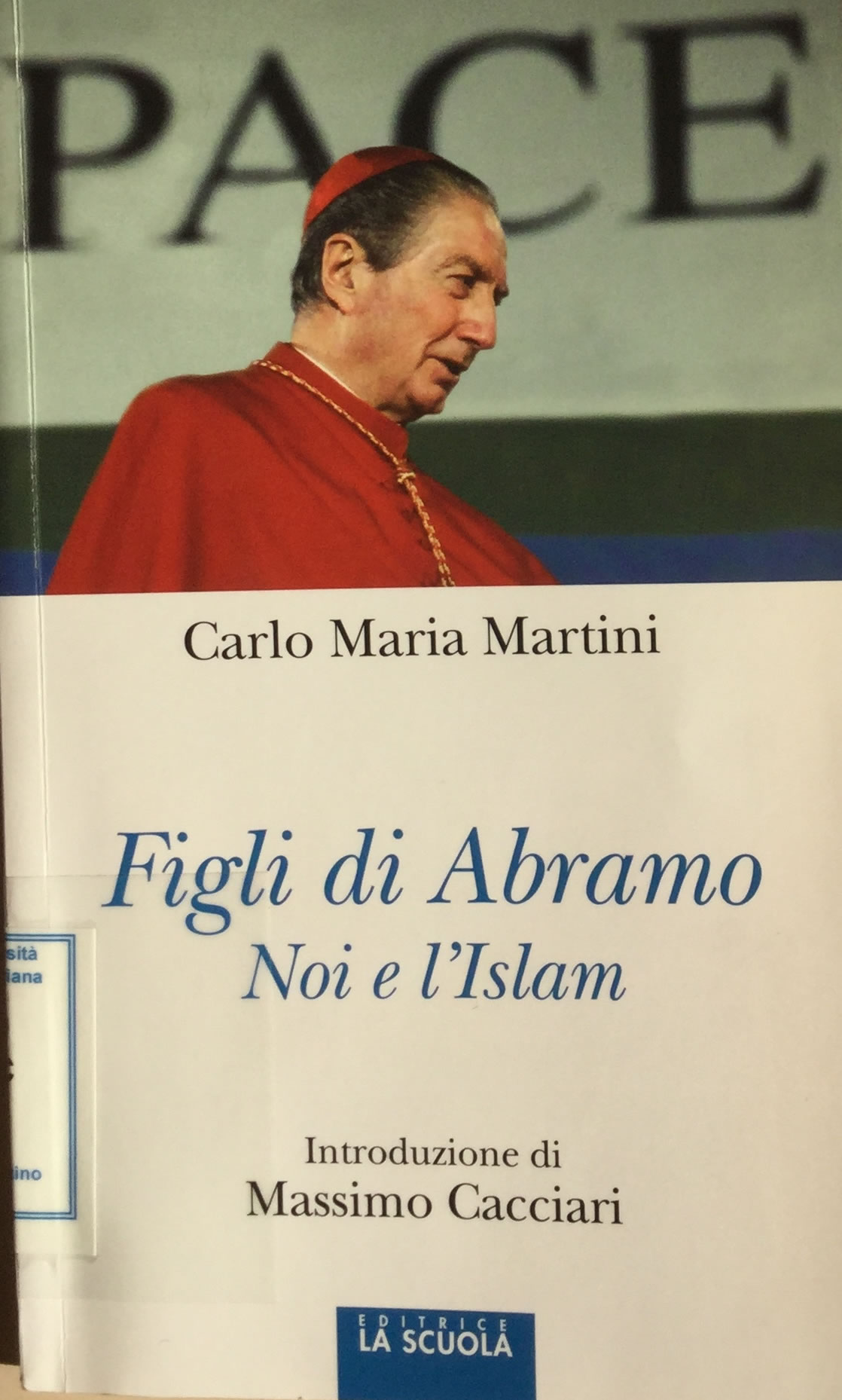

الكردينال والإسلام ـ عزالدين عناية

تنبع أهمية كتاب رئيس أساقفة مدينة ميلانو الأسبق كارلو ماريا مارتيني المعنون بـ"أبناء إبراهيم.. نحن والإسلام" من كون الرجل من الأعمدة التي قام عليها إكليروس كنيسة روما وذلك قبل وفاته أواسط العام 2012، فقد كان مرجعا وسلطة داخل الكنيسة، علاوة على ترشيحه في السابق لتولّي منصب الكرسي الرسولي في حاضرة الفاتيكان. الكتاب المعروض يتعلق أساسا بالمسلمين، وإن جاء معنونا بـ"أبناء إبراهيم"، وهو ما قد يوحي بتوجّه مضامينه إلى أتباع الأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، غير أن حديثه يقتصر على المسلمين والمسيحيين، ما يشي بعمق مشاغل الكنيسة تجاه مسلمي الغرب ودين الإسلام في الراهن.

في مستهلّ الكتاب تطالعنا كلمة لماسيمو كاتشاري، وهو فيلسوف إيطالي معاصر ذائع الصيت، يتعرّض فيها لغياب استراتيجية للسلام بين الأديان جرّاء مناخات عدم الثقة السائدة. فكافة أشكال الحوار الرائجة، برغم ما ساهمت به من تقارب، لم تنزع لحدّ الآن الريبة الكامنة بين الأطراف المتحاورة وفق كاتشاري. حيث يبدو وقعُ الحوارات محدود الأثر، لما يعتري الخطاب من "تضخّم لفظي"، بعد تحوّل مفاهيم التعايش المشترك، وعبادة الواحد الأحد، ورابطة الأديان الإبراهيمية، والسعي من أجل السّلام، إلى عبارات خاوية أحيانا. ما يملي وفق كاتشاري ضرورة خوض نقد لما يقوم عليه الحوار، بغرض تجاوز الهنات. إذ لا يزال العنف المضمَر بين أتباع الديانات الإبراهيمية محافظا على فاعليته، وهو ما يؤرق بحقّ ضمير المؤمن الواعي بالأنساق الاعتقادية الجامعة.

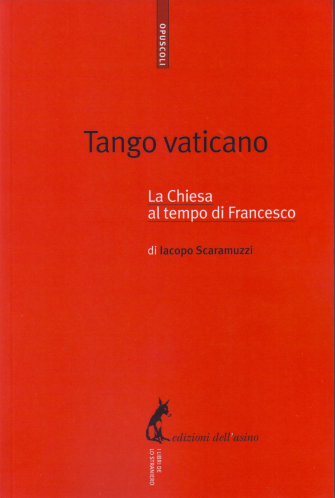

البابا فرانسيس ورقصة التانغو ـ عزالدين عناية

مؤلّف الكتاب الذي نتولى عرضه هو ياكوبو سكاراموتسي، وهو أحد المتخصصين الإيطاليين في الشأن الفاتيكاني، أي من طائفة الخبراء المعروفين باسم "الفاتيكانيست". والفاتيكانيست ليس إعلاميا معنيا بمتابعة الشأن الإخباري لكنيسة روما فحسب، بل هو أيضا متابع لسير أنشطة الحبر المقدّس ومراقب للتحولات الدينية وتداعياتها الاجتماعية، في ظل ما يربط إيطاليا وحاضرة الفاتيكان من تواشج. حيث يتناول كتابُ سكاراموتسي المعنون بعنوان رئيسي رمزي "الفاتيكان ورقصة التانغو" وآخر ثانوي توضيحي "الكنيسة في زمن البابا فرانسيس" واقعَ الكنيسة وتحدياتها في زمن البابا الحالي، وهي بحقّ كنيسة مأزومة لاحت أعراض ذلك جلية مع استقالة الحبر الأسبق وتخلّيه عن مهامه في أجواء درامية.

مؤلّف الكتاب الذي نتولى عرضه هو ياكوبو سكاراموتسي، وهو أحد المتخصصين الإيطاليين في الشأن الفاتيكاني، أي من طائفة الخبراء المعروفين باسم "الفاتيكانيست". والفاتيكانيست ليس إعلاميا معنيا بمتابعة الشأن الإخباري لكنيسة روما فحسب، بل هو أيضا متابع لسير أنشطة الحبر المقدّس ومراقب للتحولات الدينية وتداعياتها الاجتماعية، في ظل ما يربط إيطاليا وحاضرة الفاتيكان من تواشج. حيث يتناول كتابُ سكاراموتسي المعنون بعنوان رئيسي رمزي "الفاتيكان ورقصة التانغو" وآخر ثانوي توضيحي "الكنيسة في زمن البابا فرانسيس" واقعَ الكنيسة وتحدياتها في زمن البابا الحالي، وهي بحقّ كنيسة مأزومة لاحت أعراض ذلك جلية مع استقالة الحبر الأسبق وتخلّيه عن مهامه في أجواء درامية.

حيث يقسّم سكاراموتسي كتابه إلى محاور يبلغ عددها خمسة عشر محورا يردفها بحوارات مع شخصيات لاهوتية نافذة. تتصاعد قُدما في تغطية فترة البابا الحالي، بدءا من ظروف استقالة راتسينغر الفجئية التي يعتبرها سكاراموتسي الحدثَ الرئيس الذي صنع البابا فرانسيس، كونه ما كان مرشَّحا لقيادة سفينة بطرس، بل كان بابا الضرورة كما يسمّيه (ص: 15)؛ إلى محاولة الكاتب رصد استراتيجية البابا، عبر تلمّس المسارات التي سيقود الكنيسة صوبها في المرحلة القادمة. إذ صحيح أن كنيسة روما من أكثر المؤسسات الدينية الحذرة والمتريّثة، ولكن يبقى لكلّ بابا لونه الخاص في التعاطي مع مجريات أحداث العالم، والتي يبقى كلٌّ وقدراته في التوفيق في جرّ الكنيسة نحوها.

الانتصار المغربي في معركة وادي المخازن من خلال وثيقة تاريخية عثمانية ـ توطئة ثم إعادة عرض – ذ. محمد أبرقي

يعتبر الأرشيف العثماني أول أرشيف منظم في العالم الإسلامي،ويتميز –حسب ما ذهب إليه الباحث والمؤرخ المغربي عبد الرحيم بنحادَة[1] – بكونه مرآة صادقة لدولة شديدة المركزية مترامية الأطراف،ومتنوعا في طبيعته الكيفية والمجالية ما قد يجعله مفيدا في دراسة العلاقات بين ولايات الشمال إفريقي والمغرب من ناحية والباب العالي من جهة ثانية،ويمنحه قيمة تاريخية في معرفة الصدى الذي كان لبعض أحداث المغرب الأقصى في العاصمة استانبول.

يعتبر الأرشيف العثماني أول أرشيف منظم في العالم الإسلامي،ويتميز –حسب ما ذهب إليه الباحث والمؤرخ المغربي عبد الرحيم بنحادَة[1] – بكونه مرآة صادقة لدولة شديدة المركزية مترامية الأطراف،ومتنوعا في طبيعته الكيفية والمجالية ما قد يجعله مفيدا في دراسة العلاقات بين ولايات الشمال إفريقي والمغرب من ناحية والباب العالي من جهة ثانية،ويمنحه قيمة تاريخية في معرفة الصدى الذي كان لبعض أحداث المغرب الأقصى في العاصمة استانبول.

ومن هنا تأتي أهمية الوثيقة التي نود إعادة عرضها على أمل تعميم الفائدة بين قراء ومتصفحي موقع أنفاس والشغوفين بمباحث التاريخ المتوسطي والتاريخ الوطني، ونسجل للأمانة أن السبق والفضل في الكشف عن الوثيقة ونشرها لأول مرة كان للمؤرخ المغربي عبد الرحمان المودن ضمن مواضيع العدد XXIXمن المجلة الرصينة هيسبِريس تمودا –الجزء2 - سنة 1991 .

الوثيقة عبارة عن رسالة/جواب، بعث بها السلطان مراد الثالث(1574-1595) إلى السلطان السعدي أحمد المنصور إثر الانتصار التاريخي المغربي ضد الغزو البرتغالي في معركة وادي المخازن(4غشت1578) وتترجم انعكاسات الحدث على آل عثمان ونظرة الباب العالي للسلطة السياسية بالمغرب كمنافس يؤكد استقلاليته، وتبرز أصداء تلك المعركة التي عرفتها الاستوغرافيا التركية ب"معركة وادي السبيل" خاصة وأنها ليست بعيدة في الزمن عن ذكرى الهزيمة في معركة "ليبنتو"(ليبانتو) يوم7أكتوبر 1571 والتي أعلنت بداية تراجع القوة التركية بالحوض المتوسطي،معركة كان لكل من عبد الملك المعتصم السعدي(1576-1578) وأحمد المنصور(1578-1603) أدوار فيها[2] .

الكنيسة والمافيا ـ عزالدين عناية

شكَّلت المافيا إحدى أبرز ظواهر النفوذ والسيطرة والجريمة عبر مراحل تاريخ إيطاليا الحديث. وقد بلغت الظاهرة شأوا بعيدا إلى أن باتت جزءا لا يتجزأ من انشغالات الخطاب السياسي والقضائي والأمني، في التعبير عن أوضاع التوتر، أو الفساد، أو النفوذ غير المشروع. فقد ظهرت كلمة "مافيا" أوّل ما ظهرت سنة 1863، في كوميديا شعبية في صقلية بعنوان "مافيوزيو فيكاريا"، لاقى العرض حينها نجاحا منقطع النظير واستحسانا بين الناس. محاولة العثور عن أصل دلالي للكلمة باءت بالفشل إلى حدّ الراهن، رغم مساعي عدة لإعطائها تفسيرا مضبوطا ودقيقا. لكن وبشكل عام، تبقى كلمة مافيا متعددة الدلالة متغيرة المضمون، بحسب السياق والوضع ومقاصد الاستعمال. وهي على ما يوحي استعمالها في اللهجات العامية في جنوب إيطاليا شكلٌ من أشكال ممارسة القوة واستغلال النفوذ، وهي سلوكٌ سياسيٌّ مشين أيضا أو تكتّلٌ مصلحيّ فاسد، وبعبارة موجزة هي مظهر من مظاهر العمل غير القانوني واقتراف الجريمة بشكل منظّم. بات للكلمة حضور في الجدل السياسي، وفي التحقيقات القضائية، وفي العروض السينمائية أيضا، للحديث عن الأوساط المتنفذة في إيطاليا بشكل عام، وامتدّ ذلك إلى الولايات المتحدة منذ بداية توافد المهاجرين الإيطاليين نحو أمريكا.

شكَّلت المافيا إحدى أبرز ظواهر النفوذ والسيطرة والجريمة عبر مراحل تاريخ إيطاليا الحديث. وقد بلغت الظاهرة شأوا بعيدا إلى أن باتت جزءا لا يتجزأ من انشغالات الخطاب السياسي والقضائي والأمني، في التعبير عن أوضاع التوتر، أو الفساد، أو النفوذ غير المشروع. فقد ظهرت كلمة "مافيا" أوّل ما ظهرت سنة 1863، في كوميديا شعبية في صقلية بعنوان "مافيوزيو فيكاريا"، لاقى العرض حينها نجاحا منقطع النظير واستحسانا بين الناس. محاولة العثور عن أصل دلالي للكلمة باءت بالفشل إلى حدّ الراهن، رغم مساعي عدة لإعطائها تفسيرا مضبوطا ودقيقا. لكن وبشكل عام، تبقى كلمة مافيا متعددة الدلالة متغيرة المضمون، بحسب السياق والوضع ومقاصد الاستعمال. وهي على ما يوحي استعمالها في اللهجات العامية في جنوب إيطاليا شكلٌ من أشكال ممارسة القوة واستغلال النفوذ، وهي سلوكٌ سياسيٌّ مشين أيضا أو تكتّلٌ مصلحيّ فاسد، وبعبارة موجزة هي مظهر من مظاهر العمل غير القانوني واقتراف الجريمة بشكل منظّم. بات للكلمة حضور في الجدل السياسي، وفي التحقيقات القضائية، وفي العروض السينمائية أيضا، للحديث عن الأوساط المتنفذة في إيطاليا بشكل عام، وامتدّ ذلك إلى الولايات المتحدة منذ بداية توافد المهاجرين الإيطاليين نحو أمريكا.

التصور الكوني في الثقافة الشعبية المغربية ـ أكثيري بوجمعة أنس

تساءل الفيلسوف اليوناني سقراط، تساؤلا ظل صداه يتردد سنينا وقرونا طوالا. ترى كيف ينبغي أن نحيا؟ وفي السياق ذاته، تساءل علماء السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا وما يحيط بفلكيهما سؤالا آخر، وثيق الصلة بسؤال سقراط فحواه، كيف نحيا معا؟ أسئلة من هذا الحجم -تستلزم منا- أن نتأمل رؤانا في معنى، كيف نحيا معا داخل كل مركب بتمثلاته وتصوراته اسمه الثقافة الشعبية المغربية؟ وأن نحفر عميقا في البنى السوسيوثقافية للذات المغربية؛ بغية الكشف – ما أمكن – عن ذلك التمازج الثقافي الذي تنماز به هذه الذات في ارتباطها بمحيطها المتعدد المكونات والروافد.

تساءل الفيلسوف اليوناني سقراط، تساؤلا ظل صداه يتردد سنينا وقرونا طوالا. ترى كيف ينبغي أن نحيا؟ وفي السياق ذاته، تساءل علماء السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا وما يحيط بفلكيهما سؤالا آخر، وثيق الصلة بسؤال سقراط فحواه، كيف نحيا معا؟ أسئلة من هذا الحجم -تستلزم منا- أن نتأمل رؤانا في معنى، كيف نحيا معا داخل كل مركب بتمثلاته وتصوراته اسمه الثقافة الشعبية المغربية؟ وأن نحفر عميقا في البنى السوسيوثقافية للذات المغربية؛ بغية الكشف – ما أمكن – عن ذلك التمازج الثقافي الذي تنماز به هذه الذات في ارتباطها بمحيطها المتعدد المكونات والروافد.

من هذا المنطلق، سعينا في هذا المقال إلى التركيز على ذكرى الفصح أو "Pissah" حسب النطق العبري، وطقس "تيفسا" بالنطق أمازيغ الأطلس الشرقي المغربي؛ وذلك باعتبارها تحمل في طياتها مجموعة من التصورات الثقافية والعقائدية التي تُعلي من شأن التنوع الثقافي والحضاري المغربيين. وحتى يكون بمقدورنا الخوض في عمق تفاصيل هذا الموضوع، سنحاول من خلال مقالنا هذا ملامسة بعض الجوانب التاريخية -بقدر ما يسمح به المقام- لنتمكن من تأسيس قاعدة مفاهيمية تؤهلنا لفهم خصائص هذا الطقس.

العقل الإسلامي وإشكاليات النهوض الحضاري ـ عزالدين عناية

ثمة مفارقة يشهدها تاريخنا الراهن تسترعي الانتباه. في الوقت الذي تعيش فيه الساحة العربية والإسلامية حالة من التأزم المريع مشوبة بالتشظي والتناحر والتهجير والاحتراب الطائفي، بسبب الدين والمذهب في مجتمعات عدة، يشهد الغرب المسيحي بشقّيه الكاثوليكي والبروتستانتي تقاربا وتكاملا باتجاه مسعى مسكوني. ففي موفى شهر أكتوبر القادم، وتحديدا في الحادي والثلاثين، تحل الذكرى المئوية الخامسة لحدث الانشقاق العظيم الذي شهدته أوروبا بسبب حركة الاحتجاج/الإصلاح، يتحول بموجبها بابا الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس برغوليو إلى سويسرا رفقة سكرتير المجلس البابوي المونسنيور بريان فايل (Brian Farrell)، لدعم أواصر وحدة المسيحيين وإعلان بدء فعاليات المصالحة بقصد دفن اتهامات الفتنة ورأب الصدع، وبقصد التوجه في مسار مسكوني جامع نحو أنجلة العالم. وما شهدته أوروبا جراء الفتنة البروتستانتية صدعٌ رهيبٌ هزّ الغرب تخلّلته معاناة طويلة ودامية، لعلّ أبرزها حرب الثلاثين سنة (1618/1648م) التي انتهت بعقد صلح أوغسبورغ بين الأطراف المتنازعة، الذي تمخض عن قاعدة (cuius regio eius religio)، أي أن كل حاكم يقرّ دين رعاياه بمعزل عما تمليه عليه كنيسة روما، وهو ما تطور لاحقا إلى بلورة "إيتيقا اجتماعية" تقوم على إجلال كرامة الكائن البشري وترسيخ مبدأ التسامح وإقرار حرية المعتقد.

الأوضاع الاجتماعية والتاريخية في عهد الحماية من خلال رواية "زمن الأخطاء" لمحمد شكري ـ عبد الرحيم الربيعي

يعتبر محمد شكري ذا قيمة أدبية كبرى، فمن الأمية أتى هذا الكاتب المغربي المتميز ليتربع على عرش الرواية العربية، فهو كاتب استثنائي في الثقافة المغربية والعربية، وهو بمثابة نهر متدفق لا يكف عن الجريان، ولا يتوقف عن الفيض في الإبداع والعطاء، فقد حرص على ألا يكون كاتبا منعزلا يخاطب القراء من "البرج العاجي" بل على أن تعكس كتاباته واقع الناس ، فوظيفة محمد شكري من خلال رواياته لا تختلف عن مهمة المؤرخ الذي يبني الوقائع الماضية أو يتحدث عن وقائع كما هي.

تحدث محمد شكري عن وقائعه اليومية التي حدثت في فترات من حياته من خلال التطرق لمجموعة من الظواهر الاجتماعية وكذا التاريخية، كرواية "الخبز الحافي" و رواية " زمن الأخطاء" التي هي موضوع القراءة، فمن خلالها قدم بانوراما لمراهق أتى من مدينة طنجة، والتي قال عنها بأنها مدينة لم تكن تقل خطورة عن المدن المعروفة بالقرصنة والاغتيالات والمؤامرات، لذلك كانت في عهدها الدولي تعرف بمدينة المافيا وتصفية الحسابات، إلى دراجة أنهم وصفوها بالفرنسية TANGER، كانت تشكل ملجأ ومحمية للمجرمين والمضاربين والمتاجرين في الممنوعات، والمتابعين في بلدانهم الذين كانوا يخلون بسيادة نضامها المتعدد الجنسيات.