أخذ الممر الضيق يطول وبدأت المسافة التي يقطعها العم رجب تطول ولا تكاد تنتهي، تحاصره هذه الجدران الخرساء الباردة وهذه الذكريات التي تخبو جذوتها حينا وتضطرم. وعلى الجانبين كانت الأبواب مشرعة في صمت، ونظرات الموظفين التائهة تحدق فيه وفي الفراغ، ترتد إليهم وراء مكاتبهم بعد أن ترتطم بالجدران الساكنة، نظرات تلهب أحاسيسه وتؤجج ذكرياته، تجلد سنواته الثمانين التي يحملها في هذا الجسد النحيل المنهك المكدود.

الذكريات، هذا المدى الشاسع الممتد الذي لا حدود له، والعم رجب لا يقدر على التخلص من ربقتها التي أحكمت قبضتها عليه، أَسَرَتْه، شدته إليها، ترفض التلاشي، ذكريات متيقظة دوما لا تهدأ ولا تستكين، ترفض كل أشكال الفناء، تلبست به، تحاصره، تظل جذوتها مشتعلة، تنتظر لحظة انفلات اللهب حتى تتجلى كالمارد الذي يخرج من القمقم، تقض على العم رجب مضجعه.

أفنى أكثر من نصف عمره في هذه الأروقة، ذرعها عشرات المرات، بل مئات، بل آلاف المرات. كم قد قطع هذه المسافة جيئة وذهابا محملا بكؤوس الشاي والقهوة وقوارير الماء للموظفين أو لضيوفهم، يبتسمون له شاكرين، فيرد عليهم بكلماته العذبة الصادقة، وتنفرج شفتاه عن ابتسامة آسرة لا يقوى أحد على الصمود أماها، إنها جسره الذي يعبر عبره إلى كل القلوب، فتلمع أسنانه البيضاء، ويخرج صوته المنغم بعبارة "ده واجب يا ابني"، يقولها بلهجة مصرية متقنة، حتى ليخيل لمن يسمعه أول مرة أنه مصري طوّحت به المقادير بحثا عن رغيف في بلاد بعيدة. هكذا كان يحتفي بالجميع.

العم رجب يمشي في الممر الضيق الطويل الذي لا ينتهي، وسياط الذكريات تلهب جسده وفكره، وصارت الذكريات سكاكين تخترق الجسم والرأس. يذكر أول يوم قدم فيه إلى هذا المكان عندما افتتح أبوابه منذ ما يزيد على الأربعين سنة، يومها كان لكل شيء لون وطعم، كانت للأيام بهجتها ولكلمات الترحيب وقعها. لم يعبر يوما بابا من هذه الأبواب إلا بعد أن يؤذن له بالدخول، يطرق الباب بلطف وينتظر، لا يضجر من الانتظار، وعندما يسمع عبارة "تفضل" يدخل في هدوء، لم يرفع يوما بصره إلى علب الأرشيف المنضدة في الأرفف، ولم يجرؤ يوما على التحديق في الملفات الملقاة فوق المكاتب. روّض نفسه على عدم التدخل في ما لا يعنيه حتى لا يسمع كلاما لا يرضيه. فاحترمه الجميع ووثقوا به. فهو علبة أسرار الجميع، يتقن الإصغاء ولكنه لا يجيد البوح، يصغي إلى الواحد منهم باهتمام ثم يرغم نفسه على نسيان ما سمع، حسبه أن يساعد الآخرين على الشكوى، فقد علمته السنوات أن الإنسان في حاجة إلى من يشاركه أفراحه وهمومه، وإلا هلك.

الممر يزداد طولا، ومنفذ الخروج يبتعد شيئا فشيئا والعم رجب يسير متعثرا في ارتباكه وخوفه وسنواته وقد ترقرقت مآقيه بالدمع، وكلما تقدم خطوة ابتعد الباب خطوات، فصارت المسافة صحراء شاسعة من الألم والوخز، وعندما حاول الإسراع خذلته قدماه، وكلما دنا من باب من أبواب المكاتب ابتعد خوفا من أن يلفظ سمًّا يصيبه مثلما أصيب به منذ لحظات. فلم يظن يوما أنه سيُهان في هذه المؤسسة، ولم يتخيل لحظة أن موظفا سيحتقره مثلما فعل اليوم هذا الموظف الرعديد الذي لم يرحم شيبته ولم يحفل بسنواته الثمانين التي يحملها في ذاكرته. أغراه هذا المكتب وهذه الأجهزة. لو قيل له ما قال هذا الموظف قبل عشرين عاما أو ثلاثين لالتف حوله كل الموظفين وحموه ودافعوا عنه...أما اليوم فكل شيء قد تبدل، فكل الذين عاشرهم في هذه المؤسسة قد غادروا، منهم من قضى نحبه، ومنهم من أحيل على التقاعد، ومنهم من ارتقى في سلم الوظيفة ورحل إلى مدن أرحب وأبعد.

كل مربع من مربعات هذا البلاط الذي يطؤه العم رجب الآن بنعليه يشهد له، وكل باب وكل جدار من هذه الجدران الصماء الخرساء، لو نطقت لاعترفت بفضله عليها، أزال بيوت العنكبوت من زواياها، طلاها مرات كثيرة بألوان يختارها بنفسه وتلقى هوى في أنفس عامري هذه المؤسسة، غيّر الفوانيس التالفة لتظل الأنوار ساطعة، غاص في أعماق المكان ووهبه من روحه، فانصهر فيه... لكن كل شيء ينظر إليه اليوم في حياد. أرقام المكاتب تداخلت. لم يحيه أحد من الموظفين ولم يردّوا على تحيته، هياكل تسير بلا أرواح، يدخل الواحد منهم إلى مكتبه مرغما، فيتهالك فوق الكرسي ويحتضن رأسه براحتيه ويظل محملقا في الفراغ. سرت برودة الأنفس في المكان فحولته إلى ما يشبه القبو المظلم النديِّ.

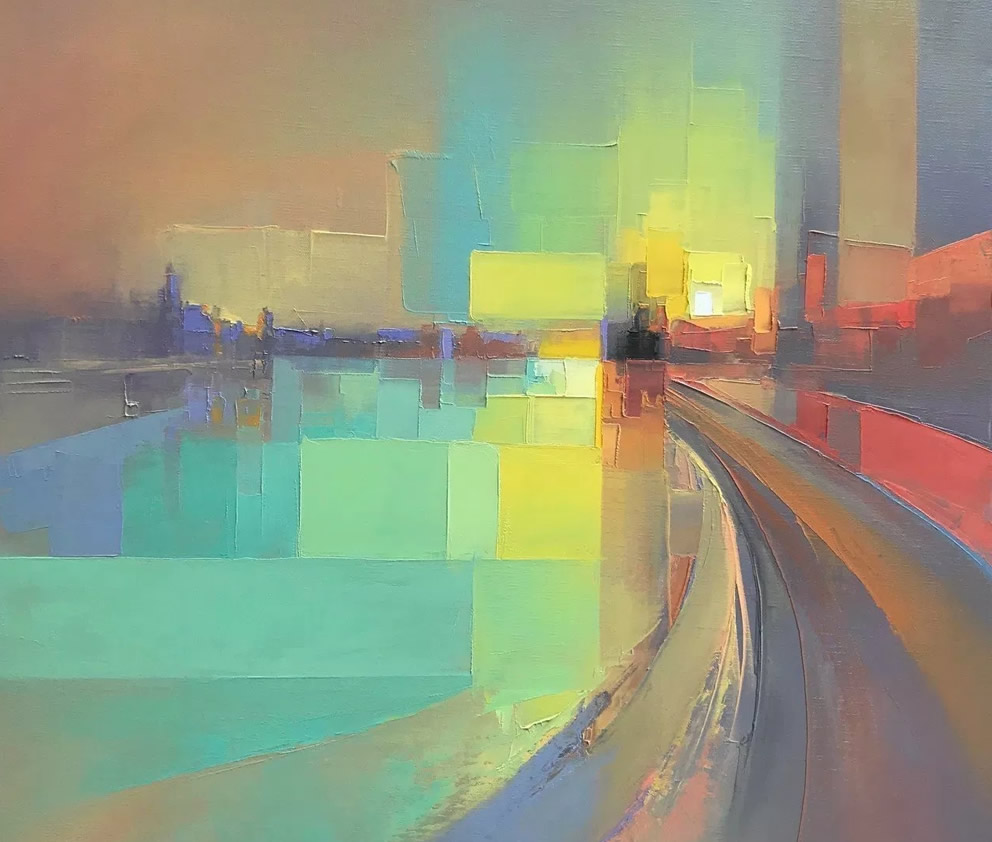

جد العم رجب في السير وشعر بانقباض شديد وغامت الدنيا حوله وأحس بالجدران تنطبق والممر يضيق، وأصبح السير فيه عنتا ومشقة، واضطربت نفسه، ولم يعد يرغب سوى في الخروج من هذا النفق المظلم المحاصر بهذه الوجوه الكالحة الجامدة... رفع بصره وحدق في اللوحة المعلقة في نهاية الممر كانت جاثمة كأنها أفنت عمرها تودع المغادرين، فهو يراها الآن في ذاكرته كما رآها أول مرة بإطارها الأبنوسي الرفيع، وألوانها الزاهية، بنهرها المتدفقة مياهه العذبة في انسياب، بغزالها الواقف المحدق في المصور في اطمئنان وهدوء، بشجرتها الخضراء المورقة طوال السنة...كم قد اعتنى بهذه اللوحة، فقد خصها بمنديل لا ينفض به الغبار عن غيرها، أرادها بعيدة عن لوثة المكاتب والملفات. تعلقت بها نفسه فعشقها، أرادها بكرا دائما، عفيفة دائما، طاهرة دائما. يحييها كل صباح ويودعها كل مساء، كانت أول ما يقع عليه بصره ساعة دخوله وآخر ما يراه عند مغادرته ساعة خروجه. آه لقد ولى ذلك الزمن الجميل الرائع، فبهت لونها وعلت إطارها وبلورها بقايا الذباب، صار ماؤها آسنا تنبعث منه رائحة العفونة، وذبلت أوراق شجرتها وتيبست وتناثرت، وانكسرت نظرة الغزال وتاهت تحدق في أفق بلا حدود كأنما تبحث عن مفقود ولا تقع عليه عيناها.

الممر يكاد ينتهي والنفس تزداد احتراقا، وهذه التنورات القصيرة العابرة على جانبيه تثير فيه الرغبة في التقيؤ ولفظ ما في ذاكرته حتى يتخلص من آخر الخيوط التي تشده إلى هذا المكان الموحل الموغل في القتامة والوحشة.

عندما بلغ عم رجب نهاية الممر وجد مكتبا يقبع خلفه شاب عشريني يتلهى بهاتفه الجوال لا يبدي اهتماما بالداخلين أو الخارجين، مكتب تآكلت أطرافه وأحرقت جوانبه أعقاب السجائر، وعلى واجهته ألصقت ورقة كتبت عليها عبارة "استقبال"، فبدت له هذه العبارة جافة محايدة ونكرة، تقيم حواجز بين الشاب الموظف والزائرين...ولّى ذلك الزمن الذي لم يكن فيه للعم رجب مكتب، كان كل الرواق مكتبه، ولا يذكر أنه جلس فوق كرسي إلا عندما شارف الستين ليريح فوقه عبء السنين.

هاهو أخيرا يعبر الباب تاركا وراءه هذا العالم الضاج الموحل. جذب نفسا عميقا وملأ رئتيه بالهواء العذب، وعبَر الطريق ليبتعد أكثر ما يمكن عن هذه الفوضى، فاحتواه الشارع الطويل الممتد إلى ما لا نهاية، وفي أذنيه تتردد كلمات ذلك الموظف البائس الذي لو دام المكتب لغيره لما آل إليه.