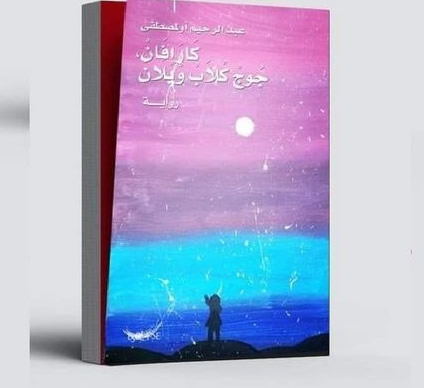

صدرت للمسرحي والروائي المغربي المقيم في ألمانيا الأستاذ عبد الرحيم أولمصطفى رواية باللغة الدارجة المغربية، عنوانها: "كارافان، جوج كلاب، وبلان"، في أكتوبر 2020، عن منشورات إيسكيس ( ESQUISSE ) من القطع الصغير. وصمّمت لوحة الغلاف سلمى أولمصطفى. وهي رواية في مائة وتسعين صفحة.

أصل الحكاية:

حين تولَد الحكاية من رَحِم الصورة، ويَشتغل المِخيالُ على ملامحها وتفاصيلها، تَنبَثِقُ منها الحركة، وتتناسلُ في رحابها الأحداث، وتتزاحمُ في حضرتها الشخوص، فتتقمّصُ الشخصيةُ الرئيسةُ تلك الملامحَ، وتتسلّلُ إليها الحياة، عبر شرايين الحكي، وأوردة السرد، وأوعِيَة الحروف والكلمات المنتقاة بدقة وعناية... هكذا خرجَتْ إلينا شخصيةُ "فاتي" ( أو فتيحة ) من إحدى الصور، عبر تقنيةٍ تُسمّى "حكاية لوجه واحد" ( Story for one face )، فتَمثلتْ لنا بَشرًا سَوِِيّا، يُواجِه ظروفَ الحياة القاسية، بإرادةِ المتحدي، وعَزم القوي، والتزام المناضل، وصبر المُجابِه العَنيد، وصمود المتشبث بالحياة...

إنّ نسْج حكاية مثيرة انطلاقا من صورة جامدة لوجه صامت، من خلال استقراء ملامحه، واستنطاق تفاصيله، وسَبر أغوار نفسيته، تقنية تحتاج، بالتأكيد، إلى دُربةٍ ومهارةٍ عاليتين، ودراسةٍ مُعمّقةٍ لآلياتِ اشتِغالِ هذه التقنية، وخبرةٍ في الحياة واسعةٍ، ومِخيالٍ فاعل يستطيع توليدَ الحكايات، وبناءَ الشخصيات، وخلقَ التفاعل الوجداني بينها، وتحريكَها في فضاء يستلهم الواقع، لتكتسبَ الحكايةُ فيه مشروعيتَها، وتستمدَّ منه مصداقيتَها...

ولولا اجتماع هذه المهارات، وتَوفُّر هذه الطاقات في صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحيم ألمصطفى لَما استطاع أن يُبدِع لنا هذه الرواية الجميلة، عن شخصية تشكّلت في ثنايا صورة رآها، فتفاعل معها، ونفخ فيها روح الحياة، وجعل منها نموذجا نسائيا موسوما بالفعالية، ومطبوعا بالإيجابية، ومُحِبّا للخير، وواهِبا للجمال حيث أقام، ومُحتفيا بالحب في أبهى تجلّياته... شخصية تعدّدتْ أسماؤها، وتوحّد مُسمّاها... "فتيحة" التي منح اسمُها دلالةً جديدةً لفتح جديد لشبه الجزيرة الإيبيرية، محرِّكُه الرئيسُ البحثُ عن الأم، برمزيتها الدالة على الأصل والجِذر، وبُعْدِها العاطفي الذي يُحيلُ على قيم العطاء، والإيثار، والتضحية، ونبل الأخلاق...

ولئنْ كان ميلادُها غيرَ شرعيّ، في ظروف غامضة، جعلت الأمَّ تتخلى عنها، والأبَ يَختفي مثلَ أيِّ مُرتكِبِ جُرْمٍ بَشِعٍ تَنَصَّلَ من مسؤوليته عنه، فإنها، بالمقابل، تسلّحتْ بالشجاعة التي خانت والدتَها وأباها، فواجهتْ مصيرَها بعزم قوي، وحزم لا يَلين، واختار تْ شريكَ حياتها من صُلبِ قضيةٍ آمنتْ بها، ودافعتْ عنها، وانخرطتْ في حركتها... واستطاعتْ أن تصنع نمط الحياة التي أرادتْها لنفسها، واقتنعتْ بها، ورسمتْ مسارها بوعي وتخطيط مُحْكَمَيْن... وكان ترحالُها بين ماربيا وتطوان الخيطَ الناظمَ بين قضايا الناس في ضفَّتي البحر الأبيض المتوسط، كأنما لتُعطيَ الدليلَ على أن حَيَواتِهم متشابهة، وقضاياهم متقاربة، وهمومَهم مشتركة، وبالتالي فمستقبلُهم مرهون بانصهارِ بَعضِهم في بعض، وتآلفهم فيما بينهم؛ لأن مقوِّماتِ ائتلافِهم أكثرُ من عناصر اختلافِهم...

ولَكَمْ ودِدْتُ، وأنا أقرأ هذه الرواية، ألا تنتهيَ عند الحدِّ الذي انتهت إليه، لأنني أتصوّر أن "فتيحة" ما زال ينتظرها الكثيرُ من العمل والمغامرات، وأنَّ علاقاتِها مع مُختَلِف الشخوص ستعرف تطوراتٍ أخرى، وأحداثا مثيرة، أرجو أن نستمتع بها في أجزاءٍ لاحِقةٍ من الرواية... ومع ذلك فالقفلة التي خَتَمَ بها الكاتبُ روايتَه جعلتْها عَوْدا على بدء، تشُدُّ نهايتُها برقابِ بدايتِها، وتَمنحُها بذلك شكلا دائريا، يَشي ظاهرُه بالانغلاق، ويوحي باطِنُه بالانفتاح والامتداد...

ولعلّ الخاصيةَ الأساسية في هذه الرواية الوعاءُ اللغوي الذي احتواها... فقد اختار الأستاذ عبد الرحيم ألمصطفى العاميةَ المغربيةَ، دون غيرها من الأَوْعية اللغوية الأخرى، على الرغم من تمكُّنه الكبير من عددٍ منها... ولا يَسَعُني إلا أن أحترمَ اختيارَه وتقديرَه لدارِجَتِنا التي تُعتبَر في بنيتِها ومفرداتها أقربَ من كثير من الدوارج العربية إلى لغتنا الفصيحة، سيما وأنه استطاع أن يسمُوَ بها في عمله هذا، مستعينًا بتكوينه المسرحي الرصين، لِيجعلَها حقا راقيةً في تعابيرها، موحيةً في صورها، سَلِسَةً في تراكيبها، مُؤَثرةً بإيقاعاتها، مُسْتَساغةً كنمط من أنماط الكتابة السردية المُشْبَعة بالنفَس الحِكائي الشعبي...

الشخصية الرئيسة: "فتيحة":

تمثل شخصية "فتيحة" شريحة اجتماعية، تعاني اضطهادا مزدوجا؛ لأنها طفلة متخلى عنها وُلِدت في لفافة من الظلم، من قِبَل والديها أولا، ثم من قِبَل المجتمع ثانيا... فكانت قضيتها الكبرى هي البحثَ عن الهوية، والوصولَ إلى الأصول... قد تكون محظوظة نسبيا؛ لأنها عاشت في كنف سيدة اعتبرتها بمثابة ابنة لها، ووفرت لها ظروف العيش الكريم، إلى أن بدأت تعي وضعيتها، فحملت جرحها النازف، تعبر به البحر نحو الشمال، بحثا عن أم التهمها المجهول، بعد هجرتها، هي الأخرى، إلى إسبانيا... فأضحت كمن يطارد خيط دخان، أو يلاحق أمواج السراب... ما أن تقترب من الهدف، حتى يبدو لها مجرد وهْم...

ولعلّ المثير حقا في هذه الرواية أن أغلب النماذج النسائية المقدَّمة فيها ضحايا عقلية ذكورية، تنظر إلى المرأة كمصدر للمتعة، وأداة للجنس... ولذلك تُترك المرأة، بعد استغلالها جنسيا، لتواجه مصيرها المظلم، مع حملها الذي سيحمل هو الآخر ندوبا لن تفارقه ما بقي حيا... وما دلالة استنساخ اسم "زينب بالعربي" إلا إشارة ذكية من الكاتب إلى وجود "زينبات" كثيرات عانين المصير نفسه... وليست المهاجرات العاملات في الضيعات الفلاحية الإسبانية إلا نسخا متكررة، من الأم المبحوث عنها من قِبَل "فتيحة"...

وبالرجوع إلى الشخصية الرئيسة في الرواية، والتي تمثل نموذجا إيجابيا، وفاعلا للمرأة، فهي على الرغم من المعاناة جرّاء وضعيتها، كلقيطة، لم تستسلم لظروفها، ولم يمنعها جرحها النفسي من الانخراط في الحياة الاجتماعية، خصوصا بعد هجرتها إلى إسبانيا... ولم يَحُل إحساسها بالظلم دون تقديم المساعدة للآخرين، بدلا من الانتقام الأعمى من مجتمع لم يكن رحيما بأمها، ولا بها... إن الصورة التي قدّمها بها الكاتب، تجنبت أن تجعل منها ملاكا طاهرا، بعيدا عن الآثام البشرية العادية، فهي كذبت أكثر من مرة، وسرقت وثائق خاصة بها من دولاب ريكاردو، مستغلة ثقته بها، وإعجابه بشخصيتها... ولكنها بالمقابل، لم تسقط في ما سقطت فيه فتيات كثيرات، وظلت علاقتها بـ"ثيو" بريئة، حتى جعلتها شرعية... ولم تتخلّ عن مساعدة كل من كان في حاجة إلى مساعدة، كما فعلت مع "خالد"، ومع "زينب بالعربي"... وحيثما حلّت كان حضورها مصدر سعادة لكل من حولها، تنشر بينهم الحب، وتؤلِّف بينهم، وتكاد تكون قطب الرحى في مجمّعاتهم...

ولعل أهم مقطع يمكن أن يقدم صورة شاملة وصادقة عن شخصية "فتيحة"، ما ورد في هذا الحوار الداخلي لها:

"فتيحة كمشة من لحم ودم، هزّها مكتابها وطار بها الحلم، مللي تنجح تغني، ومللي تفشل، ترد من الغلط درس ومنو تتعلم، وفاش تحس بالخْوا فذاتها، تگفض على دراعها وتكدح، ومللي تحس بيه فروحها، تحل جنحانها تشطح وتردح، ما حاطاش صورتها فالكادر وعليها تزغرت.. وإلا قلبها توجع وتألم، كاتداوي ضرو بالمحبة.. تعاون الراجل اللي ضيّع روجولتو يوللي فحل.. وتعلم المرأة المضلومة كيف تتيق فالدنيا وترجع الأمل.. اللي مات وهو حي، فيه تنفخ الروح، واللي مشات ساعتو، تدفنو وعليه تترحم.. وما كاتبصقش فالبير اللي من ماه كاتحگن.."

وهذه محاولة لتفصيح هذا المقطع:

"فتيحة كائن من لحم ودم، تُحَلِّق بها الأحلام، وتلهو بها الأقدار. إن أفلحتْ، غنّت للحياة، وتقاسمتْ سعادتها مع الجميع، وإن أخفقتْ، استخلصتْ من إخفاقها الدروس والعبر، وخرجتْ من انكساراتها شامخة في كل مرة. وإذا نال الفراغ من جسمها، شمّرتْ عن ساعد الجد، وتفانت في العمل. وإن أصاب الفراغ روحها حلّق بها جناحا الرقص إلى عوالم سامية من الهدوء والسكينة. لم تُعطِ نفسها قيمة أكبر مما تستحق، ولم تحِطْ ذاتها بهالة من الفخر والتباهي. وَدودة حتى النخاع، إن ألمَّ بقلبها مكروه، جعلْت من الحب خير ترياق، ومن المودّة أفضل بَلْسم. إن رأت رجلا يهوي به الإحباط إلى مهاوي الذلّ وفقدان الإحساس برجولته، انتشلتْه من حاله، وأعانتْه على استرجاع كرامته ومروءته. وإن صادفت امرأةً هدّها الظلم، وحطّمها الضيم، بثّتْ فيها روح الأمل، وغذّتْ مشاعرها بالثقة في نفسها. كم مرّة نفختْ روح الحياة في مَن أوشكتْ نفسُه على اليأس من جدواها، وشيَّعتْ مَن فارَق الدنيا إلى مَدفنه، ودَعَتْ له بالرحمة. لم تُنكِر قطُّ معروفا، ولم تنسَ جميلا؛ لأنها ليست من تلك الطينة من الناس، الذين ما إن يرتووا من بئر حتى يبصقوا فيها..."

هذه باختصار هي "فتيحة"، شعلة متقدة من الحماس، وكتلة من العواطف النبيلة، والأحاسيس الإنسانية السامية، تعطي ولا تفكر في المقابل، وتواسي المظلوم وترفع معنوياته، وتُعين المكسور على النهوض من كبوته، وتزرع الخير بين المضطهدين... لا تستسلم لليأس، ولا تخشى المغامرة... تتحدى المجهول، وتخوض التجارب بروح من العزم والصمود... إنها، بالرغم من صغر سنها، نموذج للمرأة التي أوتيت من الكاريزما ما يجعلها هي المؤثرةَ في محيطها، والصانعةَ للقرارات الحاسمة في اللحظات الحرجة... ولسنا نزعم أنها شخصية مثالية، لا نكاد نصادفها إلا بين الشخصيات الورقية، بل إن واقعنا يحبل بمثيلات لها، ربما بتفاوتات مختلفة، وفي ظروف متباينة... فما أجدرهن اليوم بالتكريم، وبرفع القبعة احتراما لنضالهن، ووقوفهن أمام كل أشكال الاستغلال، والإقصاء، وسعيهن إلى الانتقال من وضعية الضحية المستضعفة، إلى موقع الفاعل المشارك بشرف وجدارة في بناء مجتمع يحترم كل مكوناته، ولا يقصي أي عنصر من عناصره، مهما تكن الأسباب والدواعي...

بعض امتدادات الرواية:

يمكن لهذه الرواية، أن تنفتح على آفاق كثيرة، وتجد لها امتدادات عديدة، لكنني سأكتفي بالوقوف عند أربعة منها فقط:

1 ـ الامتداد الأول: منطقي، ويرتبط خاصة بعنصر التشويق الذي خلقه هذا العمل لدى كل من قرأه... فالجميع يعتبر أن الرواية توقفت عند هذا الحد، لظروف قاهرة، فرضتها جائحة كورونا، واضطرار الشخصية الرئيسة فيها "فتيحة" للخضوع للتعليمات الرسمية التي ألزمت الجميع بالحجر الصحي في البلاد... فبقيت محاصَرة في تطوان، بعيدا عن زوجها "ثيو"، وعن زملائها وزميلاتها في العمل... ويبدو منطقيا أن الرواية لها جزء ثان، أو ربما أجزاء أخرى، حسب تبلور الأحداث، وتطور الشخصيات... فـ"فتيحة" تنتظر مولودا، وأحد أهدافها من النزوح إلى إسبانيا لم يتحقق بعدُ، وهو البحث عن أمها البيولوجية... ولا شك أن الكاتب هو الآن بصدد التفكير في الجزء الموالي، إن لم يكن قد شرع بالفعل في كتابته...

2 ـ الامتداد الثاني: بصري، ويقوم على تشخيص هذا العمل، مسرحيا، أو سينمائيا... فلئن بدا نقله إلى خشبة المسرح تحديا كبيرا، ورهانا صعبا، فإن تحويله إلى شريط سينمائي يبدو، على العكس، ممكنا، بل مرغوبا فيه، سيما وأن المهتمين بشأن الفن السابع، يُرجِعون، في الغالب، هزالة الإنتاج السينمائي المغربي إلى ضحالة السيناريوهات التي تشتغل عليها الأفلام... فها نحن أمام مادة حية وجيدة، وعمل متكامل، ورواية تقدم كل العناصر المطلوبة لإنتاج فيلم مغربي ناجح...

3 ـ الامتداد الثالث: سمعي، وتبرره الطبيعة الحكائية للعمل، والتي تتجلى تمظهراتها الكبرى في تقنية السرد المعتمدة من قِبَل الكاتب، والتي تمتح عناصرَها من أشكال حكائية معروفة، كالقص الحكائي الشعبي (الحكواتي)، وقصص ألف ليلة وليلة، والمقامات... إلخ. كما أن الحامل اللغوي الذي استعمله الكاتب في روايته يُعتبر عاملا مساعدا على تحقيق هذا الامتداد... وقد يسّرت الثورة الرقمية القيام بذلك، على غرار ما نجده في بعض المنصّات الرقمية من كتب مسموعة، تتيح للمتلقي استقبال الكتاب عن طريق قناة السمع، بدلا من القراءة البصرية... ولو تيسّر تحقيق هذا الامتداد لأعطى للعمل قيمة مضافة، سيما إذا كان بصوت المؤلِّف نفسه، وهو المؤهَّل، أكثر من غيره، بحكم تكوينه المسرحي العميق، لتقديم عمله بشكل شفهي جميل، ومؤثر، قد يصبح في متناول الكثير من الذين لا يعرفون للقراءة سبيلا...

4 ـ الامتداد الرابع: لغوي، قد يعطي لهذا العمل إشعاعا كبيرا، على الصعيد العربي، أو العالمي... فالقضايا الأساسية التي تتناولها الرواية، من قبيل البحث عن الهوية، والهجرة السرية، والأمهات العازبات... كلها قضايا إنسانية، ومشاكل معقدة تعاني منها مجتمعات كثيرة، بنسب متفاوتة... وقد كان من رأيي، وأنا أتابع الأجزاء الأولى لهذه الرواية، أن يكتبها المؤلّف بالعربية الفصيحة، وهو متمكن جيد منها... وليس ذلك انتقاصا مني لقيمة العامية المغربية، فأنا أومن بدورها كلغةٍ أمّ في المشهد اللغوي المغربي، ولكنَّ رأيي كان يستند إلى الإشعاع الذي يمكن أن تمنحه العربية الفصيحة لهذه الرواية، حين تجعلها مقروءة على نطاق أوسع، بدلا من حصرها في القارئ المغربي... لكنّ قناعات الكاتب، واعتقاده بأن العامية قد تمنح آفاقا أوسع للتعبير عن مشاعر شخصياته ومواقفها بكثير من العفوية والتلقائية، علاوة على حاجة هذه الوسيلة التعبيرية إلى رد الاعتبار إليها من خلال التأليف بها، كل ذلك جعلني أحترم اختياره، وأعتبر رأيه إضافة نوعية، وقيمة مضافة في الإبداع المغربي، بتلويناته المختلفة، الذي انفتح على كثير من اللغات، وأغناها كمّا وكيفا...

على سبيل الختم:

وفي خضمّ هذا النقاش معه، ورَدَتْ عرَضا فكرة نقل هذه الرواية من العامية إلى الفصيحة... فهل يمكن الحديث فعلا، في هذه الحالة، عن عملية ترجمة، ما دمنا أمام وسيلتين تعبيريتين إحداهما فرع من الأخرى؟ أليس من الأنسب استعمال مصطلح "تفصيح"، عِوضا عن ترجمة، أو تعريب؟ وهل يمكن أن يضيف ذلك جديدا إلى العمل الأصلي، غير جعله في متناول القارئ العربي عموما؟ وهل من اليسير فعلا أن يتم تفصيح هذا العمل؟

لا شك أنه رهان صعب، ومغامرة محفوفة بالمخاطر، سيما إذا استحضرنا الأسلوب السردي المتميز للكاتب، والذي ينظر فيه للحكي الشعبي، المزخرف بالسجع، والمشبَع بالأمثال، والمرصّع بالتعابير الرمزية والبلاغية... وقد تبدو هذه السياقات طبيعية في العامية المغربية، لكنها تطرح إشكالات كبرى لو حاولنا نقلها إلى العربية الفصيحة... فهي ستفقد الكثير من دلالاتها، وتضيّع جملة من عناصرها الجمالية، وتخرج من جلبابها الأصلي... ولقد صدق أمبيرتو إيكو حين وصف ما يحدث في عملية الترجمة "بأنه تفاوض بين لغتين، تتنازل كل لغة، على إِثره، عن شيء ما من تعبيرها اللغوي." ومع ذلك، فإنه من الحيف، في نظري، أن يُحرَم جمهور واسع من الاطلاع على هذا العمل، وأن يكتشف القدرات الإبداعية المتميّزة لمؤلِّفه... وحبذا ترجمة هذا العمل إلى لغات أوروبية، ولا سيما الإنجليزية، والإسبانية... فالأولى تضمن له انتشارا دوليا واسعا، والثانية تقربه من القارئ الإسباني الذي سيجد الكثير من ملامح شخصيته في هذه الرواية، وسيصادف فيها نقط تقاطع كثيرة مع رواية "البيكارس"... وسيقف، دون شك، على أواصر التشابه والقربى بين سكان الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ليس على مستوى السحنة، والعقلية، والطبائع فقط، ولكن أيضا على مستوى الهموم اليومية، والمشاكل الاجتماعية التي توثق الصلة بينهم، أكثر مما تفرقهم...

المصطفى السهلي.