إنَّ الواقعية السِّحْرية لَيْسَتْ تَيَّارًا أدبيًّا يَجْمَع بَين الواقعِ والخَيالِ ضِمْن إطار إبداعي فَحَسْب ، بَلْ هِيَ فلسفة إنسانية مُتكاملة تَرْمي إلى اكتشاف العناصر الغامضة في الواقع المُعاش ، والانقلابِ عليه ، وإعادة إنتاجه أفقيًّا وعَمُوديًّا ، مِن أجل تَحويلِ العناصر الرُّوتينية إلى رُموز عجائبية ، ونَقْلِ الأنساقِ الحياتية مِن الرَّتابة الخاضعة للزمنِ والمكانِ إلى السِّحْرِ السائلِ في التراكيبِ اللغوية العابرةِ للتَّجنيسِ والحُدودِ. وبالتالي، تَصِير الأبجديةُ زمنًا مُتَدَفِّقًا ومَكانًا غامضًا ، يَلِد نَفْسَه بِنَفْسِه، ويتكاثر في آلِيَّاتِ الفِعْلِ الإبداعي ، وأدواتِ التَّعبير الفَنِّي ، فتنتقل الاستعاراتُ البصرية مِن المَلَلِ المَحصورِ في النظام الواقعي المادي الاستهلاكي إلى الدَّهشةِ الباعثةِ للأحلامِ المَكبوتةِ والذكرياتِ المَنسيَّةِ والرَّغَبَاتِ المَقموعة ، فَيُصبح الواقعُ الساكنُ وقائعَ عجائبية مُتحركة شكلًا ومَضمونًا ، ويُصبح الإنسانُ تاريخًا لانبعاثِ الحَيَوَاتِ السِّرِّيةِ مِن أعماقه السحيقة ، ونُقْطَةَ الارتكازِ في عملية الاندماج بين الماضي والحاضرِ والمُستقبَلِ . وإذا صَارَ الإنسانُ تاريخًا مُتَوَاصِلًا بلا قطيعة معرفية ، فإنَّ الوَعْيَ الإنساني سَينتقل مِن التَّكرار القاتلِ لِعُذوبةِ الرُّوحِ وتَدَفُّقِ الشُّعُورِ إلى التَّوليدِ الرُّوحي المُستمر للأحداثِ والوقائعِ . وإذا صارَ الواقعُ سِحْرًا دائمًا بلا انكسار شُعُوري ، فإنَّ بُنية الحضارة ستنتقل مِن كَينونةِ الزَّمَنِ المُستعارِ إلى كِيَانِ الحُلْمِ المُستعادِ .

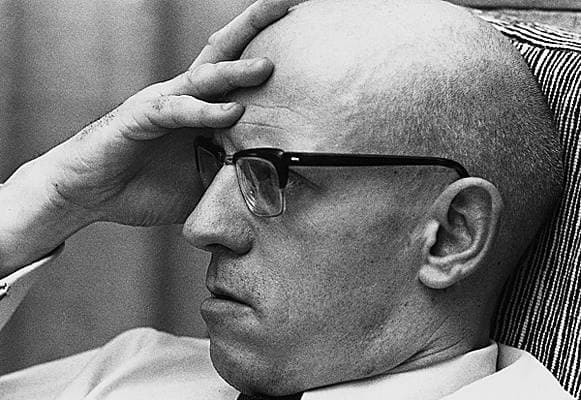

إذا كانَ الإنسانُ هُوَ الساحرَ الذي يُنَقِّب عَن وجهه بَيْن الأقنعةِ ، ويَبحَث عَن الأحلامِ الوَرديةِ في الواقعِ الجريحِ ، فإنَّ الواقعية السِّحرية هي انقلابُ السِّحْرِ على الساحر ، وهذا الانقلابُ لا يَكُون دمويًّا ولا مُتَوَحِّشًا ، لأنَّ الهدفَ مِنْه هُوَ إحلالُ الحِبْرِ مَكانَ الدَّمِ ، وتَتويجُ القَلَمِ سَيْفًا على الأوهامِ لا سَيْفًا على الرِّقَابِ ، وقَتْلُ الوَحْشِ داخل الإنسان ، ولَيْسَ قتل الإنسان . وبالتالي ، يُصبح العملُ الأدبي عمليةَ حَفْرٍ في الأحلامِ الورديةِ والحُلُولِ السِّحْريةِ في رُوحِ الزمنِ وجَسَدِ المكانِ ، ولَيْسَ حاجزًا عسكريًّا بَين الحُلْمِ والكابوسِ ، أوْ نُقْطَة تَفتيش عسكرية في مَسَارِ الفِعْلِ الاجتماعي المُنْدَمِج معَ التجربة الإبداعية الإنسانية . لذلك ، كانت الثقافةُ الحقيقيةُ هِيَ زَمَنَ الخَلاصِ لا زَمَنَ الرَّصَاصِ .