" الكتابةُ انْفتاحُ جُرْحٍ ما " (فرانز كافكا)

مفتتح ..

"كيف يُعقل أن يكون البلد الذي ينتج أكبر عدد من العلماء والباحثين والحاصلين على جوائز نوبل والمستقطب لأذكياء العالم، هو نفسه الذي ينتج أكبر عدد من المشردين" (نقطة الانحدار ـ ص 51)

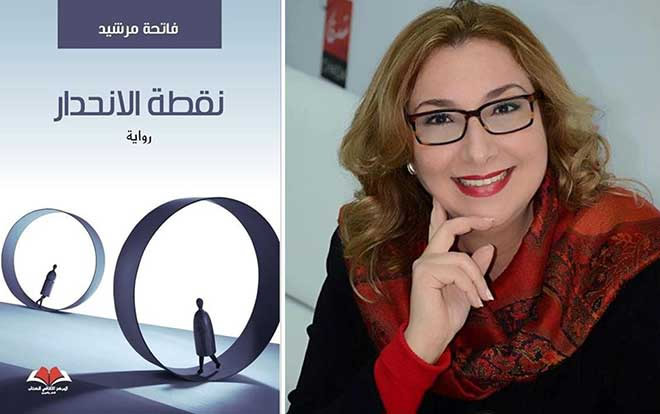

جُرحٌ غائرٌ فينا انفتح، نداريه، نستر عيوبه وأخطاره بمساحيق مختلفة الألوان والأشكال والأسماء، جُرحٌ انفتح على مرأى ومسمع من عالمٍ يغضّ الطرف عنه، يتناساه، يحجِبُه بغربال اللامبالاة وعدم الانتباه والاكثرات، جُرحٌ يتقاسمه العالم، مُتقدِّماً كان، أو في مرتبةٍ ثالثة أو أقل، إلا أن الرواية "نقطة الانحدار"(1)، فتحت الجُرح وتلمَّست أسبابه ودوافعه في بلاد الأحلام الوردية والمال والقوة، وأعملتْ فيه مؤلّفتها، الشاعرة والكاتبة فاتحة مرشيد، مِبضع جرّاحٍ عليم بدواخل النفس البشرية وأسرارها وتقلباتها بين الضعف والقوة والكرامة والهوان وهي تعري حقيقتها، " أمريكا لا تقبل المهزومين.. وحدهم الفائزون لهم مكان في هذه القارة. والقروض لا ترحم إنها تلقيك بضربة على مؤخّرتك خارج بيتك أو ما كان بيتك.." (ص 33).

"نقطة الانحدار"، عنوانٌ لرواية أنيقة توصّلتُ بها شاكرا هذه الالتفاتة الطيبة من الأديبة والشاعرة والطبيبة الأستاذة فاتحة مرشيد بتوقيع لطيف..