التعريف بالكاتب:

محمد الحيرش من مواليد مدينة تطوان سنة 1963، وهو أكاديمي وباحث مغربي. متخصص في اللسانيات والتأويليات، يشغل حاليا منصب أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي. حاصل على دكتوراه الدولة في اللغة العربية وآدابها سنة 2009 بعنوان " تفسير النص وتأويله في علوم القرآن: دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة "، له العديد من الأبحاث والمقالات المنشورة في دوريات ومجالات متخصصة، ويشغل حاليا مدير مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية في كلية الآداب تطوان.التعريف بالكتاب:

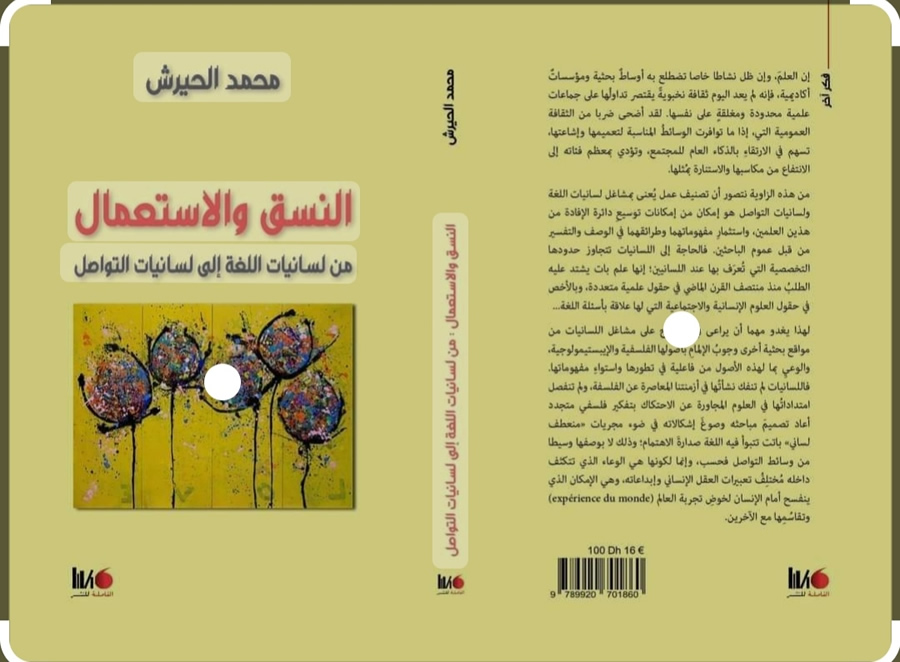

يعد كتاب " النسق والاستعمال " من أهم الكتب التي ألفها الدكتور محمد الحيرش، وهو كتاب صادر سنة 2021 في طبعته الأولى عن دار فاصلة للنشر – طنجة - يقع هذا الكتاب في 332 صفحة، يتضمن بالإضافة للتقديم والفهرس قسمان اثنان وثمان فصول معنونة كالآتي :

- القسم الأول : لسانيات اللغة الأصول النظرية والمنهجية

- الفصل الأول : اللسانيات والنزعة التاريخية

- الفصل الثاني : اللسانيات والنزعة العلمية

- الفصل الثالث : اللسانيات والنزعة الوصفية

- الفصل الرابع : اللسانيات والنزعة المعرفية

- الفصل الخامس: اللسانيات والنزعة الوصفية الجديدة

- القسم الثاني : من لسانيات اللغة إلى لسانيات التواصل

- الفصل السادس : لسانيات التداول

- الفصل السابع : تداوليات الأفعال

- الفصل الثامن : لسانيات الحوار

قراءة مفاهيمية لبعض مفاهيم الكتاب:

لكي نفهم محتوى الكتاب الذي نحن بصدد إجراء قراءة فيه، لابد أولًا من تقديم قراءة لبعض المفاهيم المركزية التي يؤسس عليها الدكتور محمد الحيرش موضوعاته في الكتاب، وهي كالتالي:

أولًا: مفهوم لسانيات اللغة : وهو مفهوم مركزي ضمن هذا الكتاب حيث يعتبرها محمد الحيرش لسانيات علمية صارمة تتعامل مع اللغة بما هي نسق مستقل عن كافة الشروط والملابسات الخارجية التي تحيط به كالذوات المتكلمة أو السامعة، والمجتمع والثقافة، والمقتضيات الزمانية والمكانية. وهي نوعان من اللسانيات: الأولى تعمل الوصف والاستقراء في تقعيد اللغات الطبيعية من جهة، والثانية التي تعمل التفسير والاستنباط ، الأولى تسمى وصفية كما أرسيت مع فرديناند دوسوسير وورثته من البينيويين، والثانية اللسانيات التفسيرية كما طورها تشومسكي وتوسعت مجالات اهتمامها مع أتباع المدرسة التوليدية. كلا النوعين ارتبطا بمقتضيات النزعة العلمية التي نادن في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بوجوب استقلال العلوم بذاتها وتحديد موضوع كل منها، فكان الاهتداء إلى موضوع مستقل تنفرد به اللسانيات ومنهج علمي يضفيان عليها صفة العلمية.

ثانيا: مفهوم لسانيات التواصل : يقصد بهذا المفهوم مختلف التوجهات اللسانية التي تدرس اللغة في تحققاتها التواصلية والاستعمالية، وكذلك تلكم التي تهتم بها في التباسها بالعوامل التي تقف وراء إنتاجها كالتباسها بالفرد أو المجتمع أو بالثقافة وغيرها. والحيرش هنا يميز بين اللسانيات التداولية وبين لسانيات الحوار.

ثالثًا: مفهوم لسانيات الحوار : هو مفهوم يستخدمه للدلالة على اللسانيات كما دافع عنها فولوشينوف والتي تتحدد بوصفها تحققا وممارسة تواصلية جارية. مقترح ظهر في مطلع القرن العشرين من القرن الماضي بالموازاة مع ميلاد اللسانيات العلمية، وفي اشتباك نقدي مباشر معها، وفيه تظهر اللغة ليست موضوعا مستقلا أو مجردا عن شروطه التواصلية ومقتضياته الاستعمالية، بل هي فعالية حوارية وممارسة تواصلية ملموسة.

في توطئة الكتاب:

قبل أن نتحدث حول محتوى الكتاب، لابد في البداية من الوقوف عند التوطئة التي وضعها المؤلف، بحكم أنها تعد الإطار العام الذي يقدم فيه محمد الحيرش تصوره للسانيات، والذي يرصد فيه الأصول المنهجية والابستيمولوجية لعلاقة لسانيات اللغة بلسانيات التواصل. جذير بالذكر أن الحيرش يوضح أن ما دفعه لتأليف هذا الكتاب يعود إلى اعتبارين اثنين : أحدها يتمثل في كون جملة من الكتابات التي تتخذ صيغة مداخل للسانيات لا تقدم في الغالب عن هذا العلم عرضا دقيقا ومقنعا، كما يطبعها التبسيط المخل والمختزل، الأمر الذي جعل اللسانيات تظهر أقرب إلى علم موحد ومتجانس، وهي صورة لا تعكس واقع البحث اللساني في تعدد اجتهاداته المعرفية، ورحابة مرجعياته الكونية.

أما الاعتبار الثاني فيرتبط عنده بتفنيذ اعتقاد شائع يقضي من وجهة نظر بعض الأدبيات بأن لسانيات التواصل هي امتداد للسانيات اللغة، وبأنها حلقة في مسلسل تطور المعرفة اللسانية الحديثة. وهو اعتقاد غير سديد؛ لأن لسانيات التواصل نشأت بجوار لسانيات اللغة وفي اشتباك نقدي معها منذ البدايات الأولى لميلاد اللسانيات العلمية الحديثة، ثم نمن بعد ذلك وتشعبت اتجاهاتها في تقاليد متعددة لسانية أو فلسفية لغوية.

كما يدافع الدكتور الحيرش في تقديمه هذا عن الأصول التعددية للسانيات الحديثة، مبرزا أنها تواترت داخلها مند ولادتها نموذجين نظريين، وبالتالي يستحيل المقايسة بين هذين النموذجين، وبهما تتوضح رحابة اللسانيات وبهما يبرر اختلاف أنظارها، وللاستدلال على الطابع التعددي للسانيات استند الباحث على جملة من الاختيارات المعرفية وهي اختيارات مكنته من خطوة أولى في اتجاه تمييز اللسانيات الوصفية الاستقرائية عن اللسانيات التفسيرية الاستنباطية،. وقد اتاح له هذا التمييز دراسة أكثر النزعات شيوعا في الفكر اللساني الحديث من قبيل : النزعة التارخية، النزعة العلمية، النزعة الوصفية، النزعة المعرفية، النزعة الوصفية الجدية وغيرها، ومنكه أيضا من رصد الأصول الابستيمولوجية لهذه النزعات واستقراء آلياتها المنهجية.

القسم الأول : في الأصول النظرية والمنهجية للسانيات

يتناول الأستاذ الحيرش في هذا القسم أصول اللسانيات الحديثة، ويحلل بعض مرتكزاتها النظرية والمنهجية. وقد حدد الغاية التي يود بلوغها في بيان الطبيعة التعددية للسانيات، في نظره ليس هناك لسانيات واحدة وبصيغة المفرد، بل منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى اليوم تعددت اللسانيات، ففي هذا القرن ظهرت اجتهادات لسانية متنوعة انتقدت اللسانيات التاريخية، أما في القرن العشرين فإلى جانب التصورين البنيوي " النصف الأول من القرن 20 " والتصور التوليدي " النصف الثاني " كانت هناك تصورات لسانية أخرى إلى جانب هذين التصورين. لهذا سيتم التوقف في هذا القسم عند النزعات النظرية الكبرى في اللسانيات الحديثة وهي : النزعة التاريخية، والنزعة العلمية، والنزعة الوصفية، والنزعة المعرفية، والنزعة الوصفية الجديدة.

الفصل الأول : اللسانيات والنزعة التاريخية

يفتتح الحيرش هذا الفصل بالحديث عن اللسانيات التاريخية المقارنة والتي تعود في نظره إلى بداية القرن التاسع عشر، وبالتحديد سنة 1816 حينما أصدر اللساني الألماني فرانز بوب[1]، كتابه " النسق التصريفي للغة السنسكريتية ". ويعتبر الحيرش أن فرانز بوب أرسى في هذا الكتاب اللبنات الأولى للمنهج المقارن في اللسانيات.

فقد أضحى الاهتمام بالمنهج وأسسه العلمية ملازما للبحث اللساني منذ هذه الفترة، وصار ينظر للظاهرة اللغوية على أنها ظاهرة طبيعية يمكن أن تدرس كما الظواهر الطبيعية الأخرى. وصار ينظر إلى اللغة من خلال أصلها الذي تنحدر منه وتقيم به علاقة نسب وقرابة وهو أصل من طبيعة تاريخية وليس من طبيعة غيبية أو أسطورية. لهذا اتجهت اللسانيات التاريخية المقارنة إلى دراسة اللغات بما هي ظوهر طبيعية خاضعة لقوانين التطور ومتصلة فيما بينها بروابط قرابة.

يعتبر الحيرش أن هناك عاملين اثنين ساهما في ميلاد اللسانيات التاريخية المقارنة: أحدهما مرتبط باكتشاف المستشرق الإنجليزي وليام جونز[2] في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وجه التشابه بين أقدم لغة إنسانية " السنسكريتية " وبين لغتين قديمتين أيضا هما الإغريقية واللاتينية الامر الذي قاده إلى افتراض أن هذه اللغات لها جذر مشترك. العامل الثاني يعود إلى هيمنة النزعة التاريخية خلال القرن التاسع عشر، بوصفها نزعة في دراستها للظواهر تعود إلى أصلها التاريخي الذي تولدت منه.

لهذا جعلت اللسانيات التاريخية المقارنة من دراسة اللغة مجالا لرصد مظاهر التطور التي شهدتها على امتداد أحقابها التاريخية وتعاقبها. فالبعد الزمني التاريخي يظل في الوعي اللساني لرواد هذه المدرسة بعدا لصيقا باللغة وغير منفك عنها، لأن اللغة كائن لا يتوقف عن التطور، الأمر الذي يفسر تأثرهم بالنزعة التطورية لداروين " 1809 – 1882 ".

إن الحديث عن اللسانيات التاريخية المقارنة يتطلب منا التمييز بين مرحلتين من تطورها : المرحلة الأولى تلك التي دشنها فرانز بوب، الذي انطلق من الاكتشاف الذي اهتدى إليه وليام جونز وطوره ليجعل منه موضوعا يمكن أن يدرس من الوجهة اللسانية، فاتجه باللسانيات إلى الاهتمام بعلاقات القرابة التي تجمع بين اللغات داخل عائلة محددة وضبطها من منظور مقارن.

بمعنى أن اللسانيات التاريخية المقارنة توسلت بمنهج علمي دقيق زاوجت فيه بين مقتضيات النزعة التاريخية من جهة وبين مقتضيات النزعة التطورية من جهة ثانية. النزعة الأولى قعدت بها للوقائع اللغوية في التباسها بالزمن، وفي النزعة الثانية استوى منهج متاخم لعلوم الحياة ووظفه في دراسة العلاقات القائمة بين اللغات.

المرحلة الثانية : اللسانيات التاريخية الحديثة، ستعرف تطورا بفضل جيل جديد من اللسانيين، وذلك قبل منتصف القرن التاسع عشر بقليل، حيث عمل هؤلاء على تنقيح مناهج اللسانيات التاريخية المقارنة من الآراء غير العلمية، فوجهوا ملاحظات في منهج الدراسة والموضوع والغاية إضفاء قدر من الدقة العلمية على المنهج التاريخي. ومن بين مطوري هذا الأسلوب في الدراسة نجد " ياكوب غريم " بالإضافة إلى " النحاة الجدد " بألمانيا في الربع الأخير من القرن التاسع عش، وأهم ما ميز عمل هؤلاء استناد تفسيراتهم للوقائع اللغوية على قوانين مشتقة من العلوم الطبيعية ومناهجها التفسيرية.

من هنا نستطيع القول أن اللسانيات التاريخية المقارنة لها طرائق خاصة في البحث والدراسة، وهي طرائق تختلف عن طرق البحث في لسانيات القرن العشرين، فاستعارة اللسانيات التاريخية مبادئ العلوم الطبيعية واستثمارها في الدراسة اللغوية لا يعودان إلى ميول واختيارات عابرة بل يمثلان توجها استراتيجيا توخى منه هؤلاء الارتقاء بدراسة التطور اللغوي إلى مرتبة الدراسة العلمية الدقيقة.

الفصل الثاني : اللسانيات والنزعة العلمية

خصص الأستاذ محمد الحيرش الفصل الثاني للسانيات والنزعة العلمية، فاللسانيات في منشئها الحديث هي مولود لنزعة علمية صارمة، تقوم على ضرورة إخضاع كافة الأنشطة والسلوكات التي تصدر عن الإنسان لمقتضيات النظر العلمي الدقيق ولمناهجه الدراسية. فعلى كل دراسة ما لتحقيق العلمية أن تستعير من العلوم الدقيقة مبادئها التصورية وآلياتها الإجرائية؛ وذلك لكون المعيارية العلمية أضحت تتحدد بمقاييس العلم الحق.

لقد مثلث النزعة العلمية أحد أجلى التعبيرات الحداثية عن المكانة التي باتت تسند إلى العقل في تعامله مع الظواهر الطبيعية والإنسانية على حد سواء؛ فعالم الإنسانيات يستطيع مثله مثل عالم الطبيعيات تفسير الانشطة الإنسانية ومعاملتها كأشياء. هذه الفكرة كانت واسعة الانتشار في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ في مجال علم الاجتماع مع ايميل دوركايم الذي دعا إلى النظر إلى الوقائع الاجتماعية بما هي أشياء.

نفس الفكرة نادى بها جون واطسن، الذي جعل من علم النفس دراسة علمية موضوعية للسلوكات الفردية، مشددا على ضرورة إدراج هذا العلم ضمن دائرة العلوم الطبيعية، في نفس الاتجاه سارت الدراسات الشكلانية للأدب الذي قاموا بمقاربة النصوص الأدبية شعرية كانت أم سردية بوصفها موضوعات مستقلة بذاتها ومنفصلة عن عوامل إنتاجها.

يعتبر الأستاذ الحيرش أن أهم نتائج إعمال النزعة العلمية في العلوم الإنسانية هو السعي نحو التخلص من التفسيرات الذاتية، وتبني بالمقابل تصور قادر على توحيد المعارف في خطاب علمي صارم تخلو لغته الواصفة من اللباس والغموض.

وعليه تحددت اللغة في اللسانيات الحديثة كملكة بشرية يشترك فيها كافة أفراد النوع البشري بصرف النظر عما يميزهم من اختلافات ثقافية وحضارية، بصرف النظر أيضا عن كونهم إما منتسبين إلى جماعات ذات لغات وثقافات شفهية، أو منتسبين إلى جماعات أخرى ذات لغات وثقافات مكتوبة.

وإذا كانت اللسانيات الحديثة قد جاءت مستجيبة لمتطلبات النزعة العلمية، فإنها لم تتمكن من الحصول على ذلك الإستقلال إلا بعدما جعل " فيرديناد دوسوسير " من اللغة موضوعا خالصا لها تدرسه في ذاته ولذاته من دون الحاجة إلى ربطه بالأبعاد والاعتبارات غير اللغوية التي تتعلق به. فالاهتداء إلى موضوع نوعي للسانيات كان أول خطوة معرفية قام بها دوسوسير على طريق تأسيسها تأسيسا علميا. فاللغة وفق المنظور العلمي الصرف لا تقبل الرد إلا إلى ذاتها، وإلى مكوناتها النوعية التي تتألف منها.

من بين المعايير التي تشترط في كل ممارسة معرفية تريد ان ترقى بنفسها إلى مرتبة الصناعة العلمية المضبوطة، الاهتداء إلى موضوع محدد ومستقل تشتغل به بدلا من الخوض في كل ما يقبل الملاحظة في مجال بحثها، كما أن تحديد موضوع الدراسة ينعكس في حد ذاته على طبيعة المنهج الذي يصف ذلك الموضوع ويفسره.

بهذا الخصوص يعد ما قدمه " دوسوسير " في كتابه " محاضرات في اللسانيات العامة " استجابة علمية لمطلب إيجاد موضوع مستقل وخالص للدراسة اللسانية فقد أخضع كل ما يتعلق باستعمال اللغة لفحص عميق مكنه من التمييز بين مادة اللسانيات وموضوعها، أي التمييز بين موضوع اللغة التي ينبغي الاهتمام به، ومجموع الأبعاد الفردية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والفيسيولوجية والفيزيائية التي تدخل في تشكيل الواقعة اللغوية.

يرى الأستاذ محمد الحيرش أن دوسوسير تمكن من إعادة بناء تاريخ الفكر اللغوي في ثلاث لحظات كبرى هي : لحظة النحو عند الإغريق، ولحظة الفيلولوجيا عند الاسكندرانيين، ولحظة اللسانيات التارخية المقارنة. ودوسوسير هنا لا يقصد بهذه اللحظات أحقابا تاريخية وإنما لحظات معرفية بارزة في تاريخ الفكر اللساني الغربي. فماهي الملاحظات التي قدمها دوسوسير إلى هذه اللحظات ؟

أ – النحو : تتأسس الدراسة النحوية عند الإغريق على المنطق، وقد اتاحت هذه الدراسة للنحاة ضبط قواعد اللغة الاغريقية والتمييز بين " الصيغ الصحيحة والصيغ الخاطئة " الأمر الذي يجعل النحو الاغريقي في نظر سوسير دراسة معيارية تهتم باللغة المستقيمة تعنى بتجريد القواعد والقواعد والمعايير الاستعمالية المرتبطة بها؛ بعيدة عن الملاحظة والوصف.

ب – الفيلولوجيا : لقد كانت الفيلولوجيا الاسكندرانية دراسة لسانية أخذت على عاتقها مهمة مزجت بين السعي إلى " بناء لغة المؤلفين الكلاسيكيين والتوق إلى حماية اللغة الاغريقية من الفساد "، وعلى هذا الأساس لاحظ دوسوسير أن الفيلولوجيا لم تكن تدرس اللغة الإغريقية في حد ذاتها، بل درستها بغاية التعرف على التاريخ الأدبي والعادات والمؤسسات التي ترتبط بهافهي إذن دراسة خارجية تتخذ من اللغة أداة لمعرفة حضارة القدماء وثاقفتهم وسائر معارفهم، وليست دراسة داخلية تهتم بالبناء المحايث والنسقي للغة.

ت – اللسانيات التاريخية المقارنة : من الملاحظان النقدية التي قدمها دوسوسير إلى هذه اللسانيات أنها ظلت تدرس اللغات بوصفها كائنات تطورية من دون ان تتمكن من الفصل فيها بين ما هو حالات تطورية متعاقبة وما بين حالة سكونية متزامنة تسمح بجرد خصائصها النسقية في برهة زمنية. فما موضوع اللسانيات في نظر سوسير ؟

للإجابة عن هذا السؤال قام سوسير بفحص ثلاث مفهومات وهي اللسان، واللغة، والكلام، وذلك من أجل بيان أي منها يصلح أن يكون موضوعا للسانيات. وقد اعتمد سوسير في فحص هذه المفهومات على إقامة تمييز ابيستيمولوجي دقيق بين مادة اللسانيات وموضوعها فمادة اللسانيات " تتشكل من مجموع التجليات المتصلة باللسان البشري سواؤ تعلق الأمر بالشعوب البدائية أم بالأمم المتحضرة، بالأزمنة القديمة والكلاسيكية أم بأزمنة التدهور والانحطاط، مع مراعاة كافة أشكال التعبير في كل زمن من تلكم الأزمنة ".

وعليه تتحد مادة اللسانيات باعتبارها مجموع الأبعاد التي تدخل في تشكيل الظاهرة اللغوية، إنها هذا الكل المتنافر وغير المتجانس المكون من وقائع متبانية وشديدة الاختلاف. وعلى هذا الأساس كانت اللسانيات قبل سوسير ممارسة معرفية تعنى بدراسة المادة وليس الموضوع، ذلك انها اتجهت إلى دراسة الواقع اللغوي على نحو ما هو معطى دون أن تتمكن من صوغ تصور نظري قادر على التمييز بين ما هو معطى وما هو مبني، ومنه تصبح مادة اللسانيات مقترنة بمفهوم اللسان، لأنه يمثل كلا متنافرا ومختلف الأبعاد. فاللسان يتداخل فيه ما هو اجتماعي مع ما هو فردي وثقافي وتاريخي وفيزيائي وفسيولوجي، ومن ثم لا يصلح أن يكون موضوعا منسجما وخالصا للسانيات.

في مقابل اللسان نجد أن اللغة تنبني بوصفها نسقا مشتركا بين أفراد الجماعة اللغوية، على الإلزام والامتثال العمومي لقواعدها وقوانينها. إنها ملك تتقاسمه الجماعة وتشترك في مواضعاته اشتراكا جمهوريا. أما الكلام ففيه مجال واسع لحرية تصرف الأفراد، وللاختلاف فيما بينهم على صعيد ممارساتهم التواصلية نتيجة الاختلافات التي تميزهم من حيث الجنس " ذكر أو أنثى " او من حيث العمر " طفل او بالغ أو شيخ " أو من حيث البيئة وما يترتب عليها من تباينات لهجية وجغرافية في تأدية اللغة.

يتحدث الأستاذ الحيرش عن التعارضات التي يقيمها سوسير بين اللغة والكلام ويرجعها إلى ثلاث : لعل أولها التعارض بين الاجتماعي والفردي حيث تتحدد اللغة وفق هذا التعارض بما هي مجموعة من المواضعات والعادات اللغوية التي تسمح لفرد ينتسب إلى جماعة ما بالتواصل مع الآخرين والتعايش معهم. ولهذا لا توجد اللغة إلا داخل " كتلة متكلمة " تتخذ ضمنها كل لغة صبغتها الاجتماعية. في حين يعد الكلام نشاطا فرديا يتعلق بالطريقة الخاصة التي يزاول بها المتكلمون لغتهم. فاللغة هي المجال الذي تنتفي فيه أية ممارسة فردية للذوات المتكلمة، لأن وجودها الموضوعي يجعلها مستقلة عنهم ومفصولة عن طرائقهم المخصوصة والمتفاوتة في ممارستها وتأديتها. وبذلك يتحدد الكلام في كل ما له صلة بالأفراد من جهة اختلاف بعضهم عن بعض، ومن جهة حرية اختياراتهم عند انخراطهم في مواقف تواصلية مفتوحة ومتباينة.

التعارض الثاني بين فعل الذاكرة وفعل الإبداع، ذلك أن الذات المتكلمة لا تملك حرية التصرف في اللغة ولا يمكن ان تكون لها ممارسة ذاتية أو حرة فيها. فاللغة ليست وظيفة من وظائف الذات المتكلمة، بل هي نتاج محفوظ بكيفية سلبية في ذاكرة الفرد. إن اللغة في تعريف سوسير مجموعة من أفعال الذاكرة، إنها كنز داخلي أو" مجموعة بصمات مودعة في ذهن كل متكلم " وذلك بصورة أشبه ما تكون بقاموس موزعة نسخه المتطابقة على عدد من الأفراد توزيعا عادلا دون أي دخل من قبلهم في إعداده أو اختياره.

أما التعارض الثالث فهو بين القانون وكيفية استعماله، يعتبر سوسير هذا الأخير أهم ما قامت عليه اللسانيات العلمية، اتبعه تلاميذه من بعده واعتمدوه أساسا للتمييز بين ما هو موضوع حقيقي للسانيات وما هو غير ذلك، فاللغة وفق هذا التعارض هي قانون مشترك بين جميع أفراد الجماعة اللغوية يمتثلون له ويلتزمون باتباعه؛ وبمقتضى ذلك يطرد التواصل بينهم ويحصل التفاعل والتفاهم، اما الكلام فهو الكيفية المخصوصة التي بها يجري تصريف هذا القانون واستعماله فيما لا يعد ولا يحصى من المواقف التواصلية الملموسة.

من هنا يتبين أن اللغة في تقابها مع الكلام هي التي تستجيب للمعيارية المعمول بها في تخصيص موضوعات العلوم المضبوطة. إنها تقبل نوعا من التحديد المنسجم والمستقل الذي بموجبه ترقى إلى موضوع شبيه بموضوعات تلك العلوم؛ وهي إلى جانب ذلك تمثل لكافة التجليات الاخرى لملكة اللسان معيارا نوعيا يتعين معه الاعتماد عليها في بناء لسانيات علمية خالصة لا يداخلها في الاختصاص بموضوعها أي من العلوم الأخرى. أما الكلام فهو الذي يجعل من النسق اللغوي أمرا محسوسا وممكنا، ففي الأفعال الكلامية التي ينتجها المتكلمون تتجسد نسقية اللغة وتغدو واقعا ملموسا.

انهتى سوسير إلى خلاصة واضحة مفادها أن دراسة اللسان تتضمن شقين اثنين، أحدهما جوهري وأساسي ينطلق من اللغة فيتخذها موضوعا خاصا، ويتعامل معها بما هي ظاهرة اجتماعية مستقلة بنفسها ومنفصلة عن الأفراد، والثاني عرضي وثانوي له علاقة بالبعد الفردي في اللسان. لذلك كان البعد الاول في اللسان هو الأكثر أهمية، لأنه حينما ينفرد بموضوع مستقل ومنسجم فهو يؤمن بذلك الشروط المعرفية المطلوبة في بناء لسانيات علمية خالصة ومضبوطة.

وقد قادته هذه الخلاصة إلى التمييز بين لسانيات اللغة ولسانيات الكلام، فاللغة ضرورية للكام كي يتسم بالمعقولية وينتج آثاره، ويكون الكلام أيضا ضروريا بالنسبة إلى اللغة كي تحيا وتغدو واقعا تواصليا محسوسا.

الفصل الثالث : اللسانيات والنزعة الوصفية

يسعى الحيرش في هذا الفصل إلى تقديم تقرير شامل عن ماهية اللسانيات الوصفية، باعتبارها تهتم باللغات الطبيعية من حيث هي أنساق مستقلة إذ تتعامل مع كل لغة على أنها نسق قائم بذاته يشتغل بطريقة لا يقبل معها أن يرتد إلى أنساق اللغات الأخرى أو يختزل إليها. ذلك أن تعدد اللغات وتمايز بعضها من بعض دفعا باللسانيات الوصفية إلى دراسة كل لغة على حدة، ووصف الكيفية التي يشتغل بها نسقها الخاص وينتظم. وعلى هذا الأساس فهي تختلف عن اللسانيات التاريخية وأيضا عن اللسانيات النظرية.

غير أن اللسانيات الوصفية ليست على منهاج واحد في التعامل مع اللغات، فهي تشمل من جهة أولى لسانيات سوسير وما تفرع عنها من مدارس بنيوية، وتشمل من جهة ثانية اللسانيات الأمريكية المتمثلة في اللسانيات التوزيعية لبلومفيلد[3]. واللسانيات التحويلية لزليغ هاريس[4] خلال النصف الأول من القرن العشرين، وتندرج ضمنها في وقتنا الحالي من جهة ثالثة طائفة من التصورات المتفرقة التي تقتنع بأن اللسانيات لم تستنفد بعد مهمتها الوصفية.

وتستند معظم التصورات التي ما زالت تقتنع اليوم بوجاهة المنحى الوصفي في اللسانيات إلى حجة تجريبية مستمدة من الواقع اللغوي تقضي بأن اللغات الطبيعية تضمر من التقعيد النسقي، إن على المستوى الصرفي أو على المستوى التركيبي ما يملي على البحث اللساني في المقام الأول ضرورة توسيع حدود الوصف وتطوير آلياته، ليحيط بما يكتنف أنساق تلكم اللغات من اجل التعقيد وعدم التجانس.

إن المدافعين عن أهمية اللسانيات الوصفية غالبا ما يتخذونها واجهة علمية " نضالية " للاعتراض على هيمنة اللسانيات التوليدية ونقد نزعتها الكونية المغالية في رد التعدد اللغوي إلى وحدة نظرية تتآلف داخلها اللغات وتتطابق. لهذا يتجه الوصفيون المعاصرون إلى اعتماد نظرة واسعة إلى النسق اللغوي تسمح لهم بوصف مظاهر التعقيد التي تنتشر فيه والاهتمام بها. كما يدافع هؤلاء عن أن القول بتعدد اللغات لا يتعارض مع القول بوجود ملكة لغوية كلية يشترك فيها كافة البشر؛ لأن التعدد بالنسبة إليهم مظهر متأصل في اللغات منذ أن بدأ الإنسان استعمال جهازه الصوتي والسمعي في التواصل.

تقوم اللسانيات الوصفية على جملة من المبادئ والمفاهيم، فكيف تتحدد مفهومات اللسانيات الوصفية ؟

تتوسل اللسانيات الوصفية أساسا بالوصف القائم على مبدأ " المحايثة " وهو المبدأ الذي بمقتضاه يلتزم الواصف بالحدود الداخلية للموضوع الموصوف، ولا يتعامل معه إلا بما هو موضوع مستقل بنفسه، ومكتف بمكوناته الذاتية المحكومة بعلاقات لسانية نوعية.

إن هذا المبدأ يعد مبدأ مؤسسا للسانيات الوصفية، فبموجبه تتحدد اللغة بما هي مجموعة من العلاقات الداخلية التي يتعين دراستها بصرف النظر عن كافة المعطيات والعوامل الخارجية المرتبطة بها كالمتكلم، والسامع، وسياقات التواصل، والظروف الاجتماعية والتاريخية، وغيرها. وفقا لهذا المبدأ لا تقبل اللغة التحليل إلا من خلال خواصها الداخلية التي تكون بها بنية مغلقة.

إن الموقع الحيوي الذي يشغله مبدأ المحايثة في اللسانيات الحديثة لا يقتصر على مفهومات دون أخرى، بل يمتد ليشمل إجمالا مختلف المفهومات المستعملة فيها. فهو يقع أولا في أساس التمييز بين مفهومي اللغة والكلام، إذ تتحدد اللغة بما هي نسق محايث ومكتف بذاته، أما الكلام فيعد ممارسة إنتاجية متصلة بالعالم الخارجي وملتبسة بمعطياته وشروطه الواقعية. وبهذا التمييز أقامت اللسانيات الحديثة نظرية قطعية بين بنيات اللغة المتسمة بالمحايثة والانسجام، وبين الممارسة الكلامية المتسمة بتعدد العناصر المندرجة فيها.

إضافة إلى مفهوم المحايثة، نجد مفهوم النسق الذي صاغه دوسوسير كمدخل لتأصيل مفهوم البنية في اللسانيات من قبل تلامذته ومطوريه. وبهذا التأصيل نعتت اللسانيات السوسيرية بأنها لسانيات بنيوية تعنى بدراسة كل لغة طبيعية بما هي نسق أو بنية مستقلة بنفسها ومكتفية بذاتها. فاللغة في لسانيات سوسير هي نسق نوعي لا يقبل الاختزال إلى أنساق لغوية أخرى. لهذا أقر سوسير أن اللغة نسق لا يعرف غير انتظامه الخصوصي، وأن كل إحالة على ما يحيط من الخارج بالنسق لا تكون لها أية أهمية بالنسبة إلى الكيفية التي يشتغل بها وينتظم.

بهذا يتحدد النسق بأنه ما تغدو فيه الاختلافات واقعا قابلا للمجانسة والتنظيم؛ إنه المفهوم الذي توسل به من أجل تنظيم مظاهر الاختلاف في الممارسة اللغوية، وإضفاء طابع الانسجام والانتظام عليها.

كما تعتمد اللسانيات الوصفية في دراسة اللغات الطبيعية على خطوتين متلازمتين : الأولى في جمع المتون اللغوية، وإعدادها إعدادا دقيقا من أجل وصفها وتقعيدها. وتتمثل الثانية في زاوية النظر اللسانية التي ينطلق منها الواصف في دراسة معطيات المتن، وذلك كأن ينطلق من الزاوية الوصفية أو الصرفية أو التركيبية.

ويتحدد المتن بأنه عبارة عن نص لغوي جمعت جمله وملفوظاته من متكلمين مخبرين ينتسبون إلى جماعة لغوية معينة. ويشترط في جمعه وإعداده أن يأتي مستجيبا للمعايير التالية :

ا- التجانس : أي عد الخلط في المتن بين معطيات لغوية متباينة؛ فدراسة ظاهرة لغوية محددة تستدعي من الواصف اللساني أن لا يخلط بينها وبين ظاهرة مجاورة في اللغة نفسها أو في لغة مجاورة.

ب- المثيلية : معيار يستلزم من الواصف عند جرد معطيات ظاهرة من الظواهر اللغوية ألا يكتفي فيها بالتركيز على بعض المعطيات ويهمل الآخر.

ج- الانسجام : هو المعيار الذي تكون به نصوص المتن ومعطياته المستقاة من لغة محددة مفهومة من قبل سائر الذين يتكلمون اللغة نفسها.

من الجدير التأكيد ان المتن يتشكل من مجموعة من الملفوظات مستقاة أساسا من الممارسة الكلامية، وبذلك فهو يطابق الكلام بالمفهوم السوسيري. لكن على الرغم من ذلك، فإن المتن يبقى معطى تجريبيا يسمح للسانيات الوصفية بتجريد وحدات اللغة، وضبط القواعد المستحكمة في علاقة هذه الوحدات بعضها ببعض. وهي العملية التي تجعل من اللغة نسقا مجردا ومتجانسا تمكن الواصف من بنائه انطلاقا من تقعيد المعطيات الكلامية الواردة في المتن، وكشف قوانينها وأشكال الانتظام الداخلي المميزة لها.

كما تستند اللسانيات الوصفية على تصور يقضي بأن اللغة بنية تراتبية تتشكل من مجموعة من مستويات يتدرج فيها الواصف من مستوى لآخر بحسب نوعية العناصر المشكلة لها، وبحسب تفاوتها بين درجات البساطة والتعقيد. فاللسانيات الحديثة سعت إلى صوغ هندسة للغة مصممة تصميما تراتبيا يسمح بالتدرج من الجزء " الصوت " إلى الكل " الجملة " كما نجد في اللسانيات البنيوية.

تنظر اللسانيات الحديثة إلى كل لغة طبيعية على أنها نسق من العلاقات التي تشتغل اشتغالا ذاتيا مستقلا، وقد ميز سوسير بين دائرتين متمايزتين تولد كل دائرة منهما نظاما محددا من القيم، حيث يجعلنا هذا التعارض نفهم على نحو أفضل طبيعة اشتغال كل واحد منهما. وتتحد هاتان الدائرتان في نوعين من العلاقات : النوع الأول مبني أساسا على الطبيعة الخطية للغة، أما النوع الثاني من العلاقات فيحيل على مجموعات من الكلمات توجد خارج العبارة؛ وهذه الكلمات التي تجمع بينها خصائص مشتركة تترابط في الذاكرة وتتخذ شكل مجموعات تسود بينها علاقات متنوعة.

يميز التطور كل اللغات الطبيعية ويمثل شرطا من شروك بقائها واستمرارها؛ فالعربية على سبيل المثال لا يمكن عدها لغة توقفت عن التطور منذ أن جمعها اللغويون الأوائل في بداية عصر التدوين، وتمكن النحاة من وصفها وتقعيدها. إنها لغة تعرف التطور وتتفاعل مع شروطه وأسبابه شأنها في ذلك شأن سائر اللغات.

فلسانيات دوسوسير، افترضت أن التطور يشكل عائقا أم الدراسة المحايثة للغات؛ لذلك فهي لا تعتد إلا بالحدود المغلقة للغة المراد وصفها وتستبعد مختلف الاعتبارات الخاريخية الملابسة لها كالتاريخ، والمجتمع والذوات المتكلمة وغيرها. وعلى هذا الأساس اقترح سوسير مفهومي التعاقب والتزامن لمواجهة إشكال التطور بما هو عائق معرفي أمام الدراسة العلمية للغة، وانتهى إلى ضرورة التمييز بين الحالات السانكرونية المتزامنة والحالات الديانكرونية المعاقبة.

يعد الدليل اللغوي مفهوما مركزيا في اللسانيات، إذ لا يمكن ضبط حدود اللغة ومكوناتها من دون صوغ تعريف دقيق وملازم لهذا المفهوم. لقد انطلق سوسير من نقد التصور القاضي بأن اللغة لائحة من الكلمات المناسبة للأشياء، وذلك من جهة أن هذا التصور يفترض أن الأفكار جاهزة وسابقة في الوجود على الكلمات، ومن جهة ثانية كونه لا يستطيع أن يتبين طبيعة الكلمات هل هي صوتية أم نفسية، إضافة أن هذا التصور يجعلنا نفترض أن العلاقة التي تربط بين الكلمة والشيء مجرد علاقة بسيطة لا تثير أي إشكال.

لهذا فالدليل اللغوي لا يجمع بين اسم وشيء أو بين اسم ومسمى، وإنما يجمع بين صورة سمعية ومفهوم؛ فالصورة السمعية هي البصمة النفسية لهذا الصوت والتمثيل الذي تمدنا به حواسنا، وليست هي الصوت المادي ذا الطبيعة الفيزيائية. الدليل اللغوي هو التأليف بين الصورة السمعية والمفهوم، بين الدال والمدلول، وبموجب هذا التأليف تنتفي كل علاقة خارجية للدليل اللغوي بالواقع الخارجي أو المرجع الذي تحيل عليه، فهو وحدة نفسية داخلية لا صلة لها بالعالم الخارجي.

إن أبرز ما يميز الأنساق السيميائية هو انها أنساق دالة يحدث فيها المعنى انطلاقا من الكيفية التي تشتغل بها الدلائل ويرتبط بعضها ببعض؛ وتبعا لذلك يمكن وصف النسق السيميائي بمجموعة من السمات : كيفية التحقق، مجال الصلاحية، طبيعة الدلائل وعددها، نمط الاشتغال. وانطلاقا من هذه السمات يتعذر وجود ترادف بين نسقين سيميائيين مختلفين حتى وإن كانا يشتركان في بعض العناصر، غير أن امتناع قيام الترادف بين الانساق السيميائية لا يعني أنها تنغلق على ذاتها ولا ترتبط فيما بينها بأية علاقة سوى كونها تتعايش جنبا إلى جنب في مجتمع من المجتمعات.

إن أهم علاقة تنبه إليها بنفنست هي تلك التي تربط الانساق المؤولة والانساق المؤولة، وهي علاقة تنبسط على نطاق واسع بين دلائل اللغة ودلائل المجتمع؛ أي بين اللغة بما هي نسق سيميائي وبين ما ينتجه مجتمع محدد من أنساق سيميائية غير لغوية لسد حاجياته التواصلية وتنظيم معاملاته الحياتية.

يعود اقتراح مفهوم التمفصل المزدوج إلى المدرسة الوظيفية الفرنسية بريادة أندري مارتيني "1908-1999 "، فقد اقترح مارتيني هذا المفهوم لبيان الكيفية التي تنتظم من خلالها اللغات الإنسانية مقارنة بغيرها من اللغات. فاللغات الإنسانية حسب مارتيني تشتغل وفق تمفصلين اثنين : ففي التمفصل الأول تقبل كل تجربة تواصلية أن تحلل إلى مجموعة من الوحدات المتتالية التي تحتوي كل منها على صورة صوتية ومدلول. وتشكل هذه الوحدات مكونات دنيا حاملة لمعنى لا يمكن لأن عبارة أن تستغني عنها. أما التمفصل الثاني فيتحدد في قبول الوحدات الدنيا الحاملة لمعنى إمكان التحليل إلى مكوناتها الصوتية التي تتألف منها.

ارتبط مفهوما التعبير والمحتوى ارتبط هذان المفهومان بالمدرسة الكلوماسيتيكية التي تأسست على يد اللساني الدانماركي لويس يلمسلف " 1899- 1965 " وقامت هذه المدرسة البنيوية على تعميق مساهمات سوسير حول اللغة، وتطوير مقترحاته المتصلة ببناء لسانيات علمية خالصة.

يؤكد يملسف أن اللغة بنية ذات توجهين مترابطين هما : التعبير والمحتوى، فالتعبير يوازي مفهوم الدال عند سوسير، والمحتوى يوازي مفهوم المدلول. على هذا الأساس يتعلق التعبير بالأصوات التي تعتمد عليها الذوات المتكلمة في نقل الأفكار والمعاني وإيصالها إلى الذوات السامعة، أم المحتوى فيخص الطريقة التي تقدم بها هذه الأفكار والمعاني. وقد تبين له أن المفهومين يشملان كل الظواهر والوقائع التي ترتبط باللسان وتدخل في تشكيله؛ أي يشملان على وجه التحديد كل ما يرتبط بمفهومي اللغة والكلام على نحو ما يرد في لسانيات سوسير.

إن اللغة شكل وليست مادة، بهذا الخصوص ينبه يملسف إلى أن الوحدات اللغوية الحقيقية ليست هي الأصوات " التعبير " ولا هي المعاني والأفكار " المحتوى "، وإنما هي العلاقات التي تقوم من جهة أولى بين الأصوات في مستوى التعبير، وتقوم من جهة ثانية بين الأفكار والمعاني في مستوى المحتوى. فهذه العلاقات هي التي على أساسها يتحدد نسق لغة ما في اختلافه وتعارضه مع أنساق لغات أخرى.

يميز يملسف في كل من التعبير والمحتوى بين الشكل والمادة، فمادة التعبير التي يتكفل علم الأصوات بدراسة معطياتها بينما تتعلق مادة المحتوى بأشياء العالم الخارجي كما نتكلم عنها ونحيل عليها في تبادلاتنا اللغوية. وينتهي يملسف إلى أن نسق لغة ما هي أساسا واقع شكلي صرف، إنها مجموع العلاقات المجردة القائمة بين عناصرها في استقلالها عن أي تخصيص صوتي فونيتيكي أو دلالي.

ظهر مفهوم المكونات المباشرة في اللسانيات التوزيعية الامريكية، وهي لسانيات وصفية متأثرة بالنزعة السلوكية كما سادت في بداية القرن العشرين. ومؤداها أن كل ممارسة كلامية هي سلوك من نمط مخصوص. ولما كانت السلوكات الإنسانية تقب أن تلاحظ وتفسر من وجهة نظر علم النفس السلوكي ضمن السياقات التجريبية التي تحدث فيها، فقد تعاملت اللسانيات التوزيعية بريادة ليونارد بلومفيلد " 1887- 1949 " مع الكلام بوصفه سلوكا إنسانيا يقبل أيضا الوصف والتحليل ضمن السياقات اللغوية التي يرد فيها.

من أجل ضبط علاقة فعل الكلام بالأسباب المؤدية إليه وبالنتائج المترتبة عليه استعار بلومفيلد من علم النفس السلوكي مفهوما إجرائيا هو المنبه والاستجابة، الذي سمح له بتحليل السلوكات الكلامية بما هي استجابات مشروطة بمنبهات، وعلى هذا المنوال تتحدد اللغة في اللسانيات التوزيعية بانها منظومة من السلوكات الخاضعة للعلاقات الشرطية القائمة بين المنبهات والاستجابات، وتضطلع هذه اللسانيات بمهمة تحليل كل سلوك لغوي تحليلا موضوعيا بعيدا عن الحدوس التأملية والافتراضات الذهنية التي ليس لها أي مظهر متعين في التحقق التجريبي لهذا السلوك.

ولتحقيق هذه المهمة يتوسل اللساني التوزيعي بطائفة من المبادئ والاجراءات المنهجية من بينها : التراتبية أي أن اللغة بناء تراتبي يتدرج من وصف الجمل والمركبات إلى العناصر البسيطة. والمحايثة أي استبعاد كل العناصر الخارجية عند وصف لغة معينة والاكتفاء بالعلاقات الداخلية. المتن وهو عبارة عن نص لغوي يتضمن مجموعة من الملفوظات الت تنتسب إلى لغة معينة. التقطيع الذي يمكن اللساني من تحديد العناصر ضمن مستوى تحليلي وتمييز بعضها عن بعض.

السياق وهو المحيط الداخلي لجملة من الجمل. التوزيع ويتعلق الأمر بالموقع الذي ترد فيه الوحدات اللغوية داخل الجملة. الطبقة التوزيعية وتدخل تحتها كافة الألفاظ التي تقبل أن تعوض عنصرا في الجملة أو تحل محله. المكونات المباشرة وهي الوحدات التي انتهى اليها اللساني التوزيعي بعد قيامه بعملية تقطيع الجمل المدروسة في المتن إلى عناصرها البسيطة التي تتألف منها.

الفصل الرابع : اللسانيات والنزعة المعرفية

في هذا الفصل يخصص الاستاذ الحيرش حديثه عن ظهور النزعة المعرفية في اللسانيات، والتي ترتبط في نظره بالأعمال النادرة لنعوم تشومسكي[5]، وقد جاءت هذه الأعمال بمقاربة جديدة للغة تختلف في التصور والمنطلقات عن المقاربتين التاريخية المقارنة للسانيي القرن التاسع عشر، والوصفية عند فيرديناند دوسوسير وسائر المدارس البنيوية.

لم يعد الاهتمام اللسانيات حسب النظرية التوليدية، ينحصر في وصف اللغات وتصنيف وحداتها وتكويناتها، بل أضحى ينصب على تفسير أنحاء هذه اللغات وتمثيلها تمثيلا كافيا. وبذلك انعطف مركز الاهتمام في اللسانيات من دراسة اللغة إلى دراسة النحو بوصفه نظرية ممثلة للغة.

من هذا المنطلق يمكن اختصار المسلمات التي تقوم عليها اللسانيات التوليدية في المسلمتين الآتيتين :

- تضطلع اللسانيات بمهمة صوغ نماذج واضحة للغات الطبيعية أي نماذج قابلة للصورنة.

- تقترح اللسانيات التوليدية نظرية تفسيرية للقدرة أو للمعرفة اللغوية للفرد.

تتعلق المسلمة الأولى بتأمين مطلب الصرامة الذي تشترك فيه اللسانيات مع جميع العلوم، ذلك أنه يتعين على الفرضيات العلمية أن تكون تامة الوضوح حتى تستطيع روز تنبؤاتها. فنظرية النحو التوليدي، كانت منذ بدايتها تستجيب لهذا المطلب من منطلق كون كل لغة تولد مبدئيا ما لا ينحصر من الجمل المقبولة نحويا. ومن ثم يجب على أي نظرية نحوية أن تتضمن آلية توليدية قادرة على التنبؤ بكل الجمل الممكنة في اللغة.

أم المسلمة الثانية فبها يتحدد موضوع اللسانيات، وهي التي تسند إلى النظرية تأويلا ومحتوى واقعيين. فالنظرية يجب أن تستخلص الآلية الناظمة لهذه المعطيات والسلوكات. ولما كان السلوك اللغوي للمتكلمين والسامعين يرتكز في أساسه على قدرات ذهنية، فإن اللسانيات تتحدد من هذه الجهة بوصفها علما معرفيا.

من المهم القول أن هذه اللسانيات التوليدية أسهمت في قيام ما يعرف اليوم بالثورة المعرفية، فقد انطلق تشومسكي من مناقشة التصورات السلوكية التي كانت سائدة في اللسانيات حينذاك. وانتقد طرائقها التجريبية في وصف السلوكات اللغوية والنفسية وإرجاعها إلى مجرد سلوكات تخضع للعلاقة الشرطية بين مبدأ التنبيه المرتبط بالأسباب والحوافز الخارجية، مبدأ الاستجابة المرتبط بالسلوكات المتعينة التي تصدر عن الأفراد.

وهو ما ترتب عليه انتقال من دراسة هذه السلوكات وآثارها إلى دراسة الآليات الداخلية الناظمة للفكر والممارسة العملية. ذلك ان المنظور المعرفي حسب تشومسكي لا يعد السلوك وآثاره موضوعا لبحثه، بل يعده شانه شأن عديد من المعطيات مفضيا إلى إمكان تزويدنا بمجموعة من الأدلة حول الأليات الداخلية للذهن وحول طرائق اشتغال هذه الأليات في إنجاز الأفعال وتأويل التجربة.

وبهذا يعتمد المنظور المعرفي مقاربة ذهنية تعن بالمظاهر الذهنية للعالم، وهي مظاهر تأخذ على عاتقها دراسة موضوع واقعي من موضوعات العالم الطبيعي هو الدماغ. وتضطلع بدراسة حالاته ووظائفه، واللجوء تبعا لذلك إلى الاهتمام بالذهن من خلال دمج دراسته في نهاية المطاف ضمن دائرة العلوم البيولوجية.

بناء على هذا نستطيع القول ان اللسانيات قد أفادت من النزعة المعرفية جملة من المكاسب يمكن تحديدها فيما يلي :

- الانتقال بدراسة اللغة من موضوع مستقل يقبل الوصف في حدوده النسقية المغلقة " سوسير " إلى مستوى ملكة بشرية تتخذ عند الإنسان صفة عضو لغوي يمكن دراسته مثلما تدرس سائر الأجهزة البيولوجية الأخرى كالجهاز المناعي أو البصري عند البشر.

- المرحلة الراهنة من البحث في بيولوجيا اللغة لا يمكن الانطلاق إلا من الحالة الأصلية لملكة اللغة المحددة وراثيا، ذلك لأن كل لغة في نظر تشومسكي هي نتاج لتآلف عاملين اثنين أحدهما يتمثل في الحالة الأصلية، والثاني يرتبط بجريان التجربة. وفي هذا الخصوص يمكن تصور الحالة الأصلية على أنها جهاز للاكتساب اللغوي يستقبل التجربة بوصفها دخلا ثم يرسل اللغة بوصفها خرجا ممثلا في الذهن تمثيلا داخليا.

- تعد الحالة الأصلية حالة مشتركة بين جميع أفراد النوع البشري، وهو ما يتلازم معه أن كل فرد يملك نظرية متصلة باللغة التي تكلمها. وهذه النظرية هي من طبيعة نحوية، لأنها تسمح للفرد بتوليد العبارات التي تحتملها لغته.

- بقدر ما تقر اللسانيات التوليدية بان النحو مودع بصورة أو بأخرى في أدمغة الذوات المتكلمة، فإنها تقترح فضلا عن ذلك حسب أحد الدارسين ما يسميه نوعا من الإخراج الواقعي للصورة التي يستوي عليها هذا النحو.

- يتعين على أي نظرية لسانية معرفية أن تفصح عن نفسها بطريقة واضحة تتلاءم مع النماذج العامة للهندسة الوظيفية للذهن أو الهندسة العصبية للدماغ. وهو ما يجعل من نسق قواعد اللغة المستبطنة من قبل المتكلمين موضوعا تختص به اللسانيات المعرفية وذلك من منطلق كونه يشكل مكونا من مكونات الذهن البشري الذي له أساس فيزيائي في الدماغ.

بناء على ما تقدم يتضح أن اللسانيات التوليدية اختطت لنفسها وجهة علمية مغايرة لمجمل التصورات اللسانية التي سادت قبلها، فالنزعة المعرفية انعطفت باللسانيات نحو دراسة اللغة بما هي قدرة ذهنية ضمنية لدى الأفراد؛ أي قدرة تسمح لكل فرد ينتمي إلى جماعة لغوية متجانسة بإبداع ما لا ينتهي من العبارات، وفهم عبارات لم يسبق له أن أبدعها أو ولدها من قبل.

قد إنبنى على هذا الانعطاف أن اللسانيات أضحت جزءا لا يتجزأ من علم النفس المعرفي الذي مثل توجها علميا نقديا قويا ضد النزعة السلوكية المهيمنة في علة النفس طوال النصف الاول من القرن العشرين.

غير أن النزعة المعرفية ستخضع دراسة السلوك لنقد عميق، وستعدل عنه إلى وجهة أخرى ترتب عليها تحولان جوهريان : الأول انعكس على طبيعة الموضوعات نفسها التي يشتغل بها علم النفس، إذ لم يعد هذا العلم يعنى بدراسة السلوكات من اجل ذاتها، بل صار يعنى بالذهن، أي ببنية داخلية لدى الأفراد هي التي يتعين أن يستند إليها في تفسير سلوكاتهم ومختلف أنشطتهم. ووفقا لهذا ارتبط البحث في علم النفس المعرفي لا بالواقع العيني للسلوكات الملحوظة، بل بالواقع الذهني على نحو ما يكمن خلف تلكم السلوكات ويستتر.

أما التحول الثاني فمس في الصميم نظرية الاكتساب التي تقول بها النزعة السلوكية، فبمقتضى الاعتماد على الشروط التجريبية الخارجية المقترنة بالمحيط تبين أن هذه النظرية عاجزة عن الإحاطة بالقدرات التي يكتسبها الطفل خلال مراحل النمو وتفسيرها. إن اكتساب هذه القدرات في جزء كبير منه تابع لبنية ذهنية فطرية غنية، كما أن هذه القدرات في تصور تشومسكي هي أساسا قدرات معرفية كل منها متمايز ومستقل عن غيره من القدرات " اللغة ، الابصار، الحركة..".

وبذلك تتحدد اللغة عند اللسانيات التوليدية مرتبة موضوع مخصوص لاشتغالها وانطلقت منها لتفسير عملية الاكتساب في ظروف اعتيادية يستلزم أن الطفل يولد وهو مزود سلفا باستعداد فطري لذلك.

الفصل الخامس : اللسانيات والنزعة الوصفية الجديدة

يخصص الدكتور الحيرش هذا الفصل للوقوف على أحد التصورات اللسانية المندرجة فيما نصطلح عليه بالنزعة الوصفية الجديدة، وهو التصور الذي أرسى دعائمه المهندي وعالم اللغة الفرنسي موريس كروس[6]. منذ نهاية الستينات واستمد مبادئه وأصوله من اللسانيات التوزيعية التحويلية التي تلقاها من زليغ هاريس أستاذه في جامعة بنسلفانيا.

إن أبرز ما يميز هذا التصور الوصفي الجديد مقارنة بالتصورات الصادرة عن النزعة الوصفية المقترنة بميلاد اللسانيات الحديثة هو إفادته اولا من التنامي الذي عرفته اللسانيات في النصف الثاني من القرن العشرين. واستثماره ثانيا مكتسبات عدد من العلوم المجاورة لها كالهندسة الإعلامية التي تسمح بمعالجة دقيقة وملائمة للمعطيات اللغوية.

يتجه المشتغلون بهذه اللسانيات إلى بناء معاجم نحوية أو تركيبية للغات الطبيعية انطلاقا من تجميع المعطيات في قواعد بيانات موسعة، وفحص كل معطى منها في علاقته باستعمالاته التركيبية وصياغاته التأليفية المختلفة التي يعرفها داخل اللغة المدروسة. كما يستندون إلى فهم خاص للمعجم يقضي بأن مداخله ليست مجرد كلمات، وإنما هي استعمالات تركيبية.

إن أهم مسلمة نستخلصها من هذا الكلام هي أن كلا من المعجم والتركيب يوجدان في علاقة تلازم، وأن الواحد منهما لا يستقل بنفسه عن الآخر ولا يغنى عنه. فمعاني المداخل المعجمية مقيدة بورودها في سياقات أو استعمالات تركيبية محددة، الامر الذي يغدو معه الاستعمال معيارا حاسما يخضع له تصنيف المداخل في المعجم.

القسم الثاني : من لسانيات اللغة إلى لسانيات التواصل

يتحدث الحيرش في هدا القسم عن القضايا التي تعرف في التقليد اللساني، بلسانيات التواصل، وهي لسانيات مرنة متعددة الواجهات تهتم بكل الأبعاد التي تدخل في تحديد اللغة بما هي واقعة تواصلية. فإذا كانت لسانيات اللغة تأخذ على عاتقها دراسة الحدود الداخلية للأنساق اللغوية وتهتم بوصف أنماط اشتغالها وصيغ انتظامها، فإن لسانيات التواصل تنصرف إلى دراسة اللغة على نحو ما تحدث وتتحقق في مجريات الممارسة التواصلية. ذلك ان الشروط العامة التي تدخل في جريان اللغة وتحققها من قبيل : الذوات المتكلمة، والاعتبارات الإجتماعية والثقافية، والسياقات الزمانية والمكانية وغيرها جعلتها لسانيات التواصل في صدارة اهتمامها وأدمجتها في كل وصف للأحداث اللغوية المتعينة تجريبيا في حيز الفعل والممارسة. وعليه فلسانيات التواصل تتعامل مع اللغة بما هي حدث محقق يجري ويتحيز في فضاءات تواصلية وتداولية مختلفة.

الفصل السادس : لسانيات التداول : الأصول اللسانية والفلسفية

تعد التداوليات مبحثا من مباحث لسانيات التواصل يهتم بدراسة اللغة في علاقتها بالطبقات المقامية التي تتحقق فيها. إنها مبحث ناشئ ما فتئ المشتغلون به يسعون إلى تطويره وإغنائه ليصل إلى تخصص قائم بنفسه ومستقل بحدوده، ومنفرد بموضوعاته.

التطورات المتسارعة في الدراسات التداولية المعاصرة تكشف عن سير حثيث نحو تداوليات تعددية في منطلقاتها التصورية والمنهجية، وهذا راجع إلى تباين الأصول الفلسفية والمعرفية التي انبثقت منها من جهة، ومن جهة ثانية إلى تنوع الموضوعات التي تدرسها وتهتم بها. فهي موضوعات ليست من عينة واحدة، إذ منها ما يتعلق بالوضع الذي تشغله الذوات المتكلمة في اللغة، ومنها ما يتعلق بالوضع العملي الذي بمقتضاه يكون القول فعلا وإنجازا لفعل ما، ومنها ما يعود إلى الطبيعة الحوارية للغة.

ومع تنوع الموضوعات نجد انفسنا نتعامل مع تداوليات بصيغة التعدد تعمد كل واحدة منها إلى تناول زاوية معينة من زوايا جريان اللغة في حيز التواصل، والكشف عن خبراتها المختلفة بالعالم وامتداداتها الحيوية في سياقاته ومقتضيات أحواله. فتداوليات الأفعال تدرس اللغة من الجهة التي تكون بها عبارة عن أقوال تؤدي أفعالا محددة، وتداوليات الحوار تعنى بإبراز البعد الحواري للغة إما من خلال النظر في أسسه المنطقية وإما من خلال إرجاعه إلى محدداته النفسية والاجتماعية والثقافية.

وإن كان لهذا الوضع التعددي من أسباب تفسره، فهي تكمن بالأساس في أن التداوليات أكثر التخصصات رحابة وسعة، وأشدها انفتاحا على كل ما يمت بصلة إلى اللغة من أبعاد فردية واجتماعية وثقافية وزمنية وغيرها. فهذه الأبعاد تمثل جميعها قرائن سياقية عامة من دون استحضارها لن يستقيم الوصف التداولي للخطابات، ذلك أن هذا الوصف يتعامل مع الخطاب على أنه علاقة بين مكونين يلتبس أحدهما بالآخر؛ مكون لغوي يتحدد في العناصر اللغوية، ومكون مقامي يشمل مختلف العناصر غير اللغوية التي تسهم في بناء الخطاب.

للفظ براغماتيك pragmatique استعمالات شتى منها على وجه الخصوص أخذ الوقائع بعين المراعاة والتعامل معها بحسب ما تتعين به في الواقع. ومنها كذلك الاحتراس من النظريات والميل إلى اعتبار المعطيات في عينيتها وواقعيتها. إن الدراسة البراغماتية للغة هي دراسة تهتم بالعبارات اللغوية على نحو ما تستعمل وتتحقق في التواصل، إنها دراسة للكيفيات التي يستعمل بها المتخاطبون هذه العبارات للوفاء بأغراضهم وحاجاتهم التواصلية المختلفة. وهناك بعض التداوليين الذي يعرفونها بأنها " تدرس المميزات النوعية التي تشهد في اللغة على نزوعها الخطابي " أي تدرس ما تنطوي عليه اللغة من آليات تواصلية وما تمتاز به من خاصيات استعمالية تتكشف منها طبيعتها الخطابية والتداولية.

من الناحية التاريخية أول من استعمل كلمة تداوليات هو السيميائي والفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس، وقد استعملها في دراسة أصدرها سنة 1938 حول " أسس نظرية الدلائل " التي ميز فيها بين ثلاث أبعاد تنتظم السيرورة السيميائية وهي : البعد التركيبي والدلالي والتداولي. فالبعد التركيبي يندرج عنده ضمن الدراسة الصورية للغة أي " دراسة العلاقات التركيبية التي تقوم بين دلائل وأخرى بمعزل عن ارتباط هذه الدلائل بالأشياء الخارجية أو ارتباطها بمستعمليها ". ويتحدد البعد الدلالي في دراسة علاقة الدلائل اللغوية بالأشياء والموجودات التي تعينها أو تحيل عليها في العالم الخارجي. أما البعد التداولي فيدرس علاقة الدلائل بمستعمليها.

غير أن هذا لا يعني أن الاهتمام التداولي باللغة لم يظهر إلا معه تشارلز موريس، بل كان هذا الاهتمام واردا قبله ويكفي أن نرجع على سبيل المثال إلى أعمال فولوشينوف في العشرينات لنجده يولي عناية خاصة لمجموعة من الموضوعات والقضايا التي تدخل تحت مجال الدراسة التداولية للغة كتصوره المنفتح للطبيعة الحوارية والتفاعلية للغة.

كما تتحدد معاني العبارات اللغوية من وجهة الدلاليات في ارتباطها بشروط صدقها، فمتى وقعت الاستجابة لهذه الشروط كانت العبارة صادقة، ومتى انتفت تلك الشروط كانت العبارة كاذبة؛ فالعبارة الآتية : " الجاحظ هو مؤلف كتاب البخلاء " هي عبارة صادقة، لأن العلاقة الجامعة بين الجاحظ وكتاب البخلاء هي علاقة ملكية فكرية يثبت بها أن الجاحظ هو مؤلف كتاب البخلاء، ومن تم فشروط صدق هذه العبارة كامنة في تمثيلها كون الجاحظ هو صاحب كتاب البخلاء وليس غيره. أما إذا غيرنا العبارة بعبارة أخرى : " الجاحظ هو مؤلف كتاب دليلة ودمنة " فإن شروط الصدق تنتفي فتغدو العبارة كاذبة، لأن ملكية كتاب كليلة ودمنة ترجع إلى ابن المقفع وليس إلى الجاحظ.

من هنا يمكن القول أنه يوجد بين معنى عبارة ما وشروط صدقها رابط قوي يسمح للدلاليات بأن تكون مبحثا لسانيا يدرس علاقة الكلمات بالأشياء، أو بنحو أعم يدرس علاقة اللغة بالعالم. فإذا ما انطلقنا من أن معنى عبارة ما ليس سوى محتوها التمثيلي، فإن ما سيترتب على ذلك هو أن معنى العبارة وما تمثله في العالم الخارجي وجهان متطابقان، وبمقتضى حصول هذا التطابق أو عدم حصوله تكون العبارة إما صادقة أو كاذبة .

أما التداوليات فتهتم في مقابل هذه بدراسة الاستعمالات المختلفة للمعنى من قبل الذوات المتكلمة، ذلك أن الموقع المعرفي للتداوليات ضمن خطاطة تشارلز موريس يجعلها في تقابل مع علم التركيب والدلالة " الدلاليات ". إن التداوليات إذن تدرس علاقة الدلائل اللغوية بمستعمليها.

وعلى هذا الأساس تنشغل التداوليات بالتبادل اللغوي من حيث هو ممارسة اجتماعية، أي من حيث هو نشاط تذاوتي يقوم بين ذوات متكلمة وأخرى سامعة. إنها تدرس ما تصنعه هذه الذوات بالكلمات أثناء استعمالها لها شروط مقامية متباينة ومتفاوتة.

وترتيبا على هذا التمييز يمكننا الحديث عن المعنى بالمفهوم التداولي، وعن المعنى بالمفهوم الدلالي، فعبارة ما لا تمثل حالة من الحالات أو وضعا من الأوضاع الخارجية فحسب؛ إنها تعبر أيضا عن مقاصد الذوات المتكلمة وأفكارها وانفعالاتها، وتثير أيضا لدى الذوات السامعة أفكارا وانفعالات وردود أفعال.

وهكذا فالمعنى التداولي مرتبط بالمقام التلفظي الذي يتحقق فيه، وهو استنادا إلى هذا متحول تبعا للتحولات والتغيرات التي تشهدها المقتضيات المقامية من تلفظ إلى آخر. فالعبارة : "سينجح زيد في امتحان نهاية السنة " ليست هي ما تهم في حد ذاتها الواصف التداولي، بل ما يهمه هو الكيفية التي استعملت بها في مقام تلفظي مخصوص؛ وذلك كأن يؤدي المتكلم هذه العبارة بنبرة الواثق من نجاح زيد لمعرفته بكده واجتهاده، أو كأن يؤديها بنبرة ساخرة تفيد عكس المعنى الظاهر لمعرفته بكسل زيد وضعف تحصيله.

ومن اجل إقامة فرق واضح بين موضوع الدلاليات وموضوع التداوليات توسل بعص التداوليين بالتمييز الذي انتهى إليه الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرس بيرس في مجال السيميوطيقا بين الدليل النمطي والدليل الاستعمالي، فإذا كان الدليل النمطي كيانا مجردا يجمع ما تشترك فيه مختلف الاستعمالات والأحداث اللغوية التي تجسده، فالدليل الاستعمالي يجسد التحققات الاستعمالية المتفاوتة للدليل الأول في مقامات تلفظية مخصوصة، وعليه يكون مجال المعنى التداولي هو مجال التحققات الاستعمالية لكل عبارة أو لكل دليل نمطي في مقامات مناسبة.

ينتظم فلسفة اللغة توجهان بحثيان على الأقل: أحدهما يعنى بالدراسة الخارجية للغة، وهي دراسة يتم التركيز فيها على علاقة اللغة بموضوعات مغايرة كعلاقتها بالفكر، أو التاريخ، أو الثقافة، أو غيرها. فاللغة في ذاتها لا تكون موضع استشكال بالنسبة للفيلسوف، بل إن ما يهمه في دراستها هو العلاقات التي تقوم بينها وبين الأبعاد والأشياء الخارجية. أما التوجه الثاني فيهتم بالدراسة الداخلية للغة، إذ فيه تغدو اللغة في حد ذاتها موضوعا للبحث والتقصي الفلسفيين. وتعد الفلسفة التحليلية أبرز ممثل لهذا التوجه، ذلك أن هذه الفلسفة قامت في منطلقاتها على تطوير جملة من التصورات التي جاء بها فلاسفة الوضعية المنطقية من امثال موريتز شليك وأوطو نويرات ورودولف كارناب، كما قامت على استلهام أعمال كل من برتراند راسل ولودفيغ فيتغنشتاين، وجورج إدوارد مور.

نتيجة لتأثير الأفكار الجديدة للوضعية المنطقية في الفلاسفة التحليليين، فقد دافعوا عن أن جزءا كبيرا مما كتب في الفلسفة ليس خاطئا، وإنما خال من المعنى ويحكمه استخدام سيء للغة الجارية. فساد الاقتناع في الفلسفة التحليلية بأن مبحث فلسفة اللغة يمكن أن يقود إلى تفسير فلسفي للفكر. وهو التفسير الذي توسلت فيه منذ البداية بالأليات الجديدة للمنطق، وحللت في ضوء معاييره عبارات اللغات الطبيعية والاصطناعية على حد سواء.

وقد استند الفلاسفة التحليليون في هذا الخصوص إلى كتاب مبادئ الرياضيات لكل من راسل وواتهيد، فتحليل اللغة في هذا الكتاب يعتمد النموذج المنطقي الرياضي الذي يختزل اللغات الطبيعية أو الصورية إلى لغة مثال أساسها الوضوح والشفافية, هذه اللغة المثال هي لغة نسق منطقي شفاف وواضح ذي مفردات وقواعد تركيبية سليمة، وإليها تعود كل اللغات التي ينشغل بها المناطقة ومن ضمنها اللغة الجارية. غير أن هذه اللغة في نظر الجيل الأول من التحليليين شديدة الغموض والتعقيد.

لقد استلهم الجيل الأول من فلاسفة التحليل كتاب مبادئ الرياضيات فتعاملوا مع كل اللغات طبيعية كانت أو اصطناعية على أنها تستند إلى أنساق منطقية، ويتعين أن تختزل هذه الأنساق في نسق نموذجي أو مثالي هو النسق المنطقي الرياضي، وأن تقوم في ضوء معاييره وحدوده، الأمر الذي قادهم إلى رد تعدد اللغات إلى وحدانية منطقية تقضي بأنه متى استجابت إحدى اللغات لمعايير الوحدانية كانت عباراتها حاملة للمعنى.

غير أن الجيل الثاني من فلاسفة التحليل بدءا من النصف الثاني من القرن العشرين، سيبدأ في انتقاد الفكرة القائلة بالوحدانية المنطقية للغات، وسيتخلى عنها ليدافع عن تعدد الأنساق المنطقية لكل اللغات الطبيعية والاصطناعية، وعن استحالة اختزال بعضها عن بعض. ويعد جون أوستين أحد أبرز من أسهم في التخلي عن تلك الفكرة والانقلاب عليها من خلال :

- التعامل مع اللغة استنادا إلى منطقها الخصوصي وليس باختزالها إلى لغة المنطق كما يقدمها كتاب مبادئ الرياضيات.

- الإقلاع عن النظرة السلبية إلى اللغة العادية والتوجه نحو تجلية طبيعتها المراسية واستكشاف أبعادها التداولية.

- الانعطاف من القول بالأحادية اللغوية إلى القول بالتعدد.

يتحدث الأستاذ الحيرش أيضا في هذا الفصل عن المقام من وجهة النظر التداولية، ويعتبره مقوم من المقومات الداخلية للغة وليس مجرد وعاء خارجي تحيل عليه هذه الخطابات او تتطابق معه. إن نظرة كهذه للمقام وإلى علاقة اللغة بالعالم الخارجي، على نحو ما هيمنت عند الوضعية المنطقية والرعيل الأول من فلاسفة التحليل، اعترضتها انتقادات عديدة يجمع بينها أن اللغة ليست تصويرا شفافا لأشياء وموجودات خارجية ولا وصفا لحالات ساكنة؛ إنها ما فيه تخوض ذوات متكلمة منتسبة إلى مجتمع لغوي محدد تجربة العالم وتتقاسمها بعضها مع بعض.

فاللغة تضمر هذه التجربة وتكثفها في دواخلها، إذ لا يتأتى فهم معاني الخطابات إلا بإعادة بناء السيناريوهات المقامية الممكنة التي بها يكون كل خطاب حدثا جاريا في العالم ومندرجا في صيرورته.

لهذا ينظر إلى المقامات من الوجهة التداولية على أنها مسالك موصلة إلى فهم المعاني وتأويلها؛ وباستبعادها تعزل اللغة عن ارتباطاها الوثيق بمختلف مناحي الحياة، وتبتر كل صلة لها بتجربة العالم على نحو ما تخوضها الذوات اللغوية وتشترك في تجليات تحققها.

فمن وجهة نظر لسانيات التلفظ استطاع بنفنست أن يميز بين نمطين من حدوث المعنى في اللغة أحدهما سيميائي والثاني دلالي. فالنمط السيميائي يرتبط بالدلائل اللغوية من حيث هي وحدات يمتاز بعضها من بعض داخل النسق بملامح تمييزية دقيقة. أما النمط الدلالي فيتصل بالكيفية التي تستحيل بها اللغة إلى خطابات محققة في العالم وممتدة فيه. ويحدث المعنى في النمط الأول داخل نسق سيميائي مغلق ومفصول عن كل إحالة على العالم الخارجي، ويحدث النمط الثاني داخل خطابات تحيل على العالم وتلتبس به.

على هذا الأساس عمد بنفنست إلى إدراج كل ما يرجع إلى المقام داخل النمط الدلالي : لأن اللغة في التلفظ توجد مستعملة للتعبير عن علاقة ما بالعالم...ومن ثم تشكل الإحالة جزءا مندمجا في التلفظ. إذ لا يمكن أن نتحدث عن حدث التلفظ إلا إذا توفرت له شروط ومقتضياته المقامية. وأهم هذه الشروط ما يتصل بالذوات المتكلمة والسامعة، حيث أن حضور المتكلم في تلفظاته يجعل كل حال من أحوال اخطاب يشكل مدارا داخليا للإحالة، ومنه ينفتح هذا التلفظ أو ذلك على العالم ويتحقق فيه.

إن الخطاب في التحديد التداولي يتكون من شقين لا ينفصل أحدهما عن الآخر: شق لغوي، وشق مقامي. ولذلك لا يتعلق الأمر عند بنفنست بثنائية يعكس فيها أحد الطرفين الآخر ويصوره، وإنما يتعلق بعملية التلفظ وبما تستلزمه من اعتبارات تنتقل بها اللغة من حيز التجريد إلى حيز التحقق؛ أي تنتقل بها من كونها نسقا مجرا إلى كونها خطابا متحققا.

وهكذا انصرف كل مبحث من مباحث التداوليات إلى التعامل مع المقام على نحو ما هو جزء مندمج في الخطاب ومضمر في بنيته. فأوستين على سبيل المثال يتصور في مبحث تداوليات الأفعال أن احد معايير ضبط الملفوظات الانجازية وتمييزها من الملفوظات الوصفية هو أن تكون محققة وجارية في مقامات مناسبة. إذ بانتفاء هذا المعيار ينتفي من الملفوظ أيضا أي بعد إنجازي.

للحديث عن الموقع التداولي الذي تشغله الذوات المتكلمة في الممارسة اللغوية يلزم أخذ الفروق القائمة بين لسانيات اللغة ولسانيات التواصل بعين الاعتبار؛ فإذا كانت لسانيات اللغة تتعامل مع اللغات على أنها أنساق منغلقة على ذواتها ومستقلة عن كافة الشروط والملابسات الخارجية التي تحيط بها، فإن لسانيات التواصل تنفتح على هذه الشروط وتتعامل معها على أنها مقومات تحقق كل لغة وجريانها في حيز المراس. لذلك يجب البحث عن الموقع التداولي للذوات في لسانيات منفتحة تسند إلى العلاقات التي تقوم بين هذه الذوات محتوى جوهريا تستبين بها فعاليتها التواصلية في تبادلاتها اللغوية المختلفة.

إن أبعد ما استطاعت لسانيات اللغة أن تنتهي إليه، وهي تدرس التواصل اللغوي، هو ما تجسد في الخطاطة التياقترحها رومان جاكوبسون والقاضية بإسناد وظيفة محددة إلى كل طرف من أطراف العملية التواصلية. فالرسالة حين تكون مرتبطة بالمرسل يعبر فيها عن مشاعره الخاصة وعن انفعالاته وما يجيش في خاطره، فإنها تؤدي وظيفة تعبيرية انفعالية.

وحين تكون الرسالة مرتبطة بالمرسل إليه كأن يسأل المرسل او يناديه أو يأمره فأنها تؤدي وظيفة طلبية. وإذا كانت الرسالة متعلقة بالسياق الخارجي كأن تحيل على شيء ما أو تصف وتعينه تؤدي وظيفة تعيينية معرفية أو إحالية. أما إذا كان الغرض من الرسالة ربط الاتصال فإنها تؤدي وظيفة لغوية. وإذا كانت الرسالة منصبة على سنن اللغة تصف قوانينها وتجر قواعدها كما الأمر في النحو وعلوم اللغة كانت وظيفتها ميتالغوية، في حين إذا كانت الرسالة متعلقة بذاتها كما في أجناس الادب كانت وظيفتها شعرية.

لا شك أن هذه الخطاطة تبقى لها أهميتها النظرية والإجرائية من داخل لسانيات اللغة، ويطوع مفهوماتها الواصفة لتنطبق على تعلق كل وظيفة من وظائف اللغة بطرف مناسب من اطراف العملية التواصلية. لعل الغاية من الوقوف على الخطاطة التواصلية لياكوبسون هي أن نبين من خلالها كيف ندرس التواصل في لسانيات اللغة وكيف ينبني على محددات نسقية لا تمت بصلة إلى الطابع التفاعلي للممارسة اللغوية. بينما تنفتح لسانيات التواصل في مقابل ذلك على الاعتبارات الواقعية لهذه الممارسة، وتهتم بمحددات التداولية. وبناء على ذلك سنتوقف عند الهوية التفاعلية للغة في ثلاثة اقتراحات من لسانيات التواصل : أولها يندرج تحت لسانيات التداول، والثاني يندرج تحت لسانيات التلفظ، والثالث تحت لسانيات الحوار.

اتجهت المقاربة الفلسفية المنطقية لبول غرايس 1913-1988 إلى الكشف عن المنطق الخصوصي الذي ينتظم التفاعل اللغوي بين الذوات في الممارسة التواصلية؛ فقد انصرف ببحثه في منطق الحوار إلى الإسهام في تطوير الأسلوب التحليلي الجديد الذي أخذ يقضي لدى أقطاب هذا الجيل بوجوب تحليل عبارات اللغات الطبيعية استنادا إلى منطقها الخصوصي، وليس استنادا منطق العلم. وعلى هذا الأساس افترض غرايس أن منطق الحوار ينهض على ثلاث دعامات تتحدد في:

- معاني العبارات اللغوية

- والسياق الداخلي والخارجي لكل عبارة.

- وفي مبدأ التعاون بين الذوات المتفاعلة.

فالدعامة الأولى والثانية متغيرتان بحسب المقتضيات العامة والخاصة التي تقف خلف عملية التبادل الحواري، في حين تعد الدعامة الثالثة دعامة منطقية ثابتة تنهض على منظومة من المبادئ والمسلمات التي على منوالها يجري الحوار، واستنادا إليها يحصل التفاعل بين الذوات المتحاورة.

ينطلق غرايس من مبدأ التعاون هو بمثابة مقتضى عام يتفق عليه المتحاورون عادة كلما اندرجوا في حوار من الحوارات، ويسلمون به في علاقتهم التفاعلية بعضهم ببعض. ولذلك ارتأى أنه مبدأ يقبل أن يتفرع إلى أربع مقولات تقع تحتها جملة من المسلمات التي تتوافق مع مبدأ التعاون. يقول غرايس في هذا الخصوص : "أصطلح على هذه المقولات تبعا لكانط مقولة الكلم، ومقولة الكيف، ومقولة العلاقة، ومقولة الكيفية" .

من هنا يبدو أن مقاربة غرايس لمفهوم الاستلزام هي مقاربة تأخذ على عاتقها بناء منطق تداولي للحوار تكفل مبادئه ومسلماته الإحاطة بالعبارات اللغوية لا في أبنيتها الدلالية المجردة وإنما في تحققاتها واستعمالاتها السياقية المتفاوتة.

ينطلق بنفنست في مقالته " عن الذاتية في اللغة " من مساءلة المرتكزات الفلسفية التي يقوم عليها الإدراك العقلاني الحديث للذات، وذلك في ضوء معرفة لسانية منفتحة تسعى إلى توسيع مفهومات اللسانيات العلمية وتطويع صرامتها بما يمكنها من إعادة تحديد ماهية الذات وموقعها الذي تشغله في اللغة. وترجع أهمية تصور بنفنست إلى كونه اعاد النظر في ماهية الذات اللغوية بما هي ذات فاعلة متحيزة في المكان والزمان، وليست ذاتا ساكنة خاضعة لمستلزمات التجريد النسقي التي تقضي بها مفهومات اللسانيات العلمية.

سنتوقف عند الانشغالات البارزة في مقالة بنفنست التأسيسية حول الذاتية في اللغة وهي انشغالات يمكن أن نستخلص منها الأفكار التالية :

- لا يمكن أن نجد في العالم إلا أنسانا متكلما، إنسانا يتكلم مع إنسان آخر، فاللغة بعد مكون لهوية الإنسان، وهو لا يتحدد ولا يتشكل من حيث كونه ذاتا إلا في اللغة وبواسطتها.

- لا يستقيم إدراك الذات في اللغة إلا بالتقاطب، ذلك أن الذوات اللغوية توجد في تفاعل مستمر بعضها ببعض، وأن المتكلم وهو يزاول فعل التكلم يكون كلامه موجها إلى مخاطب تجمعه به أواصر الانتماء إلى جماعة لغوية ما.

- يستحيل فصل اللغة عن تقاطب الذوات وتفاعل بعضها عن بعض، إذ ليست الممارسة التواصلية سوى تجل تداولي مباشر لذلكم الشرط على نحو ما هو ناظم للعلاقة بين الذوات في لغة من اللغات.

- تتوسل اللغة بمجموعة من القرائن والصيغ اللسانية من أجل تجسيد التفاعل بين الذوات اللغوية.

- تمثل الضمائر الشخصية نقطة ارتكاز لابراز الذاتية في اللغة، فهي صيغ لسانية تلتبس بمجريات التواصل ولا تنفك عنها. ومن ثم لا يستقيم فهم التفاعل والجدل القائمين بين المتكلم والمخاطب، بين الذات والآخر إلا في ارتباط لصيق باللحظة الزمنية لإنتاج الخطاب.

- استدل بنفنست على أن الذاتية والغيرية في اللغة لا تنفصلان عن الانتظام النحوي لطبقة من القرائن الدالة على الزمان والمكان " وهي الأزمنة الصرفية والجهة، وظروف الزمان والمكان،،".

- ينبني هذا الاستدلال عند بنفنست على فحص الأزمنة الصرفية في اللغات الطبيعية، إذ يتم تقليديا التمييز بين الماضي والمستقبل انطلاقا من زمن مرجعي هو الحاضر الذي يعرف بأنه " زمن الفعل الدال على الزمن الذي نوجد فيه ".

- إن التفاعل بين الذاتية والغيرية في اللغة لا يفهم إلا في نطاق ارتباط الصيغ اللسانية الدالة عليه بالممارسة التواصلية. ومن ثم تتحدد الذاتية في تصور بنفنست بما هي تذاوت أي بما هي جدل وتفاعل بين الذوات ضمن مجريات التواصل وممكناته. بمعنى آخر إن الذاتية تذاوت وتفاعل وحوار.

يتحدث الحيرش أيضا على تصور فولوشينوف للتفاعل اللغوي الذي ظهر في زمن مبكر من القرن العشرين وكان موازيا لانتشار اللسانيات العملية كما أسسها دوسوسير. فولوشينوف ينطلق من نقد الأسس النظرية التي استندت إليها اللسانيات العلمية، فقد قامت هذه اللسانيات في نظره على استئصال اللغة من جذورها التفاعلية واختزالها إلى موضوع مجرد لا حياة فيه شبيه بالموضوعات والأشياء التي تشتغل بها العلوم الطبيعية.

وبهذا استحالت اللغة في اللسانيات العلمية نسقا ساكنا لا مجال فيه لأي تفاعل حي بين الذوات اللغوية، ولا لأي اعتبارات اجتماعية أو ثقافية أو غيرها. وترتبط هذه الخلاصة النقدية العامة التي انتهى إليها فولوشينوف بمجموعة من الخلاصات النقدية التفصيلية واهمها :

- تعامل اللسانيات العلمية مع اللغة على أنها نسق إشاري مغلق وقار، وليست نسقا سيميائيا منفتحا تتسم مكوناته بالدينامية والتحول الملازمين لدينامية الأحداث التواصلية وتحولاتها.

- تقعيد الصيغ اللسانية على أساس نمطيتها وقابلية تكرارها مبنى ومعنى في الجمل والعبارات التي ترد فيها، وليس على أساس حيويتها في الممارسة التواصلية.

- استحالة اللغة من كونها فعالية تواصلية إلى مجرد مونولوجات متطابقة لا أثر فيها لأي ملمح حواري أو تفاعلي بين الذوات.

وعل هذا الأساس اهتدى فولشينوف إلى فكرة مركزية في تصوره تقضي بأن اللغة تحيا وتتطور تاريخيا داخل التواصل اللغوي المحسوس، لا داخل نسق مجرد من الصيغ ولا أيضا داخل النفسية الفردية للمتكلمين. لهذا أكد فولوشينوف أن التفاعل اللغوي يشكل الواقع الجوهري للغة. وأن الحوار بمعناه الضيق المتمثل في التبادل اللغوي المباشر بين ذاتين أو أكثر ليس سوى تجل من تجليات الحوار، لكنه أكثرها أهمية. اما الحوار بمعناه الواسع فيمكن أن نفهم منه كل تبادل لغوي كيفما كانت صيغته.

يقترح فولوشينوف مقاربة للتفاعل بين الذوات في اللغة تستند إلى الخطوات التالية : وجوب دراسة أنماط التفاعل وصيغه من خلال وصلها بالشروط التواصلية المحسوسة التي تتحقق داخلها، ثم ربط كل تلفظ من التلفظات بنمط التفاعل الذي يندرج فيه، والتعامل مع اللغة على أنها نتاج لدينامية من التحولات التي يستحكم فيها التفاعل الاجتماعي بين المتكلمين، ووصف بنية كل تلفظ بمراعاة كونه حصيلة للتفاعل الاجتماعي بين الذوات اللغوية.

يجمع عديد من الدارسين على أن مقاربة فولوشينوف فتحت موقع نظرجديد للغة، ذلك لأن الموقع الذي صدرت عنه اللسانيات العلمية استحكمت فيه دوافع تجريدية ومقاصد معرفية متصلة بإضفاء طابع العلمية على الدراسات اللسانية، وجعلها علما مستقلا بذاته. أما موقع النظر الذي طوره فولوشينوف فيروم دراسة اللغة في تجلياتها التواصلية الملموسة وتشعباتها الاستعمالية المرتبطة بمختلف مناحي الحياة وأشكالها. فهو موقع يقف موقفا نقديا من الصورة المجردة التي آلت إليها اللغة في اللسانيات العلمية.

إن أدق ما دافع عنه فولوشينوف هو أن ربط التلفظات بصيغ التفاعل التي تتولد منها يفضي بنا إلى الوقوع في اللغة على أنها مسلسل من التحول والتغير الذي لا يعرف التوقف ولا أي نوع من الجمود أو الثبات. فهذه التلفظات تستعيد مع فولوشينوف حيويتها وحواريتها بما يجعلها تبدو متسمة بالتعدد وبالاختلاف المتأصلين فيها من عدم قبولها التكرار في سياقات التواصل ومجرياته. بهذا يغدو التفاعل بين الذوات اللغوية علاقات متشابكة من التدافع الاجتماعي التي يؤول بموجبها كل تلفظ حواري حي بين ذاتين متقاطبتين هما الذات المتكلمة والذات المخاطبة.

ولئن جاز لنا عقد مقارنة بين تصور فولوشينوف للتفاعل اللغوي وتصور كل من بنفنست وغرايس، يمكن أن نستخلص اشتراك هذه التصورات في الاهتمام بالتفاعل لا يعكس اتفاقا بينها في المنطلقات التحديدية والتقعيدية. فغرايس يصدر عن تقليد فلسفي لغوي يأخد على عاتقه الكشف عن المنطق الخصوصي للغات الطبيعية بعيدا عن منطق اللغات الاصطناعية والعلمية؛ لهذا توجه غرايس على نحو ما بينا إلى تجريد القواعد والمسلمات التي افترض أن المتحاورين يستندون إليها في تبادلاتهم اللغوية، وهو بذلك يدافع عن كون اللغة الطبيعية لها منطقها المخصوص في الإفادة وتصريف المعاني.

إن الخلفية المنطقية التي توجه مقاربة غرايس للتفاعل دفعته إلى اعتماد مبدأ التعاون بوصفه مبدأ ناظما لمختلف أشكال التبادل بين المتحاورين. أما فولوشينوف فيرفض وجود معنى أصلي تسند إليه مرتبة منطقية دلالية عليا ثم تكون تحققاته في الممارسة الحوارية عبارة عن تنويعات دلالية عليه، أو تفريعات مشتقة منه. لذلك نجده يدافع عن أن كل معنى هو حدث دينامي جار ضمن صيرورة دلالية وتارخية لا ترعف الثبات والجمود. إذ في خضم هذه الصيرورة يكتسب المعنى هويته الجديدة على أنقاض هوية المعاني السابقة وفي تشابك صراعي معها.

الفصل السابع : تداوليات الأفعال

يتوقف الأستاذ محمد الحيرش في هذا الفصل عند تداوليات الأفعال كما أرسى دعائمها جون أوستين، أحد أقطاب مدرسة أوكسفورد الذي طور داخل الفلسفة التحليلية لسانية تداولية تدرس اللغات الطبيعية على نحو ما تستعمل وتتحقق في التواصل. اهتم اوستين بتطوير نظرية عامة للفعل انطلاقا من تحليل فاعلية اللغة القانونية وآثارها في تحقيق أعمال واتباع سلوكات.

يشير بعض المختصين اليوم في فلسفة الفعل عند أوستين إلى كون فكرة تطوير " نظرية عامة للفعل " ترجع في أصولها إلى سنوات الأربعينات في عمل مشترك جمع بين أوستين بالفيلسوف " هيربرت هارت " 1907-1992.

وهو ما يعني أن نظرية الفعل التي اهتدى إليها أوستين وهو يحلل اشتغال اللغة العادية مستمدة من الفلسفة الأخلاقية على نحو ما خاض فيه فلاسفة أوكسفورد وعلى رأسهم هارت، كما أن هذه الفلسفة أفادت بدورها من دقة التحليلات اللغوية التي طورها أوستين وغيره.

من جانب آخر لا ينفي بعض الفلاسفة اللغة أيضا في وقتنا الراهن أن يكون أوستين قد تعرف على نظرية الفعل عند الفيلسوف الألماني " أودولف ريناخ " 1883-1917، الذي طور من داخل الفلسفة الفينيومينولوجية تحليلا لفعل الوعد promesse يمكن أن يعد تحليل أوستين للفعل نفسه بمثابة تطوير لما سبق أن جاء به ريناخ. في هذا السياق تؤكد فيلسوفة اللغة ساندرا لوجيي أن تحليل ريناخ وتحليل أوستين لفعل الوعد متقاربان، فهما معا يخلصان إلى أن هذا الفعل لا يصف أي واقع تجريبي أو نفسي.

لقد أحدث أوستين بميله نحو الاهتمام باللغة العادية انعطافا في صميم الفلسفة التحليلية للغة انتقلت بموجبه من تقويم كافة اللغات طبيعية كانت أو اصطناعية في ضوء معايير لغو مثال هي لغة المنطق الرياضي إلى التعامل مع كل لغة على أن لها " منطقا خصوصيا " تستند إليه وتنتظم على منواله. فترتب عن ذلك جملة من الانعكاسات أهمها الابتعاد عن النظرة السلبية إلى اللغة العادية التي كانت شائعة من الجيل الأول لفلاسفة التحليل، والذهاب نحو تحليل أبعادها المراسية والتداولية في التواصل.

لقد ضمن أوستين تحليلاته العميقة للغة العادية في محاضراته المنشورة بعد وفاته بعنوان " كيف نصنع الأشياء بالكلمات : وهي المحاضرات التي اهتدى فيها إلى أن الملفوظات لا ينحصر دورها في وصف أشياء العالم الخارجي، وإقرار وقائع معينة، وإنما تمثل في ظروف مناسبة إنجازا لأفعال وأعمال محددة. وباكتشاف اوستين ما سمي في الأدبيات بقارة الملفوظات الإنجازية خرج على العادة الجارية عند الجيل الأول من الفلاسفة التحليليين في تعاملهم مع اللغة، ذلك أن هذا الجيل كان ينطلق من لغة مثال مشتقة معاييرها من النموذج المنطقي الرياضي كما يعكسه كتاب مبادئ الرياضيات لراسل ووايتهيد.

فالاستناد إلى هذه المعايير معناه أن اللغات الطبيعية والاصطناعية يتعين أن تكون تجسيدا أمينا للغة مثال يفترض قيامها على الوضوح والشفافية؛ في حين يجري استبعاد لغة التواصل اليومي لأنها تتسم بالغموض والالتباس الذين يجعلان منها " تجسيدا خادعا " وغير شفاف لما تمليه عليه تكون لغة مثال.

بانصراف أوستين للبحث عن المنطق الخصوصي للغة العادية واستكشاف خصائصها الاستعمالية، فإنه قد أسهم بصورة ثورية في نقل الفلسفة التحليلية من الاهتمام بالمنطق إلى الاهتمام باللغات الطبيعية؛ أي من اهتمامها باللغات التي يصطنعها المناطقة اصطناعا نموذجيا إلى اهتمامها باللغات على نحو ما هي مستعملة متداولة في التواصل الحي. وبذلك يرجع الفضل إلى أوستين في إرساء ما يعرف بالأسلوب التحليلي الجديد الذي يتعامل مع اللغات لا في نمطيتها أو وحدانيتها وإنما في تباينها وتعددها.

منذ المحاضرة الأولى في كتاب " كيف نصنع الأشياء بالكلمات " ينطلق أوستين من مناقشة الفلاسفة الذين طالما افترضوا أن دور العبارات في اللغة يقتصر على وصف حالات الأشياء والوقائع الخارجية، وهو الأمر الذي تكون بموجبه هذه العبارات إما صادقة أو كاذبة. غير أن أوستين ينبه إلى أن جميع العبارات ليست بالضرورة وصفا لموجودات العالم الخارجي، بل نجد إلى جانبها العبارات الطلبية " بصيغة الأمر والنهي " وعبارات الاستفهام وغيرها؛ فهذه العبارات لا يمكن الحكم عليها لا بالصدق ولا بالكذب كما لا يمكن عدها خالية من المعنى. فكيف السبيل إلى عد هذه العبارات ذات معنى ؟

يرى أوستين أن القضايا الأخلاقية على سبيل المثال لا يمكن التعامل معها على أنها موجهة إلى نقل معلومة ما عن الاحداث والوقائع، وإيصالها ولو بصورة جزئية. فالقضايا الأخلاقية من هذا المنطلق يمكن أن تحتمل التعبير عن انفعال ما، أو تحديد نمط من السلوك أو التأثير في هذا السلوك بطريقة من الطرق. وبموجب ذلك فهي ليست قضايا تجريبية بل قضايا يتوخى منها توجيه السلوك والتأثير فيها. ويقترح أوستين دعوة هذه العبارات او الملفوظات بالملفوظات الإنجازية.

يرى أوستين أن هذه الملفوظات لا تكون إنجازية إلا إذا ارتبطت بظروف ملائمة، فالتلفظ بكلمات ذات صلة بالزواج أو بالتسمية أو بغيرهما لا يفيد أي قصد إنجازي إلا إذا كان الظرف الذي تقال فيه محكوما بقواعد ومقتضيات تسمح بإنجاز أفعال محددة. فماهي القواعد العامة التي استطاع بها أوستين التمييز بين ما يتحقق من ملفوظات إنجازية بنجاح وما يتحقق منها بإخفاق ؟

أكد أوستين أن ملفوظا لا يكون إنجازيا على نحو ناجح إلا إذا جرى التلفظ به في " الظرف المناسب " إذ يشكل قيدا تداوليا حاسما بمقتضاه يعرب كل ملفوظ ما عن قصديته الإنجازية. ولعل ما يوضح هذا أن الوظيفة الأساس للملفوظات الإنجازية لا تكمن في التطابق مع الواقع أو عدم التطابق معه، وإنما تكمن في أداء أعمال محددة طبقا لشروط مقامية مناسبة. فمتى جرت هذه الملفوظات مستجيبة لشروطها المناسبة كانت ملفوظات إنجازية ناجحة، ومتى انتفت هذه الشروط كأن نراهن ولا نلتزم بالمراهنة، أو كأن نعد ولا نفي بوعدنا كان الإنجاز في هذه الملفوظات إنجازا فاشلا. في هذه الحالة لا يعد الملفوظ كاذبا وإنما مخفقا.

وعلى هذا الأساس إذا كانت الملفوظات الوصفية تقوم استنادا إلى معيار الصدق والكذب، فإن الملفوظات الإنجازية تقوم بخلاف ذلك استنادا إلى معيار النجاح والإخفاق بما هو معيار مرتبط بالأنحاء التي تستعمل بها اللغة في الممارسة والتداول. وفي ضوء هذا اتجه أوستين إلى تصنيف مظاهر الفشل أو الإخفاق التي تعتري تأدية الملفوظات لوظائفها الإنجازية، وفي هذا الصدد تمكن من حصر طائفة من القواعد التي نستطيع بها تبين كيف ينجح الملفوظ في تحقيق وظيفته الإنجازية وكيف يخفق في ذلك. وقد خلص إلى خطاطة تضم ست قواعد :

- يتعين وجود إجراء يحظى بالقبول ومتواضع بشأنه، له أثر محدد ومتضمن في كلمات يتلفظ بها أشخاص مناسبون في ظروف زمانية ومكانية مناسبة.

- يجب في كل إجراء استحضار أشخاص معينين وظروف مناسبة.

- يتعين على جميع المشاركين في الإجراء أن ينفذوه تنفيذا سليما.

- وتنفيذا كاملاز

- يجب على كافة المشاركين في تنفيذ إجراء من الإجراءات أن يكونو مشتركين في الأفكار والمشاعر ذاتها ومتقاسمين النوايا ذاتها المتصلة بالإجراء المراد تنفيذه.

- يتعين على هؤلاء المشاركين اتباع السلوك نفسه لمن بادر منهم بتنفيذ الإجراء.

بعدما استقر أوستين على أن اللغة يراد بها إنجاز أفعال وأعمال محددة، قام بتقسيم هذه الأفعال إلى ثلاثة أصناف وهي :

- الفعل الكلامي : ويتحدد عنده في أن قول شيء ما هو بالمعنى الكامل للكلمة أداء للفعل الكلامي. فالتحليل ينصب في هذا الفعل على الكلمات ومجموع العناصر التي يتشكل منها، ويستند الفعل الكلامي إلى ثلاث أفعال فرعية : الفعل الصوتي، والفعل التركيبي، والفعل الدلالي.

- الفعل الإنجازي: ويعرفه أوستين بأنه أداء لفعل ما من خلال قول شيء ما. فالفعل هنا متضمن في القول الذي نتلفظه ولصيق به. وتندرج تحته كافة الملفوظات التي سبق لأوستين أن تناولها في محاضراته الأولى ضمن خانة الإنجاز بشقه الظاهر والمستتر. كما أن ما يميز الفعل الإنجازي من جانب آخر هو أنه فعل تواضعي يؤدى طبقا لمواضعة من المواضعات.

- الفعل التأثيري وهو الفعل الذي نؤديه نتيجة قول شيء ما، ففي هذا الصنف من الأفعال يقوم المتكلم بإحداث تأثيرات معينة في أفكار السامع أو سلوكاته بواسطة الأقوال التي يوجهها إليه. فمتى استجاب السامع لهذه التأثيرات وانعكست في مواقفه وتصرفاته تحقق الفعل التأثيري ومتى حصل عكس ذلك لم يتحقق.

وهكذا تتحدد القوة الإنجازية لعبارة ما تبعا لشروط ومقتضيات سياقية مناسبة، إذ بمجرد ما استحضرنا هذه الشروط في عبارة " سيزور المفتش المدرسة " وجدنا أنها تقبل أن تتحقق في سياق مخصوص من السياقات بإحدى القوى الإنجازية التالية:

- قوة الاخبار : لقد أخبرني بأن المفتش سيزور المدرسة.

- قوة التخذير : لقد حذرني من ان المفتش سيزور المدرسة.

- قوة التهديد : لقد هددني بأن المفتش سيزور المدرسة.

فالقوة الإنجازية هنا نابعة من التباس العبارة بالشروط التداولية المستعملة فيها، واقترانها بسياق محدد من سياقاتها الممكنة التي تتحقق فيها. وواضح أن غرض أوستين من إقامة هذه الفروق هو تخصيص الفعل الإنجازي بحدود دقيقة لتمييزه من الفعل الكلامي أولا، ثم من الفعل التأثيري ثانيا. وقد استقر أوستين في محاضراته على تصنيف الفعل الإنجازي إلى خمس طبقات كبرى هي :

- الحكميات

- التنفيذيات

- الوعديات

- السلوكيات

- التفسيريات

ففي الحكميات تدرس الأفعال المتعلقة بأحكام سواء أكانت صادرة من جهة رسمية أم جهة غير رسمية. فالفعل المتعلق بحكم هو فعل قضائي يختلف عن الأفعال التشريعية والتنفيذية المندرجة تحت طبقة الأفعال التنفيذية. كما يدرج أوستين تحت الحكميات والأفعال التي نتلفظ بها عادة حين نحكم على شيء أو على قيمة ما في واقعة من الوقائع.

وتدرس في التنفيذيات طبقة واسعة من الأفعال التي لها علاقة بممارسة السلطة، وتنفيذ القوانين، وإحداث تأثيرات. وهذه عينة من الأمثلة الدالة على ذلك.

أما الوعديات فتشمل الأفعال التي عند التلفظ بها نلتزم بأننا نأخذ على عاتقنا أداء أعمال محددة، والوفاء بها في سياقات مخصوصة. كما تشمل الأفعال التي نعلن فيها عن نوايا، والأفعال التي نعبر فيها عن مواقف متضامنة مع هذا الطرف أو ذاك.

وتندرج تحت السلوكيات فئات متفرقة من الأفعال وتتعلق بإبداء مواقف خاصة تجاه سلوكات اجتماعية وقعت أو أخرى ستقع، والتعبير عن رغبات أو الإفصاح عن مشاعر متنوعة. هناك أشكال مختلفة من التداخل بين السلوكيات والوعديات من جهة والتنفيذيات من جهة ثانية.

وبناء على هذا التصنيف يخلص أوستين إلى أن الحكميات نستعملها في إصدار حكم، والتنفيذيات في إحداث تأثيرات أو في ممارسة السلطة. ونستعمل الوعديات في التعهد بالتزام ما أو في الإعلان عن نوايا، بينما نستعمل السلوكيات في تنبي موقف، والتفسيريات في توضيح أقوالنا وبسط حججنا.

المحور الثامن : لسانيات الحوار

يخصص الحيرش هذا الفصل لدراسة الأسس النظرية والمنهجية التي قامت عليها لسانيات الحوار، وهي لسانيات اهتدى إليها فولوشينوف 1895-1936، من هذا المنطلق نتجه في اهتمامنا بلسانيات الحوار لفولوشينوف إلى إثارة جوانبها النظرية والمنهجية التجديدية، وسنركز على قراءته الابستيمولوجية لمنازع الفكر اللساني الحديث ونقده لأصولها النظرية والمنهجية، ومن ثم سننتقل إلى اكتشاف الآليات المنهجية التي يتوسل بها في دراسة الحوار، وبيان جدتها وحيويتها مقارنة بالدراسات التداولية المعاصرة.

يخصص فولوشينوف حيزا واسعا من كتاباته لمناقشة التصورات اللسانية الحديثة ومحاورتها من داخل أرضيتها المعرفية المحايثة. فهو ينطلق من الأسئلة الابستيمولوجية ذاتها التي تنطلق منها هذه التصورات، لكنه يعمد إلى إعطائها أبعادا نظرية جديدة تسمح بالكشف في اللغة الطبيعية عن طبيعتها التفاعلية وهويتها الحوارية التي ظلت في اعتقاده خارج نطاق اهتمام تلكم التصورات.

لهذا يؤكد فولوشينوف أنه كلما سعينا للإجابة عن السؤال ما اللغة ؟ وبأية كيفية يمكنها ان تشكل موضوعا للبحث اللساني ؟ إلا واجهتنا مجموعة من المشكلات.

يستلزم الأمر البحث عن مركب أوسع يتاح فيه للغة أن تبدو بما هي حدث تواصلي حي، ولن نهتدي إلى هذا المركب في منظور فولوشينوف خارج مجالات العلاقات الاجتماعية المنظمة؛ لأنه هو المجال الحيوي الذي تتحرك فيه اللغة وتبقى على قيد الحياة. ويقول في هذا الصدد : إذا كان من الضروري لملاحظة عملية الاحتراق وضع جسم في الوسط المناخي، فإنه لملاحظة الظاهرة اللغوية يلزم أيضا وضع الذوات المرسلة للصوت والذوات المتلقية له وكذلك الصوت نفسه في الوسط الاجتماعي.

لا شك في أن ما يسوغ هنا المقايسة بين عملية الاحتراق وعملية التواصل يعود إلى وجود نوع من التناسب بين العمليتين، يتمثل في تطلبها معا وسطا ملائما لحدوثهما؛ فكما يتطلب الاحتراق وسطا فيزيائيا مناسبا لحدوثه، يتطلب التواصل أيضا وسطا اجتماعيا منظما لتحققه وجريانه.

وبهذا يفتح فولوشينوف موضوع الدراسة اللسانية على أبعاده المتعددة النفسية والاجتماعية والفيسيولوجية والثقافية..الخ. ويوسعه ليشمل مختلف التعقيدات التي تحيط به أو تخترقه؛ لكنه يحرص إلى جانب ذلك على رد هذه التعقيدات إلى قاسم مشترك هو اللغة وقد آلت إلى ممارسة تواصلية محققة. ففي هذه الممارسة تتجلى اللغة لا في صيغة وحدات أو عبارات مجردة، وإنما تتجلى بما هي تبادل حواري بين ذوات تعيش في العالم وتنتسب إليه.

المنزع الذاتي المثالي : لسانيات الكلام

ينطلق أقطاب هذا الاتجاه في دراساتهم اللسانية من فعل الكلام الفردي بوصفه أساسا لكل ممارسة لغوية دون استثناء. فالنفسية الفردية تشكل في منظورهم مصدر اللغة ومنبعها؛ الأمر الذي يجعل من القوانين التي تحكم اللغة من جهة كونها حركة من التطور والابداع المتواصلين، قوانين فردية ونفسية خالصة. لهذا تلقي على الواصف اللساني مهمة من خطوتين : الأولى وصف وتصنيف لوحدات اللغة وصيغها المشتركة، والثانية تفسير كل حدث لغوي على أنه منبثق من فعل الإبداع الفردي ومتولد منه. بذلك ينظر إلى اللغة على أنها ممارسة إبداعية شبيهة بسائر الممارسات الإبداعية في مجال الفنون والجماليات.

يعد فون همبولت احد أبرز أقطاب هذا المنزع بفعل التأثير الواسع الذي مارسته آراؤه المثالية على عديد من اللسانيين والفلاسفة، لكن أهم مدرسة لسانية هي مدرسة كارل فوسلر التي طورت ما يعرف بالفيلولوجيا المثالية الجديدة وهي مدرسة تتعارض توجهاتها في الصميم مع التوجهات الوضعانية التي قامت عليها الفيلولوجيا التاريخية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

المنزع الموضوعي المجرد : لسانيات اللغة

إذا أصحاب المنزع الأول قد اشتغلوا بالكلام الفردي واتخذوه موضوعا للدراسة اللسانية، فإن ممثلي المنزع الموضوعي المجرد ينطلقون بخلاف ذلك من اللغة ويدرسونها بوصفها نسقا من الصيغ الميعيارية التي يشترك فيها أفراد جماعة لغوية معينة. إن الواصف اللساني هنا لا يتعامل مع التلفظات المحققة في التواصل على انها أحداث لغوية فريدة وغير قابلة للتكرار. إنه هذا المنزع يدرس ما تشترك فيه هذه التلفظات من مظاهر نسقية وما يقبل فيها التكرار من صيغ معيارية ذات طبيعة صوتية أو صرفية أو نحوية.

ارتباطا بهذا يرى فولوشينوف أن القوانين التي يفترض المنزع الموضوعي تحكمها في النسق الداخلي للغة هي قوانين محايثة ونوعية لا يمكن ردها إلى قوانين اخرى من طبيعة نفسية أو معرفية أو فنية او غيرها. ذلك أن اللغة بوصفها نسقا محايثا تستقل بنفسها عن كل عمل أو نشاط نابع من الفرد، وتتجرد من أية دوافع إبداعية ذاتية؛ لأنها ظاهرة اجتماعية ونتاج من الابداع الجماعي ولهذا تغدو معيارية بالنسبة لكل فرد شانها في ذلك شأن كل مؤسسة اجتماعية.

لقد خصص فولوشينوف وقفة مطولة لمناقشة مقترحات كل من المنزع الذاتي والمنزع الموضوعي، وقد نهج في ذلك مقاربة نقدية جذرية لا تروم التوفيق بين هذه المقترحات أو صوغها فيما يشبه تركيبا يجمع بين أطروحة ونقيضها كما في الأدبيات الماركسية.

عديدة هي الأسئلة التي واجهت فولوشينوف وهو يناقش مقترحات المنزع الموضوعي المجرد، ولعل أبرزها ما يرتبط بالوضع الذي تكون عليه اللغة في تمثلات ذوات متكلمة منتسبة إلى مجتمع لغوي محدد. فكيف توجد اللغة من زاوية الوعي الذاتي للمتكلم ؟ وهل فعلا توجد في هذا الوعي بما هي نسق موضوعي من الصيغ المقعدة والثابتة ؟

لا يتردد فولوشينوف في الاجابة بالنفي عن هذا السؤال ذلك لأن الوعي الذاتي للمتكلم لا يستعمل اللغة بوصفها نسقا من الصيغ المقعدة، فنسق من هذا القبيل هو حصيلة تفكير علمي في اللغة لتحقيق مقاصد معرفية محددة. إن متكلما ما حينما يستعمل اللغة فإنه يقوم بذلك لسد حاجاته التلفظية والتواصلية الملموسة؛ إذ لا تكون اللغة إلا موجهة للتطابق مع قاعدة او معيار مجرد، وإنما تكون موجهة نحو الكلام والتواصل مع الآخرين.

إن جوهر اللغة لا يكمن عند فولوشينوف لا في الصيغ المجردة كما رأينا مع المنزع الموضوعي، ولا في الأفعال التعبيرية الفردية التي تتخذ هيئة تلفظات مونولجية في المنزع الذاتي؛ إنه يكمن في ذلك التفاعل الاجتماعي الحي الذي يتجسد في تلفظات حوارية محسوسة. وبناء على هذا لن يغذو الحوار سوى شكل من أشكال التفاعل اللغوي الأكثر أهمية، ونفهم بالحوار هنا باعتباره كل تبادل كلامي مهما كان نوعه وهما اختلفت أشكاله.

يتبين مما تقدم أن فولوشينوف يتعامل مع اللغة على أنها جزء من التفاعل الإجتماعي الذي ينتظم العلاقة بين الأفراد في مجتمع لغوي محدد وهي ليست نسقا ساكنا من الصيغ المجردة والقابلة للتكرار، ولا هي تعبير ذاتي موغل في الفردية والتطابق مع مقاصد الذات. إنها نتاج للحياة الإجتماعية وفعالية تواصلية مسايرة لدينامية الحياة الاجتماعية وتطورها. لذلك لا تظهر اللغة إلا داخل التواصل على نحو ما يجري ويتحقق.

يتحدث أيضا فولوشينوف عن طبيعة الفرق بين حوارية الملفوظ وحوارية الوعي، كما يربط الملفوط بمكونين اثنين هما الجانب اللغوي المحقق، والمقام أي الجانب غير اللغوي من الملفوظ. ومن أهم الاشكالات التي تحدث عنها فولوشينوف أيضا في لسانية الحوار الاشكال المتصل بمعاني الملفوظات وكيفية وصفها وميز بين المعنى النسقي والمعنى السياقي .

[1] - فرانز بوب لساني ألماني عاش ما بين 1791 و 1867 يعد مؤسس المنهج المقارن في اللسانيات الحديثة.

[2] - وليام جونز لساني وعالم نبات ومتخصص في الدراسات الهندية اللغوية والأدبية والقانونية عاش ما بين 1746 و 1794.

[3] - لساني أمريكي أسهم في تطوير اللسانيات الحديثة من خلال الربط بين علم النفس السلوكي وعلم اللغة، وأثمر هذا الربط لسانيات وصفية يطلق عليها اللسانيات التوزيعية التي تدرس الوقائع اللغوية بما هي سلوكات خاضعة للتنبيه والاستجابة.

[4] - لساني أمريكي تتلمذ على يد ليونارد بلومفيلد عاش بين 1909-1992 أسهم في تطوير مقترحات أستاذه فيما عرف باللسانيات التوزيعية التحويلية، وهي لسانيات وصفية تعنى بوصف معطيات اللغات الطبيعية وتقعيد مزاهر الإنتظام التي تميز استعمالاتها.

[5] - مؤسس التوليدية في اللسانيات ، يعد من أشهر اللسانيين المعاصرين في أمريكا والعالم. طور نظريته اللسانية منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي.

[6] - مهندس إعلاميات عاش ما بين 1934 و 2001 أسس توجها جديدا في اللسانيات يعرف باللسانيات التأليفية.