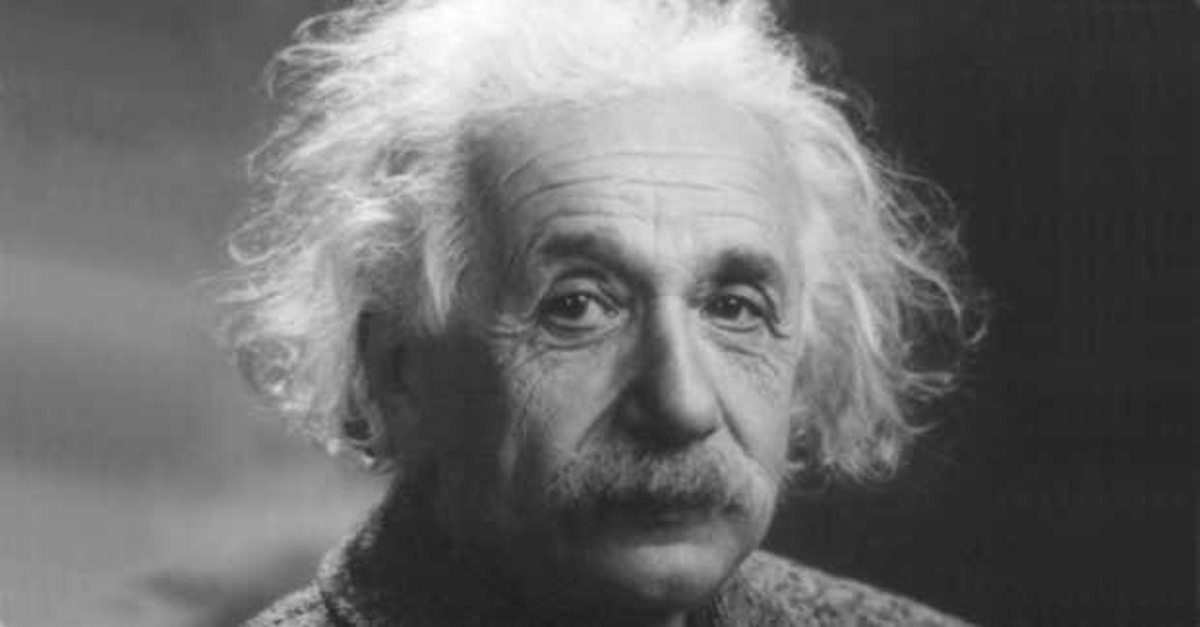

في ماي 1949، وقع ألبرت أينشتاين، المعروف قليلا بمواقفه السياسية، مقالا ظهر في العدد الأول من المجلة الشهرية اليسارية الوحيدة في الولايات المتحدة. شرح فيه لماذا اختار الاشتراكية بدلا من الرأسمالية. نُشر جزء من هذا النص الحائز على الراهنية في مجلة L'humanité في 15 غشت 2015. نقدم في ما يلي لقرائنا الكرام ترجمته الكاملة.

"هل من المناسب لرجل ليس ضليعا في القضايا الاقتصادية والاجتماعية أن يعبر عن آراء حول الاشتراكية؟ لأسباب متعددة، أعتقد أن الأمر كذلك.

لنتناول أولا هذا السؤال من وجهة نظر المعرفة العلمية. قد يبدو أنه لا توجد اختلافات جوهرية من حيث المنهجية بين علم الفلك والاقتصاد: في كلا المجالين، يسعى العلماء لاكتشاف قوانين مناسبة لوصف مجموعة محدودة من الظواهر من أجل جعل العلاقات بين هذه الظواهر مفهومة قدر الإمكان. لكن في الواقع هناك بالفعل اختلافات منهجية.

يصعب اكتشاف القوانين العامة في مجال الاقتصاد بسبب حقيقة أن الظواهر الاقتصادية الملحوظة غالبا ما تتأثر بعوامل متعددة يصعب تقييمها بشكل منفصل. فضلا عن ذلك، فإن التجربة التي تراكمت منذ بداية ما يسمى بالفترة المتحضرة للتاريخ البشري - وهذا معروف جيدا - قد تأثرت بشكل كبير وتحددت بالعوامل والأسباب التي ليست بأي شكل من الأشكال اقتصادية حصرا. مثلا، تدين معظم الدول العظيمة في التاريخ بوجودها للغزو.

لقد نصبت الشعوب الغازية نفسها، على المستوى القانوني كما الاقتصادي ، كطبقات مميزة في البلدان المحتلة. استولوا على احتكار ملكية الأرض من أجل مصلحتهم الخاصة وعينوا كهنة من صفوفهم. أنشأ هؤلاء الكهنة، من خلال سيطرتهم على التعليم، مجتمعا طبقيا كمؤسسة دائمة وخلقوا نظاما من القيم يتم بموجبه توجيه الناس، دون وعي منهم إلى حد كبير، بدءا بتلك اللحظة، فصاعدا بسلوكهم الاجتماعي.

لكن التقليد التاريخي ينتمي، إذا جاز التعبير، إلى الأزمنة الماضية؛ ليس هناك مكان اجتزنا فيه حقا ما أسماه ثورستين فيبلين "المرحلة المفترسة" للتنمية البشرية. إن الوقائع الاقتصادية الملحوظة تنتمي إلى هذه المرحلة، وحتى القوانين التي يمكن أن نستمدها منها لا تنطبق على مراحل أخرى.

بما أن الهدف الحقيقي للاشتراكية هو على وجه التحديد تجاوز وتخطي المرحلة المفترسة من التنمية البشرية، فإن العلم الاقتصادي في حالته الحالية لا يلقي سوى القليل من الضوء على المجتمع الاشتراكي في المستقبل.

ثانياً، الاشتراكية موجهة نحو هدف اجتماعي وأخلاقي. العلم، مع ذلك، لا يمكنه تحديد أهداف، ناهيك عن غرسها في البشر. في أحسن الأحوال، يمكن أن يوفر الوسائل لتحقيق أهداف معينة. لكن هذه الأهداف نفسها صممتها شخصيات مستوحية مثلا عليا أخلاقية ويتم - إذا لم تكن هذه الأهداف قد ولدت بل حية جيدا وقوية - تبنيها وتنفيذها من قبل هذا العدد الكبير من البشر الذي يحدد التطور البطيء للمجتمع، بطريقة لاشعورية بالنسبة لجزء منه.

لكل هذه الأسباب، يجب أن تظل العلوم والمناهج العلمية تحت مراقبتنا وألا نبالغ في تقدير (قيمتها)عندما يتعلق الأمر بالمشاكل الإنسانية ؛ لا ينبغي أن نفترض أن الخبراء هم الوحيدون الذين لديهم الحق في التحدث علناً بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم المجتمع.

من السهل طرح مثل هذه الأسئلة، ولكن من الصعب الإجابة عليها بثقة. ومع ذلك، يجب أن أحاول قدر المستطاع، على الرغم من أنني أدرك تماما أن مشاعرنا وطموحاتنا غالبًا ما تكون متناقضة وغامضة ولا يمكن التعبير عنها في صيغ بسيطة.

الإنسان هو في نفس الوقت كائن معزول وكائن اجتماعي. لكونه معزولا فهو يسعى لحماية وجوده ووجود أحبائه، من أجل إشباع رغباته الشخصية وتنمية قدراته الفطرية. بصفته كائنا اجتماعيا ، يسعى للحصول على التقدير والحنان من إخوانه من بني البشر، لمشاركة ملذاتهم، لمواساتهم في أحزانهم، وتحسين ظروفهم المعيشية. وجود هذه التطلعات المتنوعة، التي تتعارض في كثير من الأحيان في ما بينها، هو فقط ما يفسر الطابع الخاص للإنسان، وتضافرها النوعي هو ما يحدد مدى قدرة الفرد على تحقيق التوازن الداخلي والمساهمة في تحقيق الرفاه للمجتمع. من الممكن أن تكون القوة النسبية لهذه التطلعات، في معظمها، موروثة. لكن الشخصية التي تظهر في النهاية تتشكل إلى حد كبير من البيئة التي ينغمس فيها الإنسان أثناء تطوره، من بنية المجتمع الذي ينمو فيه، وتقاليد هذا المجتمع ومن حكم هذا المجتمع على بعض السلوكيات.

بالنسبة للإنسان الفرد، يتم تقديم المفهوم المجرد لـ "المجتمع" كمجموع علاقاته المباشرة وغير المباشرة مع معاصريه وكذلك مع جميع الأجيال السابقة. الفرد قادر بنفسه على التفكير والشعور والبحث والعمل؛ لكنه يعتمد إلى حد كبير على المجتمع - في وجوده المادي والفكري والعاطفي - لدرجة أنه من المستحيل التفكير فيه أو فهمه خارج إطار المجتمع.

إن "المجتمع" هو الذي يوفر للإنسان طعامه، لباسه، مسكنه، أدوات عمله، لغته، أشكال تفكيره والكثير من محتوى فكره. أصبحت حياته ممكنة بفضل عمل وإنجازات ملايين الأشخاص في الماضي والحاضر، وكلهم مختبئون وراء كلمة "المجتمع" الصغيرة هاته.

لذلك من الواضح أن اعتماد الفرد على المجتمع واقعة طبيعية لا يمكن إلغاؤها - تماما مثل النمل والنحل. ومع ذلك، فبينما تكون حياة النمل والنحل بأكملها مثبتة حتى آخر التفاصيل عن طريق الغرائز الصامدة والوراثية، فإن الممارسات الاجتماعية والاعتمادات المتبادلة بين البشر متغيرة للغاية وخاضعة للتغيير. جعلت الذاكرة والقدرة على صنع تركيبات جديدة، وهبة التواصل الشفوي التطورات ممكنة بين بني البشر ولم تملها الاحتياجات البيولوجية. وتتجلى مثل هذه التطورات في التقاليد والمؤسسات والمنظمات؛ في الأدب، في الإنجازات العلمية والهندسية؛ في الأعمال الفنية. هذا يفسر كيف يمكن للإنسان، بأحد المعاني، أن يؤثر على حياته من خلال سلوكه الخاص، وكيف يمكن للفكر الواعي والإرادة أن يلعبا دورا في هذه العمليات.

يكتسب الإنسان عند الولادة، بحكم الوراثة، تشكيلا بيولوجيا يجب اعتباره ثابتا وغير قابل للتغيير، بما في ذلك الدوافع الطبيعية التي يتميز بها النوع البشري. بالإضافة إلى ذلك، خلال حياته، حصل على تشكيل ثقافي من المجتمع من خلال التواصل وعدد من أشكال التأثير الأخرى. إن هذا التشكيل الثقافي هو الذي يخضع للتغيير بمرور الوقت وهو الذي يحدد إلى حد كبير العلاقة بين الفرد والمجتمع.

علمتنا الأنثروبولوجيا الحديثة، من خلال الدراسة المقارنة لما يسمى بالثقافات المسماة بدائية، أن السلوك الاجتماعي للبشر يمكن أن يختلف اختلافا كبيرا، تبعا للنماذج الثقافية السائدة وأنواع التنظيم المهيمنة في المجتمع. وعلى هذا الأساس يجب على أولئك الذين يسعون إلى تحسين مآل الناس أن يبنوا أملهم: ليس محكوما على الكائنات البشرية بطبيعة تشكيلاتهم أن يبيدوا بعضهم البعض، ولا أن يكونوا تحت رحمة مصير قاس يسومهم من تلقاء أنفسهم.

إذا كنا نتساءل كيف يجب تغيير بنية المجتمع والمواقف الثقافية للبشر لجعل الحياة البشرية مرضية قدر الإمكان، يجب أن نكون على دراية مستمرة بحقيقة أن هناك ظروفًا معينة لا يمكن تعديلها. كما ذكرنا أعلاه، لا يمكن تغيير الطبيعة البيولوجية للإنسان.

علاوة على ذلك، خلقت التطورات التكنولوجية والديموغرافية في القرون الأخيرة الظروف التي ستستمر. بالنسبة للسكان الأكثر كثافة إلى حد ما، الذين تعتبر سلع معينة ضرورية لاستمرار وجودهم، فإن التقسيم المفرط للعمل والأجهزة الإنتاجية شديدة التمركز أمر ضروري للغاية. في الزمن - الذي يبدو شاعريا عند الاسترجاع- حيث عاش الأفراد أو المجموعات الصغيرة نسبيا على الاكتفاء الذاتي الكامل قد ذهب إلى غير رجعة. إنها مجرد مبالغة طفيفة حينما نقول إن الجنس البشري يشكل الآن مجتمعا للإنتاج والاستهلاك على نطاق عالمي.

لقد وصلت الآن إلى النقطة حيث يمكنني أن أذكر بإيجاز ما هو جوهر أزمة عصرنا. الأمر ذو صلة بالعلاقة بين الفرد والمجتمع. أصبح الفرد أكثر وعياً من أي وقت مضى باعتماده على المجتمع. لكنه لا يعاني من هذا الاعتماد كخير إيجابي، كرابطة عضوية، كقوة حماية، بل كتهديد لحقوقه الطبيعية، أو حتى لوجوده الاقتصادي. فضلا عن ذلك، فإن موقفه الاجتماعي هو كذلك بحيث أن الاتجاهات الأنانية لوجوده يتم تقديمها باستمرار، في حين أن ميوله الاجتماعية، التي هي بطبيعتها أضعف، تتدهور تدريجيا. يعاني جميع البشر، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، من عملية التدهور هاته. سجناء دون وعي لأنانيتهم الخاصة، يشعرون بأنهم غير آمنين، معزلولين، محرومين من الفرح الساذج، البسيط والخالص بالحياة. لا يستطيع الإنسان أن يجد معنى للحياة، القصيرة والشاقة، إلا من خلال تكريس نفسه للمجتمع.

الفوضى الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي، كما هي موجودة اليوم، هي، في رأيي، المصدر الحقيقي للشر. نرى أمامنا مجتمعا ضخما من المنتجين الذين يسعون باستمرار إلى حرمان بعضهم البعض من ثمرة عملهم الجماعي - ليس بالقوة ولكن، باختصار، وفقًا لقواعد مقررة قانونيا. في هذا الصدد، من المهم أن ندرك أن وسائل الإنتاج - أي القدرة الإنتاجية اللازمة لإنتاج السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى أرباح رأس المال - يمكن أن تكون، وهي، في جزء كبير منها، ملكية خاصة لبعض الأفراد. لدواعي التبسيط، أريد، في النقاش الموالي، أن أسمي "عمالا" جميع أولئك الذين ليس لديهم نصيب في امتلاك وسائل الإنتاج، على الرغم من أن هذا لا يتوافق تماما مع العمل بمعناه العادي. إن مالك وسائل الإنتاج قادر على شراء قوة العمل من العامل. باستخدام وسائل الإنتاج، ينتج العامل بضائع جديدة تصبح ملكاً للرأسمالي. النقطة الأساسية في هذه العملية هي العلاقة بين ما ينتجه العامل وما يتقاضاه كأجور، وهما شيئان يتم تقييمهما قياسا إلى القيمة الحقيقية.

بما أن عقد العمل "حر"، فإن ما يحصل عليه العامل لا يتم تحديده من خلال القيمة الحقيقية للبضائع التي ينتجها ولكن من خلال الحد الأدنى من احتياجاته والعلاقة بين عدد العمال الذين يحتاج إليهم الرأسمالي وعدد العمال الذين يبحثون عن عمل. يجب أن يكون مفهوما أنه حتى من الناحية النظرية، لا يتم تحديد أجور العامل بقيمة منتوجهم.

يميل رأس المال الخاص إلى أن يتركز في أيدي قلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى المنافسة بين الرأسماليين، وجزئياً لكون التطور التكنولوجي والتقسيم المتزايد للعمل يشجعان على تشكيل وحدات إنتاج أكبر على حساب الوحدات الأصغر. . نتيجة هذه التطورات هي أن رأسماليين قليلي العدد لا يمكن كبح جماح قوتهم الهائلة بشكل فعال، ولايكون ذلك غير ممكن حتى في مجتمع لديه تنظيم سياسي ديمقراطي. هذا صحيح، حيث يتم اختيار أعضاء الهيئة التشريعية من قبل الأحزاب السياسية الممولة إلى حد كبير أو تتأثر بطريقة أخرى بالرأسماليين الخواص الذين يفصلون الناخبين عن الهيئة التشريعية، لجميع الأغراض العملية. والنتيجة هي أنه، في الممارسة، لا يحمي ممثلو الشعب بشكل كافٍ مصالح الأقل حظوظاً. بالإضافة إلى ذلك، في ظل الظروف الحالية، يسيطر الرأسماليون حتماً، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مصادر المعلومات الرئيسية (الصحافة ، الراديو ، التعليم). لذلك من الصعب للغاية على المواطن، وفي معظم الحالات من المستحيل تماما، الوصول إلى استنتاجات موضوعية والاستفادة الذكية من الحقوق السياسية.

- "جيش" من العاطلين

هكذا يتميز الوضع السائد في الاقتصاد القائم على الملكية الخاصة لرأس المال بمبدأين مهمين: الأول، أن وسائل الإنتاج (رأس المال) هي في حيازة خاصة ويتصرف أصحابها على النحو الذي يرونه مناسبا ؛ ثانياً، عقد العمل حر. بالطبع، لا يوجد مجتمع رأسمالي خالص بهذا المعنى. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى أن العمال، بعد صراعات سياسية طويلة ومريرة، نجحوا في الحصول ، بالنسبة لفئات معينة منهم، على شكل أفضل من "عقد العمل الحر". ولكن، على العموم، لا يختلف اقتصاد اليوم كثيرا عن الرأسمالية "البحتة". يتم الإنتاج من أجل الربح، وليس من أجل المنفعة.

لا توجد طريقة للتنبؤ بأن كل شخص قادر على العمل وراغب فيه يمكنه دائما العثور على شغل؛ لأن هناك فعلا "جيش" من العاطلين عن العمل

. العامل في خوف دائم من فقدان عمله. وبما أن العمال العاطلين عن العمل وذوي الأجور المتدنية هم من المستهلكين الضعاف، فإن إنتاج السلع الاستهلاكية محدود وله عيوب كبيرة. وكثيراً ما يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بدلاً من انخفاض العمل الشاق للجميع. إن وخزة الربح بالتزامن مع المنافسة بين الرأسماليين هي المسؤولة عن عدم الاستقرار في تراكم رأس المال واستخدامه مما يؤدي إلى ركود اقتصادي متزايد. تؤدي المنافسة غير المحدودة إلى هدر كبير في العمل وتشويه الوعي الاجتماعي للأفراد الذين ذكرتهم أعلاه. إنني أعتبر هذا التشويه للأفراد أسوأ شر للرأسمالية. يعاني نظامنا التعليمي بأكمله من هذا الشر. يتم غرس موقف تنافسي مبالغ فيه لدى الطالب، الذي تم تدريبه على عبادة النجاح في الاستحواذ كتحضير لمسيرته المستقبلية.

- ذفاعا عن لاشتراكية

أنا مقتنع بأن هناك طريقة واحدة فقط للقضاء على هذه الشرور الخطيرة، وهي إقامة اقتصاد اشتراكي، يرافقه نظام تعليمي موجه نحو الأهداف الاجتماعية. في مثل هذا الاقتصاد، ستنتمي وسائل الإنتاج إلى المجتمع نفسه وسيتم استخدامها بطريقة مدروسة. إن

الاقتصاد المخطط له، الذي يكيف الإنتاج مع احتياجات المجتمع، سيوزع العمل الذي يتعين القيام به بين جميع أولئك القادرين على العمل ويضمن معيشة كل رجل، كل امرأة، كل طفل. يجب أن يعزز تعليم الفرد تطوير ملكاته الفطرية وأن يغرس فيه الشعور بالمسؤولية تجاه إخوانه من بني البشر، بدلاً من تمجيد القوة والنجاح، كما يحدث في مجتمع اليوم.

ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أن الاقتصاد المخطط له ليس اشتراكيا بعد. يمكن أن يصاحب مثل هذا الاقتصاد إخضاع كامل للفرد. يتطلب تحقيق الاشتراكية حل بعض المشكلات الاجتماعية والسياسية بالغة الصعوبة: كيف سيكون من الممكن، في مواجهة التمركز الشديد للسلطة السياسية والاقتصادية، منع البيروقراطية من أن تصبح قوية جدا ومتغطرسة؟ كيف يمكننا حماية حقوق الفرد وتوفير ثقل موازن ديمقراطي مضاد لقوة البيروقراطية؟

إن الوضوح بشأن أهداف ومشاكل الاشتراكية له أهمية قصوى في عصرنا الانتقالي. ما دام، في ظل الظروف الحالية، النقاش الحر ودون عوائق لهذه المشكلات تعرض إلى تحريم قوي ، أرى أن تأسيس هذه المجلة (مجلة التقدميين التي نشرت هذا المقال) أهم خدمة أسديت للجمهور.