" إننا اليوم نرقص رقصة الأشباح … لكنني لست موقنا من استرداد معنى الدائرة، لقد اجتثت الشجرة المقدسة من الجذور … لكن.. ما يدريك! لعل هناك جذرا صغيرا في الأرض ربما يكبر ليصير شجرة من جديد "

كان المشهد في ألمانيا النازيّة المهزومة، في أعقاب الحرب العالميّة الثانية، مأساوياً مخيفاً: دُمّرت المدنُ، فصارت أثراً بعد عين، سحقت كلّ مظاهر الحياة في أهوال حرب مدمّرة ضروس؛ كما لو أنّ زلزالا كونيا حلّ على البشر في يوم بعث رهيب وحساب قريب. لكنّ الألمان، رغم وقع الكارثة وآثار الحرب الهائلة، سرعان ما انتفضوا قوةً حضاريةً هائلةً. واستطاعوا النهوض إلى سدرة المجد الإنساني ومدارج القوة الحضارية، فتألّقت ألمانيا من جديد حضارةً مضيئةً مثيرةً فاتنةً غنيّةً قوية تدهش العالم كلّ يوم بقوّتها وشموخها.

ولم تكن أوضاع ألمانيا تختلف كثيرا عما كانت عليه الحال في عدد من الدول الأوروبية واليابان وغيرها من الدول التي شاركت في تلك الحرب، إذ لم تثن الكوارث والحروب الدامية تلك الشعوب عن النهوض ثانية، وقُدّر لها أن تحوّل جحيم الحروب وأهوالها إلى جمال وعطاء ونعيم، فنهضت ناطحات السحاب في عنان السماء، وبدأت المعامل بالإنتاج الصناعي الكبير، وبنيت المدارس والكنائس، وشُيّدت الجامعات، وعادت أوروبا من جديد حضارةً تشع ضياء.

وفي الوقت الذي استطاعت فيه الشعوب المتحضرة تحويل جحيم الحرب نعيما، والخراب ربيعا، بقيت المجتمعات العربية غارقة في ظلام تخلّفها المزمن، مع أنّها من أغنى بلدان العالم بالثروات الطبيعية نفطا وغازا... وأهمّها من جهة الموقع الجغرافي امتدادا ومساحة، وأراضٍ زراعية خصبة... وما زالت أسباب هذا التخلف الشامل ومظاهره ماثلة كما لو كانت لغزا رهيبا وداءً عصيا عجز الباحثون عن فكّ أسراره والكشف عن طلاسمه المعقّدة. إن نظرة خاطفة إلى الواقع العربي تضعنا في صورة مخيفة لعمق التخلف، وتجذّر عوامله وأسبابه، إلى درجة أصبح التفكير معها بالتقدم والنهوض الإنساني والحضاري انتفاضة أوهام وأضغاث أحلام.

في مواجهة هذه القطيعة التّاريخية مع التّحضّر والتّقدّم، لم يغفل رواد عصر النهضة العرب، هذه الوضعية التاريخية المأزومة، وتساءلوا على لسان شكيب أرسلان: لماذا تأخّر المسلمون وتقدّم غيرهم؟ ومثل هذا السؤال يحتاج اليوم إلى صياغة جديدة تفرضها وقائع التاريخ الجديد، إذ يجب أن يكون اليوم: لماذا يزداد العرب تخلفا ويزداد غيرهم تقدما؟ فالعرب كما تدلّ أحوالهم يغرقون بصورة متزايدة في ظلام متجدد من التخلف الشامل.

ومن جديد، إذا كانت الأمة العربية تمتلك كل أسباب الحضارة من جغرافية واقتصاد وبشر وثروات طبيعية وتاريخ ولغة، لماذا لا تستطيع النهوض؟ ولماذا تغرق أكثر فأكثر في لجج الظلام، في الوقت الذي استطاعت فيه أمم فقيرة لا تملك سوى بعض شروط الحضارة المادية، أن ترتقي إلى أعلى الدّرجات الحضارية؟ وهنا لابد من طرح سؤال مفاده: هل تنطوي عملية النهوض الحضاري والتحضر المطلوبة على شيفرة خاصة وأسرار عصية على فهم المفكرين العرب؟

لا بد أن هناك سببا فاصلا يأخذ الأمم إلى الحضارة، ويمنع بعضها الآخر من أسبابها! إنه، باختصار، المكون الثقافي بأعمق دلالاته، وعمق الدلالة يأخذنا إلى تجذر العقلية الحضارية في الأمة، وهو التجذر التي يسميه بيير بورديو "الهابيتوس" ويعني به الأرومة الثقافية التي تجسد الروح الثقافية المتجذرة في أعمق طبقات الوجدان للأمة. فالعقلية الثقافية الجمعية هي العامل الفيصل في عملية النهوض الحضاري، وفيها تكمن أسرار الوثبة الحضارية للنهوض إلى مصافّ الأمم المتقدمة. فالبلدان التي نهضت، إنّما نهضت بقوة الثّقافة وضيائها، واستطاعت أن ترسّخ في ذاتها ثقافة النهوض التي تقوم على قيم الإيمان بالعلم والعقل والعزيمة وقوة الصبر وتقديس الزمن، وتكريم الإنسان، وإطلاق العقل في فضاءات التساؤل، إنها ثقافة الجمال والانطلاق وحبّ الحقيقة وإعمال العقل وكدّ الذهن والتمرس في الإبداع. هذه هي الثقافة الفيصل التي جعلت الأمم تتقدّم وتنهض وتتحضّر وتبني صروحها الحضارية . وفي ضوء هذه الثّقافة الحيّة وفي أعماقها البعيدة الأغوار يكمن التفسير الموضوعي التاريخي للعملية التي تتمّ بها نهضة الأمم، وتتحدد الكيفية التي بها تنتفض الأمم حضارةً وقوةً ومجداً.

وعلى خلاف هذه الثقافة الحيّة الفعالة المجدية حضارياً، نجد في عالمنا ثقافة سلبيّة تقليدية مضادة للتنمية والإنسان والنهوض الحضاري، ثقافة مشبعة بقيم العداء للعلم ورفض العقل واحتقار المعرفة... ثقافة غنيّة، بقيم التعصّب، وتقديس الماضي بكل ما فيه من ترّهات وتقاليد وعادات بالية وخرافات، ثقافة ترفض قيمة الزمن وإرادة النهوض، ثقافة مشبعة بالغيبيات والخرافات والأوهام المضادّة للعقل وإرادة الحياة.

ففي الوقت الذي تنجز فيه البلدان المتقدمة أعظم الاختراعات العلمية والإنجازات الفكرية يوميا، ما زلنا نحن نخوض حروبنا الطائفية المذهبية المخجلة، وما زال بعضُنا يقتل بعضا عيانا بالسّيف والخنجر والسّكّين، وما زلنا نعذب النساء ونقطع رؤوس الرجال ونقمع الأطفال ونحتقر إنسانية الإنسان حتى أصبحنا مهزلة بين الشعوب والأمم. وبينما استطاعت الأمم أن تؤنسن وجودها وترسخ قيمها الحضارية، ما زلنا نحن نحيي ثارات الماضي وأحقاده، وما زالت ثقافتنا الماضوية ترفض الجمال وتزدري الحقّ وتهاجم المنطق وتقصي العقل وتمنع الخير، إنها ثقافة الكسل والتواكل والاستسلام... ثقافة تحظر على الإنسان كل أسباب النهوض العقلي، فتكبله بالأوهام، وتحاصره بالخرافات، وتقذف بعقله في زنزانات شديدة الحلكة والظلام.

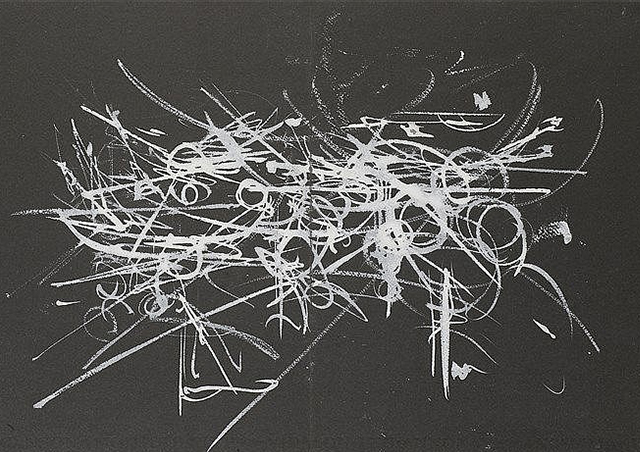

هذه الثقافة السلبية استطاعت َبفعل التراكمات التاريخية أن توّلد ذهنية جمعية شديدة التخلف، وقد تكاثفت مع الزمن في صورة عقلية عربية خرافية مرضية تهيمن وتسيطر على مصير الإنسان العربي وترسم أقداره وتحدد مصيره الحضاري، وقد تكرّست هذه العقلية الجمعية قوّةً هائلة سلبية (هابيتوس) تفرض نفسها في سلوكنا في حركاتنا وسكناتنا وتتجلى في مختلف مشاهد وجودنا ونظرتنا للحياة والكون والوجود، وقد تصلبت ذهنية التخلف في أعماقنا إلى درجة استطاعت فيها أن تخمد في ذواتنا القدرة الحقيقية التفكير العميق والتأمّل السليم، فأفقدتنا القدرة على الإبداع والابتكار والمشاركة في البناء الحضاري المعاصر للإنسانية.

والأخطر من ذلك كله أن هذه الثقافة السلبية تتميز بقدرتها على الاستمرار وتوليد قوتها الذاتية، وهي قادرة على أن تسحق من يعاديها ويقف في وجه امتدادها وترسخها كقوة وجودية هائلة. والتحدي الأكبر الذي يواجه المتنورين لا يكمن في قوة هذه الثقافة السلبية وطغيانها فحسب، بل في وجود القوى التي تكرسها، وهي جيوش مجيشة من سدنة التخلّف وتجار المقدس، وجحافلُ من مفكّري التّسلّط والهمجيّة الذين يروّجون لمثل هذه الثقافة الجوفاء المعادية للحضارة. ومن يتأمل في الإعلام والمنابر الثّقافية والدّينية سيجد، بلا ريْبٍ، جيشا جرارا من العاملين في إنتاج ثقافة التخلّف والموت وتكريس الفتن الطائفية وتأجيج التعصّب، والانغلاق في سجون الأحقاد التاريخية المعادية للإنسانية.

إنّ ثقافة الجمود وعقلية التخلّف والتمذهب هذه استطاعت أن تتمدّد وتترسّب في لجج العقل الباطن، وأن تتصلب في التضاريس الأعمق للوعي، وأن تتأصل في أعماق اللاّشعور والبنية الباطنية للعقل لتشكّل جوهر الشّخصية العربية المعاصرة أيا كانت درجة التحضّر أو التثقف أو التنوير الذي حُظيت به. وقد كشفت الأحداث الدامية في سوريا ولبنان والعراق واليمن وليبيا...وفي كل مكان من أصقاع الوطن العربي الملتهب، أنّ أغلب المثقفين الكبار، الذي كان يُفترض أن يعوّل على علمهم وحكمتهم ورجاحة عقولهم في الأزمات وفي المنعطفات التاريخية، انحدروا إلى الدرك الأسفل من السّلوك الغرائزي الطّائفي والعرقيّ والمذهبي، وانضمّوا إلى القطيع المهجّن بقيم الجهل والتخلّف والعفن التاريخيّ. ولم يستطع كثير من المفكّرين اللاّمعين العرب أن يُخْفُوا هذا التدفّق السادي المهووس والمدجن بقيم السقوط في مستنقع من الأوهام النزوية الماضوية التي تجد صداها في أعمق طبقة من طبقات الوعي والوجدان، فانضمّوا إلى القطيع يردّدون أناشيد التعصّب، ويتمايلون على إيقاع التمذهب، ويهزجون بكل خرافات الماضي وأباطيل التّقاليد التي لا يمكن أن تصمد أمام العقل والمنطق والبرهان.

ولم تكن الشّعارات الفكرية الرنّانة التي رفعها هؤلاء المفكرون إلا سرابا وأوهاما وأضغاث أحلام، وحين وضعت على محك الأزمات والصّدمات سقطت الأقنعة الأيديولوجية الجميلة وظهر الوجه الحقيقيَّ المخيف لهؤلاء المثقفين الموشّم بالذل والعار، فخرج العفن التاريخي من الأعماق قيحا وصديدا وتعصّبا، وتفجرت في الأجواء قواهم الشيطانية في صورة عفن ثّقافي هجين فتنكروا لقيم العقل والعقلانية والقيم الإنسانية، وتماهوا في دورة العشق المبجل لكل معاني الاستبداد والقهر والانتقام. وهنا في هذه المنطقة الخطرة من الكمائن المضادة للعقل والعقلانية تنتفض النزعات الشيطانية الكامنة في اللاّوعي واللاّشعور الذي يشكل أعمق أعماق الإنسان.

أقول، وقد ينطوي هذا القول على بعض الحقيقة، إن حالة التّخلف الحضاري الثقافي المتصلب التي نعيشها اليوم يصعب كسرها وإزاحتها، وقد أصبحت على درجة كبيرة من الاستحالة، وإننا إذا شئنا تبديد هذه الوضعية المتخلفة فإننا نحتاج إلى قوة نووّية قادرة على تفجير هذه الوضعية وتفكّيك بنيتها وتدمير معالم وجودها. وعلينا في كل الأحوال أن نعمل على تفجير هذه الصخرة "السيزيفية" هذه اللعنة الحضارية التي حلت بالأمة، وأن نبدد وجودها ونحيلها إلى غبار كوني عدمي كي لا تسقط من جديد في وديان الجمود والظلام. ومن أجل تفجير هذا التخلف المريع، هذه الصخرة الجاثمة على صدورنا منذ مئات السنين، لا بد لنا من واحدة من صواعق "زيوس" القادرة على تفجير هذا الكابوس المزمن. ولتحقيق هذه الغاية الحضارية كم نحن بحاجة إلى "بروموثيوس" جديد يتحدّى ظلام الكون بصواعقه القاصمة، ليضيء، بالنور والحبّ والسلام، عالمنا المظلم الموحش.

نعم، نحن بحاجة إلى صواعق النور والتّنوير لتبديد ظلام التخلّف وكسر جموده وتحطيم تصلّبه، نعم نحن بحاجة إلى "بروموثيوس" عربي جديد على صورة نخبة فكرية قادرة على تحطيم أصنام التخلّف وحمل شعلة الحق والخير والعقل التي تصعق ظلامنا وتبدّد تخلفنا، وتعيد لنا إنسانيتنا المهدورة. نعم، نحن بحاجة إلى نخبة فكرية شابّة جديدة تحمل نور المحبة والسلام والعقلانية إلى أوطاننا المقهورة. بل كم نحتاج إلى عمالقة من المفكّرين الجدد القادرين على حمل الصّواعق التنويرية من أمثال الجاحظ والمتنبيّ والمعرّي والتّوحيدي وابن عربي وجلال الدين الرومي، وابن خلدون، وابن رشد...نحتاج إلى عقول متفجّرة بالحبّ والسلام والبحث عن الحقيقية أمثال غاليلو غاليلي وفولتير وغرامشي ونيوتن وبورديو وجاك لاكان... نحتاج إلى جيل من المفكرين الجدد الذين يملكون القدرة اللاّزمة على تغيير المصير، والانطلاق قدما نحو عالم النور والحياة.

والسؤال الكبير هو: كيف يمكن لأمّة أنهكها التخلّف وأعماها السعي التاريخي في الظّلام أن تنجب من جديد أمثال هؤلاء العظماء المتنوّرين القادرين على النهوض بالأمة؟ والإجابة عن هذا السؤال تكمن في تاريخ الحضارة الذي يعلّمنا بأنّه يمكن للأمة التي تمضي في رحلة التّحضّر، وتنطلق في مسار التّنوير أن تنقّب عن النور، وتفجره قوةً هائلةً في قلب العتمة ودهاليز الظلام، يمكن للشعوب أن تحوّل الجحيم إلى رياض وجنان، والقحطَ إلى ربيع مزهر، والضعفَ إلى قوة صمّاء، والهزائمَ إلى انتصارات مؤزّرة. وتلك هي حالة الألمان عندما يجيبون عن السّؤال: لماذا بلدكم جميل وعظيم؟.. فيقولون: إننا خرجنا من الحرب لنتعلّم كيفية دفن الثّارات، ونجعل من بلادنا وطناً حدوده السماء.. تعلّمنا كيفية مغادرة عصر البكاء على الأطلال، وبناء خراب الحروب، والاستعاضة عن الثكنات بناطحات السحاب.

ومن أجل هذه الغاية علينا أن نعمل دون توقف على استئصال الشّرور والسلبيات التي تعشعش في عالمنا الثقافيّ من تعصب وحقد وكراهية وتغييب للعقل غيرها. وأن نحزم هذه الشرور كلها ونعيدها من جديد من حيث أتت إلى صندوق (باندورا) رمز الانتقام. وعلى النقيض من هذا الصندوق الموحش، علينا أن نصنع صندوقا شهرزاديا يمتلئ بالأمل والحب والسلام والإيمان بالعقل والمستقبل وعشق العلم والمعرفة والعمل على أنسنة الوجود والارتقاء بالإنسان إلى مرتبة الإنسانية. علينا أن نطلق هذه الخيرات العظيمة لتملأ الدنيا حبا وسلاما ونورا وحضارة.

في أفق هذا الأمل الكبير بالأنسنة الجديدة نؤمن بأن عددا كبيرا هائلا من المثقفين والمفكرين يعملون اليوم بصمت وعمق وهدوء في فضاء شهرزادي جديد من أجل بناء ثقافة جديدة، وهم يمثّلون الأمل والحب والسلام، ويرسمون في الأفق قيثارة حب حضارية تصدح في فضاء كونيّ، ولابدّ لأنغامها الوجودية الرائعة أن تتكاثف في يوم من الأيام لتمطر الكون حبّا وسلاما وإيمانا بالعقل والإنسان، لا بد لأنغامها أن تطارد شياطين الكراهية، وكل الشرور الثقافية التي يبثّها الرّاقصون على إيقاعات الثقافة السّوداء التي تملأ الكون قبحا وشرورا.

نعم. هناك من يقرع أجراس السلام والمحبة في ربوع أوطاننا، وقد تستطيع هذه الأجراس يوما أن توقظ العقل العربي من سباته، فيتفجّرَ عطاءً، وينهض من جديد لينفض عن نفسه غبار الموت ويتطهّر بالنور من أدران الظلام. والمهمّة يقينا ستكون صعبة وشاقّة على الأجيال المتعاقبة من المفكّرين والمؤمنين بقدرة الأمة على النهوض، ومع ذلك يحدونا أمل كبير بحجم المجرة، مستلهمين في ذلك عبارة كانط المأثورة: "علينا أن نعمل وكأن الشيء الذي لا يمكن أن يكون يجب أن يكون "، نعم يجب علينا ألا نستكين وألا نهدأ، وأن نعمل بصمت وقوة من أجل الغاية الحضارية السامية: النهوض والتحضّر إيمانا بالحقّ والخير وإنسانية الإنسان.